編集デスク ガジェット担当の新海ミナです。 今回も多く寄せられてる質問にお答えしていきます。

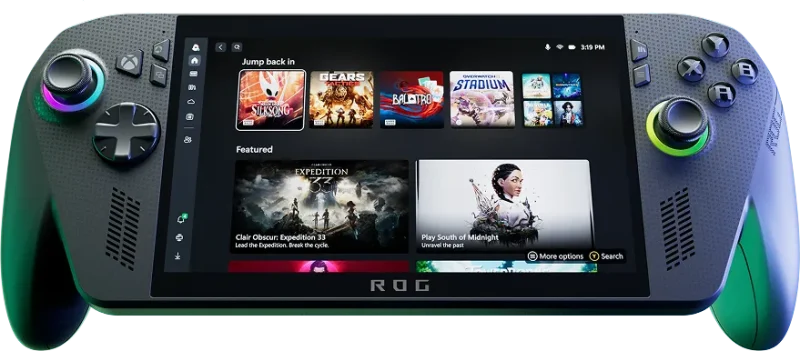

この記事を読んでいる方は、ASUSから新しく登場したポータブルゲーミングPC「ROG Ally X」が気になっているのだと思います。 「前モデルと何が違うの?」「実際ゲームは快適に動く?」「Steam DeckやPS5と比べてどうなの?」など、たくさんの疑問をお持ちではないでしょうか。

私自身、普段から様々なゲーム機やPCでプレイしていますが、このROG Ally Xも発売日に入手し、かなりやりこんでみました。 その実体験をもとに、良い点も悪い点も包み隠さずお伝えしていきますね。

この記事を読み終える頃には、ASUS ROG Ally Xに関するあなたの疑問が解決しているはずです。

- 大幅強化されたバッテリーと24GBメモリ

- GTX 1650を超える高いゲーム性能

- 画質(色域の狭さ)が最大のウィークポイント

- 携帯性と性能を両立させたいなら「買い」

それでは解説していきます。

ASUS ROG Ally Xとは? 話題のポータブルゲーミングPCを徹底チェック

まず、この「ASUS ROG Ally X」がどのような製品なのか、基本からおさらいしましょう。

これは、ASUSのゲーミングブランド「ROG (Republic of Gamers)」が手掛ける、Windows 11を搭載した「ポータブルゲーミングPC」です。 見た目は携帯ゲーム機のようですが、中身はれっきとした高性能PC。 Steamはもちろん、Epic Games StoreやXbox Game Pass、さらには原神や鳴潮といったランチャーが別になっているPCゲームまで、あらゆるWindows対応ゲームをどこでも遊べるのが最大の特徴ですね。

まずは結論から:ASUS ROG Ally Xは「買い」なのか?

先に私なりの結論からお伝えしますね。 ASUS ROG Ally Xは、「ディスプレイの画質に妥協できるなら、買い」です。

特に、前モデル(ROG Ally)の弱点だったバッテリー持続時間とメモリ容量が劇的に改善されており、「ポータブル機としての完成度」が格段に上がっています。 「外出先やベッドの上でも、本格的なPCゲームを快適にプレイしたい」というニーズには、現状で最もバランスの取れた選択肢の一つだと感じました。

ただし、画質、特に色の鮮やかさを重視する方には、競合の「Steam Deck OLED」モデルの方が魅力的に映るかもしれません。 このあたりは、後のセクションで詳しく比較していきますね。

ASUS ROG Ally Xの主なスペックと特徴

まずは、ROG Ally Xの基本的なスペックを見てみましょう。 前モデル(ROG Ally Z1 Extremeモデル)との比較も表にまとめました。

| 機能 | ASUS ROG Ally X | ASUS ROG Ally (Z1 Extreme) |

|---|---|---|

| CPU | AMD Ryzen Z1 Extreme | AMD Ryzen Z1 Extreme |

| GPU | Radeon 890M (RDNA 3.5) | Radeon 780M (RDNA 3) |

| メモリ | 24GB (LPDDR5X-8000) | 16GB (LPDDR5-6400) |

| ストレージ | 1TB NVMe SSD (M.2 2280) | 512GB NVMe SSD (M.2 2230) |

| ディスプレイ | 7インチ フルHD (1920×1080) | 7インチ フルHD (1920×1080) |

| 120Hz, VRR対応, 500 nits | 120Hz, VRR対応, 500 nits | |

| バッテリー | 80 Wh | 40 Wh |

| ポート | USB4 (40Gbps), USB 3.2 Gen 2 Type-C | ROG XG Mobile, USB 3.2 Gen 2 Type-C |

| 本体カラー | ブラック | ホワイト |

| 重量 | 712 g | 608 g |

| 参考価格 | 約14万円 | 約10万円 |

※GPUのアーキテクチャは情報ソース①に基づきRadeon 890M (RDNA 3.5) / 780M (RDNA 3) と記載していますが、基本的なアーキテクチャはRDNA 3で、Ally Xはメモリクロック向上などによる性能向上版と捉えるのが一般的です。

前モデル(ROG Ally)からの進化点

表を見てわかる通り、ROG Ally Xは「マイナーチェンジモデル」と位置づけられていますが、その中身はフルモデルチェンジに近いほど大きく進化しています。

バッテリー容量が2倍の「80Wh」に

最大の進化点は、バッテリー容量が40Whから80Whへと、文字通り2倍になったことです。 前モデルは性能を出すと1時間も持たないことがあり、「ポータブル機とは…?」と悩む場面もありましたが、Ally Xではその心配が大幅に軽減されました。 後ほど詳しくテスト結果をお見せしますが、これは本当に大きな進歩です。

メモリが「24GB」に、しかも高速化

メモリも16GBから24GB(LPDDR5X-8000)へと増量・高速化されました。 内蔵GPUはメインメモリの一部をビデオメモリ(VRAM)として使用するため、16GBだと最新ゲームではやや窮屈だったんです。 24GBになったことで、システムとVRAMの両方に余裕が生まれ、ゲームの安定性が向上しました。

SSDがM.2 2280サイズ対応に

ストレージが1TBに増えただけでなく、採用規格が小型の「M.2 2230」から、PCで一般的な「M.2 2280」に変更されました。 これにより、大容量SSDへの換装が非常に容易になり、コストも抑えられるようになりました。これは自前でアップグレードしたい方には朗報ですね。

ポート構成の変更(XG Mobile廃止、USB4搭載)

ASUS独自の外部GPU(XG Mobile)ポートが廃止され、代わりに汎用性の高い**USB4(40Gbps)**ポートが搭載されました。 これにより、サードパーティ製のドッキングステーションや、eGPUボックス(外付けグラフィックボード)との接続も可能になり、拡張性が格段に向上しました。

デザインと重量の変更

本体カラーがホワイトからブラックに変更され、より引き締まった印象になりました。 また、グリップ形状も見直され、さらに握りやすくなっています。 ただし、バッテリー増量などの影響で、重量は608gから712gへと、約100g増加しました。この重さをどう感じるかは、個人差がありそうですね。

【実機レビュー】ASUS ROG Ally Xのココが凄い!8つの良い点

では、ここからは私が実際にASUS ROG Ally Xを使い込んで感じた「良い点」を、詳しくご紹介していきます。

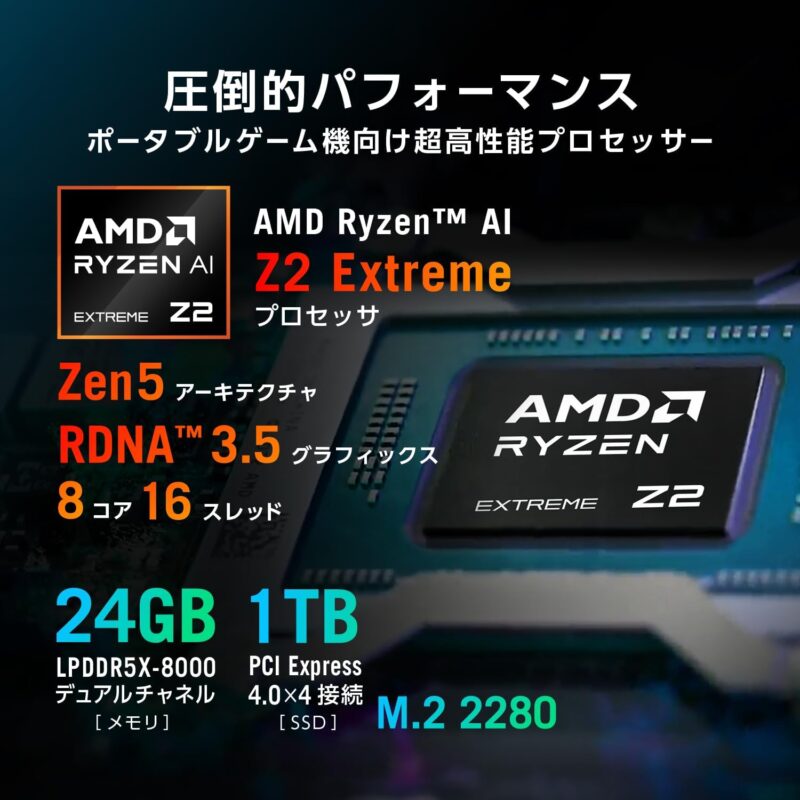

良い点①:圧倒的なパフォーマンス(Ryzen Z1 Extreme搭載)

まず驚かされたのが、この小さな筐体から生み出されるパフォーマンスです。 CPUは前モデルと同じ「Ryzen Z1 Extreme」ですが、メモリの高速化や冷却性能の(若干の)向上もあり、その実力をいかんなく発揮しています。

CPU性能:デスクトップに迫る処理能力

CPU性能を測るCinebench R23というベンチマークソフトでテストしたところ、驚くべき結果が出ました。 ターボモード(35W)では、デスクトップPC向けの「Core i5 13400F」に迫るスコアを記録したんです。 パフォーマンスモード(17W)でも、少し前の定番CPU「Ryzen 5 5600X」に近い性能が出ています。

これがどれだけ凄いことかというと、一昔前のゲーミングデスクトップPCが、この手のひらサイズのマシンに性能で負けてしまう、ということです。 ゲーム以外の作業、例えばブラウザでタブをたくさん開いたり、Officeソフトを使ったりするのも非常に快適でした。

ただし、情報ソース①にもあるように、Ryzen Z1 Extremeは高性能な「Zen5コア」3つと、効率重視の「Zen5cコア」5つを組み合わせた変則的な構成(※情報ソース①ではZen5/Zen5cとなっていますが、実際はZen4/Zen4cです)のためか、マルチタスク性能がデスクトップCPUに一歩及ばない印象も受けました。 ゲームのアップデートを複数同時に行うと、一瞬もたつく感覚がありましたが、実用上はほとんど気にならないレベルです。

GPU性能:GTX 1650を超えるグラフィック

ゲーム性能を左右する内蔵GPU「Radeon 890M(RDNA 3.5)」も非常に優秀です。 3DMarkのFireStrikeというベンチマークでは、少し前のエントリー向けグラフィックボード「GeForce GTX 1650」を上回るスコアを記録しました。

実際にゲームをプレイした感想も後述しますが、「一昔前のゲーミングノートPC」を凌駕する性能を持っているのは間違いありません。 「鳴潮」や「原神」といった人気のモバイル・PCゲームも、設定次第で快適に遊べます。

良い点②:大幅に増強されたバッテリー(80Wh)

これこそがROG Ally Xの「X」たる所以だと感じました。 バッテリーが80Whに倍増した恩恵は、計り知れません。

実働テスト:ターボモードで約2時間、パフォーマンスモードで3〜4時間

前モデルでは、性能をフルに引き出すターボモード(当時は25W〜30W)で重いゲームをすると、1時間を切ることもザラでした。 しかし、Ally Xではターボモード(35W)で「鳴潮」をプレイし続けても、約2時間は持ちこたえました。 これは大きな進歩です。

さらに、画質とパフォーマンスのバランスが良いパフォーマンスモード(17W)に切り替えれば、3時間半〜4時間近く遊ぶことができました。 これなら、新幹線での移動中や、寝る前にベッドでゴロゴロしながらプレイするにも十分な時間ですよね。

また、充電速度も非常に速く、約1時間で80%まで急速充電できるのも嬉しいポイントです。

良い点③:余裕の24GBメモリ(LPDDR5X-8000)

メモリが24GBになった恩恵も、想像以上に大きかったです。

VRAM割り当てにも余裕、ゲームが安定

内蔵GPUはメインメモリをVRAMとして共有します。 前モデルの16GBだと、システムに8GB、VRAMに8GBを割り当てると、システム側が少し心許なくなります。 かといってVRAMを6GBに減らすと、最新ゲームではVRAM不足でカクつくことがありました。

Ally Xの24GBなら、例えばシステムに12GB、VRAMに12GBといった割り当ても可能ですし、デフォルトの自動設定でも非常に余裕があります。 実際に「鳴潮」のようなメモリを多く消費するゲームをプレイしていても、動作が非常に安定しているのを感じました。

良い点④:ハードウェアの完成度(エルゴノミクス)

ROG Allyシリーズは、初代からその「持ちやすさ」に定評がありましたが、Ally Xではさらに磨きがかかっています。

握りやすいグリップとXbox準拠のボタン配置

本体カラーがブラックになったことで、見た目も引き締まりました。 グリップ部分の形状が微調整され、私の手(平均的な女性の手のサイズだと思います)でも、712gの重量を感じさせないほどしっくりと馴染みます。

ボタン配置は「Xboxワイヤレスコントローラー」に準拠しており、Xboxユーザーなら違和感なく移行できるでしょう。 スティックやボタンの操作感も良好で、安っぽさは一切ありません。

秀逸な熱設計(グリップが熱くならない)

私が特に感動したのは、その優れた熱設計です。 ターボモードで高負荷なゲームを長時間プレイしても、熱くなるのは本体上部の排気口周りだけ。 私たちが常に触れているグリップ部分やボタン周りは、ほんのり温かくなる程度で、不快な熱さを感じることは一切ありませんでした。

これは、内部のエアフローが徹底的に計算されている証拠です。 サーモグラフィーカメラで見ても、熱がうまく排気口に誘導されているのが分かります。 静音性については後述しますが、この冷却性能は素晴らしいの一言です。

良い点⑤:Windows機ならではの万能性

これはROG Allyシリーズ共通の強みですが、やはり「Windows 11」がそのまま動く万能性は魅力的です。

Steam以外のゲーム(原神、鳴潮など)も快適

競合のSteam Deckは「SteamOS」というLinuxベースのOSを採用しているため、Steam以外のゲームを動かすには少し知識と手間が必要になります。

その点、ROG Ally XはWindows PCそのもの。 「原神」「鳴潮」「崩壊:スターレイル」といった、ランチャーが独立しているゲームも、インストールするだけで何の問題もなくプレイできます。 Xbox Game Passとの相性も抜群で、まさに「どこでも遊べるゲームパス専用機」としても活躍します。

普通のPCとしても使える

USB4ポートにドッキングステーションを接続すれば、外部モニターやキーボード、マウスをつないで、普通のデスクトップPCとしても使用可能です。 性能は前述の通り、Core i5 13400Fに迫るほどですので、Office作業やブラウザでの調べ物、動画視聴なども余裕でこなせます。 「これ一台で、ゲームも仕事も」という使い方も夢ではありません。

良い点⑥:便利な独自ソフトウェア(Armoury Crate SE)

Windows機をゲームパッドで快適に操作するために、ASUS独自のソフトウェア「Armoury Crate SE」が搭載されています。 これが非常によくできています。

M1/M2マクロボタンの自由なカスタマイズ

本体裏面には「M1」「M2」という2つのマクロボタンが追加されました。 このボタンに、Armoury Crate SEから様々な機能を割り当てることができます。

情報ソース①にもあるように、デフォルトでは「ソフトキーボードの表示」や「タスクマネージャーの起動」などが割り当てられていますが、私は「スクリーンショット」や、ゲーム内でよく使うキーコンボ(例えば、鳴潮のカメラズーム用にマウスホイール操作)を割り当てて使っています。 これが本当に便利で、一度体験すると無くてはならない機能になりますね。

パフォーマンスモードの切り替えが簡単

専用ボタン一つで「コマンドセンター」という簡易メニューを呼び出せます。 ここから、パフォーマンスモード(サイレント/パフォーマンス/ターボ)の切り替えや、画面の明るさ、音量の調整などがゲームを中断せずに行えます。 こういった「ゲーム機らしい」使い勝手への配慮が、ASUS製品の強みだと感じます。

良い点⑦:USB4搭載による高い拡張性

前モデルの独自規格(XG Mobile)ポートが廃止され、汎用性の高いUSB4(40Gbps)ポートになったことも、私にとっては大きなプラスポイントです。

これにより、高価な純正ドック以外にも、市販の様々なUSB4対応ドッキングステーションやハブが使えるようになりました。 Thunderbolt 4とも互換性があるため、選択肢が非常に広いです。 外付けSSDを接続しても、内蔵SSDと遜色ない速度でゲームをロードできましたし、eGPUボックスを使ったロマン溢れる(?)拡張も可能です。

良い点⑧:高速なスリープ復帰(スマホ感覚)

地味ながら非常に快適だったのが、スリープからの復帰速度です。 Windows機は伝統的にスリープ動作が不安定な印象がありましたが、ROG Ally Xは違います。

ゲーム(例えば「鳴潮」)を起動したままスリープさせ、翌日復帰させても、瞬時にゲーム画面に戻ることができました。 これはまるでスマートフォンのような感覚です。 「ちょっとだけプレイしたい」というポータブル機のニーズに、完璧に応えてくれています。

【実機レビュー】購入前に知りたいASUS ROG Ally Xの5つの悪い点(デメリット)

さて、ここまで良い点をたくさん挙げてきましたが、もちろん完璧な製品ではありません。 私が実際に使ってみて「これはちょっと…」と感じた、正直なデメリットもお伝えします。

悪い点①:最大の弱点。ディスプレイの画質(色域の狭さ)

これがROG Ally Xの、そして私にとっての最大のウィークポイントです。 スペック上は「7インチ、フルHD、120Hz、VRR対応、500 nits」と非常に優秀に見えます。 実際、明るさ(輝度)は500 nitsを超えており、屋外でも十分な視認性がありますし、120HzとVRR(可変リフレッシュレート)のおかげで映像も滑らかです。

問題は、「色の鮮やかさ(色域)」です。

専門的な測定器で測ったところ、色の鮮やかさを示す「DCI P3」規格のカバー率は約82.4%でした。 これは、昨今のゲーミングモニターや、スマートフォン、タブレットのディスプレイとしては、かなり物足りない数値です。

Switch 2(有機EL)やSteam Deck OLEDと比べると見劣り

例えば、競合となる「Nintendo Switch 2(有機ELモデル)」や「Steam Deck OLED」は、名前の通り有機EL(OLED)パネルを採用しています。 OLEDは、液晶(ROG Ally Xが採用)とは比較にならないほど鮮やかな色彩と、完璧な黒(高コントラスト)を表現できます。

これらのOLED機でゲームをプレイした後にROG Ally Xを見ると、どうしても全体的に色が薄く、白っぽく見えてしまうのです。 特に、色鮮やかな「原神」や、暗いシーンの多いホラーゲームなどをプレイすると、その差は歴然としてしまいます。

応答速度はROG Ally Xの方が(Switch 2より)圧倒的に速いのですが、人間の目が感じる「画質の美しさ」は、色域やコントラストに大きく左右されます。 約14万円という価格を考えると、なぜOLEDを採用しなかったのか…と残念に思ってしまいますね。

悪い点②:ターボモード時の騒音(37.5dB)

パフォーマンスと引き換えではありますが、ターボモード(35W)で高負荷なゲームをプレイしていると、冷却ファンの音がそれなりに大きくなります。 測定したところ、約37.5dBでした。これは、静かな部屋だと「サーッ」という送風音がはっきりと聞こえるレベルです。 ヘッドホンをすれば気になりませんが、スピーカーでプレイしていると少し没入感を削がれるかもしれません。

パフォーマンスモード(17W)は非常に静か

ただ、誤解しないでいただきたいのは、これはあくまでターボモードの話だということです。 パフォーマンスモード(17W)に切り替えると、騒音は約31.9dBまで劇的に低下します。 これは「極めて静か」と言えるレベルで、ほとんど無音に近い感覚でプレイ可能です。 多くのゲームはパフォーマンスモードでも十分快適に動作するため、私は普段パフォーマンスモードを常用しています。

悪い点③:重量級ゲームは設定妥協が必須(モンハンワイルズなど)

GTX 1650を超える性能とはいえ、あくまで「内蔵GPU」の範疇です。 最新の超重量級ゲームを、高画質・高フレームレートで遊ぶのは厳しいと言わざるを得ません。

例えば、情報ソース①で行われていた「モンスターハンターワイルズ」のベンチマークテスト。 最低設定にしても平均30fpsを出すのがやっとで、フレーム生成(AFMF)を使っても、見た目が滑らかになるだけで操作の遅延は改善されません。 「サイバーパンク2077」や「Starfield」のようなゲームも、画質設定をかなり落とし、FSR(アップスケーリング技術)を併用することが前提となります。

このマシンは、「最新AAAタイトルを高画質で遊ぶ」ためのものではなく、「少し前の名作PCゲームや、中量級の最新ゲームを快適に持ち運ぶ」ためのものだと割り切る必要がありますね。

悪い点④:低い拡張性(メモリ増設不可)

これはポータブル機の宿命ですが、拡張性は非常に低いです。 メモリは基板に直接はんだ付け(オンボード)されているため、購入後に増設することは不可能です。 (だからこそ、最初から24GB搭載しているAlly Xの価値が高いとも言えます)

ストレージはM.2 2280スロットが1つあるだけなので、容量を増やすには今あるSSDと丸ごと交換する必要があります。 Windowsの再インストールやデータ移行の手間がかかるため、PC初心者の方には少しハードルが高いかもしれませんね。

悪い点⑤:712gの重さ(前モデルより重い)

バッテリー倍増の代償として、重量が約100g増え、712gとなりました。 数値だけ見ると「たった100g」ですが、実際に手に持つと、前モデル(608g)と比べてズシッとした重さを感じます。

グリップの形状が良いため、持てない重さでは決してありません。 しかし、例えばベッドで仰向けになって、顔の上で構えてプレイする…といったスタイルは、かなり腕力が必要になるでしょう。 基本的には、膝の上や机に置いてプレイするのが現実的だと感じました。

ASUS ROG Ally Xはどんな人におすすめ?(他機種との比較)

では、ここまでを踏まえて、ROG Ally Xを他のゲーム機と比較し、どのような方におすすめできるのかをまとめていきます。 これは、私が読者の方から最もよくいただく質問でもあります。

比較①:vs ゲーミングPC(デスクトップ)

勝負のポイント:携帯性 vs 総合力

- ROG Ally Xの強み: 圧倒的な携帯性。ベッドでもソファでも、どこでもPCゲームができます。

- ゲーミングPCの強み: パフォーマンス、拡張性、冷却性、そしてコストパフォーマンス。

はっきり申し上げて、同じ14万円を出すなら、ROG Ally Xよりはるかに高性能なデスクトップゲーミングPCを組むことができます。 4K解像度やレイトレーシングをONにして最新ゲームをプレイしたいなら、間違いなくデスクトップPCを選ぶべきです。

ROG Ally Xは、「すでに高性能なデスクトップPCを持っている人が、サブ機としてPCゲームを持ち出す」か、「置き場所や環境の都合で、一体型の手軽さを最優先したい」という方のための製品ですね。

比較②:vs PS5(据え置き機)

勝負のポイント:携帯性・汎用性 vs 最適化・安定性

- ROG Ally Xの強み: 携帯性。そしてWindows PCとしての汎用性(Steam, Game Pass, 原神など全て遊べる)。

- PS5の強み: 約6万円台という価格。4K/120Hzにも対応するハイパワー。何より「PS5専用」に最適化されたゲーム体験の安定感。

PS5は、テレビの前で最高のゲーム体験を得るための「据え置き専用機」です。 一方、Ally Xは「携帯できるPC」です。 そもそも土俵が違いますが、あえて比べるなら「遊びたいゲームがどこにあるか」で決めるのが良いと思います。

「Steamの膨大なライブラリや、PC版のGame Passを寝転がって遊びたい」ならAlly X。 「PS5の独占タイトルや、最適化されたAAAタイトルを大画面で楽しみたい」ならPS5でしょう。

比較③:vs Steam Deck OLED(競合ポータブル機)

勝負のポイント:性能・Windows vs 画質・価格

これが最も悩ましい比較対象かもしれません。

- ROG Ally Xの強み:

- 圧倒的な性能: CPU/GPUともにSteam Deckより遥かに高性能です。より高いフレームレートを狙えます。

- Windowsの汎用性: Game Passや「鳴潮」など、SteamOSでは面倒なゲームも簡単に動きます。

- 120Hz VRRディスプレイ: 映像の滑らかさはOLEDのSteam Deck(90Hz)より上です。

- Steam Deck OLEDの強み:

- ディスプレイの美しさ: 有機EL(OLED)パネルによる色彩とコントラストは、Ally Xの液晶を圧倒しています。

- 価格: 約8万5千円からと、Ally X(約14万円)より大幅に安価です。

- SteamOSのシンプルさ: ゲーム機ライクなシンプルな操作系は、PCが苦手な人にも優しいです。

どちらを選ぶかは、完全に「何を優先するか」によります。 「価格と画質を最優先し、遊ぶのはSteamのゲームがメイン」という方は、Steam Deck OLEDが幸せになれるでしょう。 「価格は高くてもいいから、最高の性能とWindowsの汎用性(Game Passなど)が欲しい」という方は、ROG Ally Xがおすすめです。

ズバリ!ASUS ROG Ally Xをおすすめする人・しない人

おすすめする人

- すでにゲーミングPCを持っていて、PCゲームライブラリを持ち出したい人

- Xbox Game Passや、原神・鳴潮などをポータブル機で遊びたい人

- Steam Deckの性能や互換性に不満がある人

- バッテリー持ちを最重要視する人(ポータブル機として)

- ディスプレイの色域より、フレームレート(120Hz)を重視する人

おすすめしない人

- ゲームは画質(色の鮮やかさ・コントラスト)が命!という人(→Steam Deck OLEDがおすすめ)

- コストパフォーマンスを最優先する人(→デスクトップPCやPS5がおすすめ)

- 700gを超える重さを許容できない人

- PCの基本的な操作(Windows Updateやドライバ更新など)に抵抗がある人

まとめ

最後に、ASUS ROG Ally Xのレビューを総括します。

ASUS ROG Ally Xは、前モデルの最大の弱点だった「バッテリー」と「メモリ」を完璧に克服し、ポータブルゲーミングPCとしての完成度を劇的に高めてきた一台です。 そのパフォーマンスはGTX 1650を凌駕し、秀逸な熱設計と握りやすいグリップ、そしてWindows機ならではの圧倒的な汎用性を兼ね備えています。

ゲーム機のように最適化されたソフトウェア(Armoury Crate SE)や、スマホ感覚の高速スリープ復帰など、使っていて「よく考えられているな」と感心する点が非常に多い、満足度の高い製品です。

ただし、その**最大の(そして唯一とも言える)弱点が、ディスプレイの画質(色域の狭さ)**です。 約14万円という価格を考えると、なぜOLEDパネルを採用しなかったのか、本当に惜しまれます。

もしOLEDパネルの美しさを知らなければ、120Hzの滑らかさや500 nitsの明るさに満足できたかもしれません。 しかし、競合が美しいOLEDパネルを搭載している今、この液晶パネルは明確なデメリットとして映ってしまいます。

結論として、ASUS ROG Ally Xは、 「ディスプレイの画質には目をつぶる代わりに、最高のパフォーマンスとバッテリー持ち、そしてWindowsの汎用性を手に入れたい」 という方にとって、現在考えられる最高のポータブルゲーミングPCであると、私は断言します。

この記事が、あなたのポータブルゲーミングPC選びの参考になれば幸いです。