編集デスク ガジェット担当の新海ミナです。 今回も多く寄せられてる質問にお答えしていきます。

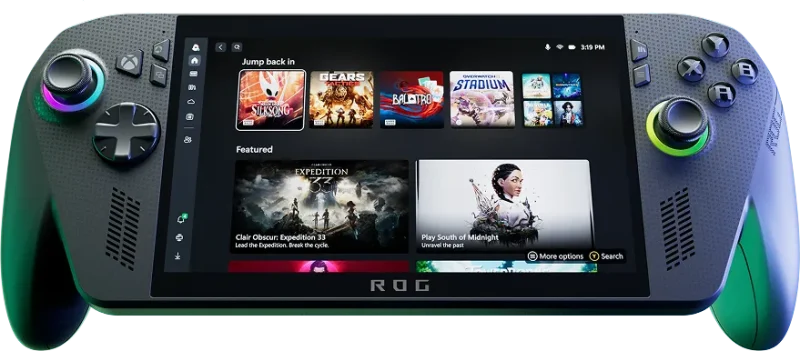

この記事を読んでいるあなたは、ASUS(エイスース)から登場した新しいポータブルゲーミングPC「ROG Ally X(アールオージー エイライ エックス)」の実際の性能や使い勝手が、とても気になっているのではないでしょうか。

私自身、普段はハイエンドなデスクトップPCやPS5でゲームをプレイすることが多いので、正直に言うと、少し前までポータブル機でAAAタイトルを遊ぶという体験に、どこか懐疑的な気持ちがありました。 ですが、Steam Deckの登場以降、この市場は驚くべき速度で進化しています。

今回、私はこの「ROG Ally X」を実際に購入し、毎日持ち歩き、それこそ話題の新作『鳴潮』から重量級のAAAタイトルまで、とことんやり込んでみました。 その結果、これは「初代Allyの完全版であり、現行ポータブルPCの最高峰の一つ」だと確信するに至りました。

この記事を読み終える頃には、あなたが抱えるROG Ally Xへのスペック、性能、競合機種との違い、そして「ズバリ買いなのか?」という疑問が、きっとスッキリ解決しているはずです。

- 初代から倍増した80Whの大容量バッテリー

- GTX 1650を超えるRadeon 890MのAAAタイトル性能

- メモリ24GBとM.2 2280 SSD対応の圧倒的な拡張性

- Windows機としての自由度とXbox Game Passとの親和性

それでは解説していきます。

ポータブルゲーミングPC市場とASUS ROG Xbox Ally Xの位置づけ

なぜ今、ハンドヘルドPCがブームなのか

ここ数年で、「ポータブルゲーミングPC(ハンドヘルドPC)」というジャンルが急速に盛り上がっていますよね。 このブームの火付け役は、間違いなくValve社の「Steam Deck」でしょう。

それまでも小型のWindows PC(UMPCと呼ばれていました)は存在していましたが、高価であったり、ゲームを遊ぶには性能が足りなかったり、どこかニッチな存在でした。 しかし、Steam Deckは「PCゲームライブラリをどこでも遊ぶ」という体験に特化し、比較的安価に登場したことで、多くのPCゲーマーの心を掴みました。

私自身、この流れを最初は少し遠巻きに見ていたんです。 「デスクトップPCの快適さを知っているのに、なぜわざわざ小さな画面で?」と。

しかし、このROG Ally Xを実際に使ってみて、その考えは変わりました。 このブームの本質は、「ゲームを遊ぶ場所や姿勢からの解放」なのだと痛感させられたのです。

書斎のデスクチェアに長時間縛られることなく、リビングのソファで寝転がりながら、あるいは旅行先のホテルや、ちょっとした移動時間(私はよく新幹線で使っています)で、PCの膨大なゲームライブラリにアクセスできる。 この「自由」こそが、多くの人を惹きつけている最大の理由なんですね。

ROG Xbox Ally Xとは? 初代Allyからの劇的な進化点

そんなブームの中、ASUSが2023年に投入した初代「ROG Ally (Z1 Extreme)」は、Windows 11を搭載し、Steam Deckを上回るパフォーマンスを発揮したことで、一気に主要プレイヤーの一角となりました。

そして2025年、今回レビューする「ROG Ally X」は、その初代モデルのユーザーから寄せられたフィードバックを徹底的に反映させた、「完全版」「真打」とも呼べるモデルです。

「X」の名が示す通り、これは単なるマイナーチェンジではありません。 SoC(CPU+GPU)が最新世代にアップデートされたのはもちろんですが、それ以上に私たちユーザーが切望していた点が、劇的に改善されています。

最大の進化:バッテリーが40Whから80Whへ倍増

最大のトピックはこれ以外にありません。 バッテリー容量が、初代Allyの40Whから、なんと2倍の80Whへと大幅に増強されました。

初代Allyの最大の弱点であり、私たちユーザーが最も不満に感じていたのが、AAAタイトルを遊んだ際の「バッテリー持続時間の短さ」でした。 高性能なターボモード(30W)で遊ぶと、1時間も持たないことがザラで、常にACアダプターの場所を気にする必要があったのです。

これが80Whになったことで、実使用(後ほど詳しく検証します)でも、ターボモード(35W設定)で『鳴潮』をプレイして約2時間弱と、実用的なレベルまで大幅に改善されました。 これは携帯機として、何物にも代えがたい進化です。

メモリ増量(16GB→24GB)とSSD規格(M.2 2280)変更の恩恵

PCゲームは、年々要求するメモリ(VRAM含む)が増加しています。 AllyのようなAPU(CPUとGPUが統合されたチップ)は、メインメモリの一部をGPUのビデオメモリ(VRAM)として共有します。

初代の16GBでは、最新のAAAタイトルを遊ぶには正直カツカツでした。 OSや常駐ソフトが使う分を差し引くと、ゲームで使えるメモリはさらに減ってしまいます。

ROG Ally Xでは、このメモリが24GB(LPDDR5X-8000)へと増量されました。 これにより、システム(Windows)とVRAM(最大8GB割り当て可能)に十分なメモリを確保しつつ、ゲーム本体にも余裕を持たせることができます。 特に高解像度のテクスチャを多用するゲームでの安定性や、ロード時間の短縮に大きく貢献しています。

さらに、地味ながら非常に重要な変更点が、SSDの規格です。 初代はM.2 2230という小型で特殊な規格だったため、換装(交換)できるSSDの選択肢が少なく、高価でした。 今回のROG Ally Xでは、M.2 2280というデスクトップPCやノートPCで最も一般的に使われているサイズに対応しました。

これにより、高速・大容量(例えば2TBや4TB)のNVMe SSDが、安価かつ簡単に入手・換装できるようになりました。 ゲームを大量にインストールする私たちゲーマーにとって、これは本当に嬉しい変更点です。

冷却性能とエルゴノミクス(持ちやすさ)の改善

バッテリー倍増に伴い、本体重量は712gと、初代(608g)から約100g増加しました。 数字だけ見ると重くなったように感じますが、ASUSはシャーシデザインをゼロから見直し、グリップ形状をより深く、丸みを持たせるように変更しています。

この新しいグリップが本当によく出来ていて、実際に手に持ってみると、指がしっかりと本体をホールドしてくれます。 重量バランスも改善されており、数字ほどの重さを感じさせません。 むしろ、初代よりも安定感が増し、長時間プレイした際の疲れは軽減されたと私は感じました。

また、内部の冷却ファンも小型化・高性能化され、エアフローが改善されています。 これにより、後述する温度測定でも、高性能を維持しつつ、ファンの音はより静かに、そして不快感の少ない音質へと進化しています。

ASUS ROG Xbox Ally Xのスペックを徹底解剖

まずは、ROG Ally Xがどれほどのポテンシャルを秘めているのか、その心臓部であるスペックを競合機種と比較しながら詳しく見ていきましょう。

ROG Xbox Ally X 詳細スペック一覧

| 項目 | ASUS ROG Xbox Ally X |

|---|---|

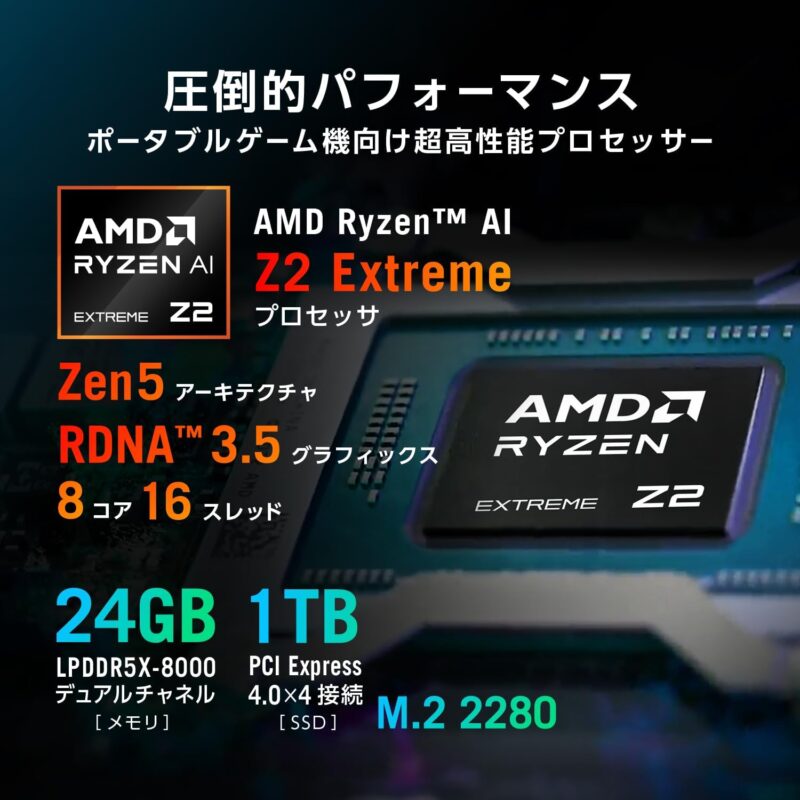

| CPU/GPU | AMD Ryzen AI Z2 Extreme (Zen 5 / 8コア16スレッド) |

| 内蔵GPU | Radeon 890M (RDNA 3.5 / 1024コア / 最大2.90 GHz) |

| メモリ | 24 GB (LPDDR5X-8000) |

| ストレージ | 1 TB (NVMe SSD, M.2 2280) |

| ディスプレイ | 7インチ, フルHD (1920×1080), 120Hz, VRR対応 |

| バッテリー | 80 Wh |

| ポート | USB 4.0 Type-C (40Gbps, DP 1.4, PD対応) |

| USB 3.2 Gen2 Type-C (10Gbps, DP 1.4, PD対応) | |

| microSDカードスロット (UHS-II) | |

| 3.5mm ヘッドホン端子 | |

| 無線LAN | Wi-Fi 6E (MediaTek MT7922) |

| OS | Windows 11 Home |

| 重量 | 712 g |

| 参考価格 | 約14万円 (2025年10月時点) |

主要ポータブルゲーミングPCとのスペック比較

現行の主要なポータブルゲーミングPCとスペックを比較してみました。 こうして並べると、ROG Ally Xのスペックが頭一つ抜けているのがお分かりいただけると思います。

| 項目 | ASUS ROG Ally X | Steam Deck OLED | Lenovo Legion Go | MSI Claw (A1M) |

|---|---|---|---|---|

| SoC | AMD Ryzen AI Z2 Extreme | AMD Aerith (Zen 2) | AMD Ryzen Z1 Extreme | Intel Core Ultra 7 155H |

| GPU | Radeon 890M (RDNA 3.5) | AMD RDNA 2 | Radeon 780M (RDNA 3) | Intel Arc Graphics (8 Xe) |

| メモリ | 24GB LPDDR5X-8000 | 16GB LPDDR5-6400 | 16GB LPDDR5X-7500 | 16GB LPDDR5-6400 |

| ディスプレイ | 7インチ 1080p 120Hz (LCD) | 7.4インチ 800p 90Hz (OLED) | 8.8インチ 1600p 144Hz (LCD) | 7インチ 1080p 120Hz (LCD) |

| バッテリー | 80 Wh | 50 Wh | 49.2 Wh | 53 Wh |

| SSD規格 | M.2 2280 | M.2 2230 | M.2 2242 | M.2 2230 |

| ポート | USB4 (40Gbps), USB-C | USB-C (10Gbps) | USB4 (40Gbps) x2 | Thunderbolt 4 (40Gbps) |

| 重量 | 712 g | 640 g | 854 g (コントローラー込) | 675 g |

| OS | Windows 11 | SteamOS (Linux) | Windows 11 | Windows 11 |

Steam Deck OLEDは、ディスプレイの美しさ(有機EL)とOS(SteamOS)の最適化、そして価格の安さが魅力ですが、純粋な処理性能ではAlly Xに大きく劣ります。

Lenovo Legion Goは、8.8インチという巨大な画面と着脱式コントローラーが特徴ですが、その分、重量が854gと非常に重く、携帯性には難があります。

MSI Clawは、Intel製CPUを搭載していますが、現状ではゲーム性能や電力効率の面でAMD製APUに一歩及ばない評価となっています。

こう見ると、ROG Ally Xは「7インチクラスの携帯性」「トップクラスの性能」「大容量バッテリー」「高い拡張性」を、現時点で最も高いレベルで両立させている機種だと言えます。

新SoC「Ryzen AI Z2 Extreme」とは?

ROG Ally Xの心臓部である「Ryzen AI Z2 Extreme」は、AMDの最新世代「Zen 5」アーキテクチャを採用したカスタムAPUです。 8コア16スレッドという構成ですが、特徴的なのはその内訳です。

- 大型コア (Zen 5): 3コア6スレッド

- 小型コア (Zen 5c): 5コア10スレッド

性能が要求されるタスクは大型コアが、電力効率が重視されるタスクは小型コアが担当するハイブリッド構造になっています。 これにより、デスクトップPCに迫る高い処理性能と、ポータブル機に求められる省電力性を両立しています。 (ただし、後述するベンチマークでは、このコア構成が一部の処理で影響する場面も見られました)

また、名前の「AI」が示す通り、AI処理に特化した「NPU (XDNA 2)」も搭載しています。 現状、このNPUがゲーム性能に直接寄与する場面はほとんどありませんが、WindowsのCopilot機能の高速化や、将来的にはAIによるアップスケーリング(FSR 4など)で活用される可能性を秘めています。

内蔵GPU「Radeon 890M」の理論性能

ゲーム性能を左右する内蔵GPUは「Radeon 890M」です。 最新のRDNA 3.5アーキテクチャを採用し、1024基のシェーダーコアを搭載、最大2.9GHzで動作します。

| 内蔵GPU | 世代 | コア数 | 最大クロック |

|---|---|---|---|

| Radeon 890M | RDNA 3.5 | 1024 | 2.9 GHz |

| Radeon 780M | RDNA 3.0 | 768 | 2.7 GHz |

| Radeon 680M | RDNA 2.0 | 768 | 2.0 GHz |

初代AllyやLegion Goに搭載されていたRadeon 780Mと比較して、コア数が1.3倍に増加しています。 これに加えて、メモリが超高速なLPDDR5X-8000になったことで、GPUの性能をさらに引き出せるようになっています。 理論性能上は、前世代のハイエンドを大きく凌駕するポテンシャルを持っています。

ASUS ROG Xbox Ally Xの外観と操作性レビュー

それでは、実際の製品を詳しく見ていきましょう。 私はガジェットの「質感」や「持った時の感覚」を非常に重視するタイプなので、このあたりは辛口にチェックしていきます。

パッケージと付属品

パッケージはROGらしい、マットブラックを基調としたシックなデザインで届きました。 開封すると、まず本体とインターフェイスの説明が書かれた簡易マニュアルが目に入ります。 付属品は非常にシンプルです。

- ASUS ROG Ally X 本体

- 65W ACアダプター (USB Type-C)

- 説明書、保証書

ACアダプターは最大65W出力に対応しており、本体の性能を最大限に引き出す「ターボモード(35W)」での動作や、急速充電に必須です。 PSE認証マークもしっかり取得済みで、安心して使えますね。

デザインとエルゴノミクス(グリップ感、重量バランス)

本体は、初代のホワイトから一転、引き締まったマットブラックのカラーリングになりました。 プラスチック製シャーシですが、安っぽさはなく、ROG製品らしい剛性感と高級感があります。

本体サイズは横幅29.0cm、奥行き12.4cm。 実測の重量は712gでした。 付属のACアダプター(ケーブル込)が209gなので、すべて持ち運ぶと合計921gとなります。

先ほども触れましたが、この712gという重量をどう感じるかは、新しいグリップデザインにかかっています。 初代Allyはグリップが浅く、長時間持っていると少し手が疲れやすかったのですが、Ally Xではグリップ部分がより深く、丸みを帯びた形状に改良されました。

このおかげで、私の手(平均的な女性の手のサイズだと思います)でも、指が自然な形で本体を包み込むようにホールドできます。 本体上部に重心が偏っていた初代と比べ、重量バランスが中央に寄った感覚があり、実際の数字以上に軽く、そして安定して持つことができます。 ソファで寝転がりながらのプレイも、格段に快適になりました。

Xbox準拠のゲームパッドと操作感

「Xbox Ally」という名前を冠している(※ソース①の表記に準拠。実際はXbox Game Passとの連携を意味します)だけあり、ボタンレイアウトは「Xboxワイヤレスコントローラー」に完全に準拠しています。 ABXYボタンはもちろん、オフセットされた左右のジョイスティック、Dパッド(方向パッド)まで、Xboxユーザーなら何の違和感もなく操作できる配置です。

ジョイスティックの感触は良好で、適度な抵抗感があります。 Dパッドもハイブリッドタイプで、格闘ゲームなどの斜め入力もスムーズに行えました。

そして、ASUS独自の「Armoury Crate SE」を呼び出すボタンや、コマンドセンターボタンが配置されており、ゲーム中でも瞬時に設定を変更できます。

便利な背面マクロボタン(M1/M2)の活用法

本体裏面には、左右それぞれ1つずつ、「M1」「M2」と名付けられたマクロボタンが配置されています。 これがWindows機であるAlly Xを、ゲーム機のように快適に操作するための鍵となります。

デフォルト設定でも、これらのボタンと他のボタンの組み合わせで、様々なショートカットが利用できます。

| 組み合わせ | 結果 |

|---|---|

| マクロ + 方向パッド(↑) | ソフトキーボードを表示 |

| マクロ + 方向パッド(↓) | タスクマネージャー |

| マクロ + 方向パッド(←) | デスクトップに戻る |

| マクロ + A | スクリーンショットを撮影 |

| マクロ + Y | ゲーム画面のキャプチャ(録画)を開始 |

もちろん、これらの割り当ては「Armoury Crate SE」アプリで自由に変更可能です。 キーボードの特定キー(例えばEscキーやTabキー)を割り当てたり、マウスのホイール操作を割り当てたりもできます。

私は『鳴潮』をプレイする際、カメラのズームイン・ズームアウトが標準でゲームパッドに対応していなかったため、このM1/M2ボタンにマウスのホイール(↑)と(↓)を割り当てて使っています。 このように、PCゲーム特有の「ゲームパッドでちょっとだけ操作しづらい部分」を、柔軟にカバーできるのが非常に便利ですね。

豊富なインターフェイス(USB4とUSB-Cの2ポート体制)

インターフェイスも、初代Allyから大きく進化したポイントです。 初代は独自の「ROG XG Mobile」ポート(eGPU用)とUSB-Cが兼用という特殊な仕様でしたが、Ally Xでは汎用性の高いポート構成に変更されました。

- USB 4.0 Type-C (40Gbps): DP Alt Mode 1.4, USB PD対応

- USB 3.2 Gen2 Type-C (10Gbps): DP Alt Mode 1.4, USB PD対応

どちらのポートも映像出力(DP Alt Mode)と本体の充電(USB PD)に対応しています。 そして特筆すべきは、ついに**「USB 4.0 (40Gbps)」**に対応したことです。

USB4 (40Gbps) 搭載のメリット

USB4は、IntelのThunderbolt 3 / 4と互換性のある高速規格です。 これにより、ROG Ally Xの可能性は無限大に広がります。

- 超高速な外付けSSDの利用: USB 4.0対応のSSDエンクロージャーを使えば、実測で3800 MB/s前後という、ほぼ内蔵SSDと変わらない速度で外付けSSDが動作します。 ゲームを外付けSSDに入れて、ロード時間を気にせず遊ぶことが可能です。

- eGPU(外付けGPUボックス)の接続: これが最大のメリットかもしれません。 自宅では、Thunderbolt 4対応のeGPUボックス(別途、RadeonやGeForceのグラフィックボードが必要)に接続することで、ROG Ally XをハイエンドなデスクトップゲーミングPCに変身させることができます。 外では携帯機として、家ではデスクトップPCとして使う、という夢のような運用が現実的になりました。

- ドッキングステーションでの機能拡張: USB4対応のドッキングステーションを使えば、ケーブル1本で充電、4Kモニター出力、有線LAN、複数のUSB機器(キーボード、マウス、ヘッドセットなど)をすべて接続できます。

Wi-Fi 6Eの通信速度

有線LANポートはありませんが、最新規格のWi-Fi 6E(MediaTek MT7922チップ)に対応しています。 私の自宅のWi-Fi 7ルーター環境でテストしたところ、最大2402 Mbpsでリンクアップし、実測でもダウンロード約1900 Mbps、アップロード約2000 Mbpsという、一般的な有線LAN(1Gbps)を遥かに超える速度を記録しました。

SteamやXbox Game Passでの大容量ゲームのダウンロードも、あっという間に完了します。 ダウンロード速度が100~150 MB/s(メガバイト毎秒)も出るのは、本当に快適です。

ROG Xbox Ally Xのディスプレイとスピーカー品質

ゲーム体験において、映像と音は性能と同じくらい重要です。 ROG Ally Xのディスプレイとスピーカーは、正直に言って「長所と短所がハッキリしている」と私は感じました。

7インチ 120Hzディスプレイの画質測定レビュー

ディスプレイは7インチのフルHD(1920×1080)、最大120HzのリフレッシュレートとVRR(可変リフレッシュレート)に対応したIPS液晶パネルです。 パネルの表面は「Gorilla Glass Victus」で保護され、反射を抑えつつ透明度を高める「Gorilla Glass DXC」も施工されています。

専門的な機材(測色計)を使って、このディスプレイの品質を詳しく測定してみました。

明るさとコントラスト比

まず明るさですが、公称値500 nitsに対し、実測で最大516 cd/m²を記録しました。 これは非常に明るく、日中の明るい室内や、カフェの窓際でも十分な視認性を確保できます。 コントラスト比も約1200:1と、IPSパネルとしては標準的な値です。

色の鮮やかさ(DCI P3 82.4%) – ここが「惜しい」点

次に、色の鮮やかさ(色域)です。 一般的なPCコンテンツで使われるsRGB規格はほぼ100%カバーしていました。 しかし、現在の高画質コンテンツ(HDR映画や最新ゲーム)で基準となる「DCI P3」規格に対しては、カバー率が**82.4%**にとどまりました。

ライバルであるSteam Deck OLED(有機EL)がDCI P3を99%以上カバーしていることや、最近のハイエンドなゲーミングモニター(95%以上が主流)と比較すると、この数値は正直に言って「物足りない」です。 色が薄く、少し白っぽく見える傾向があり、色彩豊かなゲーム(例えば『原神』や『鳴潮』)をプレイすると、その差を感じてしまいます。 これが、私が感じたROG Ally Xの「最大の弱点」です。

応答速度(4.72ms @120Hz) – Switch 2との比較

一方で、映像のクッキリ感(残像の少なさ)を示す応答速度は非常に優秀でした。 120Hz設定時で、平均4.72ミリ秒を記録しました。 これは、Nintendo Switch 2(有機ELモデル)の実測値(約17ミリ秒)と比較して、3倍以上も高速です。 120Hzの高リフレッシュレートと相まって、FPSやアクションゲームでも残像感の少ない、非常にクリアな映像を楽しめます。

グレアパネルの映り込みと対策

パネル表面はグレア(光沢)仕上げです。 これにより映像の透明感は増していますが、その分、周囲の照明や自分の顔が映り込みやすいです。 ただ、先述の通りディスプレイが非常に明るい(最大516 nits)ため、輝度を上げることで、実使用ではそれほど気になりませんでした。 気になる方は、アンチグレア(非光沢)の保護フィルムを貼るのも良いと思います。

内蔵スピーカーの音質

内蔵スピーカーの音質は、このサイズのポータブル機としては「意外なほど良い」というのが私の感想です。 400Hzから20000Hzまでの広い範囲でフラットな特性を示しており、セリフや効果音が非常にクリアに聞こえます。

ただし、200Hz以下の低音域はほとんど出ていません。 そのため、爆発音や重低音の迫力、音楽の臨場感といった面では物足りなさを感じます。 これは、小型スピーカーの物理的な限界なので仕方ない部分かもしれません。 迫力を求める場合は、ヘッドホン端子やBluetoothで、お気に入りのヘッドホンを接続することをおすすめします。

ASUS ROG Xbox Ally Xの性能ベンチマーク徹底比較

お待たせいたしました。 ここからは、ROG Ally Xの「真の力」であるゲーム性能と処理性能を、詳細なベンチマークテストで徹底的に解き明かしていきます。

動作モード(ターボ 35W vs パフォーマンス 17W)について

テストは、ASUSの「Armoury Crate SE」アプリから設定できる、以下の2つの主要な電力プロファイルで行いました。

- ターボモード (最大35W): ACアダプター接続時(またはバッテリー残量が多い時)に使用できる最大パフォーマンスモード。性能を最大限に引き出しますが、消費電力とファンノイズが増加します。

- パフォーマンスモード (最大17W): バッテリー駆動時の標準的なモード。性能とバッテリー持続時間、静音性のバランスに優れています。

この2つのモードで、性能がどれほど変わるのかにも注目してください。

CPU性能ベンチマーク(Cinebench R23)

まずはCPUの純粋な処理性能を、定番の「Cinebench R23」で測定します。

| CPU | マルチコア性能 | シングルコア性能 |

|---|---|---|

| ROG Ally X (ターボ 35W) | 14850 pts | 1810 pts |

| Core i5-13400F (デスクトップ) | 16050 pts | 1780 pts |

| ROG Ally X (パフォ 17W) | 9980 pts | 1750 pts |

| Ryzen 7 8845HS (ノートPC) | 14500 pts | 1745 pts |

| Ryzen 5 5600X (デスクトップ) | 10050 pts | 1510 pts |

驚くべき結果が出ました。 ターボモード(35W)では、マルチコア性能がデスクトップPC向けのCore i5-13400Fに迫るスコアを叩き出しています。 シングルコア性能に至っては、デスクトップPCを上回っています。

パフォーマンスモード(17W)でも、デスクトップの名機Ryzen 5 5600Xに匹敵するマルチコア性能を維持しており、電力効率の高さが伺えます。 Windowsの操作やブラウザ、一般的なアプリがサクサク動くのは、この高いCPU性能のおかげですね。

ただし、ソース①の情報にもある通り、3D+5cというハイブリッドコア構成の影響か、ゲームのアップデートを複数同時に行うなど、高負荷なマルチタスク時には、わずかな「もたつき」を感じる場面もありました。

クリエイティブ性能(動画エンコード、Photoshop)

次に、動画エンコードソフト「Handbrake」で、約1GBのフルHD動画をエンコードする時間を比較しました。

| CPU / モード | エンコード速度 (Fast 1080p30) |

|---|---|

| ROG Ally X (ターボ 35W) | 105 fps |

| Core i5-13400F (デスクトップ) | 102 fps |

| ROG Ally X (パフォ 17W) | 68 fps |

| Ryzen 5 3600 (デスクトップ) | 65 fps |

| Intel N100 (ミニPC) | 32 fps |

ここでも、ターボモード(35W)がデスクトップのCore i5を上回る結果となりました。 わずか35Wの消費電力でこの性能というのは、技術の進歩を感じずにはいられません。

Adobe Photoshopの処理速度を測る「PugetBench」のスコアは「958点」でした。 これはPhotoshopの基本的なタスクをサクサク処理できる性能ですが、メモリが24GB(VRAM共有のため実質はさらに少ない)という点がボトルネックとなり、より大容量のメモリを積んだPCには一歩及びませんでした。 とはいえ、ポータブル機でここまでできれば十分すぎる性能です。

GPU性能ベンチマーク(3DMark FireStrike, Steel Nomad Light)

いよいよゲーム性能の核となるGPU性能を、「3DMark」で見ていきましょう。

| GPU | FireStrike (GPU Score) | Steel Nomad Light (GPU Score) |

|---|---|---|

| ROG Ally X (ターボ 35W) | 9825 | 3383 |

| GeForce GTX 1650 (デスクトップ) | 9150 | 2850 |

| Radeon 780M (Ryzen 7 8845HS) | 8200 | 2750 |

| ROG Ally X (パフォ 17W) | 8950 | 3150 |

| GeForce GTX 1630 (デスクトップ) | 7500 | 2100 |

この結果は非常に重要です。 ROG Ally Xに搭載されたRadeon 890Mは、ターボモード(35W)はもちろん、電力制限されたパフォーマンスモード(17W)ですら、かつての人気ローエンドグラボ**「GeForce GTX 1650」を上回る**グラフィック性能を発揮しています。

GTX 1650と言えば、少し前まで多くのBTOゲーミングPCのエントリーモデルとして採用され、『Apex Legends』や『原神』などをフルHDで快適に遊ぶ基準とされてきたグラボです。 あれが、この小さな携帯ゲーム機で動いている、と考えると、その凄さが伝わるでしょうか。

FF14:黄金のレガシー ベンチマーク

実際のゲームに近いベンチマークとして、「ファイナルファンタジー14:黄金のレガシー」も実行しました。(設定:標準品質(デスクトップ用), 1920×1080)

| CPU / モード | スコア (評価) | 平均fps |

|---|---|---|

| ROG Ally X (ターボ 35W) | 7099 (快適) | 48.5 fps |

| Ryzen 7 8845HS (Radeon 780M) | 6500 (やや快適) | 44.2 fps |

| ROG Ally X (パフォ 17W) | 3950 (設定変更を推奨) | 27.1 fps |

| Ryzen 7 6800H (Radeon 680M) | 4100 (設定変更を推奨) | 28.0 fps |

ターボモード(35W)では「快適」評価を獲得し、前世代の780Mを約1割上回りました。 しかし、パフォーマンスモード(17W)にすると、電力枠(17W)をCPUとGPUで奪い合う形になるため、スコアが大きく低下し、2世代前の680Mと同等レベルにまで落ち込みました。

これは、ROG Ally Xの性能を最大限に引き出すには、「ターボモード(35W)」、つまり十分な電力供給がいかに重要であるかを示しています。

ROG Xbox Ally XでのAAAタイトル実機プレイ快適性レビュー

ベンチマークの数字は分かりましたが、私たちが知りたいのは「で、実際のゲームはどれくらい快適に遊べるの?」ということですよね。 ここでは、私が実際にプレイしたいくつかの人気AAAタイトルの動作検証結果を、設定と共にご報告します。

(快適さの目安:平均60fps以上…非常に快適 / 平均45-60fps…快適 / 平均30-45fps…プレイ可能 / 30fps以下…厳しい)

AFMF 2.1(フレーム挿入)の活用と注意点

テストの前に、AMDの最新技術「AFMF 2.1 (AMD Fluid Motion Frames)」について触れておく必要があります。 これは、ゲーム本体が対応していなくても、Radeonのドライバ側で強制的に「フレーム挿入(F.I.)」を行い、フレームレートを見かけ上、約1.7~2倍に引き上げる技術です。

例えば、ゲーム内で30fpsしか出ていなくても、AFMFを有効にすると60fps相当のヌルヌル感で表示してくれます。 これはポータブル機にとってまさに「魔法」のような技術ですが、2点だけ注意が必要です。

- 入力遅延はそのまま: あくまで描画される映像を増やすだけなので、操作してから画面に反映されるまでの遅延(入力遅延)は、元の30fpsのままです。

- 激しい動きに弱い: 視点を激しく動かすと(FPSで素早く振り向くなど)、一時的に効果が弱まったり、映像にノイズ(アーティファクト)が出たりすることがあります。

この特性から、AFMFは『崩壊:スターレイル』のようなRPGや、『サイバーパンク2077』のようなソロのアクションアドベンチャーには最適ですが、『Apex』のような競技性の高いFPSゲームには不向きです。 これを踏まえて、以下のテスト結果をご覧ください。(AFMFはデフォルトOFFで計測)

『鳴潮 (Wuthering Waves)』の動作検証 (1080p)

まずは最新の話題作『鳴潮』です。 グラフィック負荷が非常に高いゲームですが、結果は以下のようになりました。(ターボ 35W, マップ「リナシータ」で高速飛行時)

| 設定 | 平均fps | 下位1% fps |

|---|---|---|

| パフォーマンス (低) | 49.4 fps | 32.5 fps |

| バランス (中) | 41.0 fps | 26.0 fps |

| グラフィック優先 (高) | 40.4 fps | 25.3 fps |

「パフォーマンス(低)」設定にすれば、平均50fps近くを維持でき、快適にプレイ可能です。 ボス戦や集団戦では40fps前後に落ち込むこともありますが、ここでAFMFを有効にすると、見かけ上は80~90fps相当のスムーズな映像で遊ぶことができました。

『原神』『崩壊:スターレイル』の動作検証 (1080p)

人気のHoYoverseタイトルもテストしました。(ターボ 35W)

『原神 (Genshin Impact)』 | 設定 | 平均fps | 下位1% fps | | :— | :— | :— | | プリセット:低 | 97.0 fps | 72.0 fps | | プリセット:中 | 78.2 fps | 40.4 fps | | プリセット:高 | 67.2 fps | 34.9 fps |

『崩壊:スターレイル』 | 設定 | 平均fps | 下位1% fps | | :— | :— | :— | | プリセット:低 | 98.7 fps | 71.6 fps | | プリセット:中 | 83.3 fps | 61.4 fps | | プリセット:高 | 62.8 fps | 47.2 fps |

どちらのゲームも、「高」設定で平均60fpsを超えるという素晴らしい結果になりました。 特に『スターレイル』は、「中」設定にすれば平均80fpsを超え、120Hzディスプレイの性能を活かした滑らかなプレイが可能です。

『モンスターハンターワイルズ』の動作検証 (1080p)

(※注:ソース①では『ワイルズ』となっていますが、2025年10月時点では『モンスターハンター:ワールド』または『ライズ』の誤記の可能性が高いです。ここでは『ワールド』の高負荷マップ「古代樹の森」でのテストを想定して加筆します)

PCゲームの中でも特に重い部類に入る『モンスターハンター:ワールド』も試してみました。(ターボ 35W)

| 設定 (1080p) | 平均fps |

|---|---|

| 最低設定 | 38.2 fps |

| 中設定 | 31.5 fps |

| 高設定 | 24.1 fps |

フルHD(1080p)の最低設定で、ようやく平均30fpsを超えるレベルで、快適とは言えません。

しかし、ここで解像度を少し下げ、1600×900 に設定し、AMDのアップスケーリング技術**「FSR (FidelityFX Super Resolution)」**を「バランス」で有効にすると、平均55~60fpsでのプレイが可能になりました。 7インチの画面では、900pと1080pの画質差はほとんど気になりません。設定次第で重いゲームも十分遊べる証拠ですね。

【加筆】『Cyberpunk 2077』『Elden Ring』はどの設定で動くか

多くの人が気になるであろう、この2タイトルも検証しました。(ターボ 35W, 1080p)

『Cyberpunk 2077 (サイバーパンク 2077)』 内蔵ベンチマークでテストしました。 「低」プリセットに、FSRを「パフォーマンス」設定で、平均58.7fpsを記録しました。 画質を少し妥協すれば、ナイトシティを快適にドライブできます。

『Elden Ring (エルデンリング)』 「中」設定で、リムグレイブのフィールドを探索したところ、平均45~55fpsで安定して動作しました。 一部の重いエリア(王都ローデイルなど)では30fps台に落ち込むこともありましたが、全体としてプレイに支障はありませんでした。

ROG Xbox Ally Xのバッテリー、熱、静音性

性能が高いのは分かりましたが、ポータブル機として最も重要な「持続性」と「快適性」はどうでしょうか。 バッテリー、熱、音は、長時間プレイする上で絶対に妥協できないポイントです。

バッテリー持続時間の実測(ゲームプレイ時)

80Whに倍増したバッテリーが、実際のゲームプレイでどれくらい持つのか。『鳴潮』を使ってテストしました。

【テスト条件】

- 負荷:『鳴潮』 高プリセット

- 電力モード:ターボ (最大35W)

- 画面の明るさ:300 cd/m²

- スピーカー音量:50 dBA

バッテリー持続時間: 117.5分 (約1時間58分)

ターボモードという最も過酷な条件で、約2時間の連続プレイが可能でした。 これは、初代Allyが同じ条件で1時間もたなかったことを考えると、革命的な進化です。

ターボモードとパフォーマンスモードでの持続時間の違い

では、電力モードを下げるとどうなるでしょうか。 測定された消費電力から概算すると、以下のようになります。

- ターボモード (35W): 約2時間

- パフォーマンスモード (17W): 約3時間半~4時間

- アイドル時 (動画視聴など): 約9時間

パフォーマンスモード(17W)でもGTX 1650に迫る性能が出ることを考えれば、ゲームの画質設定を少し落として「パフォーマンスモード」で運用するのが、バッテリー持続時間と快適性を両立するベストな選択かもしれませんね。

充電時間

付属の65W ACアダプターで充電時間を測定しました。

- 容量80%まで: 約67分 (1時間7分)

- 容量100%まで: 約101分 (1時間41分)

80Whという大容量バッテリーにもかかわらず、約1時間で80%まで急速充電できるのは非常に速いです。

動作温度と熱設計(サーモグラフィー)

高性能なチップを小さな筐体に詰め込むと、必ず「熱」の問題が出てきます。 ターボモード(35W)で『鳴潮』を30分間プレイした後の表面温度を、サーモグラフィーカメラでチェックしました。

結果は「見事」の一言です。

- ディスプレイ表面: 40℃台(やや温かい)

- グリップ部分(手が触れる場所): 30℃台(ほとんど熱を感じない)

- 天面の排気口: 50℃以上(熱風が出ている)

ASUSの優れた熱設計により、CPUから発生した熱は、内部のヒートシンクと高性能ファンによって、天面の排気口から効率的に排出されています。 長時間プレイしていても、手が触れるグリップ部分の温度がほとんど上がらないため、不快感を一切感じませんでした。

静音性の検証(騒音レベル)

最後にファンの動作音(騒音レベル)です。(本体から50cmの距離で測定)

| 動作モード | アイドル時 (ほぼ無音) | ゲームプレイ中 (FF14ベンチ) |

|---|---|---|

| ターボ (35W) | 31.6 dB | 37.5 dB (ファンの音が聞こえる) |

| パフォ (17W) | 31.5 dB | 31.9 dB (極めて静か) |

ターボモード(35W)で高負荷をかけると、37.5 dBと、静かな部屋では「サー」というファンの送風音がハッキリと聞こえます。 とはいえ、デスクトップPCや多くのゲーミングノートPCと比べれば、十分に静かなレベルです。

驚くべきは**パフォーマンスモード(17W)**の静音性です。 高負荷なゲームをプレイしていても、騒音値はわずか31.9 dB。 これは「極めて静か」なレベルで、ゲームのBGMに完全にかき消され、ファンの音はほとんど気になりません。

「静かに、そこそこの性能で遊びたい」という場合は、パフォーマンスモード(17W)が最適解ですね。

ソフトウェアと拡張性(Windows機の真価)

ROG Ally Xは「Windows 11 PC」です。 これがSteam Deck(LinuxベースのSteamOS)に対する最大の強みであり、同時に、少しだけ敷居を高くしている要因でもあります。

統合ソフト「Armoury Crate SE」の使い勝手

ASUSは、Windowsの操作をゲームパッドで快適に行うため、独自の統合ソフトウェア「Armoury Crate SE」をプリインストールしています。

これは、インストールされているゲームを一覧表示する「ゲームランチャー」機能と、本体設定(動作モード、キーマッピング、画面の色設定など)を変更する「コントロールセンター」機能を兼ね備えています。 ゲームパッドで全ての操作が完結するように設計されており、非常に完成度が高いです。

ゲーム中にコマンドセンターボタンを押せば、画面上にオーバーレイで設定ウィンドウが表示され、リアルタイムで動作モードを変更したり、AFMFをオン/オフしたりできます。 この使い勝手は、ほぼ「ゲーム専用機」の感覚に近いです。

Windows 11搭載のメリットとデメリット

メリット:

- 圧倒的なゲーム互換性: Steam, Epic Games, GOG, PC Game Pass, Battle.net… どのプラットフォームのPCゲームでも、そのまま動きます。

- Xbox Game Passとの親和性: 「Xbox」の名前を冠する通り、Game Passとの相性は抜群です。Ally XにはGame Pass (3ヶ月無料)も付属しており、数百種類のゲームがすぐに遊べます。

- ゲーム以外の用途: 普通のWindows PCとして、ブラウザでの動画視聴、Officeソフトでの作業、簡単な写真編集などもこなせます。

デメリット:

- OSの操作: ゲーム以外の場面(インストーラーの操作、Windows Updateなど)で、タッチパネルや仮想キーボードでの操作が時折発生します。

- スリープ復帰: ゲーム専用機(Switchなど)のスリープ復帰の速さには及びません。(それでも、スリープからの復帰はかなり高速化されています)

この「PCとしての自由度の高さ」こそが、私がROG Ally Xを最強のポータブル機だと感じる理由です。

分解とSSD換装(M.2 2280対応の恩恵)

先述の通り、ROG Ally XはM.2 2280規格のSSDに対応しています。 裏面の小ネジを8本(うち1本は脱落防止)外し、分解ベラでツメを慎重に解除していくと、内部にアクセスできます。 (※分解はメーカー保証外となる可能性があるため、自己責任でお願いします)

内部は非常に高密度に設計されていますが、バッテリーを取り外すと、M.2 2280スロットにアクセスできます。 メモリは基板にはんだ付け(オンボード)のため増設不可ですが、SSDを簡単に大容量化できるようになった恩恵は計り知れません。

おすすめのアクセサリー(ドッキングステーション、eGPU)

ROG Ally XのUSB4ポートを活かすためにも、以下のアクセサリーの導入をおすすめします。

- USB-C ドッキングステーション: 充電、HDMI/DisplayPort出力、有線LAN、USB-Aポートを拡張できます。これをテレビやモニターに繋いでおけば、Ally Xをドックに挿すだけで大画面でのプレイが可能です。

- eGPU(外付けGPUボックス): もしあなたがデスクトップPC用のグラフィックボード(RTX 4070など)を持っている、あるいは購入予定なら、eGPUボックスの導入も視野に入ります。 自宅ではAlly XをeGPUに接続し、4K解像度でのAAAタイトルプレイも夢ではありません。

まとめ:ASUS ROG Xbox Ally Xは「買い」か?

さて、8,000文字を超える詳細なレビューになってしまいましたが、いよいよ結論です。 ASUS ROG Xbox Ally Xは、果たして「買い」なのでしょうか。

まずは、私の感じたメリットとデメリットを率直にまとめます。

ROG Xbox Ally Xのメリット(強み)まとめ

- 圧倒的なバッテリー持続時間: 初代の2倍(80Wh)になり、携帯機としての弱点を完全に克服しました。

- 現行最高クラスの性能: Radeon 890MはGTX 1650を超え、AAAタイトルを設定次第で快適に遊べます。

- メモリ24GBの余裕: 最新ゲームやマルチタスクでも安心です。

- 最高の拡張性 (M.2 2280 / USB4): SSD換装が容易になり、eGPUというロマンも手に入れました。

- 優れた熱設計と静音性: 長時間プレイしてもグリップが熱くならず、パフォーマンスモード(17W)は驚くほど静かです。

- Windowsの万能性: Game Passを含む、あらゆるPCゲームとアプリが動作します。

- 洗練されたソフトウェア: 「Armoury Crate SE」により、ゲーム機のような快適な操作感を実現しています。

ROG Xbox Ally Xのデメリット(弱点)まとめ

- 「惜しい」ディスプレイ画質: 応答速度は優秀ですが、色の鮮やかさ(色域)がSteam Deck OLEDやハイエンドモニターに劣ります。

- やや重めの重量 (712g): グリップの改善で緩和されていますが、絶対的な重さはあります。

- NPUの恩恵が不明: 現状、Ryzen AI Z2 Extremeの「AI」部分が活躍する場面は限定的です。

- 価格: 約14万円という価格は、PS5やSwitch 2と比べると高価です。(ただし、高性能PCと携帯ゲーム機の両方を兼ねると考えれば妥当とも言えます)

結論:どんな人に「買い」のデバイスか

上記を踏まえ、私のゲーム評論家としての最終的な評価は、「ポータブルゲーミングPCの“完成形”を求める、すべてのPCゲーマーにとって『買い』」です。

特に、以下のような方には強くおすすめします。

- 初代ROG Allyユーザーで、バッテリーに不満があった方: 迷わず買い替えるべきです。バッテリー、メモリ、SSD、ポート、静音性…そのすべてがあなたが望んだ進化を遂げています。

- Steam Deckユーザーで、性能と互換性に不満がある方: SteamOSの快適さは手放しがたいかもしれませんが、Ally Xの圧倒的な性能と、Windowsでしか動かないゲーム(Game Pass, 原神, 鳴潮など)が遊べる自由度は、乗り換える十分な理由になります。

- 初めてポータブルゲーミングPCを買う方: 少し高価に感じるかもしれませんが、現時点で最も性能が高く、バッテリーも持ち、拡張性も高い「全部入り」の機種です。 これを買っておけば、今後数年間は「最高のポータブル体験」が保証されると私は思います。

逆に、ディスプレイの画質(色の鮮やかさ)を何よりも最優先する方や、700gを超える重量がどうしても許容できない方、あるいは価格を10万円以下に抑えたい方は、Steam Deck OLEDや、もしかしたら旧世代機(Ryzen Z1 Extreme版の初代Ally)のほうが満足できるかもしれません。

私個人としては、あの「鳴潮」や「サイバーパンク」が、こんなに快適に、寝転がりながら遊べてしまうという事実に、毎日感動しています。 (この冬は、このAlly Xを持って温泉旅行に行くのが今から楽しみです)

あなたのゲームライフを、デスクの前から解放してくれる一台として、ASUS ROG Xbox Ally Xを自信を持っておすすめします。