ゲーム評論家の桐谷シンジです。 今回も多く寄せられてる質問にお答えしていきます。

この記事を読んでいる方は、リリースされたばかりの「ジョジョの奇妙な冒険 オラオラオーバードライブ」(以下、オラドラ)を早速プレイし、その奥深い育成システムに夢中になっていることでしょう。 しかし同時に、あまりにも多くの強化項目があり、どれから手をつければ最も効率的にキャラクターを強くできるのか、少し戸惑っているのではないでしょうか。

この記事を読み終える頃には、オラドラにおけるキャラクター育成の道筋が明確になり、何を優先すべきかの疑問が解決しているはずです。

- 育成の最優先はレベル強化と覚醒

- 戦闘力を劇的に変えるリアクションアビリティの習得

- ステータスを底上げするランクとスキルレベル強化

- 限界突破とアシストカードが持つ絶大な効果

それでは解説していきます。

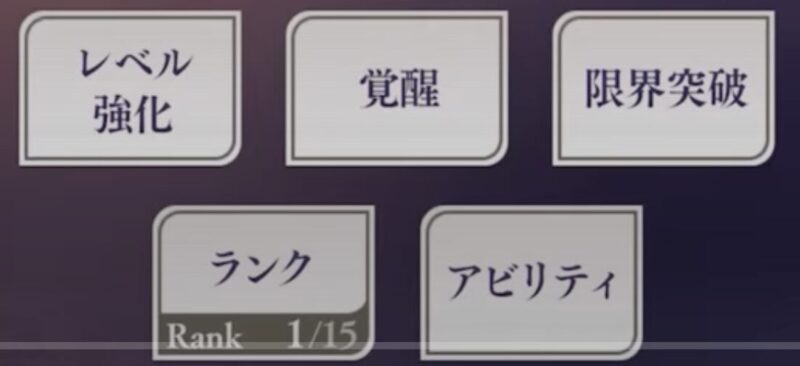

オラドラ育成システムの全体像|まずは各項目を把握しよう

オラドラの育成システムは、近年のスマホSRPGの中でも特に多岐にわたります。

まずは全体像を掴むことで、自分が今どの段階にいるのか、次に何を目指すべきなのかが明確になります。 一つずつ丁寧に見ていきましょう。

育成の基本「レベル強化」

全ての育成の基礎となるのが、ユニットのレベル強化です。 レベルが上がることで、HPや攻撃力といった基本的なステータスが上昇します。 強化には専用の経験値素材アイテムを使用し、クエストクリアで得られる経験値だけではすぐに頭打ちになるため、素材クエストの周回が不可欠です。 特に序盤は、メインで使うキャラクターのレベルを上限まで上げることが、攻略の第一歩となります。 まずはこのレベル強化を怠らないようにしましょう。

上限解放の鍵となる「覚醒」

レベルが上限に達したキャラクターは、「覚醒」させることでさらなる高みを目指せます。 覚醒を行うと、レベルの上限が解放され、ステータスも上昇します。 覚醒には専用の素材が必要となり、これらも特定のクエストで収集することになります。

覚醒は複数段階に分かれており、段階が進むごとに要求される素材のレアリティや数も増えていきます。 レベル強化と覚醒はセットで行う育成の基本サイクルと覚えておいてください。

ステータスを底上げする「ランク」

「ランク」は、レベルや覚醒とは別の軸でキャラクターを強化するシステムです。 各ランクごとに指定された6つの素材をセットすることで、ランクアップが可能になります。 ランクが上がることで、全ステータスが大幅に上昇するため、レベル強化に行き詰まった際の戦力アップ手段として非常に有効です。 素材は主にメインストーリーのクエストでドロップするため、ストーリー進行と並行してランク上げも意識すると効率的です。

スキルの効果を高める「アビリティ強化」

キャラクターの強さは、ステータスだけでは決まりません。 戦闘中に使用する「アビリティ(スキル)」もまた、勝敗を分ける重要な要素です。 オラドラでは、このアビリティ自体を強化することができます。

アビリティボード

アビリティボードは、専用のポイントを消費してマスを解放していくことで、新たなアビリティを習得したり、既存のアビリティを強化したりするシステムです。 特に、特定の条件で自動発動する「リアクションアビリティ」は戦闘の展開を大きく左右するため、早めに解放したい要素の一つです。

スキルレベル強化

アビリティボードとは別に、各アビリティの「スキルレベル」を直接上げることも可能です。 レベルを上げることで、スキルの威力や効果量、バフ・デバフの効果ターンなどが上昇します。 ただし、キャラクターやスキルによって上昇率が異なるため、どのスキルを優先して強化するか、見極めが重要になってきます。

同一キャラで大幅強化「限界突破」

ガチャで同じキャラクター(ユニット)を入手した際に行えるのが「限界突破」です。 いわゆる「凸」と呼ばれる要素で、限界突破を行うことでステータスが大幅に上昇するだけでなく、新たなアビリティが解放されることもあります。

特に1回目の限界突破(1凸)の恩恵は非常に大きく設定されていることが多いため、主力キャラクターは積極的に狙っていきたい強化要素です。 限界突破には同一キャラクターの「かけら」が必要となり、これはガチャ以外にも特定のショップやイベントで入手できる場合があります。

戦略の幅を広げる「アシストカード」

ユニットに装備させることで、様々な恩恵を得られるのが「アシストカード」です。

このゲームの元となっている「FFBE 幻影戦争」でいうところの「ビジョンカード」に相当するシステムですね。 アシストカード自体にもレベルや覚醒といった育成要素があり、強化することで装備したユニットのステータスをさらに高めることができます。 また、カードによっては特定のパーティ全体に効果を及ぼす「パーティ効果」を持つものもあり、編成の戦略性を深める重要な要素となっています。

意外と見落としがちな「サポーター」

ユニットとアシストカードに加えて、もう一つ設定できるのが「サポーター」です。 サポーターをセットすることで、ステータスが上昇したり、バトル中に特殊なアビリティが使用可能になったりします。 これも「幻影戦争」における「召喚獣」のシステムを踏襲しています。 ユニットとの属性や相性を考えて設定することで、より大きな効果を発揮します。

全体強化に繋がる「レベルボーナス」と「グループ」

特定のユニット群のレベルを一定以上上げることで、全ユニットにステータスボーナスが付与される「レベルボーナス」や「グループ」強化も存在します。 例えば、「ファントムブラッド」に登場するキャラクターを満遍なく育成することで、そのグループ全体のHPが上昇するといった具合です。 直接的な強化に比べると効果は小さいですが、コツコツと積み重ねることで、全体の戦力底上げに繋がります。 使わないキャラクターでもある程度レベルを上げておくと、思わぬ恩恵があるかもしれません。

【完全版】育成・強化の優先順位を徹底解説!

さて、育成システムの全体像を把握したところで、本題である「何を優先すべきか」について解説していきます。 限られたスタミナや素材を有効に使うためにも、以下の優先順位を参考に育成を進めてみてください。

【最優先】レベル強化と覚醒で基礎を固める

何よりもまず優先すべきは、メインで使う主力パーティー(5体程度)のレベル強化と覚醒です。

キャラクターの基礎ステータスが低い状態では、他の要素を強化しても効果は限定的です。 まずはレベルを上限まで上げ、覚醒で上限を解放し、またレベルを上げる、というサイクルを繰り返しましょう。

一つの目安として、まずはレベル69を目指すのがおすすめです。 このレベル帯まで来ると、多くのコンテンツをスムーズに進められるようになります。 経験値素材や覚醒素材のクエストは毎日欠かさず周回し、着実に基礎戦力を高めていきましょう。

【第二優先】リアクションアビリティの習得を急げ

レベルと覚醒がある程度進んだら、次に目指すべきはリアクションアビリティの習得です。 これはアビリティボードを進めることで解放できます。 リアクションアビリティは、「ダメージを受けた際に一定確率で反撃する」「攻撃を受ける前に先行して攻撃する」など、敵のターンに行動を割り込ませる強力なスキルです。 これがあるかないかで、戦闘の安定度や勝率が劇的に変わります。 特に高難易度クエストや対人戦では必須級のスキルとなるため、主力キャラクターのリアクションアビリティは最優先で解放しましょう。

おすすめリアクションアビリティの例

| キャラクター | リアクションアビリティの効果 | 強み |

|---|---|---|

| ツェペリ | 物理攻撃に対し15%の確率で先行反撃し、物理攻撃を10%ダウンさせる | 攻撃を受ける前に反撃できるため、被ダメージを抑えつつダメージを与えられる。デバフ効果も強力。 |

| ディオ | 被ダメージ時に15%の確率で物理攻撃95%の反撃 | シンプルながら強力なカウンター。ダメージソースとして期待できる。 |

| 岸辺露伴 | 被ダメージ時に15%の確率で特殊攻撃95%の反撃し、対象を2マス後退させる | 反撃と同時に敵の位置をずらすことができる。敵の陣形を崩し、後続の味方を守る動きが可能。 |

| プロシュート | 被ダメージ時に20%の確率で特殊攻撃95%の反撃 | 発動確率が20%とやや高め。5回に1回は反撃が期待できる計算になる。 |

【第三優先】ランクを上げて総合力をアップ

リアクションアビリティを習得し、戦闘に幅が出てきたら、次はランク上げに着手しましょう。 ランクを上げることで、HP、攻撃、防御といった全てのステータスがバランス良く上昇します。 レベル上げに比べて瞬間的なステータス上昇量は大きいですが、特定の素材を集めるために様々なクエストを周回する必要があります。 主力キャラクターのレベルが69に達し、リアクションアビリティも習得した段階であれば、ランク上げに必要なクエストも比較的楽にクリアできるはずです。 メインストーリーを進めながら、ドロップする素材を確認し、計画的に集めていきましょう。

【第四優先】スキルレベル強化はコストパフォーマンスを重視

スキルレベルの強化は、後回しでも問題ありません。 なぜなら、キャラクターやスキルによって強化した際の恩恵(上昇幅)に大きな差があるからです。 貴重な強化素材を、効果の薄いスキルに使うのは避けたいところです。

恩恵が大きいスキルの見分け方

恩恵が大きいのは、主にバフ・デバフ系のスキルです。 例えば、岸辺露伴の「ヘブンズ・ドアー」は、スキルレベルを2上げるだけで味方の物理・特殊攻撃アップの効果が16%から20%へと4%も上昇します。 一方で、攻撃系のスキルはレベルを上げてもダメージが1%程度しか上昇しないものも多く、コストパフォーマンスが良いとは言えません。

まずは強化したいスキルのレベルを1だけ上げてみて、パーセンテージがどれくらい上昇するかを確認しましょう。 上昇幅が大きいスキルを見つけたら、優先的に強化していくのが賢い育成方法です。

限界突破は1凸の恩恵が絶大

限界突破は、同じキャラクターを複数引く必要があるため、無課金・微課金プレイヤーにとってはハードルが高い要素です。 しかし、もし被った場合は積極的に行いましょう。 特に**1回目の限界突破(1凸)**は、ステータスの上昇率が非常に高く設定されていることが多く、キャラクターの性能を一段階引き上げてくれます。 リセマラの段階で、特定の強力なURキャラクターの1凸を狙うというのも、長期的に見れば有効な戦略と言えるでしょう。

素材はどこで集める?効率的な周回場所

育成には膨大な量の素材が必要になります。 素材集めは、基本的に「スキップ機能」を活用して効率化しましょう。

- 経験値素材・覚醒素材: デイリーで挑戦回数が限られている育成クエストを毎日クリアするのが基本です。

- ランクアップ素材: メインストーリーの各クエストでドロップします。欲しい素材がドロップする場所を確認し、集中的に周回しましょう。

- アビリティ強化素材: こちらも専用の育成クエストが存在します。

一度クリアしたクエストはスキップチケットを使えば戦闘なしで報酬を得られるため、時間を大幅に短縮できます。

育成に詰まった時のチェックリスト

「キャラクターを育成しているはずなのに、クエストがクリアできない…」 そんな時は、以下の項目を見直してみてください。

- レベルと覚醒は上限に達しているか?: 最も基本的な要素です。まずはここを確認しましょう。

- ランクは上がっているか?: 見落としがちなランク上げで、ステータスは大きく変わります。

- アシストカードやサポーターは適切か?: ユニットと属性を合わせる、パーティ効果を活かすなど、編成を見直すだけで戦力は向上します。

- 有利属性で挑んでいるか?: オラドラには属性相性が存在します。敵に対して有利な属性のキャラクターでパーティーを組むのは基本中の基本です。

- アビリティのON/OFF設定は最適か?: オートバトルでは、AIが不要なアビリティを使用してしまい、重要な場面でAPが足りなくなることがあります。事前にアビリティ設定で、不要なスキルをOFFにしておきましょう。

さらに強くなるための応用知識

基本的な育成の道筋を理解したところで、ライバルに差をつけるための応用知識を紹介します。 これらを意識することで、より戦略的にオラドラを楽しむことができるでしょう。

リセマラで確保すべき最強キャラは?

ゲーム開始時に最も重要なのがリセマラです。 オラドラはチュートリアルスキップ機能があり、アカウント再作成も容易なため、リセマラ環境は非常に快適です。 狙うべきは、最高レアリティであるURのキャラクターを最低でも2体、理想は3体です。

特にリリース初期の環境では、ピックアップされている**「空条承太郎」**が頭一つ抜けた性能を持っています。

高い物理攻撃力を持つアタッカーであり、序盤のストーリー攻略から高難易度コンテンツまで、あらゆる場面で活躍が期待できます。 まずは承太郎を確保し、プラスで他のURキャラクター(ヒーラーや妨害役など、役割の違うキャラだと尚良い)を引ければ、リセマラ終了と言えるでしょう。

アシストカードの選び方と強化のコツ

アシストカードは、ただレアリティが高いものを選べば良いというわけではありません。 装備するユニットの特性と、カードが持つ効果が噛み合っているかが重要です。

- 物理アタッカーには: 物理攻撃力が上がるカードや、物理ダメージをアップさせる効果を持つカード。

- タンク役には: HPや防御力が上がるカード、特定の攻撃タイプへの耐性を上げるカード。

- パーティ効果を意識する: 例えば「青属性ユニットの攻撃力アップ」といったカードは、青属性で統一したパーティで絶大な効果を発揮します。

また、フレンドメダル交換所で手に入るURアシストカードは、無課金でも入手可能な非常に優秀なカードです。 積極的にフレンドを作り、メダルを貯めて交換を目指しましょう。

オートバトルを制するAIの賢さとアビリティ設定

オラドラのベースとなっている「幻影戦争」は、その賢いオートバトルAIに定評があります。 オラドラもそのノウハウを受け継いでおり、SRPGの中でもトップクラスのオート挙動が期待できます。 ヒーラーが不必要に前に出ず、適切なタイミングで回復を行うなど、プレイヤーの意図を汲んだ動きをしてくれます。 この賢いAIを最大限に活かすためには、前述したアビリティのON/OFF設定が鍵となります。 例えば、ボス戦で温存したい強力な必殺技を道中のザコ敵に使わないようOFFにしておく、といった細かい設定が勝利に繋がります。

ハーベストの収穫は毎日欠かさずに!

ホーム画面にある「ハーベストの収穫」は、時間経過で自動的に育成素材などを集めてくれる、いわゆる放置収益システムです。 これ自体も重要ですが、見逃してはならないのが交換所の存在です。 収穫で得たアイテムを使って、なんと**スター(ガチャ石)**と交換することができます。 量はわずかですが、まさに「塵も積もれば山となる」。 毎日コツコツ交換することで、無課金でもガチャを引く機会を増やすことができます。

フレンド機能の活用で育成を加速

フレンドを作るメリットは、クエストにサポートとして連れていけるだけではありません。 フレンドを使用したり、されたりすることで「フレンドメダル」が手に入ります。 このメダルは、先ほど紹介した強力なURアシストカードと交換できる貴重なアイテムです。 積極的にフレンド申請を行い、上限までフレンドを作っておくことを強くおすすめします。

このゲームの元になった「幻影戦争」との比較

レビューの各所で触れていますが、オラドラは開発会社gumiが手掛ける「FFBE 幻影戦争」のゲームシステムを色濃く受け継いでいます。 UI、バトルシステム、育成要素の多くが共通しており、「ジョジョの皮を被った幻影戦争」と言っても過言ではありません。 これは決して悪いことではなく、むしろ5年以上にわたって運営され、洗練されてきたSRPGの面白さが保証されているということです。 「幻影戦争」の過去のアップデート傾向やバランス調整を参考にすることで、オラドラの今後の展開もある程度予測できるかもしれません。 ただし、懸念点として挙げられるのは「幻影戦争」が持つ高い課金圧です。 オラドラがどのような課金モデルを目指すのかは、今後の動向を注視していく必要があるでしょう。

課金するならどこがおすすめ?

もし課金をするのであれば、まずはシーズンパスの購入を検討するのが最もコストパフォーマンスが高いでしょう。 毎日のログインやミッション達成で豪華な報酬が手に入るため、少額の投資で大きなリターンが見込めます。 次におすすめなのは、リリース記念などで販売されている、URユニットやアシストカードが確定で手に入る特別なガチャパックです。 通常のガチャを回すよりも確実かつお得に戦力を強化できます。

まとめ

今回は、リリースされたばかりの期待の新作「ジョジョの奇妙な冒険 オラオラオーバードライブ」の育成・強化システムについて、優先順位を中心に徹底解説しました。

- 最優先はレベルと覚醒。まずは主力5体をレベル69まで育成しよう。

- 次にリアクションアビリティを習得し、戦闘の安定度を高める。

- ランク上げでステータスを底上げし、スキルレベル強化はバフ系を優先。

- リセマラでは承太郎を軸にUR3体を目指し、フレンド機能やハーベストをフル活用する。

オラドラは非常に多くの育成要素があり、やり込み甲斐のあるゲームです。 しかし、それゆえに序盤は何から手をつければ良いか迷いがちです。 本レビューで紹介した育成の道筋を参考に、焦らず一つずつ着実にキャラクターを強化していけば、必ずや強力なチームを編成できるはずです。

ジョースター家の因縁の物語を追体験しながら、自分だけの最強のパーティーを育成していく醍醐味を、ぜひ味わってください。 それでは、また次回のレビューでお会いしましょう。