ゲーム評論家の桐谷シンジです。今回も多く寄せられてる質問にお答えしていきます。

この記事を読んでいる方は、2025年10月14日にティーザー動画が初公開された『ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー』のアニメ風キャラクターデザインや、それが引き起こした従来のファンからの賛否両論、そしてFFらしさが失われたのではないかという疑問が気になっていると思います。

この記事を読み終える頃には、『デュエルム』のキャラクターデザインがなぜ「原神」に似ていると言われるのか、従来のFFファンが抱く「FFらしさ」とは何か、そしてスクウェア・エニックスがこの新作で何を目指しているのか、といった疑問が解決しているはずです。

- 『デュエルム』のティーザー公開とアニメ風デザインの衝撃

- 「原神」ライクなデザインがもたらす賛否両論と市場戦略

- 従来のFFらしさと新作の乖離に対するファンの声

- クローズドβテストと今後の『デュエルム』の展望

それでは解説していきます。

ティーザー公開と衝撃:なぜ「デュエルム」のアニメ風画がファンを戸惑わせたのか

2025年10月14日、突如として公開された『ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー』のティーザー動画は、多くのFFファンに衝撃を与えました。長年にわたり愛されてきた「ディシディア」シリーズの新作であるという期待感と同時に、そのビジュアルスタイルが従来のシリーズとは一線を画していたからです。

私自身も、このティーザーを初めて見た時、一瞬「これは本当にFFなのか?」と目を疑いました。それは、今までのディシディアシリーズ、ひいてはファイナルファンタジーシリーズ全体が培ってきたアートスタイルから大きく逸脱しているように感じられたからです。

「デュエルム」ティーザー動画初公開の衝撃

公開されたティーザー動画では、ゲームの基本的なシステムや世界観が垣間見えました。ジャンルは「3対3のボス討伐型チームバトル」とされ、簡単操作で爽快なアクションが楽しめることが示唆されています。ディシディアシリーズでおなじみの「ブレイブシステム」が搭載されている点や、URといったレアリティ表記が見られることから、ガチャ要素があることも確認できました。

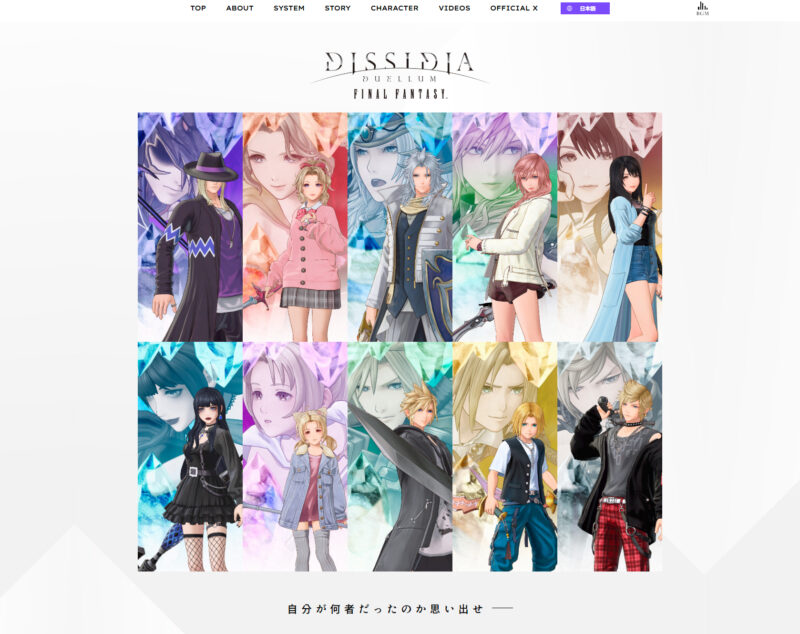

最も目を引いたのは、現代の東京・新宿を舞台にした世界観です。高層ビルが立ち並ぶ見慣れた風景の中に、巨大なクリスタルが現れるという設定は、SFとファンタジーが融合したFFらしい独創性を感じさせます。そして、この現代に召喚されたFFの歴代キャラクターたちが、現代風の衣装を身につけて登場するという点も、従来のFFファンにとっては驚きでした。 初期キャラクターとして確認できたのは、ウォーリアオブライト、カイン、ティナ、クラウド、ライトニング、リノア、ジタン、クルル、ガイア、プロンプトといった面々です。彼らが身につけている衣装は、まるで現代のファッション誌から飛び出してきたかのような斬新さを持っており、特にリノアのハイウエストなパンツスタイルや、ティナのJK風制服姿は、公開直後からSNSで大きな話題を呼びました。

これらの衣装は、キャラクターの新たな魅力を引き出す試みであると同時に、一部のファンからは「FFらしくない」という声が上がる要因ともなりました。ゲーム評論家として多くのゲームを見てきた私でも、この大胆なビジュアルチェンジには賛否両論が巻き起こるだろうとすぐに確信しました。

「原神」に似たアニメ風キャラクターデザインの波紋

ティーザー動画が公開されるやいなや、多くのFFファンがそのキャラクターデザインについて「原神にそっくりだ」という感想を抱きました。私自身も、その第一印象は「ああ、これは最近のヒット作『原神』の影響を強く受けているな」というものでした。

具体的な類似点としては、まずキャラクターのプロポーションが挙げられます。従来のFFシリーズ、特にスクウェア・エニックス作品のキャラクターは、写実的な表現を基調としつつも、やや頭身が高く、スタイリッシュで重厚感のあるデザインが特徴でした。しかし、『デュエルム』のキャラクターたちは、顔の造形がより丸みを帯び、瞳が大きくデフォルメされ、全体的にアニメ調のポップな印象を与えます。これは「原神」に代表される、いわゆる「トゥーンレンダリング」に近い表現であり、色彩感覚も鮮やかでコントラストがはっきりしています。テクスチャ表現も、細部まで作り込まれたフォトリアルな質感というよりも、イラスト的な美しさを追求しているように見受けられます。

「原神」は世界中で数億人ものプレイヤーを抱える大ヒット作であり、そのキャラクターデザインやアートスタイルは、特にアジア圏の若年層に絶大な人気を誇っています。スクウェア・エニックスが、この「原神」の成功から着想を得て、新たな市場、特にスマホゲーム市場や若い世代のプレイヤー層を取り込むために、意図的にこのアニメ風デザインを採用した可能性は非常に高いと私の見解では考えています。しかし、この戦略は、長年のFFファンにとっては「FFらしさ」の喪失と映り、大きな戸惑いと失望の声が上がることになったのです。

FFらしい従来の造形が失われたという失望の声

「FFらしさ」という言葉は、長年のファンにとって非常に重い意味を持っています。それは単なるグラフィックの方向性だけでなく、シリーズを通して受け継がれてきた世界観、ストーリーテリング、音楽、そして何よりも「キャラクターの造形」に深く根ざしています。

歴代のFFシリーズは、その時代ごとの最先端のグラフィック表現を追求し、キャラクターを非常に魅力的に描いてきました。天野喜孝氏が描く幻想的で耽美なイラストレーションから始まり、『FFVII』のポリゴンキャラクターによる革命、『FFVIII』や『FFX』で確立されたリアルとファンタジーの融合、そして近年のフォトリアルな表現に至るまで、常に進化を続けてきました。特に『ディシディア』シリーズにおいては、野村哲也氏が描く、繊細かつ力強いキャラクターデザインが「ディシディア」の世界観を構築する上で不可欠な要素でした。

キャラクター一人ひとりが持つ個性や魅力を最大限に引き出し、それぞれのシリーズからの出演キャラクターが持つ「らしさ」を崩すことなく、新たなタッチで表現することに成功していました。 しかし、『デュエルム』のアニメ風デザインは、これらの「FFらしさ」から大きく逸脱していると受け止められました。特に、キャラクターの等身が全体的に低く、表情がデフォルメされている点、そして現代のファッションを取り入れた衣装が、シリーズが持つ壮大で時にシリアスなイメージと乖離していると感じられたのです。たとえば、クラウドの少し幼い印象のビジュアルや、ライトニングの現代的な服装は、それぞれが持つ従来のイメージと結びつきにくく、ファンからは「別のゲームに見える」「ここまで寄せなくても良かったのではないか」といった声が上がっています。

FFシリーズは常に新しい挑戦をしてきましたが、それが「FFらしさ」という核心部分を揺るがすようなものであった場合、ファンからの反発は避けられません。今回のデザインは、そのバランスをどのように取るのか、スクウェア・エニックスの今後の動向が注目されます。

従来のファンが抱く「FFらしさ」とは何か

「FFらしさ」という言葉は、一言で定義するのが非常に難しい概念です。それは、単にキャラクターデザインやグラフィックの方向性だけを指すものではありません。私自身の長年のFFプレイ経験から言えば、それは多岐にわたる要素が複合的に絡み合って形成される、シリーズ固有の魅力の総体です。 具体的には、以下のような要素が「FFらしさ」を構成していると考えられます。

- グラフィックとアートスタイル:

- 美麗なムービーシーン: 最新技術を駆使したハイクオリティな映像美は、常にFFシリーズの象徴でした。

- キャラクターデザイン: 天野喜孝氏による幻想的なイラスト、野村哲也氏によるスタイリッシュでエッジの効いたデザイン、吉田明彦氏による重厚でリアリティのあるデザインなど、著名なアーティストが手がける唯一無二のキャラクター造形。それぞれのキャラクターが持つ内面性や物語を色濃く反映したビジュアルは、多くのファンを魅了してきました。

- 世界観の表現: 壮大な大自然、機械文明と魔法が共存する独特の文化、そして退廃的でありながらも美しい街並みなど、細部にまでこだわり抜かれた美術設定は、プレイヤーを深くゲームの世界へと没入させます。

- ストーリーテリング:

- 普遍的なテーマ: 友情、裏切り、愛、憎しみ、そして世界の危機とそれを救う英雄たちの物語といった、普遍的でありながらも奥深いテーマ。

- 感動的な人間ドラマ: 登場人物たちの複雑な心情や葛藤、成長が丁寧に描かれ、プレイヤーの心に深く刻まれます。

- 伏線と回収: 緻密に練られた物語の構成と、プレイヤーを驚かせるような壮大な展開。

- 音楽:

- 植松伸夫氏による楽曲: シリーズの顔とも言える植松伸夫氏が手がける楽曲は、ゲームの世界観や感情表現に深みを与え、多くのプレイヤーの記憶に深く刻まれています。彼の音楽なしにFFを語ることはできません。

- オーケストラによる壮大なアレンジ: 壮大な物語を彩るオーケストラサウンドは、FFならではの体験です。

- バトルシステム:

- ATB(アクティブタイムバトル): FFシリーズ独自の戦略性とスピード感を両立させたシステム。

- ジョブシステム・アビリティシステム: 自由度の高い育成要素と、戦略的なパーティ編成の楽しさ。

- 召喚獣: 圧倒的な存在感と演出で、バトルの状況を一変させる強力な存在。

- キャラクターの内面性:

- 多様な主人公たち: 内向的な性格から快活な性格まで、個性豊かな主人公たちがそれぞれの物語を紡ぎます。

- 魅力的な仲間たち: 主人公を支え、共に旅をする仲間たちもまた、それぞれが深い背景を持ち、プレイヤーにとって忘れられない存在となります。

- 敵役の魅力: 単なる悪役ではない、敵キャラクターたちの哲学や悲しい過去もまた、FFの物語をより重層的にしています。

『デュエルム』のアニメ風デザインが多くのファンの間で波紋を呼んだのは、これらの「FFらしさ」の重要な要素の一つである「キャラクターデザイン」において、従来のイメージからの大きな乖離を感じさせたためです。特に、野村哲也氏がDISSIDIAシリーズにおいて果たしてきたキャラクターデザインの役割は非常に大きく、彼のデザインがDISSIDIAの世界観とキャラクターの魅力を深く結びつけてきました。今回のデザイン変更は、DISSIDIAというシリーズの文脈の中で、ファンが長年抱いてきた期待やイメージとどのように折り合いをつけていくのか、その点が大きな課題となるでしょう。

スクウェア・エニックスの意図:新たな層へのアプローチか

スクウェア・エニックスが『デュエルム』でこのような大胆なアニメ風デザインを採用した背景には、明確な市場戦略があると私の見解では考えています。それは、単に「原神」の成功に追随するだけでなく、より広い層へのアプローチを目指す企業のジレンマと決断の表れと見ています。

新規ユーザー層の獲得

まず第一に考えられるのは、新規ユーザー層の獲得です。近年のゲーム市場、特にモバイルゲーム市場では、アニメ調のビジュアルと手軽な操作性を特徴とするタイトルが圧倒的な人気を博しています。「原神」はその最たる例であり、その成功は、従来のFFファン層とは異なる、若年層やライトゲーマー、特にアジア圏のプレイヤーに強く響いています。 スクウェア・エニックスとしては、長年の歴史を持つFFブランドをさらに拡大し、新たな収益源を確保するためには、こうした新しい市場のトレンドを取り入れる必要があったのでしょう。『デュエルム』の「簡単操作で爽快アクション」という謳い文句も、ライトゲーマーへの間口を広げるための施策だと考えられます。

FFブランドの多様化とIP展開

ファイナルファンタジーは、RPGというジャンルにとどまらず、様々なゲーム性やプラットフォームで展開されてきたIPです。格闘ゲーム、リズムゲーム、タクティクスRPGなど、常に新しい試みをしてきました。今回の『デュエルム』も、その多様化の一環と捉えることができます。 従来のFFの重厚な世界観や写実的なグラフィックを求めるファンがいる一方で、アニメ調のビジュアルを好む層も確実に存在します。スクウェア・エニックスは、一つのFFブランドの中で、異なるターゲット層に向けて複数のアプローチをすることで、IP全体の価値向上を図っているのかもしれません。

技術的な側面と開発効率

アニメ調のグラフィックは、フォトリアルなグラフィックに比べて、開発コストや時間を抑えられる場合があります。特にモバイルゲームにおいては、幅広いデバイスでの動作を考慮する必要があり、アニメ調のグラフィックは比較的軽量で、より多くのスマートフォンに対応できるというメリットがあります。 また、キャラクターのバリエーションを増やしたり、衣装カスタマイズの要素を充実させたりする際にも、アニメ調のデザインは比較的容易に多種多様なコンテンツを提供できる可能性があります。これは、長期的な運用型ゲームにおいて重要な要素となります。

伝統と革新のジレンマ

しかし、この戦略は、長年のFFファンが抱く「FFらしさ」との間で、大きなジレンマを生んでいます。FFシリーズは常に革新を追求してきましたが、それは同時に「FFらしさ」というアイデンティティを保ちながらの挑戦でした。 『FFVII』のリメイクがフォトリアルなグラフィックで展開されたのは、まさに現代の技術で「FFVIIらしさ」を再構築する試みでした。一方で『デュエルム』は、その「らしさ」の一部を意図的に手放すことで、新たな可能性を模索しているように見えます。この決断が、FFブランドの未来にとって吉と出るか凶と出るか、ゲーム評論家として非常に興味深く見守っています。

現代を舞台にした新たな世界観の考察

『ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー』の舞台が現代の東京、特に新宿を思わせる街並みであることは、FFシリーズにとって非常に斬新な試みです。歴代のFFキャラクターが、剣と魔法の世界から現代社会に召喚されるという設定は、ストーリーテリングにおいて計り知れない可能性を秘めていると同時に、いくつかの課題も内包しています。

現代世界とファンタジーの融合

ティーザー動画では、青く輝く巨大なクリスタルが東京の街に出現し、それが日常に溶け込んでいる様子が描かれていました。しかし、突如としてクリスタルを汚染する謎の瘴気と魔物が出現し、人々は絶望の淵に立たされます。そこに現れるのが、武器を携えたFFの戦士たち、通称「ゴースト」です。 この設定は、FFシリーズの根幹にある「クリスタル」の概念に新たな解釈を与えています。クリスタルはこれまで、世界の源であり、時に災厄の中心となる存在として描かれてきましたが、現代に突如出現し、人々の日常と共存するという描写は新鮮です。そして、そのクリスタルが汚染されることで魔物が現れるという展開は、現代社会というリアリティの中にFFのファンタジー要素を強烈に差し込むことで、プレイヤーの想像力を刺激します。

キャラクターの現代衣装がもたらすストーリーへの影響

FFキャラクターたちが現代風の衣装を身につけていることは、単なるビジュアル的な変化に留まりません。彼らが異世界から召喚された「ゴースト」として、現代社会でどのように振る舞い、どのような価値観に触れるのか、その人間ドラマがストーリーの大きな軸となるでしょう。 たとえば、中世ヨーロッパ風の衣装が当たり前だったウォーリアオブライトが、スーツ姿の現代人に囲まれる中で何を感じるのか。魔法が当たり前の世界で生きてきたティナが、スマートフォンやインターネットに触れてどう反応するのか。こうした異文化衝突の描写は、キャラクターの内面を深く掘り下げ、新たな魅力を引き出す可能性があります。同時に、それぞれのキャラクターが持つ「FFらしさ」と、現代社会とのギャップをどのように埋めていくのかが、ストーリーテリングの腕の見せ所となるでしょう。 しかし、現代的な衣装がキャラクターのアイデンティティを希薄化させ、従来のファンが持つイメージとの乖離を深めるリスクも存在します。物語の中で、なぜ彼らが現代風の衣装を着用しているのか、その理由が説得力を持って描かれなければ、単なる「コスプレ」と受け止められかねません。

現代都市でのアクションとバトル

ゲームプレイの観点からは、現代の東京の街を舞台にしたバトルがどのようなものになるのか、非常に興味深いです。高層ビルや狭い路地、交通量の多い道路などが、戦闘フィールドとしてどのように活用されるのか。ティーザー動画を見る限り、フィールドは比較的狭そうですが、「スピード」タイプのキャラクターがダッシュアクションを持つことからも、立体的な動きや位置取りが重要になる可能性が示唆されています。 また、召喚獣が現代の街中で暴れ回るシーンは、これまでのFFでは見られなかった壮大なスケール感を生み出すかもしれません。イフリートやアトモスといったおなじみの召喚獣が、現代のビル群を背景に活躍する姿は、視覚的なインパクトも大きいでしょう。

クローズドβテスト発表とその反響

ティーザー動画の公開と同時に、『ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー』のクローズドβテストの開催が発表されました。これは、ゲームの完成度を高めるためだけでなく、新作に対するファンの期待感を煽り、初期のフィードバックを収集するための重要なステップです。私自身も、多くのゲーム評論家と同様に、このβテストには大きな注目を寄せています。

クローズドβテストの詳細

クローズドβテストの詳細は以下の通りです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 開催期間 | 2025年11月7日(金)〜11月14日(金) 17:00〜23:00(JST) |

| 募集期間 | 2025年10月14日(火)〜10月28日(火) |

| 募集人数 | 合計20,000名(iOS版:10,000名、Android版:10,000名) |

| 推奨環境 | iOS: 14.0以降、iPhone 12以降、システムメモリ4GB以上 |

| Android: 11.0以降、Snapdragon 8 Gen 1以上、システムメモリ4GB以上 | |

| 応募方法 | 公式サイトからの抽選応募 |

募集期間が28日までと短いため、参加を希望する方は早めの応募が必要です。抽選方式であるため、応募が早ければ当選するというわけではありませんが、多くのFFファンがこの機会を逃すまいと殺到することは確実でしょう。私自身ももちろん応募します。

テスターに求められる視点

もしβテストに当選したとして、私が注目したい点は多岐にわたります。 まず、最も重要なのは「手触り感」です。縦型スマホゲームとしての操作性、特に「簡単操作で爽快アクション」がどこまで実現されているのか。ダッシュやワープといったキャラクターアクションが、狭いフィールドでどのように機能するのかを確かめたいです。 次に、PVEとPVPのバランスです。「相手チームより先にボスを倒す」というコンセプトは、協力と競争が入り混じる独特の体験を提供することでしょう。アビリティのレアドリティが、どの程度ゲームバランスに影響を与えるのか、課金要素との兼ね合いも含めて慎重に評価する必要があります。 そして、やはりキャラクターデザインと世界観への没入感です。アニメ風デザインが実際にゲーム内でどのように表現され、それが「FFらしさ」とどう融合しているのか。現代の東京を舞台にしたストーリーが、プレイヤーにどのような感情を抱かせるのか、その点も深く掘り下げてレビューしたいと考えています。βテストのフィードバックは、ゲームの最終的な完成度を左右する重要な要素となるため、テスターには客観的かつ建設的な意見が求められるでしょう。

各プラットフォームでの展開と期待

『ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー』は、まずスマートフォン(iOS/Android)向けに展開されることが発表されています。これは、近年のモバイルゲーム市場の拡大と、手軽に高品質なゲーム体験を提供するというスクウェア・エニックスの戦略を明確に示しています。しかし、このゲームのグラフィックやシステムを考えると、PCやコンシューマー機への展開も視野に入っているのではないかと推測されます。

スマートフォンゲームとしての特性

スマホゲームとしての『デュエルム』は、その「簡単操作で爽快アクション」というコンセプトからも、通勤・通学中やちょっとした空き時間にも楽しめる設計になっていることが予想されます。縦型操作を採用している点も、片手でのプレイを意識していることの表れでしょう。 しかし、グラフィックの品質やキャラクターモデルの細かさを見る限り、ハイスペックなスマートフォンが推奨されていることからも、単なるライトゲームとして終わらせるつもりはないようです。モバイル環境での通信安定性やバッテリー消費量など、スマホゲームならではの課題をどこまでクリアできるかが、成功の鍵となるでしょう。

PC版・コンシューマー版の可能性

「原神」をはじめ、近年ではモバイルゲームとして成功を収めたタイトルが、その後PCやコンシューマー機へと展開するケースが増えています。『デュエルム』も、その美麗なグラフィックとアクション性の高さを考えると、PCやPlayStation、Nintendo Switchなどのプラットフォームでの展開も十分に考えられます。 PCやコンシューマー機での展開は、より大画面で高精細なグラフィックを楽しめるだけでなく、より複雑な操作性や、長時間のプレイにも耐えうるゲーム設計が可能になります。もしPCやコンシューマー版がリリースされれば、従来のFFファン層も取り込みやすくなり、ゲームの寿命を延ばすことにも繋がるでしょう。特に、私がプレイしてきたDISSIDIAシリーズの過去作は、PSPやPS4といったコンシューマー機を中心に展開されてきたため、コンシューマー版の登場は多くのファンが望むところだと思います。

クロスプレイ・クロスセーブの期待

もし複数のプラットフォームで展開される場合、プレイヤーにとって非常に重要なのが「クロスプレイ」や「クロスセーブ」機能です。スマートフォンで手軽にプレイし、自宅ではPCやコンシューマー機でじっくりとプレイできるような環境が整えば、プレイヤーの利便性は格段に向上します。 特に、対戦要素のある「ボス討伐型チームバトル」において、異なるプラットフォームのプレイヤー同士が一緒に遊べるクロスプレイは、マッチングの活性化にも繋がります。スクウェア・エニックスがこの点についてどのような対応をするのか、今後の情報に期待が高まります。

ファンコミュニティの声:アニメ風デザインへの賛否と今後の展望

『ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー』のティーザー動画が公開されて以来、ファンコミュニティでは活発な議論が交わされています。その中心にあるのは、やはり「アニメ風デザイン」と「FFらしさ」のバランスです。SNS、YouTubeのコメント欄、そして今後投稿されるであろうAmazonレビューなど、様々なプラットフォームで、ファンたちの期待と不安、そして具体的な意見が飛び交っています。

SNS、YouTube、Amazonレビューに見るファンの具体的な反応

私自身も、多くのゲーム関連の情報を発信する中で、今回の『デュエルム』に対するファンの声に触れる機会が多くありました。概ね、以下のような意見が多く見受けられます。

失望の声

- 「これじゃない感」: 「FFらしさが感じられない」「完全に原神のパクリ」「なぜDISSIDIAの名前を使ったのか理解できない」といった意見が多数を占めています。長年のファンほど、シリーズに対するイメージが強いため、ビジュアルの変化に抵抗があるようです。

- 古参ファン離反の懸念: 「これでは古参ファンは離れていく」「FFのアイデンティティを失っている」といった、今後のシリーズ展開に対する不安の声も上がっています。

- キャラクターへの違和感: 「クラウドが幼すぎる」「ライトニングやリノアの現代衣装がしっくりこない」「自分の知っているFFキャラクターではない」といった、個々のキャラクターデザインに対する具体的な不満も散見されます。

期待の声

- 新しいFFへの挑戦: 「新しいFFも見てみたい」「時代の流れに合わせて変化するのは当然」「スクエニの新しい試みを応援したい」といった、変化を肯定的に捉える意見もあります。

- 「原神」好きからの歓迎: 「原神好きだから楽しみ」「この絵柄ならやってみたい」「スマホゲーとしてはアリ」といった、新しいデザインに魅力を感じる層からの声も少なくありません。特に、これまでFFシリーズをプレイしてこなかった若年層からの期待が高いようです。

- スマホゲームとしての評価: 「スマホでこのクオリティなら十分」「手軽にFFキャラクターを操作できるのは嬉しい」といった、スマホゲームとしての手軽さやグラフィックの高さへの評価もあります。

- カスタマイズ要素への期待: 衣装のカスタマイズ要素や、BGMアレンジ機能など、ゲームシステムへの期待の声も上がっています。

こうした賛否両論は、FFというブランドが持つ影響力の大きさを示すと同時に、ファンがシリーズに対してどれほどの思い入れを持っているかを表しています。スクウェア・エニックスは、これらの多様な声にどのように耳を傾け、ゲーム開発に反映していくのかが、今後の『デュエルム』の成功を左右する重要な要素となるでしょう。

「原神」ライクなデザインがもたらすメリットとデメリット

『デュエルム』が「原神」ライクなアニメ風デザインを採用したことには、明確なメリットとデメリットが存在します。ゲーム評論家として、両側面からこのデザイン選択がゲームにもたらす影響を深く分析していきます。

メリット

- 新規ユーザー層の獲得:

- ターゲット層の拡大: 「原神」の成功が示すように、このアニメ風デザインは世界中で特に若年層やライトゲーマー、そしてアジア圏のプレイヤーに強く支持されています。このデザインを採用することで、従来のFFファンとは異なる巨大な新規市場にアプローチできる可能性が大幅に高まります。FFシリーズを未プレイの層が、このビジュアルをきっかけにFFの世界に触れる機会となるでしょう。

- 敷居の低さ: 写実的なグラフィックに比べて、アニメ調のビジュアルは、より親しみやすく、カジュアルな印象を与えます。これは、RPGに慣れていないプレイヤーや、複雑なストーリーよりも手軽なアクションやキャラクターの魅力を重視する層にとって、ゲームへの参入障居を低くする効果があります。

- グラフィックの軽量化と幅広いデバイス対応:

- 動作環境の柔軟性: フォトリアルなグラフィックに比べて、アニメ調のトゥーンレンダリングは、一般的に処理負荷が低い傾向にあります。これにより、より多くのスマートフォンモデルで快適に動作する可能性が高まり、プレイヤー層をさらに広げることができます。

- 開発効率の向上: 高精細なテクスチャや複雑なシェーダーの設定が不要な場合が多いため、キャラクターやオブジェクトの制作にかかる時間やコストを削減できる可能性があります。これにより、より多くのキャラクターや衣装を短期間で提供することが可能になるかもしれません。

- キャラクターモデルのバリエーション増加とグッズ展開のしやすさ:

- 多様な衣装展開: アニメ調のデザインは、現代風の衣装やオリジナルのデザインをキャラクターに落とし込みやすく、カスタマイズ要素を豊富に提供できます。これは、プレイヤーエンゲージメントを高めるだけでなく、ガチャなどの収益モデルにも直結するでしょう。

- マーチャンダイジング: アニメ調のキャラクターは、フィギュア、イラスト、アパレルなど、ゲーム以外のグッズ展開において非常に相性が良いとされています。「原神」の成功も、魅力的なキャラクターとそのグッズ展開に大きく支えられています。

デメリット

- 既存FFファンの離反:

- 「FFらしさ」の喪失感: 最も大きな懸念は、長年のFFファンが抱く「FFらしさ」からの乖離です。従来の重厚な世界観や写実的なグラフィックを求めてきたファンにとって、アニメ風デザインは受け入れがたいものとなり、シリーズから離れてしまう可能性があります。

- ブランドイメージの希薄化: FFシリーズは、その時代ごとの最先端のグラフィック表現を追求してきた歴史があります。今回のデザインが、FFブランド全体のイメージを「アニメ風のスマホゲーム」として固定化させてしまうリスクも考えられます。

- 他作品との差別化の困難さ:

- 「原神」との比較: 「原神」に似ているという声が多く上がっているように、このデザインは他のアニメ風モバイルゲームとの差別化が難しいという側面も持ちます。FFならではの個性が薄れ、「どこかで見たようなゲーム」という印象を与えかねません。

- FFキャラクターの独自性: 歴代のFFキャラクターたちは、それぞれが持つ独特のデザインと世界観に深く根ざしています。アニメ風デザインにすることで、キャラクター本来の魅力や個性が薄れてしまう可能性も否定できません。

- 「寄せている」という印象:

- オリジナル性の欠如: 模倣や追随と捉えられがちなデザインは、ゲームのオリジナル性を疑問視される可能性があります。スクウェア・エニックスのような大手メーカーが、流行に「寄せた」デザインを採用することに対する批判も上がるでしょう。

これらのメリットとデメリットを天秤にかけた上で、スクウェア・エニックスは「デュエルム」の方向性を決定したと推測されます。その結果が吉と出るか凶と出るか、今後の市場の反応が注目されます。

キャラクター衣装の「現代化」が与える影響

『デュエルム』におけるFFキャラクターたちの「現代化」された衣装は、ティーザー動画で最も目を引く要素の一つであり、ファンコミュニティで大きな反響を呼んでいます。この大胆なデザイン変更は、キャラクターの新たな魅力を引き出す可能性を秘める一方で、従来のファンからは違和感や「FFらしからぬ」という声が上がる要因ともなっています。

新たな魅力の創出

現代風の衣装は、歴代FFキャラクターに新たな表情と魅力を与える可能性を秘めています。例えば、これまで中世ファンタジーの世界観でしか見られなかったウォーリアオブライトが、洗練された現代のスーツ姿を披露する。魔法使いのティナが、女子高生のような制服姿で街を闊歩する。こうした普段見ることのできない姿は、キャラクターへの新鮮な驚きと親近感を生み出します。 特に、リノアのハイウエストなパンツスタイルや、ライトニングの現代的なファッションは、それぞれのキャラクターが持つクールさや強さを強調しつつ、都会的な洗練された魅力を引き出しています。これは、新たなファン層、特にファッションやキャラクターのビジュアルを重視する層にとって、大きなアピールポイントとなるでしょう。衣装のカスタマイズ要素も強調されており、プレイヤーが自分好みのスタイルでキャラクターを彩れる点は、ゲームへのエンゲージメントを高める効果が期待できます。

「FFらしからぬ」違和感

一方で、この現代化された衣装は、従来のFFファンにとっては強い違和感をもたらしています。長年のファンは、それぞれのキャラクターが持つオリジナルの衣装デザインに強い愛着と「らしさ」を感じています。例えば、クラウドのバスターソードとそれに合わせた無骨な服装、ティナの魔導士らしい装い、リノアの自由奔放なイメージを表すデザインなど、衣装はキャラクターのアイデンティティの一部です。 これらの衣装が、突然現代のファッションに置き換えられることで、「自分の知っているキャラクターではない」という感覚や、「FFの世界観から浮いている」という印象を抱かせることになります。特に、シリーズの世界観と密接に結びついていた衣装が、現代の文脈に無理やり合わせられたように見える場合、ファンは失望を感じるかもしれません。これは、単なる「デザインの好み」を超え、「FFブランド」への信頼感や期待感にも関わる問題です。

物語と衣装の融合

現代衣装がゲームに与える影響は、ビジュアルだけでなく、物語にも及びます。FFキャラクターたちが現代世界に召喚された「ゴースト」であるという設定は、彼らがなぜ現代の服装をしているのか、その理由を物語の中で説得力を持って描くことができれば、違和感を解消し、新たなストーリーテリングの深みを生み出す可能性があります。 例えば、現代世界に適応するために衣装を変えたのか、あるいは召喚された際に現代のファッションとして具現化したのか、といった背景が描かれることで、キャラクターの行動や心理にリアリティを与えることができるでしょう。逆に、衣装の変更が単なる「流行り」や「マーケティング」のためと受け取られると、物語への没入感を損なう結果となるかもしれません。

衣装カスタマイズと課金要素

「入手した衣装にスタイルチェンジ」という説明や、ティーザー動画で複数の衣装が示唆されていることから、衣装カスタマイズがゲームの重要な要素であることがわかります。これは、プレイヤーが自分だけのFFキャラクターを作り上げる楽しみを提供すると同時に、ガチャシステムと密接に結びつく可能性が高いです。 「衣装ガチャ」として、様々なデザインの衣装が提供されることで、プレイヤーはより多くのキャラクターの魅力を引き出し、ゲームへの継続的な投資を促されることになります。しかし、その衣装が「FFらしさ」を保ちつつも現代的な魅力を持ち合わせているか、そして課金バランスが適切であるかが、プレイヤーの満足度を大きく左右するでしょう。

戦闘システムとブレイブシステムの進化

『ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー』の戦闘システムは、「簡単操作で爽快アクション」を謳い、シリーズおなじみの「ブレイブシステム」を核に据えつつ、新たな要素を取り入れています。従来のディシディアシリーズやFFのバトルシステムを熟知している私としては、この進化の方向性には大きな注目と期待を寄せています。

「簡単操作で爽快アクション」の実態

ティーザー動画では、キャラクターがフィールドを移動し、アビリティを発動する様子が描かれていました。特に「スピード」タイプのキャラクターがダッシュアクションを持つことや、ワープするアビリティがあることから、単なるタップ操作だけでなく、ある程度の移動や位置取りが重要なアクション要素を伴うことが示唆されています。縦型スマホゲームでありながら、どこまで奥深いアクション性を提供できるのかが鍵となるでしょう。 「簡単操作」という点では、FFのスマホゲームでは『オペラオムニア』がコマンド選択式のRPGとして成功を収めました。しかし、『デュエルム』はよりアクション要素を前面に出しており、指一本で爽快なバトルを体験できることを目指しているようです。これが、ライトユーザーの取り込みに繋がる一方で、コアなアクションゲームファンをどこまで満足させられるかが課題となります。

ディシディア独自の「ブレイブシステム」

ディシディアシリーズの象徴とも言える「ブレイブシステム」が、『デュエルム』でも健在であることは、多くのファンにとって嬉しいニュースです。ブレイブ攻撃で相手のブレイブを奪い、HP攻撃でダメージを与えるという基本コンセプトは踏襲されているようです。 『デュエルム』では、「クリスタル周辺のモンスターを討伐し、クリスタル浄化でブレイブを大量ゲット」という要素が追加されています。これは、PVE要素とブレイブシステムを融合させ、より戦略的な立ち回りを要求する可能性があります。ブレイブをマックスにすることで「力を解放」し、ボスにダメージを与えられるようになるという点も、ブレイブシステムに新たな深みを与えています。

3対3ボス討伐型チームバトル:PVEとPVPの融合

ゲームのジャンルが「3対3のボス討伐型チームバトル」であり、「相手チームより先にボスを倒そう」というコンセプトであることから、PVE(プレイヤー対環境)とPVP(プレイヤー対プレイヤー)が融合した独自のシステムであることがわかります。 プレイヤーは3人1組のチームを組み、巨大ボス討伐を目指しますが、同時に他のプレイヤーチームとの競争要素も存在します。これは、単なるレイドバトルとは異なり、いかに効率よくブレイブを稼ぎ、ボスにダメージを与えていくかという戦略性が求められることを意味します。チーム内のロール(フロント、ロングレンジ、サポート、スピード)の組み合わせや、各プレイヤーのアビリティの使いどころが勝敗を分ける重要な要素となるでしょう。

ロールシステムとチーム戦略

『デュエルム』には以下の4種類のロールが存在します。

- フロント(アタッカー): 攻撃力を筆頭にステータスが高く、戦闘の最前線で活躍。カインやクラウド、ガイアがこのタイプです。

- ロングレンジ(遠距離アタッカー): 射程の長い通常攻撃やアビリティで後方から支援。ティナやリノア、プロンプトがこのタイプです。

- サポート(バッファー/ヒーラー): 味方のサポートに特化した能力を持ち、様々な特性を活かして立ち回る。ウォーリアオブライトやクルルがこのタイプです。

- スピード(妨害/遊撃): 高い機動力で戦場を駆け回り、敵を翻弄する。ジタンやライトニングがこのタイプです。

これらのロールをどのように組み合わせるかが、チーム戦略の鍵となります。例えば、フロントで敵の攻撃を受け止めつつ、ロングレンジで安全にダメージを与え、サポートで味方を回復・強化し、スピードで敵の妨害やブレイブ奪取を行う、といった戦術が考えられます。FFシリーズのパーティ編成の楽しさが、リアルタイムアクションの中でどのように表現されるのか、非常に期待が高まります。

アビリティと豪華クリエイターによるイラスト

アビリティには「UR」「SR」「R」といったレアドリティが設定されており、豪華クリエイターによる書き下ろしイラストも登場します。これは、アビリティの収集要素や強化要素がゲームの進行において重要であることを示唆しています。 アビリティのレアドリティが、ゲームバランスやプレイヤー間の格差にどの程度影響を与えるのかは、今後のクローズドβテストや正式リリース後の大きな注目点となるでしょう。強力なアビリティを持つキャラクターが有利になるのは当然ですが、無課金プレイヤーでも戦略や腕前でカバーできるようなバランスが保たれていることを期待します。

ガチャシステムへの懸念と期待

『ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー』では、ティーザー動画でアビリティに「UR」の表記が見られたことや、衣装カスタマイズの要素が強調されていることから、ガチャシステムが実装されることはほぼ確実視されています。スクウェア・エニックスのスマホゲームにおけるガチャの歴史を鑑みると、このシステムにはプレイヤーから期待と同時に大きな懸念が寄せられています。

ガチャの種類と排出対象の予測

現時点で考えられるガチャの排出対象は主に以下の3つです。

- アビリティガチャ:

- ティーザー動画で確認された「UR」などのレアドリティ表記があることから、これが最も可能性が高いでしょう。キャラクターにセットするアビリティ自体をガチャで入手する形式です。

- 強力なアビリティはキャラクターの性能を大きく左右するため、ガチャの目玉となるでしょう。

- 衣装(ウェア)ガチャ:

- 「入手した衣装にスタイルチェンジ」という説明や、現代風の多様な衣装が示唆されていることから、衣装を直接ガチャで入手する形式も考えられます。

- 衣装が単なる見た目の変更だけでなく、何らかのステータスボーナスや特殊効果を持つ場合、その重要性は増します。

- 武器ガチャ:

- 「ライスオブカイ」といった武器名が映り込んでいることから、キャラクターが装備する武器をガチャで入手する可能性も捨てきれません。武器にアビリティが付随する、という形式も考えられます。

いずれにしても、これらのガチャがキャラクター本体とは独立して提供されるのか、あるいはキャラクターとセットで提供されるのかによって、プレイヤーの課金体験は大きく変わるでしょう。もしキャラクター本体が無料で提供され、アビリティや衣装、武器で性能を差別化する形式であれば、比較的ライトに始められる反面、強力なガチャを引けないとゲーム進行が困難になる可能性があります。

スクウェア・エニックスのガチャ運営とプレイヤーの不安

スクウェア・エニックスのスマホゲームの中には、過去に「ガチャが渋い」「インフレが激しい」といった批判を受けたタイトルも存在します。そのため、『デュエルム』のガチャシステムに対しても、プレイヤーからは以下の懸念が寄せられています。

- 高額な課金要求: 強力なアビリティや限定衣装を入手するために、多額の課金が必要になるのではないかという不安。

- インフレの加速: 新しいガチャがリリースされるたびに、既存のアビリティや衣装が陳腐化し、継続的な課金が求められるのではないかという懸念。

- ゲームバランスへの影響: ガチャの有無でプレイヤー間の性能差が開きすぎ、PVP要素を含むゲームシステムにおいて不公平感が生じるのではないかという心配。

一方で、期待の声も存在します。

- 良心的な排出率: 最近のスマホゲームの中には、比較的良心的な排出率や天井システムを導入しているものも多く、それに期待する声。

- 無課金でも楽しめる設計: ガチャに頼らなくても、イベント報酬や地道なプレイで強力なアビリティや衣装を獲得できるような設計を望む声。

- メモリアやBGMの収集要素: ガチャだけでなく、FF作品の思い出のシーンを報酬にしてキャラクターの能力アップを図る「メモリア」や、アレンジBGMを収集する要素など、ガチャ以外の収集・育成要素への期待も高まっています。

ガチャシステムは、フリートゥプレイのスマホゲームにおいて収益の柱となる一方で、ゲームの評価を大きく左右するデリケートな要素です。『デュエルム』が、プレイヤーの期待に応えつつ、健全な運営を続けていけるのか、今後の動向を注意深く見守る必要があります。

過去のディシディアシリーズとの比較

『ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー』が発表され、多くのファンが過去のディシディアシリーズと本作を比較しています。私自身も、初代『ディシディア ファイナルファンタジー』から『ディシディア ファイナルファンタジー NT』、そして『ディシディア ファイナルファンタジー オペラオムニア』まで、すべてのシリーズをやり込んできたゲーム評論家として、その違いと共通点を深く考察していきます。

初代『ディシディア』から『012』まで:コンシューマーの対戦アクション

PSPでリリースされた初代『ディシディア ファイナルファンタジー』とその続編『ディシディア デュオデシム ファイナルファンタジー』(012)は、FFの歴代キャラクターが入り乱れて戦う3D対戦アクションゲームでした。ブレイブ攻撃とHP攻撃の駆け引き、広大なフィールドを縦横無尽に駆け巡る爽快感、そしてFFキャラクターたちの共演という夢のような体験は、多くのファンを熱狂させました。 特に、野村哲也氏が手がけたキャラクターデザインは、それぞれのキャラクターの魅力を最大限に引き出しつつ、DISSIDIA独自の世界観に溶け込ませることに成功していました。ストーリーモードも充実しており、コンシューマーゲームとしての完成度が非常に高い作品でした。

『ディシディア ファイナルファンタジー NT』:アーケードからの進化

PS4でリリースされた『ディシディア ファイナルファンタジー NT』は、アーケードゲームとして展開されていたものをコンシューマー向けに移植した作品です。3対3のチームバトルを主体とし、戦略的な立ち回りが求められるゲーム性へと進化しました。 しかし、アーケードからの移植という特性上、ストーリーモードが薄い、キャラクター数が少ないといった点で、一部のコンシューマーファンからは不満の声も上がりました。グラフィックは大幅に進化しましたが、操作性やゲームシステムに慣れが必要な部分もありました。

『ディシディア ファイナルファンタジー オペラオムニア』:スマホ向けコマンドRPG

スマホアプリとしてリリースされた『ディシディア ファイナルファンタジー オペラオムニア』(DFFOO)は、これまでのDISSIDIAシリーズとは大きく異なり、コマンド選択式のRPGとして展開されました。ブレイブシステムは健在でしたが、リアルタイムアクションではなくターン制バトルが採用され、キャラクター収集や育成に重きが置かれました。 DFFOOは、歴代FFキャラクターがフルボイスで共演し、それぞれのストーリーが丁寧に描かれることで、多くのファンに愛されました。特に、キャラクターのオリジナルの衣装デザインが忠実に再現されており、それがファンにとっての大きな魅力となっていました。

『デュエルム』の位置づけ:新たなDISSIDIAの形

そして今回の『ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー』は、DFFOOとは異なり、再びアクション要素を取り戻しています。しかし、コンシューマーのDISSIDIAシリーズのような純粋な対戦アクションではなく、「ボス討伐型チームバトル」という独自のジャンルを掲げています。 最も大きな違いは、やはりキャラクターデザインです。従来のDISSIDIAシリーズが、原作のキャラクターデザインを尊重し、野村哲也氏のタッチで再構築してきたのに対し、『デュエルム』は全く異なるアニメ風のデザインを採用しました。この点は、「ディシディアの名前を使うべきではない」というファンの声が上がる最大の理由となっています。 『デュエルム』は、DISSIDIAシリーズの持つ「FFキャラクターの夢の共演」というお祭り要素は踏襲しつつも、ゲーム性、ビジュアル、そしてプラットフォームにおいて、これまでのシリーズとは一線を画す「新たなDISSIDIAの形」を模索していると言えるでしょう。この挑戦が、シリーズの歴史にどのような一ページを刻むのか、ゲーム評論家としてその行方を見守りたいと思います。

「デュエルム」が目指すFFの新たな地平線

『ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー』は、単なるDISSIDIAシリーズの新作というだけでなく、FFブランド全体が目指す新たな地平線を示唆しているように感じられます。アニメ風デザインの採用や現代を舞台にした世界観、そしてスマホゲームとしての展開は、スクウェア・エニックスが既存の枠を超え、より多様なゲーマー層へのアプローチを試みている証拠です。

FFブランドの多角化戦略

ファイナルファンタジーは、これまでも様々なプラットフォームやジャンルで展開されてきた、非常に柔軟なIPです。本流のRPGシリーズがフォトリアルなグラフィックと重厚なストーリーを追求する一方で、モバイルゲームやスピンオフ作品では、よりカジュアルなアプローチや多様なアートスタイルを採用することで、異なるニーズを持つプレイヤー層を取り込もうとしています。 『デュエルム』は、この多角化戦略の最先端に位置する作品と言えるでしょう。伝統的なFFのイメージに囚われず、世界的に成功している「原神」のアートスタイルを取り入れることで、グローバル市場、特にアジア圏のモバイルゲーム市場での存在感を高めようとしていると推測されます。これは、FFという強力なIPを、さらに多くの人々に届けるための、ある種の「攻め」の姿勢だと私は見ています。

新規ユーザー獲得とブランドの若返り

FFシリーズは、長い歴史を持つがゆえに、既存ファン層の年齢層も高まりつつあります。新たな若い世代のゲーマーにFFを知ってもらい、ファンになってもらうためには、彼らが普段触れているゲームのトレンドやビジュアルスタイルに合わせたアプローチが不可欠です。『デュエルム』のアニメ風デザインは、まさにそのための施策であり、FFブランドの「若返り」を図る狙いがあると考えられます。 これにより、新たなFFキャラクターの魅力を発見する若い世代が生まれ、FFシリーズ全体の活性化に繋がる可能性を秘めています。

既存ファンへの配慮と新たな「FFらしさ」の創出

しかし、この戦略は既存ファンからの反発を招くリスクも伴います。スクウェア・エニックスは、既存ファンが求める「FFらしさ」と、新規ユーザーが求める「トレンド」のバランスをいかに取るか、という難しい課題に直面しています。 『デュエルム』が既存ファンを納得させ、新たな「FFらしさ」を創出するためには、単にビジュアルを「寄せた」だけでなく、FFの根幹にある感動的なストーリー、魅力的なキャラクターの内面、そして奥深いゲーム体験をしっかりと提供する必要があります。キャラクターの現代衣装が単なる見せかけではなく、物語と深く結びつき、新たなドラマを生み出すことができれば、ファンはきっとその変化を受け入れるでしょう。

ゲーム評論家としての予測

ゲーム評論家である私の予測としては、『デュエルム』は、既存のFFファンと新規の若年層、双方からの評価が大きく分かれる作品となるでしょう。 新規ユーザー層にとっては、親しみやすいビジュアルと手軽なアクションで、FFの世界への入り口となる可能性が高いです。一方で、既存ファンにとっては、「FFらしさ」の定義を再考させられる、賛否両論を巻き起こす作品となることが予想されます。 しかし、この挑戦自体は、FFという巨大なIPが常に進化し続けようとする姿勢の表れであり、その動向は今後もゲーム業界全体に大きな影響を与えることでしょう。クローズドβテスト、そして正式リリース後のプレイヤーの反応を注視し、この「新たなFFの地平線」がどのような景色を見せてくれるのか、非常に楽しみにしています。

まとめ

2025年10月14日にティーザー動画が公開された『ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー』は、そのアニメ風キャラクターデザインと、現代の東京を舞台にした世界観で、瞬く間にゲームコミュニティの注目を集めました。特に「原神」に似たビジュアルが、長年のFFファンからは「FFらしさを失った」という失望の声と、「新しいFFへの挑戦」として期待する声、両方を引き起こしています。

この記事では、『デュエルム』が採用したアニメ風デザインがもたらす新規ユーザー獲得のメリットと、既存ファン離反のデメリットを詳細に分析しました。また、従来のFFシリーズが培ってきた「FFらしさ」とは何かを深く掘り下げ、なぜ今回のデザインがファンの間で波紋を呼んだのかを解説しました。スクウェア・エニックスがこの新作で、若年層やライトゲーマー、特にアジア市場を意識した新たな層へのアプローチを試みている可能性が高いと私の見解では考えています。

クローズドβテストの開催や、アビリティや衣装に関するガチャシステムの示唆も、今後のゲームの動向を左右する重要な要素です。PVEとPVPを融合した「ボス討伐型チームバトル」や、ロールシステムによる戦略性の高さも、『デュエルム』のゲーム性を特徴づけています。

ゲーム評論家として、私自身もこの作品のポテンシャルには大きな関心を抱いています。伝統と革新の狭間で、FFブランドが新たな地平線を目指す『デュエルム』が、最終的にどのような評価を受けるのか、そしてゲーム業界にどのような影響を与えるのか、今後の展開を注視していきます。ぜひ、クローズドβテストに参加して、あなた自身の目で『デュエルム』の感触を確かめてみてください。