編集デスク ガジェット担当の新海ミナです。 今回も多く寄せられてる質問にお答えしていきます。

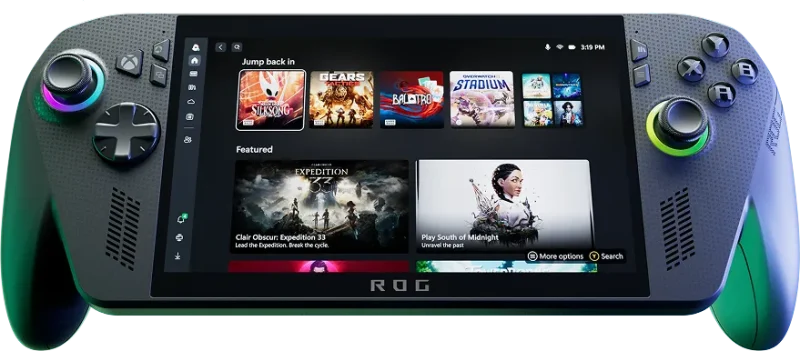

この記事を読んでいる方は、最近話題のポータブルゲーミングPC、特にASUSから登場した「ROG Xbox Ally X」が気になっているのではないでしょうか。 市場にはすでに「Steam Deck」という強力なライバルがいますが、「実際のところ、どちらが自分に合っているの?」「Ally Xの優れている点はどこ?」と悩んでいる方も多いと思います。

この記事を読み終える頃には、ASUS ROG Xbox Ally XとSteam Deck、それぞれの特徴とあなたにとっての最適な選択肢についての疑問が解決しているはずです。

- ROG Xbox Ally Xの圧倒的パフォーマンス

- Steam Deckの最適化されたゲーム体験

- Windows 11とSteamOSの根本的な違い

- ディスプレイ、バッテリー、操作性の徹底比較

それでは解説していきます。

ポータブルゲーミングPC戦国時代! ASUS ROG Xbox Ally XとSteam Deck

ハンドヘルドPC市場の活況と二大巨頭

こんにちは、ゲーム評論家の新海ミナです。 最近、手持ちタイプの超小型パソコン、いわゆる「ハンドヘルドPC」が本当に盛り上がっていますね。 私自身、普段はPS5やハイエンドなゲーミングPCで遊ぶことが多いので、正直なところ、スペックの割に少し割高に感じられるハンドヘルドPCには、最初はそこまで強い興味を持てなかったんです。

しかし、世の中のゲーマーたちが想像以上にこれらのデバイスを受け入れ、楽しんでいる様子を見て、純粋な好奇心が湧いてきました。 「場所を選ばずに本格的なPCゲームを遊ぶ」という体験は、一体どんなものなのだろう、と。

そこで今回、特に注目を集めている2台、ASUSの最新モデル「ROG Xbox Ally X」と、この市場の火付け役であるValveの「Steam Deck」を徹底的に比較レビューしていきます。

どちらも私自身が所有し、かなりやり込んでいる愛機たちです。 それぞれの魅力と、少し気になる点を詳しく解説していきますね。

ASUS ROG Xbox Ally Xとは?

まずご紹介するのは、ASUSのゲーミングブランド「ROG(Republic of Gamers)」が満を持して投入した「ROG Xbox Ally X」です。 (※本レビューで扱うのは、2025年10月発売のRyzen AI Z2 Extreme搭載モデルです)

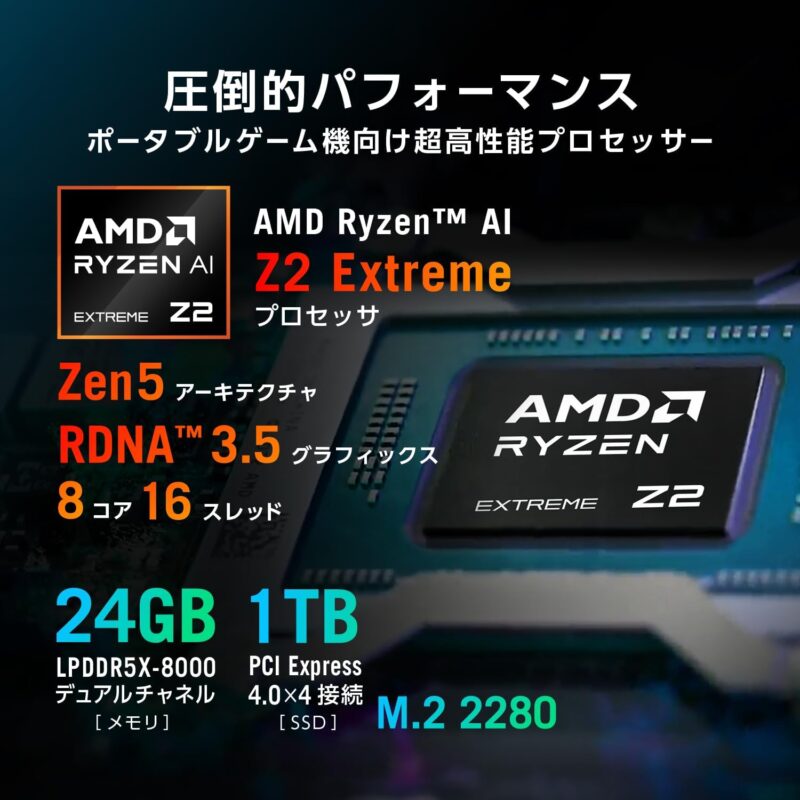

これは単なる小型PCではなく、「Windows 11」を搭載した正真正銘のポータブルゲーミングPCです。 最大の特徴は、AMDがハンドヘルド向けに特別に設計した最新APU「Ryzen AI Z2 Extreme」を搭載している点。 これにより、従来のハンドヘルドPCとは一線を画す強力な処理性能を実現しています。

さらに、高速な24GBのメモリ、大容量80Whのバッテリー、そして120Hz対応の美しいディスプレイを備え、まさに「持ち運べるハイエンドPC」と呼ぶにふさわしいスペックを誇ります。 Xboxの名前を冠していることからも分かる通り、Microsoftの「Xbox Game Pass」との親和性も非常に高く、購入特典としてGame Passが3ヶ月無料でついてくるのも嬉しいポイントです。

Steam Deckとは?

対するは、PCゲーム配信プラットフォーム「Steam」を運営するValve自らが開発した「Steam Deck」です。 こちらは「SteamOS」というLinuxベースの独自OSを搭載しており、Steamライブラリにあるゲームを遊ぶことに徹底的に最適化されています。

AMD製のカスタムAPU「Aerith」を搭載し、発売当初はそのコンパクトな筐体から繰り出されるパフォーマンスで世界中を驚かせました。 特に最近登場したOLEDモデルは、ディスプレイの美しさ、バッテリー持ちの改善、そして軽量化が図られ、初期モデルからさらに完成度を高めています。

Steam Deckの魅力は、何と言ってもその「ゲーム機らしさ」です。 電源を入れればすぐにSteamのライブラリにアクセスでき、複雑な設定なしにゲームを始められるシームレスな体験は、PCゲームのハードルを大きく下げてくれました。

ASUS ROG Xbox Ally X vs Steam Deck スペック徹底比較

言葉で説明するよりも、まずは両者のスペックを直接見比べていただくのが一番分かりやすいかと思います。 ここでは、私がレビューしている「ROG Xbox Ally X(Ryzen AI Z2 Extremeモデル)」と、「Steam Deck(OLEDモデル)」の主な仕様を表にまとめました。

| 機能 | ASUS ROG Xbox Ally X (Z2 Extreme) | Steam Deck (OLED) |

|---|---|---|

| CPU | Ryzen AI Z2 Extreme (Zen 5 / 8コア16スレッド) | AMD Custom APU “Aerith” (Zen 2 / 4コア8スレッド) |

| GPU | Radeon 890M (RDNA 3.5 / 1024コア / 最大2.9GHz) | AMD RDNA 2 (8 CUs / 最大1.6GHz) |

| メモリ | 24 GB (LPDDR5X-8000) | 16 GB (LPDDR5-6400) |

| ストレージ | 1 TB (NVMe SSD) | 512GB / 1TB (NVMe SSD) |

| ディスプレイ | 7インチ IPS液晶 (グレア) | 7.4インチ OLED (グレア / HDR対応) |

| 解像度 | 1920 x 1080 (フルHD) | 1280 x 800 (16:10) |

| リフレッシュレート | 最大120 Hz (VRR対応) | 最大90 Hz |

| バッテリー | 80 Wh | 50 Wh |

| インターフェース | USB4 (40Gbps) x1 (DP Alt Mode / PD対応) USB-C (10Gbps) x1 (DP Alt Mode / PD対応) microSDスロット 3.5mmヘッドホン端子 | USB-C 3.2 Gen2 x1 (DP Alt Mode / PD対応) microSDスロット 3.5mmヘッドホン端子 |

| OS | Windows 11 Home | SteamOS 3.0 (Linuxベース) |

| 無線LAN | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |

| 重量 | 約712 g | 約640 g |

| 価格 (参考) | 約139,800円 (レビュー機) | 84,800円 (512GB) / 99,800円 (1TB) |

パフォーマンス (CPU, GPU, メモリ)

スペック表をご覧いただくと一目瞭然ですが、純粋な処理性能(いわゆる「馬力」)においては、ROG Xbox Ally XがSteam Deckを圧倒しています。

ROG Xbox Ally Xの心臓部「Ryzen AI Z2 Extreme」

Ally Xが搭載する「Ryzen AI Z2 Extreme」は、最新のZen 5アーキテクチャを採用した8コア16スレッドのCPUです。 これは、省電力性を重視した小型コア(Zen5c)と高性能な大型コア(Zen5)を組み合わせたハイブリッド構成になっており、ハンドヘルド機ながらデスクトップPCに迫る処理能力を持っています。

対するSteam Deckの「Aerith」APUは、Zen 2世代の4コア8スレッドです。 もちろん、Steam Deckの解像度(1280×800)でゲームを動かすには十分なパワーを持っていますが、コア数や世代の差は歴然としています。

グラフィックス性能の決定的な差「Radeon 890M」

ゲーム性能に最も影響するのがGPUです。 Ally Xは「Radeon 890M」を搭載。 これはRDNA 3.5世代で1024ものシェーダーコアを持ち、クロックも最大2.9GHzに達します。 理論性能(FP32)は、前世代の最上位だったRadeon 780Mさえも上回る、まさにモバイル向け内蔵GPUの最高峰です。

一方、Steam DeckのGPUはRDNA 2世代で、シェーダーコア数(CU数)は8、最大クロックは1.6GHzです。 この差は非常に大きく、特に高画質設定や高フレームレートを目指す場合、あるいは「モンハンワイルズ」のような次世代の重量級ゲームを動かそうとすると、その違いが明確に現れます。

メモリの速度と容量

メモリもAlly Xが有利です。 容量が24GBと多いだけでなく、規格もLPDDR5X-8000と非常に高速です。 内蔵GPUはメインメモリの一部をビデオメモリ(VRAM)として使用するため、メモリが高速であるほどGPUの性能も引き出しやすくなります。 Steam Deckの16GB LPDDR5-6400も決して遅くはありませんが、Ally Xのスペックは「将来性」という点でも大きなアドバンテージとなります。

ディスプレイの思想の違い

ディスプレイに関しては、両者のアプローチが異なり、非常に興味深いところです。

解像度と滑らかさの「Ally X」

ROG Xbox Ally Xは、7インチのIPS液晶にフルHD(1920×1080)解像度、そして最大120Hzのリフレッシュレートというスペックです。 フルHD解像度は、PCゲームのディテールを精細に映し出し、120Hzの高リフレッシュレートは、特に競技性の高いFPSゲームなどで滑らかな映像体験を提供してくれます。 VRR(可変リフレッシュレート)にも対応しているため、フレームレートが不安定な時でもチラつき(テアリング)やカクつき(スタッタリング)を抑えてくれるのも強みです。

ただし、パネル自体はIPS液晶です。 私が所有する個体を詳しく測定したところ、色の鮮やかさを示すDCI P3カバー率は約82.4%でした。 これはsRGBカバー率で言えばほぼ100%に近いのですが、最近のハイエンドなOLED(有機EL)パネルに見慣れていると、少し色の薄さを感じてしまうかもしれません。 とはいえ、応答速度は平均5ms前後と液晶としては非常に優秀で、Nintendo Switch(初期型やLite)の液晶(平均17ms)と比べると、残像感の少なさは圧倒的です。

色の鮮やかさとコントラストの「Steam Deck OLED」

対するSteam Deckは、OLEDモデルで7.4インチの有機ELパネルを採用しています。 解像度は1280×800とAlly Xより低いですが、この解像度がAPUの負荷を軽減し、安定したフレームレートを維持するのに貢献しています。

OLEDパネルの最大の強みは、その画質です。 完璧な黒を表現できることによる圧倒的なコントラスト比、そしてHDR(ハイダイナミックレンジ)にも対応しており、対応ゲームでは息をのむような美しい映像体験が可能です。 色の鮮やかさも素晴らしく、Ally Xの液晶パネルが苦手とする「色の深み」で勝っています。 リフレッシュレートも最大90Hzに対応しており、従来の60HzだったLCDモデルと比べ、滑らかさも向上しています。

画質(特に発色やコントラスト)を最優先するならSteam Deck OLED、解像度の高さとリフレッシュレート(滑らかさ)を優先するならAlly X、という構図ですね。

バッテリーと持続時間

ハンドヘルド機にとって、バッテリーは命です。 ここでもAlly Xは大きなアドバンテージを持っています。

物理的な大容量「Ally X」

ROG Xbox Ally Xは、なんと80Whという大容量バッテリーを搭載しています。 これはSteam Deck OLEDモデルの50Whと比較して、1.6倍の容量です。

私が実際に「鳴潮」を高設定、フルHD解像度、ターボモード(最大35W)で連続プレイするテストを行ったところ、約118分(1時間58分)のバッテリー持続時間でした。 平均37.3Wという高負荷をかけ続けて約2時間持った計算です。 もし、Steam Deckと同じ15W程度の電力設定(パフォーマンスモードなど)で遊ぶなら、単純計算でも3時間半~4時間以上は持つことになり、Steam Deck OLEDモデル(公称3~12時間、実ゲームで1.5~3時間程度)と比較しても、より長時間のプレイが期待できます。

最適化と低解像度で粘る「Steam Deck」

Steam DeckもOLEDモデルになり、APUのプロセスルール改善やOLEDパネルの電力効率の良さから、バッテリー持ちは旧LCDモデル(40Wh)より改善しています。 また、SteamOSによる電力管理の最適化と、1280×800という低めの解像度が、バッテリー消費を抑えるのに貢献しています。 とはいえ、物理的な80Whという容量を持つAlly Xのスタミナには及ばない場面が多いでしょう。

操作性とデザイン

毎日手に触れる部分だからこそ、操作性は重要です。

Xbox準拠で洗練された「Ally X」

Ally Xは、その名の通り「Xboxワイヤレスコントローラー」のデザインに準拠しています。 ABXYボタンの配置、スティックの感触、トリガーの押し心地まで、Xboxユーザーなら違和感なく移行できる洗練されたデザインです。 本体の厚みやグリップの形状も人間工学に基づいて設計されており、私の手(平均的な大きさだと思います)には非常によく馴染みます。 重量は約712gと、Steam Deck OLED(約640g)より少し重いですが、グリップ感が良いためか、持った時のバランスは悪くありません。 背面に「M1」「M2」というマクロボタンが2つ搭載されており、ここにキーボードのショートカットなどを割り当てられるのも、Windows機として非常に便利です。

独自性と機能性の「Steam Deck」

Steam Deckは、左右に配置された2枚の「トラックパッド」が最大の特徴です。 これは、マウス操作が前提のゲーム(RTSや一部のシミュレーションゲームなど)を遊ぶ際に非常に役立ちます。 スティックでのマウス操作(視点移動)が苦手な方にとって、このトラックパッドは唯一無二の魅力となるでしょう。 グリップ感も良好ですが、本体サイズがAlly Xよりも一回り大きく、重量はOLEDモデルで軽くなったとはいえ、人によっては少し大きく重く感じるかもしれません。 ボタンやスティックの配置もオーソドックスで、ゲーム機としての操作性も高いレベルでまとまっています。

拡張性とインターフェース

ROG Xbox Ally Xは、拡張性でもSteam Deckを一歩リードしています。 両機ともmicroSDカードスロットを備えていますが、違いはUSBポートにあります。

Ally Xは、なんと最大40Gbpsの転送速度を誇る「USB4」ポートを1基搭載しています。 これは、外付けの高速SSDを接続してロード時間を内蔵SSD並みにしたり、ドッキングステーション経由で複数の機器を接続したりする際に大きな力を発揮します。 理論上はeGPU(外付けグラフィックボード)の接続も可能で、自宅ではデスクトップPCのように使う、といった夢も広がります。 さらに、もう1基USB-C 10Gbpsポートを備えているため、充電しながら他のUSB機器を使う、といった柔軟な運用が可能です。

Steam DeckのUSB-Cポートは3.2 Gen2(10Gbps)が1基のみです。 日常的な使用で困ることはありませんが、USB4の圧倒的な帯域幅と比べると、拡張性という面では見劣りしてしまいます。

OSとソフトウェア:最大の違い

これまでスペックを中心に比較してきましたが、この2台の最大の違いは、搭載されているOS(オペレーティングシステム)にあります。

自由と無限の可能性「Ally X (Windows 11)」

ROG Xbox Ally Xは、私たちが普段PCで使っているのと同じ「Windows 11」を搭載しています。 これは何を意味するかというと、「PCでできることは、基本的に何でもできる」ということです。

- Steam以外のゲームもOK: Epic Games Store、GOG、Ubisoft Connect、EA Appなど、あらゆるPCゲームランチャーがそのまま動作します。

- Xbox Game Passに完全対応: これが「Xbox」の名前を冠する最大の理由かもしれません。膨大なゲームが遊び放題になるGame Passを、ネイティブで完璧に楽しめます。

- MODの導入も自由自在: PCゲームの醍醐味であるMOD(改造データ)の導入も、PCと同じ手順で行えます。

- ゲーム以外の用途にも: ブラウザで動画を見たり、Officeソフトで作業したり、まさに「超小型Windows PC」として活躍します。

ASUSは、このWindows機をゲーム機ライクに使うための独自ソフト「Armoury Crate SE」を搭載しています。 ゲームの起動や本体設定(電力モードの切り替えなど)を簡単に行えるランチャーで、非常に便利です。 スリープからの復帰もWindows機としては高速で、ゲームを起動したままスリープさせ、翌日そこから再開する、といったスマホに近い使い方も可能になっています。

シンプルで最適化された「Steam Deck (SteamOS)」

Steam Deckは、Valveが開発した「SteamOS」を搭載しています。 これはLinuxをベースにしており、Steamのゲームを遊ぶことだけに特化して設計されています。

- ゲーム機ライクな手軽さ: 電源を入れれば、すぐにSteamのライライブラリが表示されます。複雑な設定は不要で、遊びたいゲームを選んで起動するだけです。

- 最適化されたスリープ/レジューム: スリープボタンを押せば瞬時にスリープし、再度押せば数秒でゲームに復帰できます。このシームレスな体験は、まさに携帯ゲーム機そのものです。

- 「Deck Verified」による互換性: Steam側で「Steam Deckで快適に遊べるか」を検証する「Deck Verified」という仕組みがあり、初心者でも安心してゲームを選べます。

ただし、Windowsではないことによる制約もあります。 Game Passは(クラウド版を除き)ネイティブでは動作しませんし、Epic Gamesなどの他社ランチャーのゲームを遊ぶには、一手間加える必要があります。 (※「Proton」という互換レイヤーのおかげで、多くのWindowsゲームが動作可能ですが、100%ではありません)

ASUS ROG Xbox Ally Xの優れている点(Steam Deck比)を深掘り

さて、ここからは読者の方が最も気になっているであろう「ROG Xbox Ally XがSteam Deckより優れている点」について、さらに詳しく掘り下げていきます。 一言で言えば、それは「圧倒的なパワー」と「Windowsによる汎用性」です。

圧倒的なパフォーマンス:Ryzen AI Z2 ExtremeとRadeon 890M

Ally Xの最大の武器は、その心臓部である「Ryzen AI Z2 Extreme」と「Radeon 890M」です。 Steam DeckのAPUも素晴らしいものですが、世代とスペックが違います。

ベンチマークで見る性能差

CPU性能を測る「Cinebench R23」のスコアを見てみましょう。 Ally X(ターボモード35W)は、マルチスレッド性能でデスクトップ向けの「Core i5 13400F」に迫るスコアを叩き出します。 Steam DeckのZen 2 CPUとは、比較にならないほどの差があります。 シングルスレッド性能も非常に高く、これがOSの操作やゲーム中のレスポンスの良さに直結しています。

GPU性能を測る「3DMark」のFireStrike(GPUスコア)では、Ally X(35W)は「GTX 1650」をも上回るスコアを記録しました。 Steam DeckのRDNA 2 GPUも健闘しますが、Ally XのRadeon 890M(1024コア)のパワーには及びません。

「ファイナルファンタジー14:黄金のレガシー」のベンチマーク(デスクトップ標準品質)では、Ally X(35W)は「快適」ラインを大きく超えるスコアを出します。 これは、CPUとGPU、そして高速なメモリ(LPDDR5X-8000)の全てが組み合わさった結果です。 Steam Deckで同じ設定を動かすのはかなり厳しいでしょう。

実ゲームでの快適性:「鳴潮」「原神」「モンハンワイルズ」

ベンチマークの数字だけでなく、実際のゲームプレイではどうでしょうか。

- 原神 (Genshin Impact): Ally Xは、フルHD(1080p)解像度、プリセット「高」設定で、平均67fps以上を維持できました。 「中」設定にすれば平均78fpsを超え、120Hzディスプレイの滑らかさを体感できます。 Steam Deckも解像度(800p)と設定を調整すれば快適に遊べますが、Ally Xはより高解像度・高画質で滑らかに遊べるパワーがあります。

- 鳴潮 (Wuthering Waves): リリースされたばかりの重たいゲームですが、Ally XはフルHD、パフォーマンス設定で平均50fps近くを維持します。 さらに、Radeonドライバの機能である「AFMF 2.1(フレーム挿入)」を有効にすると、体感上の滑らかさは2倍(90fps相当)近くまで向上します。 (※AFMFは入力遅延が少し増えるため、アクションがシビアなゲームには向きませんが、「鳴潮」のようなソロプレイ中心のRPGでは非常に有効です) Steam Deck(SteamOS)では、AFMFのようなドライバレベルでのフレーム挿入は利用できません。

- モンスターハンターワイルズ: これは非常に重たい次世代タイトルですが、Ally XでフルHD、最低設定、さらにアップスケーリング技術「FSR」をウルトラパフォーマンスに設定し、FSRの「フレーム生成」を有効にすることで、なんとか平均60fps(見た目上)に迫ることができました。 入力遅延は残るものの、「動かせる」というだけでも、Radeon 890Mのポテンシャルの高さが伺えます。 Steam DeckのAPUでこのゲームを動かすのは、解像度を大幅に下げたとしても、かなり困難であると予想されます。

このように、Ally Xのパフォーマンスは、Steam Deckよりも「ワンランク上」のゲーム体験、すなわち「より高い解像度」「より高い画質設定」「より高いフレームレート」を可能にします。

Windows 11搭載による無限の互換性

パフォーマンスと並ぶAlly Xの最大の強みが、OSにWindows 11を搭載していることです。

Steam DeckのSteamOSは素晴らしいものですが、「Steamのゲームを遊ぶ」ことに最適化されています。 一方、Ally Xは「PCゲーム全般を遊ぶ」ことができます。

特に「Xbox Game Pass」にネイティブ対応している点は決定的です。 月額料金で膨大な数のゲームが遊び放題になるGame Passは、今や多くのゲーマーにとって必須のサービスです。 Ally Xなら、Game PassのPCゲームをダウンロードして、最高のパフォーマンスで楽しむことができます。 (Steam DeckでGame Passを遊ぶには、現状ブラウザ経由の「Xbox Cloud Gaming」に限られ、画質や遅延の問題が伴います)

また、Epic Games Storeで毎週配布される無料ゲーム、GOGのDRMフリーゲーム、あるいは「原神」や「鳴潮」のように独自のランチャーを持つゲームも、PCと全く同じようにインストールして遊べます。 SteamOS(Linux)でこれらを動かすには、専門的な知識や設定が必要になる場合が多く、初心者にはハードルが高いのが実情です。

高速LPDDR5X-8000 24GBメモリの恩恵

24GBという大容量、そしてLPDDR5X-8000という超高速なメモリも、Ally Xの隠れた強みです。 最近のAAA級ゲームはメモリ消費量が大きく、16GBではギリギリになる場面も増えてきました。 Ally Xは24GB搭載しているため、内蔵GPUに8GBを割り当てたとしても、システム側で16GBを確保できます。 これにより、ゲームをしながらブラウザで攻略サイトを見たり、Discordで通話したりといった「ながら作業」も余裕でこなせます。 Steam Deckの16GB(GPUと共有)と比べ、将来的な安心感が違います。

高速USB4ポート搭載の拡張性

前述の通り、USB4ポートの搭載は大きなアドバンテージです。 40Gbpsという帯域幅は、Steam Deckの10Gbps(USB 3.2 Gen2)の4倍です。 これにより、ドッキングステーションを使った際のパフォーマンス低下が少なく、高速な外付けSSDもその性能をフルに発揮できます。 eGPUボックスを接続すれば、自宅では「RTX 4070」などのハイエンドGPUのパワーを使って、Ally X本体のディスプレイや外部モニターで4Kゲーミングを楽しむ…といった夢のような使い方も現実的になります。 これは、Steam Deckには真似できない、Ally Xならではの「可能性」です。

大容量80Whバッテリーによる持続時間の改善

80Whというバッテリー容量は、純粋に正義です。 Steam Deck OLEDの50Whも優秀ですが、物理的な容量差はいかんともしがたいものがあります。 Ally Xのターボモード(35W)で約2時間持つのに対し、Steam Deckで同等の負荷がかかるゲーム(例えば「サイバーパンク2077」など)を遊ぶと、1時間半程度でバッテリーが尽きてしまうことも珍しくありません。

もちろん、Ally Xもフルパワーで稼働させればバッテリーは急速に減りますが、電力設定をSteam Deckと同等の15W~17W(パフォーマンスモード)に制限すれば、Ally Xは3時間半~4時間以上のプレイが可能です。 同じ電力設定なら、バッテリー容量が大きい方が長く遊べる。 これは単純明快な事実であり、Ally Xの大きな優位点です。

高リフレッシュレート120Hzディスプレイ

Steam Deck OLEDが90Hzに進化したのも素晴らしいですが、Ally Xは120Hzに対応しています。 この30Hzの差は、体感できる人にはハッキリと分かる「滑らかさ」の違いを生み出します。 特に、VALORANTやApex Legendsのような競技性の高いFPSゲームでは、120Hz(120fps)の恩恵は絶大です。 Ally XのAPUパワーなら、これらの軽量なeSportsタイトルをフルHD・低~中設定で120fps張り付きで動作させることも十分可能です。 VRR(可変リフレッシュレート)と組み合わせることで、Steam Deckでは味わえない極上の滑らかさを体験できます。

Steam Deckの優れている点とROG Ally Xの弱点

ここまでAlly Xの優れた点を中心に解説してきましたが、もちろんSteam Deckにしかない魅力もありますし、Ally Xにも弱点はあります。 公平なレビューのために、そちらもしっかりと解説しますね。

Steam Deckの強み:最適化されたSteamOSとスリープ復帰

Steam Deckを触って一番感動するのは、その「ゲーム機としての完成度」です。 SteamOSは、ゲームを遊ぶためだけに作られています。 電源ONからゲームの起動までが非常にシームレスで、PC特有の「待たされる感」がありません。 特にスリープからの復帰は秀逸です。 ゲームの途中でスリープボタンを押せば瞬時にスリープし、もう一度押せば数秒でゲームの続きから再開できます。 この手軽さは、Windows機であるAlly Xが(かなり頑張ってはいますが)まだ追いつけていない領域です。 「PCの面倒なことはいいから、とにかく手軽にSteamのゲームがしたい」という方には、SteamOSは最高のパートナーになるでしょう。

Steam Deck独自のトラックパッド

Steam Deckの左右にあるトラックパッドは、慣れると非常に強力な武器になります。 マウスカーソルを多用するゲームや、そもそもコントローラーに対応していない古いPCゲームを遊ぶ際、Ally Xではスティックでカーソルを動かすしかありませんが、Steam Deckならこのトラックパッドで直感的に操作できます。 これはAlly Xにはない、Steam Deckだけの明確なハードウェア的優位点です。

Steam Deck OLEDモデルのディスプレイ品質

これはAlly Xの弱点とも重なる部分です。 Ally Xのディスプレイは120HzでVRR対応と素晴らしいスペックですが、パネル自体はIPS液晶です。 私が測定した限り、色の鮮やかさ(DCI P3カバー率)はOLEDに及びません。

対するSteam Deck OLEDモデルは、その名の通り有機ELパネルを採用しています。 HDRに対応し、発色、コントラスト比はAlly Xの液晶を凌駕します。 暗いシーンでの「黒の締まり」や、鮮やかな色彩表現は、一度体験すると戻れないほどの魅力があります。 ゲームの世界への没入感を何よりも重視するなら、Steam Deck OLEDのディスプレイは非常に魅力的です。

ROG Xbox Ally Xの弱点

情報ソース①の「まとめ」でも触れられていますが、私自身が使っていて感じるAlly Xの弱点も挙げておきます。

弱点①:ディスプレイの画質(OLED比)

先ほども触れましたが、約14万円という価格を考えると、OLEDパネルではなくIPS液晶である点は少し残念です。 発色が悪いわけでは決してなく、むしろ液晶としては高品質で応答速度も速いのですが、Steam Deck OLEDやハイエンドスマートフォンと見比べてしまうと、色の薄さや黒の浮きが気になってしまいます。 コストとの兼ね合いもあったと思いますが、次世代機ではぜひOLEDの採用を期待したいところです。

弱点②:Windows OSの煩雑さ

これは「自由度の高さ」と表裏一体の弱点です。 Ally XはWindows PCなので、時々Windows Updateが始まったり、ドライバの更新を求められたり、ゲームとは関係ない通知が飛んできたりします。 ASUSが「Armoury Crate SE」でうまくカバーしようとしていますが、それでも時折「PC」としての側面が顔を出し、ゲーム機の手軽さを損なうことがあります。 PCの操作に慣れていない方にとっては、少し戸惑う場面があるかもしれません。

弱点③:NPUの現状

Ally Xが搭載する「Ryzen AI Z2 Extreme」は、「NPU XDNA2」というAI処理専用のプロセッサも内蔵しています。 しかし、2025年10月の現状、このNPUを活用するキラーコンテンツはまだ登場していません。 将来的には、AIによる超解像技術(FSR 4?)や、AIによるフレーム生成のアシストなどで活躍する可能性を秘めていますが、現時点では「宝の持ち腐れ」感は否めません。

弱点④:ターボモード時の動作音

Ally Xは、ターボモード(35W)でフルパワーを出すと、冷却ファンの音がそれなりに大きくなります。 測定したところ、ゲームプレイ中でも37.5dBに達しました。 これは静かな部屋ではハッキリと聞こえるレベルです。 もちろん、パフォーマンスモード(17W)にすれば31.9dBと非常に静かになりますが、最高のパフォーマンスを求める際には、ある程度の動作音は許容する必要があります。

結局どちらを選ぶべき? シナリオ別おすすめガイド

ここまで両者の長所と短所を詳しく比較してきました。 どちらも素晴らしいマシンですが、その特性は大きく異なります。 最後に、私が考える「シナリオ別のおすすめ」をまとめてみますね。

ASUS ROG Xbox Ally Xがおすすめな人

- とにかく最高のパフォーマンスで遊びたい人: 現行のハンドヘルド機で最高のCPU・GPUパワーを求めるなら、Ally X(Z2 Extremeモデル)一択です。

- Xbox Game PassやEpic Gamesなど、Steam以外のゲームも遊びたい人: Windows 11を搭載するAlly Xなら、あらゆるPCゲームプラットフォームに完全対応しています。Game Passユーザーなら、これ以上ない選択肢です。

- より高い解像度(フルHD)や高リフレッシュレート(120Hz)を重視する人: Steam Deckの800p/90Hzでは満足できない、精細で滑らかな映像を求める方におすすめです。

- eGPU接続など、将来的な拡張性も欲しい人: USB4ポートを搭載するAlly Xは、ハンドヘルド機の枠を超えた「ポータブルPC」としての可能性を秘めています。

Steam Deck (OLED) がおすすめな人

- 「ゲーム機」としての手軽さ、シームレスな体験を最優先する人: 電源を入れてすぐにゲームの世界に没入できるSteamOSの体験は、何物にも代えがたい魅力があります。PCの面倒な設定はしたくない、という方に最適です。

- ディスプレイの画質(発色・コントラスト)を最重要視する人: OLEDパネルが映し出すHDR映像の美しさは、Ally Xの液晶では味わえません。ゲームへの没入感を高めたい方におすすめです。

- 持っているゲームライブラリがほぼSteamに集中している人: Steamライブラリとの親和性は当然ながらSteam Deckが最強です。

- トラックパッドでの操作が必要なゲームを遊びたい人: マウス操作が必須のゲームをハンドヘルドで遊びたいなら、トラックパッドを持つSteam Deckが有利です。

- 少しでも軽く、コストパフォーマンスを重視したい人: Ally Xより約70g軽量で、価格も(1TBモデル比較で)約4万円安価な点は、大きな魅力です。

まとめ

今回のレビューでは、ポータブルゲーミングPC市場を牽引する二つの巨人、「ASUS ROG Xbox Ally X」と「Steam Deck OLED」を徹底的に比較しました。

「ASUS ROG Xbox Ally X」は、Ryzen AI Z2 ExtremeとRadeon 890Mという現行最強クラスのAPUを搭載し、Windows 11の無限の汎用性を手に入れた「最強のポータブルWindows PC」です。 その圧倒的なパフォーマンスは、Steam Deckの一歩も二歩も先を行っており、Game Passを含むあらゆるPCゲームを、より高画質・高フレームレートで楽しみたいというパワーユーザーの要求に応えてくれます。 80Whの大容量バッテリーやUSB4ポートという拡張性も、その魅力をさらに高めています。

一方、「Steam Deck OLED」は、SteamOSによる最適化されたシームレスなゲーム体験と、OLEDパネルによる圧倒的な画質を持つ「最も完成された携帯ゲーム機」です。 Ally Xほどの絶対的なパワーはありませんが、Steamライブラリを手軽に、そして美しく楽しむという点においては、非常に高い満足度を提供してくれます。

私個人の感想としては、ASUS ROG Xbox Ally XのパフォーマンスとWindowsの自由度は、ゲーム評論家という仕事柄、非常に魅力的です。 様々なプラットフォームのゲームをテストしたり、AFMFのような最新技術を試したりできるのは大きな強みです。 ただ、惜しむらくはディスプレイの画質です。 このパフォーマンスでOLEDパネルが搭載されていたら…と夢見てしまいますね。

どちらのマシンも、私たちのゲームライフをベッドルームから、リビング、そして外出先へと大きく広げてくれる素晴らしいデバイスです。 あなたのプレイスタイルや、重視するポイント(パワーか、手軽さか、画質か)に合わせて、最適な一台を選んでみてくださいね。