ゲーム評論家の桐谷シンジです。今回も多く寄せられてる質問にお答えしていきます。

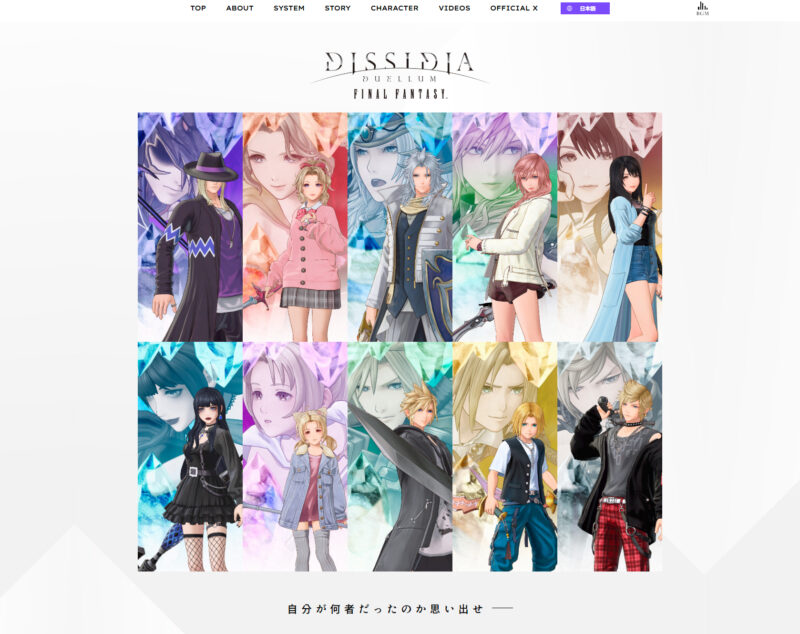

この記事を読んでいる方はDISSIDIA DUELUM FINAL FANTASYのティーザー動画をご覧になり、その新しい方向性やターゲット層について気になっていると思います。スタイリッシュな映像に心を奪われつつも、「これは本当にこれまでのファイナルファンタジーなのか?」という疑問を感じた方も少なくないでしょう。特に、従来のゲーマーとは異なる層にアプローチしようとしているのではないか、という意見も耳にします。

この記事を読み終える頃にはDISSIDIA DUELUM FINAL FANTASYがどのようなゲームを目指しているのか、そしてそれがあなたのゲームライフにどうフィットするのか、その疑問が解決しているはずです。

- DISSIDIA DUELUMのティーザー動画が示す革新性

- 従来のFFシリーズとの違いから探る新しいゲーム性

- DUELUMが狙うターゲット層の深層分析

- ファイナルファンタジーブランドの未来とDUELUMの役割

それでは解説していきます。

デュエルムの新たな幕開け:ティーザー動画から紐解くその本質

2025年10月14日、突如として公開された『DISSIDIA DUELUM FINAL FANTASY』のティーザー動画は、ゲーム業界に、そして何よりも長年のファイナルファンタジーファンに大きな衝撃を与えました。

私も公開直後に確認しましたが、その洗練された映像美と、これまでの「ディシディア」シリーズとは一線を画す雰囲気には、多くのゲーム評論家と同様に強い関心を抱きました。このティーザー動画は、単なる新作発表に留まらず、ファイナルファンタジーブランドの新たな方向性を示唆しているように感じられます。

ティーザー動画が示す革新性:美学とシンプルさの追求

このティーザー動画を初めて見た時、まず目を引いたのはその「オシャレ」という表現がまさにぴったりな映像センスでした。従来のファイナルファンタジーやディシディアシリーズが持つ、壮大な世界観やドラマチックな演出とは異なり、より洗練され、現代的なアートワークが前面に押し出されています。キャラクターデザインは過去作の面影を残しつつも、全体的にミニマリズムを意識したような印象を受け、背景やエフェクトも過剰な装飾を排し、シンプルながらも美しさを際立たせています。

この「シンプルさ」は、単に見た目の問題に留まらない可能性を秘めていると私は考えます。複雑なUIや膨大な情報量を排することで、ゲームの核となる部分、つまり「デュエルム」というタイトルが示唆する「対決」や「駆け引き」に特化した体験を提供する意図があるのではないでしょうか。映像全体から感じられるのは、ゲームとしての複雑さを排し、より直感的で、誰にでも受け入れやすい普遍的な魅力を追求している姿勢です。これは、ゲームをプレイする層の拡大を狙う上で非常に重要な要素と言えるでしょう。

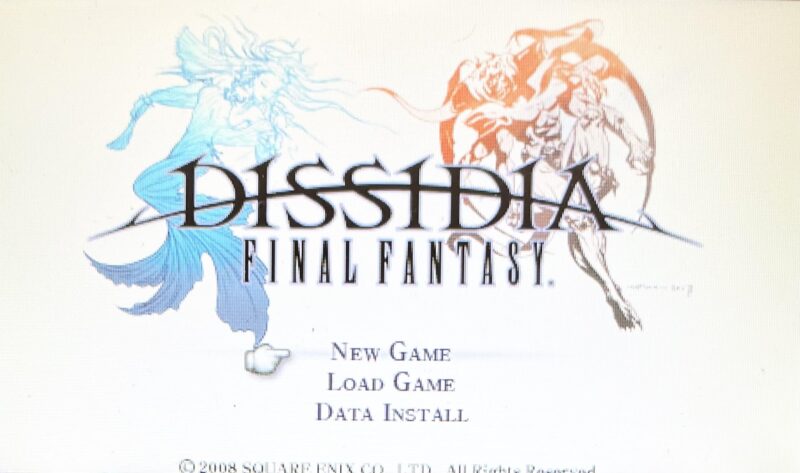

これまでのディシディアシリーズとの決別:進化か、それとも変革か

「ディシディア」シリーズといえば、ファイナルファンタジーの歴代キャラクターたちが一堂に会し、華麗なアクションで激闘を繰り広げる対戦アクションゲームとしての評価を確立しています。これまでのシリーズは、FFファンであれば誰もが知るキャラクターたちの夢の共演、そしてそのキャラクターごとの奥深いアクション性が大きな魅力でした。私もPSP版からアーケード、NTまで、各作品をやり込んできましたが、それぞれのキャラクターの特性を活かしたコンボや、ブレイブシステムを駆使した戦略的なバトルは、非常に熱中できるものでした。

しかし、『DISSIDIA DUELUM FINAL FANTASY』のティーザー動画からは、これまでのシリーズが持っていた「ゴリゴリの対戦アクション」というイメージとは異なる印象を受けます。もちろん、詳細なゲームシステムはまだ公開されていませんが、映像のトーンやキャラクターの動き、そして「デュエルム」という言葉の響きからは、よりカードゲーム的、あるいはボードゲーム的な戦略性と、RPG的なキャラクター育成要素が融合したような、新たなジャンルへの挑戦を感じずにはいられません。

これは、シリーズファンにとっては驚きであり、もしかしたら「本当にこれがディシディアなのか?」という戸惑いの声もあるかもしれません。しかし、ゲームの進化とは常に既存の枠組みを打ち破ることから生まれるものです。もしこの『DISSIDIA DUELUM FINAL FANTASY』が、これまでのシリーズの「核」を保ちつつ、新たなゲーム体験を提供できるのであれば、それは単なる「決別」ではなく、「未来への変革」と呼ぶにふさわしいでしょう。

シリーズファンが感じる「違和感」の正体:期待と不安の狭間

長年のファイナルファンタジー、そしてディシディアシリーズのファンであればあるほど、今回のティーザー動画に対しては複雑な感情を抱いているかもしれません。私自身も、多くのファンの方々と同じように、喜びと同時にいくつかの「違和感」を感じました。その正体は、やはり「これまでと違う」という点に集約されるのではないでしょうか。

従来のディシディアシリーズは、そのハードコアな対戦要素と、キャラクターへの深い愛着が原動力となっていました。特定のキャラクターを使いこなし、その奥義や技の連携を極めることに喜びを感じるゲーマーにとって、ティーザー動画が示唆する「シンプルさ」や「戦略性」は、一見すると物足りなさを感じさせるかもしれません。

これまでのディシディアシリーズの特徴

- 激しいアクションバトル: 複雑なコマンド入力とタイミングが要求されるリアルタイムアクション

- キャラクターごとの個性: 技のバリエーションや立ち回りの違いが顕著

- 奥深いブレイブシステム: 駆け引きの要素が強く、戦略性が高い

- シリーズキャラクターの夢の共演: ファンにとってはたまらないお祭り感

- コンボや立ち回りの研究: ハードコアゲーマー向けのやり込み要素

一方、『DISSIDIA DUELUM FINAL FANTASY』のティーザー動画からは、このような「激しさ」よりも「思考する楽しさ」や「コレクションする喜び」といった要素が強く感じられます。この「違和感」は、決してネガティブなものではなく、むしろ新たな可能性への期待と、慣れ親しんだものが変わっていくことへの不安が入り混じった、複雑な感情の表れと言えるでしょう。しかし、常に新しい挑戦を続けてきたファイナルファンタジーシリーズだからこそ、この「違和感」の先に、きっと新たな感動が待っていると私は信じています。

「オシャレ」というキーワードが意味するもの:ゲームデザインの新たなトレンド

ティーザー動画の印象を語る上で、「オシャレ」という言葉は外せません。この「オシャレさ」は、単にグラフィックが美しいという以上の意味を含んでいます。それは、現代のデジタルエンターテイメントにおけるゲームデザインの新たなトレンドを捉えようとする意図の表れではないでしょうか。

かつてのゲームは、その情報量の多さや複雑なシステムでゲーマーを惹きつけていました。しかし、スマートフォンの普及やカジュアルゲーム市場の拡大により、より直感的で、短時間でも楽しめるゲーム体験が求められるようになっています。『DISSIDIA DUELUM FINAL FANTASY』のティーザー動画が醸し出す「オシャレさ」は、このような現代的なニーズに応えようとする試みの一つと捉えられます。

現代のゲームデザインにおける「オシャレさ」の要素

- 洗練されたUI/UX: 直感的で分かりやすいインターフェース

- ミニマリズム: 無駄を省き、本質的な部分を際立たせるデザイン

- スムーズなアニメーション: 視覚的な快適さと没入感を向上

- スタイリッシュなアートワーク: 個性的で記憶に残るビジュアル

- 短いセッションでも楽しめる: 通勤中や休憩時間など、隙間時間にプレイ可能

このような「オシャレさ」は、特にライトユーザー層や、普段あまりゲームをプレイしない層にとって、ゲームへの敷居を大きく下げる効果があります。複雑なシステムや膨大なチュートリアルに抵抗を感じる人でも、美しい映像と直感的な操作性であれば、気軽にゲームの世界に足を踏み入れることができるでしょう。つまり、「オシャレ」というキーワードの裏には、従来のゲーマーだけでなく、より幅広い層にファイナルファンタジーの世界を届けたいという、開発陣の明確なメッセージが込められていると私は考えます。

ターゲット層徹底分析:『DISSIDIA DUELUM FINAL FANTASY』は誰に届けたいのか

ティーザー動画から感じ取れる新たな方向性から、次に考察すべきは『DISSIDIA DUELUM FINAL FANTASY』がどのようなプレイヤー層をターゲットにしているのか、という点です。これは、ゲームの成功を左右する非常に重要な要素であり、開発側の戦略が色濃く反映される部分でもあります。私自身の経験と分析から、考えられるターゲット層とそのアプローチについて深く掘り下げていきます。

従来のFFゲーマーへのアプローチ:新旧ファンの融合

「ディシディア」シリーズの大きな魅力の一つは、やはり歴代ファイナルファンタジーのキャラクターたちが集結することです。クラウド、ライトニング、ティファ、セフィロス、ジタン、スコール、ヤ・シュトラなど、彼らがどのような姿で、どのような役割で登場するのか、そしてどのようにバトルを繰り広げるのかは、既存のFFファンにとって最大の関心事と言えるでしょう。

『DISSIDIA DUELUM FINAL FANTASY』が従来のFFゲーマーを完全に切り捨てることは考えにくいです。むしろ、彼らの根強い支持はブランドの基盤であり、いかにして新しい要素を受け入れてもらうかが鍵となります。ティーザー動画では、キャラクターの姿は確認できるものの、具体的なゲームプレイは示されていませんでした。しかし、各キャラクターの持つ「らしさ」はしっかりと表現されており、ファンであれば「あのキャラクターだ!」とすぐに認識できるはずです。

従来のFFゲーマーが『DUELUM』に求めるもの(推測)

- 歴代キャラクターの活躍: お気に入りのキャラクターが、新たな舞台でどう輝くか

- FFの世界観の継承: シリーズ特有の物語性や雰囲気

- 戦略性と奥深さ: 単純なゲーム性では飽きてしまう

- やり込み要素: キャラクター育成やコレクション要素

- 懐かしさと新しさの融合: 過去作へのリスペクトと、新しい挑戦への期待

おそらく、『DISSIDIA DUELUM FINAL FANTASY』は、これらの要素を「新しい形」で提供しようとしているのではないでしょうか。例えば、バトルシステムはシンプルになっても、キャラクターごとのアビリティや必殺技の組み合わせで戦略の幅を広げたり、キャラクターの育成要素を深くすることで、やり込みのモチベーションを維持したりする工夫が施されているかもしれません。新旧ファンの融合を図るためには、新しいゲーム体験を提供しつつも、FFシリーズの「核」をしっかりと継承することが不可欠です。

新規層獲得への戦略:カジュアルゲーマーと非ゲーマーの取り込み

ティーザー動画の「オシャレ」な雰囲気や、従来のディシディアシリーズとは異なるテイストからは、明確に新規層の獲得を意識していることが伺えます。特に、普段あまりゲームをプレイしない層、いわゆる「非ゲーマー」や「カジュアルゲーマー」と呼ばれる層へのアプローチが強く感じられます。

スマートフォンゲームの市場が拡大し、ゲームがより身近なエンターテイメントとなった現代において、従来の複雑なコンシューマーゲームは、一部のコアゲーマーに特化したものとなりつつあります。しかし、ファイナルファンタジーという強大なブランド力を持つからこそ、その裾野を広げ、より多くの人々に楽しんでもらおうとするのは自然な流れでしょう。

『DISSIDIA DUELUM FINAL FANTASY』は、その直感的な操作性や、美しいビジュアルで、ゲームへの敷居を下げ、気軽にプレイできる体験を提供することで、新規層の獲得を目指していると考えられます。例えば、バトルは複雑なコマンド入力なしで進行し、戦略の組み立てがメインとなるようなシステムかもしれません。また、キャラクターの魅力を前面に押し出し、コレクション要素や育成要素を強化することで、キャラクターへの愛着を深め、継続的なプレイを促す可能性もあります。

これは、かつてのRPGがそうであったように、「物語を楽しむ」という側面だけでなく、「キャラクターと触れ合う」という側面を強調することで、新たな層にアピールしようとする戦略と言えるでしょう。

ソーシャルゲーム要素との親和性:現代のゲーム文化への適応

ティーザー動画の洗練されたデザインや、これまでのディシディアシリーズとの違いを考慮すると、『DISSIDIA DUELUM FINAL FANTASY』がソーシャルゲーム(スマートフォンゲーム)の要素を強く意識している可能性は非常に高いです。これは、現代のゲーム文化において、無視できない大きな潮流となっています。

ソーシャルゲームは、短時間で手軽に遊べる、キャラクターの収集・育成が楽しい、他のプレイヤーとの緩やかな繋がりがある、といった特徴を持っています。これらは、今回のティーザー動画から私が感じ取った「シンプルさ」「オシャレさ」「キャラクター性」といった要素と非常に高い親和性があります。

ソーシャルゲームで一般的に見られる要素(DUELUMへの推測)

| 要素 | DUELUMへの応用(推測) |

|---|---|

| キャラクター収集 | 歴代FFキャラクターを様々なバリエーションで収集 |

| キャラクター育成 | レベルアップ、アビリティ強化、装備品収集などでキャラクターを強化 |

| 短時間バトル | 1回のプレイ時間が短く、隙間時間に楽しめるバトルシステム |

| オート機能 | 一部のバトルや周回要素にオート機能搭載 |

| イベント開催 | 定期的な期間限定イベントでプレイヤーを飽きさせない |

| ランキング要素 | 他のプレイヤーとの腕前を競うPvP要素やランキング |

| 課金要素 | キャラクターやアイテムの入手、育成を加速する課金システム |

もし『DISSIDIA DUELUM FINAL FANTASY』がこれらのソーシャルゲーム要素を巧みに取り入れることができれば、より多くのプレイヤーにリーチし、長期的に愛されるタイトルとなる可能性を秘めています。特に、ファイナルファンタジーという強力なIP(知的財産)とソーシャルゲームのビジネスモデルが融合することで、既存のFFファンはもちろん、スマートフォンで気軽にゲームを楽しむ層にも大きなアピールとなるでしょう。

ファイナルファンタジーブランドの新たな挑戦:多様化する市場への対応

ファイナルファンタジーシリーズは、常にその時代ごとの最先端の技術と、革新的なゲームシステムを追求してきました。しかし、現代のゲーム市場はかつてないほど多様化しており、一つのジャンルやプレイスタイルに固執するだけでは、そのブランド力を維持し続けることは困難です。

『DISSIDIA DUELUM FINAL FANTASY』は、この多様化する市場へのファイナルファンタジーブランドの新たな挑戦と位置づけることができるでしょう。これまでのナンバリングタイトルがRPGとしての深遠な物語と体験を提供してきた一方で、スピンオフ作品は様々なジャンルでFFの世界を展開してきました。ディシディアシリーズもその一つですが、DUELUMはさらにその枠を広げようとしているように見えます。

これは、ファイナルファンタジーというブランドが、RPGというジャンルを超えて、より広範なエンターテイメントとして進化しようとしている証とも言えます。例えば、カードゲーム要素やボードゲーム要素を取り入れることで、RPGが苦手な層にもアプローチできるかもしれませんし、eスポーツのような競技性の高い要素を意識することで、新たなゲームコミュニティを生み出す可能性も秘めています。

ブランドの核となる「物語」「キャラクター」「世界観」を大切にしつつ、表現方法やゲームシステムを柔軟に変化させていくことは、長期的なブランド戦略において非常に重要です。DUELUMがその最前線に立つことで、ファイナルファンタジーブランドはさらなる高みを目指すことになるでしょう。

他タイトルとの比較から見えてくるデュエルムの立ち位置:競争激化の市場で生き残る術

『DISSIDIA DUELUM FINAL FANTASY』のターゲット層やゲーム性を考察する上で、他の人気タイトルとの比較は避けて通れません。特に、キャラクターコレクション要素や戦略性、そして「オシャレさ」を前面に押し出すゲームは、現代のゲーム市場に数多く存在します。DUELUMがその中でどのような立ち位置を確立しようとしているのか、いくつか例を挙げて見ていきましょう。

比較対象となる可能性のあるタイトルとその特徴

| タイトル例 | ジャンル(概ね) | 主な魅力 |

|---|---|---|

| 『原神』 | オープンワールドRPG/アクション | 美しいグラフィック、広大な世界探索、魅力的なキャラクター収集 |

| 『崩壊:スターレイル』 | スペースファンタジーRPG/ターン制 | 練り込まれたストーリー、戦略的なターン制バトル、キャラクター収集 |

| 『FINAL FANTASY VII EVER CRISIS』 | コマンドRPG/コレクション | FFVIIの世界観を再構築、キャラクター育成、手軽なバトル |

| 『Shadowverse』 | デジタルカードゲーム | 奥深い戦略性、美麗なイラスト、対人戦の興奮 |

これらのタイトルと比較すると、『DISSIDIA DUELUM FINAL FANTASY』は、既存のFFのキャラクター資産を活かしつつ、「対戦」という要素を軸に、より洗練されたビジュアルと、手軽ながらも奥深い戦略性を提供しようとしていると考えられます。従来のディシディアがアクション性に特化していたのに対し、DUELUMは戦略性に重きを置くことで、異なる層へのアプローチを図る可能性があります。

また、各社の人気ソーシャルゲームは、キャラクターの魅力的なデザインや、そのキャラクターを巡る物語の深掘りにも力を入れています。『DISSIDIA DUELUM FINAL FANTASY』も、歴代FFキャラクターたちの新たな側面を描き出すことで、ファンを惹きつけ、競争の激しい市場で独自の地位を築こうとするでしょう。単なるキャラクターゲームに終わらず、ゲームシステム自体に革新性を持たせることが、DUELUMの生き残る術となるはずです。

カジュアル層を惹きつける要素:手軽さと奥深さの共存

『DISSIDIA DUELUM FINAL FANTASY』が新規層、特にカジュアル層を強く意識していることは明らかです。しかし、ただ「簡単」なだけでは、すぐに飽きられてしまいます。カジュアル層を継続的に惹きつけるためには、「手軽さ」と「奥深さ」の絶妙なバランスが不可欠です。

ティーザー動画の「オシャレ」な雰囲気は、まず視覚的に興味を引くための入り口となるでしょう。そして、ゲームシステム自体が、複雑な操作を要求せず、直感的に楽しめるものであることが重要です。例えば、カードを出すだけでキャラクターが自動で行動する、あるいはシンプルなコマンド選択で戦略が完結する、といった形が考えられます。これにより、普段ゲームをしない人でも、「これなら自分にもできそう」と感じてもらいやすくなります。

一方で、「奥深さ」は、ゲームを継続するモチベーションに繋がります。キャラクターの組み合わせによるシナジー、アビリティの強化、特定の条件を満たすことで発動する強力なスキルなど、シンプルに見えても、その裏には戦略的な要素が隠されているべきです。また、キャラクターごとに異なる背景ストーリーや、キャラクター同士の特別な掛け合いなども、キャラクターへの愛着を深め、ゲーム体験を豊かにするでしょう。

『DISSIDIA DUELUM FINAL FANTASY』は、この「手軽に始められるが、やり込むほどに深みが増す」というカジュアルゲームの黄金律を追求していると推測できます。これにより、まずは広い層にリーチし、そこから徐々にゲームの魅力にハマっていくプレイヤーを増やすことが狙いなのではないでしょうか。

eスポーツシーンへの可能性:新たな競技性への挑戦

従来の「ディシディア」シリーズは、そのアクション性の高さから、一部ではeスポーツとしての可能性も議論されてきました。しかし、『DISSIDIA DUELUM FINAL FANTASY』のティーザー動画が示唆する「戦略性」や「ボードゲーム的要素」は、これまでとは異なる形でeスポーツシーンに参入する可能性を秘めていると私は見ています。

アクションゲームのような反射神経や操作精度が求められるeスポーツとは異なり、カードゲームやストラテジーゲームのような「頭脳戦」を主軸としたeスポーツも盛んです。例えば、『ハースストーン』や『シャドウバース』のようなデジタルカードゲームは、深い戦略性と心理戦が競技としての魅力を生み出しています。

もし『DISSIDIA DUELUM FINAL FANTASY』が、キャラクターの組み合わせやアビリティの選択、そしてバトルの展開を予測する能力が勝敗を分けるようなシステムであれば、それはまさに新たなeスポーツとしてのポテンシャルを秘めていると言えるでしょう。歴代FFキャラクターという強力なIPは、観戦者にとっても非常に魅力的であり、既存のeスポーツファンだけでなく、FFファンをeスポーツシーンに呼び込む起爆剤となる可能性もあります。

eスポーツとして成功するための要素(推測)

- 明確な勝敗条件: 誰が見ても分かりやすい勝利条件

- 戦略の多様性: 複数の戦略が存在し、環境が変化する面白さ

- キャラクターバランス: 強すぎるキャラクターや弱すぎるキャラクターがいない公正なバランス

- 観戦の面白さ: プレイヤーの思考や判断が伝わるような演出

- コミュニティ形成: プレイヤーやファンが交流できる場

- 大会運営のしやすさ: 安定したゲーム環境と、円滑な大会進行

『DISSIDIA DUELUM FINAL FANTASY』が、単なるカジュアルゲームに留まらず、これらの要素を意識して開発されているのであれば、将来的にはeスポーツの新たな顔となることも夢ではないでしょう。これは、ゲームの寿命を延ばし、長期的なプレイヤーコミュニティを形成する上でも非常に重要な戦略となります。

デュエルムが目指す未来のゲーミング体験:メタバース時代への適応

『DISSIDIA DUELUM FINAL FANTASY』のティーザー動画からは、単なるゲームの枠を超えた、未来のゲーミング体験を模索している開発陣の意図も感じ取れます。特に、その「オシャレ」で洗練されたビジュアルは、近年のメタバースや仮想空間といった概念との親和性も高いのではないでしょうか。

メタバースが提唱する「仮想空間での交流」や「アバターを通じた自己表現」といった要素は、キャラクターゲームとの相性が非常に良いです。もし『DISSIDIA DUELUM FINAL FANTASY』が、単なる対戦ゲームに留まらず、プレイヤーがアバターとしてFFキャラクターになりきり、仮想空間で他のプレイヤーと交流したり、特別なイベントに参加したりできるような、ソーシャル要素を強く持っているのであれば、それはまさに未来のゲーミング体験を提供しようとしていると言えるでしょう。

例えば、プレイヤーは自分の好きなFFキャラクターのアバターをカスタマイズし、ゲーム内のロビーで他のプレイヤーと交流したり、特別なアイテムを交換したりすることができます。また、ゲーム内には歴代FFシリーズの世界観を再現した仮想空間が用意されており、そこでキャラクターとの触れ合いや、新たな物語の体験ができるかもしれません。

このようなメタバース的なアプローチは、ゲームを単なる「消費」から「体験」へと昇華させ、プレイヤーのエンゲージメントを深くする効果があります。特に、ファイナルファンタジーという強力な世界観を持つブランドであれば、その仮想空間は多くのファンにとって魅力的な場所となるはずです。

『DISSIDIA DUELUM FINAL FANTASY』が目指すのは、単なる新しいディシディアではなく、ファイナルファンタジーという巨大なIPを核に、現代のテクノロジーとゲーム文化が融合した、新たなエンターテイメント体験の創造なのではないでしょうか。その一端を垣間見せるティーザー動画は、その壮大なビジョンの一歩に過ぎないのかもしれません。

まとめ

2025年10月14日に公開された『DISSIDIA DUELUM FINAL FANTASY』のティーザー動画は、長年のファイナルファンタジーファンだけでなく、ゲーム業界全体に大きな期待と好奇心をもたらしました。その「オシャレ」で洗練されたビジュアルは、従来の「ディシディア」シリーズが持つハードコアな対戦アクションとは一線を画し、より幅広い層へのアプローチを予感させます。

この記事では、ゲーム評論家の視点から、このティーザー動画が示す革新性、これまでのシリーズとの違い、そしてDUELUMが狙うターゲット層について深く掘り下げてきました。従来のFFゲーマーへの配慮はもちろんのこと、カジュアルゲーマーや非ゲーマーといった新規層の獲得、さらにはソーシャルゲームの要素やeスポーツへの可能性、そして未来のゲーミング体験としてのメタバース的なアプローチまで、多角的に分析してきました。

『DISSIDIA DUELUM FINAL FANTASY』は、ファイナルファンタジーブランドが、変化する現代のゲーム市場において、いかにしてその魅力を伝え、進化していくかを問う、大きな挑戦であると言えるでしょう。この作品が、どのようなゲーム体験を私たちにもたらしてくれるのか、続報を楽しみに待ちたいと思います。