ゲーム評論家の桐谷シンジです。 今回も多く寄せられてる質問にお答えしていきます。

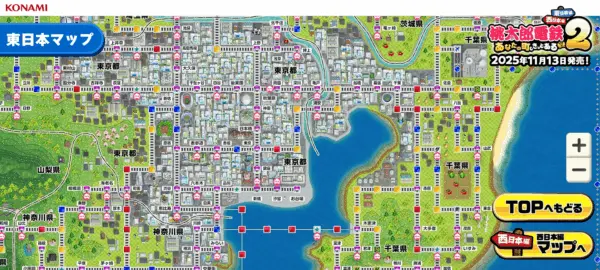

この記事を読んでいる方は、2025年11月13日に発売される桃太郎電鉄シリーズ最新作「桃太郎電鉄2 ~あなたの町も きっとある~ Nintendo Switch 2 Edition 東日本編+西日本編」について、特に東日本編と西日本編で何が違うのか、どちらを買うべきか気になっていると思います。

私ももちろん予約済みで、公開されている情報はすべてチェックし、過去作も数千時間とやり込んできました。 そんな私が、現時点で判明している情報を基に、両者の違いを徹底的に分析・解説していきます。

この記事を読み終える頃には、あなたがどちらの桃鉄2を選ぶべきか、その疑問が解決しているはずです。

- マップと物件駅が東日本と西日本で完全に分離

- 編ごとに異なる限定ゲストボンビーの登場

- それぞれの地域に特化した新イベントや名産怪獣

- 戦略を根底から変える新カードとバランス調整

それでは解説していきます。

桃太郎電鉄2の基本情報と今作ならではの特徴

まずは、最新作「桃太郎電鉄2」がどのようなゲームなのか、基本的な情報と前作からの大きな変更点についておさらいしておきましょう。 すでに情報を追っている方も、新たな発見があるかもしれません。

発売日と対応機種

『桃太郎電鉄2 ~あなたの町も きっとある~ Nintendo Switch 2 Edition 東日本編+西日本編』の発売日は**2025年11月13日(木)**です。 対応機種は、その名の通り「Nintendo Switch 2」となります。 次世代機で表現される新しい桃鉄の世界がどのようなものになるのか、今から期待が高まりますね。

今作の最大の特徴「東日本編」と「西日本編」

今作における最大の特徴は、何と言ってもゲームの舞台が「東日本編」と「西日本編」の2本に分かれていることです。 これはシリーズ初の試みであり、プレイヤーはどちらか一方、あるいは両方のソフトを購入してプレイすることになります。

これまでのシリーズでは、日本全国が一つのマップに収められていましたが、今作ではそれぞれの地域に特化した、より詳細で広大なマップが用意されています。 これにより、今まで以上に自分の地元や愛着のある地域がクローズアップされ、「あなたの町も きっとある」というサブタイトルを実感できる作りになっています。

単純にマップが半分になったわけではなく、それぞれの編が一本のゲームとして成立するボリュームを持っているのがポイントです。

マップの広さと物件駅数の大幅増加

東日本編、西日本編ともに、マップの広さは過去最大級です。 先行プレイの情報からも、これまでのシリーズでは省略されていたような都市や町が数多く物件駅として登場することが判明しています。 総物件駅数は、前作『桃太郎電鉄 〜昭和 平成 令和も定番!〜』(以下、令和版)から大幅に増加し、約1,000駅にも及ぶとされています。

これにより、独占できる都市が増え、戦略の幅が大きく広がることが予想されます。 特に、これまで馴染みの薄かった地域にも新たな発見があり、日本の地理を学びながら楽しめるという桃鉄ならではの魅力がさらに強化されています。

【徹底比較】桃太郎電鉄2 東日本編と西日本編の主な違い

では、具体的に東日本編と西日本編では何が違うのでしょうか。 現時点で判明している情報を基に、5つの大きな違いを解説していきます。

違い①:プレイできるマップエリア

最も分かりやすい違いは、ゲームの舞台となるマップエリアです。 日本の中心あたり、おおよそ中部地方を境にしてマップが分かれているようです。

- 東日本編: 北海道、東北、関東、甲信越、東海(一部)

- 西日本編: 東海(一部)、北陸、近畿、中国、四国、九州、沖縄

どちらの編にも、これまで以上に詳細な路線網が描かれています。 例えば東日本編では、首都圏の複雑な路線や、東北の美しい海岸線が再現され、西日本編では、瀬戸内海の島々や九州の隅々まで旅することができます。 自分の出身地や好きな地域がある方にとっては、どちらを選ぶかの大きな決め手となるでしょう。

違い②:編限定のゲストボンビーが登場

今作の目玉の一つが、各編に限定で登場する「ゲストボンビー」の存在です。 貧乏神が変身する特殊なボンビーで、キングボンビーとはまた違った悪行でプレイヤーを苦しめます。

- 東日本編限定: 爆裂ボンビー、パーセントボンビー

- 西日本編限定: デビルボンビー、マイナースボンビー

これらのゲストボンビーは、それぞれの編のゲーム性に大きな影響を与えます。 例えば、カード戦略が重要になる東日本編ではカードを爆破する「爆裂ボンビー」、物件収益のインフレが予想される西日本編では収益をマイナスにする「パーセントボンビー」といったように、それぞれの特徴に合わせた能力を持っているのが興味深い点です。 詳細は後ほど詳しく解説します。

違い③:地域に根差したイベントと歴史ヒーロー

それぞれの編に登場するイベントや、味方になってくれる歴史ヒーローも異なります。 東日本編であれば、関東の偉人「太田道灌」や東北ゆかりの文豪「宮沢賢治」に関するイベントが確認されています。 一方、西日本編では、瀬戸内海の「村上水軍」を味方にすることが海底マップへ行くための鍵となるなど、その地域ならではの歴史や文化に基づいたイベントが満載です。

これにより、どちらの編をプレイするかで全く異なるゲーム体験ができます。 歴史ヒーローの能力も地域性が反映されたものになる可能性が高く、どのヒーローを味方にするかが勝利への重要な要素となりそうです。

違い④:登場する名産怪獣

桃鉄シリーズでおなじみの「名産怪獣」も、各編で異なる怪獣が登場することが予想されます。 現時点では、東日本編で軽井沢に「ひよっち」が復活することが確認されています。 過去作では夏の間プレイヤーの行動を停止させる厄介な存在でしたが、今作ではどのような効果になっているのか注目です。

西日本編でも、その地域にちなんだユニークな名産怪獣が登場することは間違いないでしょう。 味方につければ心強いですが、敵に回すと厄介な彼らの存在も、ゲームの展開を大きく左右します。

違い⑤:戦略の要となるカード売り場のラインナップ

カード売り場のラインナップも、東西で異なってくる可能性があります。 特に、強力なカードが売られている「すごいカード売り場」の位置や品揃えは、ゲームの戦略に直結します。 先行プレイの情報では、和歌山県の「三段壁」に「君がすべて」カードが売られているのが確認されており、これは西日本編の大きな特徴となりそうです。

東日本編でも、おそらくどこかに強力なカード売り場が用意されているはずです。 行きにくい場所ほど強力なカードが眠っているのが桃鉄の常。 マップの隅々まで探索する価値がありそうです。

違いを一覧表で比較

| 比較項目 | 東日本編 | 西日本編 |

|---|---|---|

| マップエリア | 北海道、東北、関東、甲信越など | 近畿、中国、四国、九州、沖縄など |

| 限定ゲストボンビー | 爆裂ボンビー、パーセントボンビー | デビルボンビー、マイナースボンビー |

| 歴史ヒーロー(例) | 太田道灌、野口英世 | 村上水軍など |

| 名産怪獣(例) | ひよっち(軽井沢) | 不明(地域にちなんだ怪獣が登場予想) |

| 注目イベント(例) | 宮沢賢治クイズ、日光東照宮クイズ | 海底マップ探索 |

| 判明している強力カード | 不明 | 君がすべてカード(和歌山) |

西日本編の注目ポイントと特徴

ここからは、各編のより詳細な特徴と注目すべき新要素を掘り下げていきます。 まずは西日本編から見ていきましょう。 西日本編は、シリーズ経験者も唸るような、凶悪な新ボンビーとダイナミックなマップが特徴です。

西日本編限定ゲストボンビー「デビルボンビー」の恐怖

西日本編に登場する一体目のゲストボンビーは「デビルボンビー」。 過去作にも登場したことがあるため、ベテランプレイヤーには懐かしくも恐ろしい存在でしょう。 その悪行は、取り憑いたプレイヤーのカード欄を「デビル系カード」で埋め尽くすというもの。

デビル系カードは、持っているだけで毎ターンお金が減ったり、他のプレイヤーにお金を渡してしまったりと、ロクなことがありません。 しかも、今作のデビルボンビーは一度に複数枚のデビル系カードを押し付けてくるため、あっという間に手持ちカードが機能不全に陥ります。 対策カードである「おはらいカード」が今作では存在しない可能性が示唆されており、もし本当ならデビルボンビーの脅威は過去作以上になるでしょう。 「シュレッダーカード」などで地道に処分するか、カードバンクに駆け込む、あるいは他プレイヤーになすりつけるしかありません。

西日本編限定ゲストボンビー「マイナースボンビー」の絶望

西日本編のもう一体のゲストボンビーが、完全新規の「マイナースボンビー」です。 その能力は、まさに悪夢。 取り憑くとまず、数ターンの間カード使用不可&持ち金をゼロにするという強烈なコンボを仕掛けてきます。

そして、その直後にルーレットが回り、止まったマスに対応する種類のマス全てを「マイナス10倍駅」に変えてしまうのです。 例えば「プラス駅」で止まれば、マップ上の全てのプラス駅が、止まると多額の損害を被る凶悪なマスに変化します。 対象には物件駅やカード売り場駅、ヘリポート駅まで含まれるというのだからたまりません。 カードも使えず、お金もない状態で、このマイナス駅だらけのマップを移動しなければならない絶望感は計り知れません。 しかも、マイナースボンビーがいる限り毎ターンこのルーレットは続き、マップはどんどん赤く染まっていきます。 まさに、盤面を破壊し尽くす最悪のボンビーと言えるでしょう。

マイナースボンビーへの対策は?

対策としては、事前に「ヘッチャラカード」を使っていればマイナス駅の効果を無効化できます。 また、封印が解けた後に「イエローカード」を使えば、マイナス駅を上書きしてカードマスに変えることも可能かもしれません。 しかし、これらはあくまで対症療法。 根本的な解決策は、一刻も早く他のプレイヤーになすりつけること以外にないでしょう。

西日本編のマップと注目駅(海底マップなど)

西日本編のマップで最も注目されているのが「海底マップ」の存在です。 先行プレイの情報によると、鳴門海峡にある「海底トンネル駅」から潜水艦に乗ることで行けるようですが、そのためには「因島」の物件を独占し、「村上水軍」を味方にしている必要があるとのこと。 特定のプレイヤーしか入れない特殊なエリアであり、おそらく強力なカードが手に入ったり、高収益な物件があったりするのでしょう。

キングボンビーが潜水艦で追いかけてくる姿も確認されており、海底での鬼ごっこは熾烈を極めそうです。 他にも、令和版で最強物件の一つだった長崎の「カステラランド」が健在であることや、山口の「フリース製造工場」が大幅に値上がりしているなど、物件のインフレ傾向が見られます。

西日本編の戦略:インフレ経済をどう乗りこなすか

西日本編は、全体的に物件価格や収益率が高めに設定されているようです。 数千万円で独占でき、収益が億を超える物件駅も多数存在します。 これは、ゲーム序盤からダイナミックにお金が動くことを意味しており、スピーディーな展開が好きなプレイヤーにはたまらないでしょう。

一方で、デビルボンビーやマイナースボンビーによる資産への直接攻撃が激しいため、稼いだお金をいかに守り、効率よく物件に変えていくかが重要になります。 高額物件を一つ持つよりも、複数の物件駅を独占してリスクを分散させる戦略が有効かもしれません。 海底マップというアドバンテージを誰が握るかも、勝敗を分ける大きなポイントになりそうです。

東日本編の注目ポイントと特徴

続いて、東日本編の注目ポイントと特徴を見ていきましょう。 東日本編は、移動やカードの使い方に常に緊張感が伴う、戦略性の高いゲーム展開が魅力となりそうです。

東日本編限定ゲストボンビー「爆裂ボンビー」の緊張感

東日本編に登場する一体目のゲストボンビーは「爆裂ボンビー」。 こちらも過去作からの復活組です。 ガスマスクをつけた特徴的な見た目で、取り憑いたプレイヤーの頭上に爆弾のカウントダウンを開始します。

プレイヤーが指定されたマス数(過去作では9マス)を移動すると大爆発。 手持ちのカードが全て燃やされ、さらに多額の修理費を請求されます。 最悪なのは、この爆発が周囲のプレイヤーも巻き込むこと。 爆裂ボンビーを連れているプレイヤーが近くにいるだけで、常に爆発の恐怖に怯えなければなりません。 ぶっ飛び系カードで移動したマスもカウントされるため、うっかり長距離を移動して自爆、なんて悲劇も起こりえます。 爆発させずになすりつければカウントはリセットされるため、いかにして他人に押し付けるか、スリリングな駆け引きが楽しめます。

東日本編限定ゲストボンビー「パーセントボンビー」の経営破綻リスク

東日本編のもう一体のゲストボンビーが、新規登場の「パーセントボンビー」です。 一見すると紳士的な見た目ですが、その悪行は経営者にとって最も恐ろしいもの。 取り憑いたプレイヤーが所有する物件の中から一つを選び、その収益率を次の決算までマイナスにしてしまうのです。

例えば、収益率50%の物件が-100%にされた場合、本来もらえるはずだった収益の倍額を失うことになります。 ゲームが後半に進み、数千億円規模の高額物件を所有している状態でこの悪行を受けると、一撃でキングボンビー以上の損害を被る可能性すらあります。 対策としては、高額物件を売却して被害を最小限に抑えるか、多数の安価な物件を所有して、高額物件が狙われる確率を下げるか、といった判断が迫られます。 まさに、資産運用とリスク管理の腕が試されるボンビーと言えるでしょう。

東日本編のマップと注目駅(雪マスなど)

東日本編のマップでは、北海道や東北エリアに「雪マス」という新しいマスが登場します。 これを踏むことで、ラッセル車が登場するイベントなど、雪国ならではのイベントが発生するようです。 また、令和版で強力なカード売り場だった岩見沢が物件駅に変わっていたり、ダビングカードが購入できた聖地・佐多が弱体化していたりと、カード戦略に大きな影響を与える変更点が見られます。

関東エリアでは、首都圏の駅が非常に密集しており、行き止まりも多いため、貧乏神のなすりつけ合いが激化するでしょう。 中部エリアでは、名産怪獣「ひよっち」が復活し、夏の間の行動を制限してくる可能性があります。 全体的に、移動の自由度が制限される場面が多く、計画的なカード使用が求められそうです。

東日本編の戦略:計画的なカード運用が勝利の鍵

東日本編は、爆裂ボンビーやパーセントボンビーの存在により、常にリスクを意識した立ち回りが求められます。 爆裂ボンビーがついたら、長距離移動カードの使用は慎重にならざるを得ません。 パーセントボンビーの脅威を考えると、高額物件への集中投資はハイリスク・ハイリターンな戦略となります。

また、ダビング戦法が使いにくくなったことで、一枚一枚のカードの価値が相対的に上がっています。 どのタイミングで、どのカードを使うか。 その判断が、これまで以上に勝敗を分けることになるでしょう。 移動妨害系のカードや、相手の物件を奪うカードの重要性が増すかもしれません。 じっくりと考えながら、一手一手を大切にプレイしたい戦略家タイプのプレイヤーに向いていると言えます。

共通の新要素と変更点

東日本編、西日本編それぞれに独自の特徴がありますが、もちろんシリーズとしての進化を示す共通の新要素や変更点も数多く存在します。

貧乏神の悪行がルーレット形式に

今作では、通常時の貧乏神の悪行がルーレットで決まる形式に変更されました。 「うんざり」「運用」など、ユニークな名前の悪行が並んでおり、中には「特製レイカードを8枚買ってきた」というような、プレイヤーにとってプラスになる(?)結果もあるようです。 これにより、貧乏神がついていても一喜一憂できる場面が増え、ゲームの展開がより読みにくく、面白くなっています。

キングボンビーもパワーアップ!海にも出現

シリーズの象徴であるキングボンビーも、もちろん健在です。 今作では、西日本編の海底マップにまで潜水艦に乗って追いかけてくることが判明しており、その執念深さには磨きがかかっています。 また、先行プレイではキングボンビーの悪行「キングみらいくじ」を1/2の確率で回避できるシーンが確認されました。 絶望的な状況でも、僅かな希望が残されているのは嬉しい変更点かもしれません。

戦略を揺るがす強力な新カードたち

『桃太郎電鉄2』では、復刻カード・新規カードともに種類が大幅に増えています。 特に注目なのが、以下の新規カードです。

- 親のソウドリカード: サイコロを2つ振り、合計が10以上なら他の全プレイヤーの持ち金を全て奪うというとんでもない効果。しかも使用後に再行動が可能。

- クナイカード: 他のプレイヤー1人を自分の近くに引き寄せるカード。キングボンビーをなすりつけるのに最適で、こちらも使用後に再行動できます。

これらのカードはゲームの展開を一発でひっくり返す力を持っており、いつ、誰が使うのか、常に警戒が必要です。

人気戦術「ダビング」の弱体化とおはらいカードの不在

令和版で猛威を振るった、佐多駅で「ダビングカード」を大量購入し、強力なカードを無限に増やす戦法は、今作では使いにくくなりました。 佐多駅のカード売り場のラインナップが変更され、ダビングカードが購入できなくなっています。 また、前述の通り「おはらいカード」が現時点のカードリストに存在しないため、デビル系カードやキングボンビーの悪行への対処法を考え直す必要があります。

物件価格と収益率のインフレ傾向

これは特に西日本編で顕著ですが、東日本編も含め、全体的に物件の価格と収益率がインフレ傾向にあります。 これにより、決算で動く金額が大きくなり、ゲーム展開がよりダイナミックになっています。 序盤からでも高収益を狙えるため、初心者でも大逆転のチャンスが生まれやすくなっていると言えるでしょう。

UI/UXの改善でプレイがより快適に

細かい点ですが、プレイヤーが快適に遊べるような改善も随所に見られます。 例えば、「星飛びカード」などを使う際に、飛び先のカード売り場のラインナップや物件の状況が事前に確認できるようになったり、サイコロを振った後に行ける範囲の駅にズームアップできる機能が追加されたりしています。 マップが広大になった分、こうした配慮は非常にありがたいですね。

どっちを買うべき?東日本編と西日本編のおすすめプレイヤー

ここまで両者の違いと共通点を解説してきましたが、最終的に「自分はどちらを買うべきか?」と悩んでいる方も多いでしょう。 あくまで私個人の見解ですが、それぞれの編がどんなプレイヤーにおすすめかをまとめてみました。

西日本編がおすすめな人

- 派手な展開や大逆転劇が好き

- シリーズ経験者で、手応えのあるプレイをしたい

- 資産を奪い合う、攻撃的なプレイが得意

- 近畿、中国、四国、九州地方にゆかりがある

西日本編は、物件収益のインフレと凶悪なゲストボンビーにより、資産が激しく変動するダイナミックな展開が魅力です。 一発逆転の可能性も高いですが、一瞬で資産を失うリスクも常に付きまといます。 刺激的な桃鉄を楽しみたい方、自分の戦略で荒波を乗りこなす自信がある方におすすめです。

東日本編がおすすめな人

- じっくり考えて戦略を練るのが好き

- カードを使った駆け引きや妨害工作が得意

- 計画的にコツコツ資産を増やす堅実なプレイをしたい

- 北海道、東北、関東地方にゆかりがある

東日本編は、爆裂ボンビーやパーセントボンビーといった、プレイヤーの行動や判断に直接的にリスクを突きつけてくるボンビーが特徴です。 派手さよりも、状況に応じた的確なカード選択やリスク管理が求められる、戦略性の高いゲームと言えるでしょう。 将棋や囲碁のように、先を読みながらプレイするのが好きな方におすすめです。

結論:両方遊ぶのが桃鉄ファンとしての最適解

もちろん、これはあくまで一つの指針です。 最終的には、自分の好きな地域や、戦ってみたいゲストボンビーで選ぶのが一番でしょう。

そして、桃鉄を愛する一人のファンとして言わせていただければ、結論は「両方買う」のが最適解です。 それぞれが独立した一本のゲームとして成立するほどのボリュームと、全く異なるゲーム体験が待っているのですから、片方だけではもったいない。 まずは自分の好きな方からプレイし、その魅力にハマったら、もう片方の世界にも足を踏み入れてみてはいかがでしょうか。

まとめ

今回は、2025年11月13日に発売されるシリーズ最新作『桃太郎電鉄2』の東日本編と西日本編の違いについて、徹底的に解説しました。

- マップ、ゲストボンビー、イベントが東西で異なり、全く違うゲーム体験が楽しめる。

- 西日本編は「資産の奪い合い」がテーマのダイナミックな展開。

- 東日本編は「リスク管理」がテーマの戦略的な展開。

- 共通の新要素も満載で、シリーズとして正統進化を遂げている。

どちらの編も、これまでの桃鉄の面白さを凝縮しつつ、新たな刺激を加えてくれることは間違いありません。 発売までまだ時間はありますが、どの町が登場するのか、どんな新イベントが待っているのか、想像を膨らませながら待つのもまた一興です。 さあ、社長の皆さん。 新たな日本一を目指す旅の準備を始めましょう!