編集デスク ガジェット担当の新海ミナです。 今回も多く寄せられてる質問にお答えしていきます。

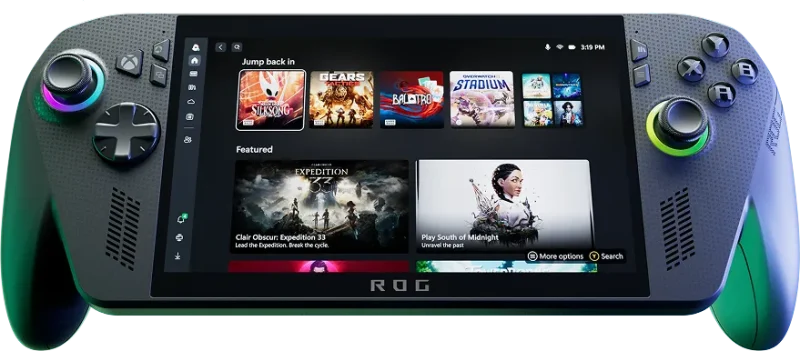

この記事を読んでいる方は、ASUSから新しく発表されたポータブルゲーミングPC「ROG Ally X」が気になっているけれど、価格も高いし、買ってから「こんなはずじゃなかった…」と後悔したくない、特に悪い点やデメリットを詳しく知りたい、と思っているのではないでしょうか。

私もゲーム評論家として、また一人のゲーマーとして、前モデルのROG Allyはもちろん、今回のROG Ally Xも発売と同時に入手し、かなりやりこんでいます。

確かにスペックは魅力的ですが、手放しで「最高!」と言える製品でもありません。 特に約14万円という価格は、決して安い買い物ではありませんよね。

この記事を読み終える頃には、ASUS ROG Xbox Ally Xが持つ本当のデメリット、そしてそのデメリットがあなたにとって許容できるものなのか、価格に見合う価値があるのか、その疑問が解決しているはずです。

- ROG Ally Xの魅力的なスペックと前モデルからの進化点

- 私が実際に使い込んで感じたリアルな悪い点とデメリット

- 競合製品と比較した時の価格と性能のバランス

- 結論としてROG Ally Xが「買い」なのか、どんな人におすすめか

それでは解説していきます。

ASUS ROG Xbox Ally Xの基本情報とスペック

まずは、ROG Ally Xがどのような製品なのか、基本情報をおさらいしておきましょう。

ASUS ROG Xbox Ally Xとは?

ASUS ROG Xbox Ally Xは、ASUSが展開するゲーミングブランド「Republic of Gamers (ROG)」シリーズの最新ポータブルゲーミングPCです。

見た目は携帯ゲーム機のようですが、中身は「Windows 11」を搭載したれっきとした高性能パソコン。 CPUにはAMDの最新チップ「Ryzen AI Z2 Extreme」を搭載し、内蔵GPUとして「Radeon 890M」を備えています。 これにより、多くのPCゲームを外出先やベッドの上など、好きな場所で快適にプレイできるのが最大の特徴です。

「Xbox Ally」と名前がついている通り、Xboxコントローラーとほぼ同じボタン配置を採用しており、ASUS独自の管理ソフト「Armoury Crate SE」と組み合わせることで、ゲーム機のようなシームレスな操作感を目指しています。 購入特典として「Xbox Game Pass Ultimate」の3ヶ月無料トライアルが付属するのもポイントですね。

前モデル「ROG Ally」との違いは?

「X」と名付けられた本機は、前モデル(ROG Ally Z1 Extreme)のメジャーアップデート版と言えます。 ユーザーからのフィードバックを元に、多くの点が改善されました。 具体的に何が変わったのか、比較表で見てみましょう。

| 項目 | ASUS ROG Ally X (新モデル) | ASUS ROG Ally (前モデル) | 変更点 |

|---|---|---|---|

| CPU | Ryzen AI Z2 Extreme | Ryzen Z1 Extreme | NPU搭載 (XDNA2) |

| 内蔵GPU | Radeon 890M | Radeon 780M (相当) | 性能向上 (※RDNA 3.5) |

| メモリ | 24GB (LPDDR5X-8000) | 16GB (LPDDR5-6400) | 容量8GB増、速度向上 |

| バッテリー | 80 Wh | 40 Wh | 容量が2倍! |

| SSD | 1TB (M.2 2280 NVMe) | 512GB (M.2 2230 NVMe) | 容量2倍、汎用サイズに変更 |

| USBポート | USB4 (40Gbps) x1 USB 3.2 Gen2 Type-C x1 | ROG XG Mobile (独自) x1 (内包: USB 3.2 Gen2) | 汎用性の高いUSB4搭載 |

| 重量 | 約712 g | 約608 g | 約104g 増加 |

| 本体カラー | ブラック | ホワイト | カラー変更 |

| 筐体設計 | グリップ形状改善 排熱効率向上 | – | 持ちやすさ、冷却性能向上 |

| 参考価格 | 約14万円 | 約10万円 (発売時) | 価格上昇 |

このように、単なるマイナーチェンジではなく、中身はほぼ別物と言っていいほど進化しています。 特にバッテリー容量が2倍になった点は、ポータブル機として致命的だった「プレイ時間の短さ」を大幅に改善するもので、最大の注目ポイントです。

しかし、その分、重量は100g以上増加し、価格も約14万円と、前モデル以上に「高級機」となりました。

【本題】ASUS ROG Xbox Ally Xの悪い点・デメリット

それでは、ここからが本題です。 私が実際にROG Ally Xを徹底的に使い込んで感じた「悪い点・デメリット」を、辛口でレビューしていきます。 購入を検討している方は、これらの点が許容できるか、しっかり確認してください。

デメリット①:価格が非常に高価(約14万円)

最大のデメリットは、やはりこの価格設定です。 約14万円という価格は、他のポータブルゲーミングPCと比較しても頭一つ抜けています。

- Steam Deck OLED (512GB): 約84,800円

- Lenovo Legion Go (512GB): 約115,000円

- MSI Claw A1M (Core Ultra 7): 約139,800円 (※競合Windows機)

もちろん、メモリ24GB、バッテリー80Wh、USB4搭載と、スペックを見れば高価になる理由は理解できます。 しかし、単純に「ゲームを携帯して遊びたい」というニーズに対して、14万円は大きなハードルです。

この金額があれば、

- 「PlayStation 5」と「4K有機ELテレビ」

- ミドルクラスの「ゲーミングノートPC」

- 「Steam Deck OLED」とたくさんのゲームソフト

といった組み合わせが購入できてしまいます。 「それでもPCゲームを、このハイスペックな携帯機で遊びたい」という強い動機がなければ、納得しにくい価格であることは間違いありません。

デメリット②:ディスプレイ画質が時代遅れ

これは私が使っていて、価格の次に残念に感じたポイントです。 ROG Ally Xのディスプレイは、7インチのフルHD(1920×1080)、リフレッシュレート120Hz、sRGB 100%というスペックです。 応答速度も約5ミリ秒と、ゲーム機としては優秀です。

しかし、肝心の「色の鮮やかさ(色域)」が物足りません。 情報ソース①の測定データにもある通り、画質の評価基準である「DCI-P3」のカバー率が約82.4%と低いのです。

これは、競合である「Steam Deck OLED」(DCI-P3 99%カバー)と比較すると、明らかに劣る数値です。 OLED(有機EL)パネルを搭載したSteam Deckは、その名の通り、引き締まった黒と鮮やかな発色が魅力です。

両者を並べて「原神」や「崩壊:スターレイル」のような色彩豊かなゲームをプレイすると、ROG Ally Xは(決して悪くはないのですが)どうしても「色が薄く、白っぽい」印象を受けてしまいます。

14万円という価格を考えると、なぜOLEDパネルを採用しなかったのか、あるいはDCI-P3カバー率の高い高品質な液晶を採用しなかったのか、非常に疑問が残ります。 ゲームへの没入感を何より重視する方にとって、このディスプレイ品質は大きなマイナスポイントになるでしょう。

デメリット③:重量とサイズ(約712g)

スペックアップの代償として、重量は約712gとなりました。 前モデルの約608gから100g以上の増加です。

この「712g」という重さ、数字だけ見てもピンとこないかもしれません。 目安として、

- Nintendo Switch (有機ELモデル): 約420g

- Steam Deck OLED: 約640g

- 500mlペットボトル: 約520g~550g

つまり、Switchと比べると約300gも重く、500mlペットボトル1.4本分近い重さがあるわけです。

実際に持ってみると、ズッシリとした重みを感じます。 人間工学に基づいたグリップのおかげで、座って膝の上で構えたり、デスクに肘をついてプレイする分には、そこまで苦になりません。

しかし、「寝転がりながらプレイする」のはかなり辛いです。 腕を上げた状態でこの重さを支え続けるのは困難で、数分で腕が疲れてきます。 万が一、寝落ちして顔の上に落としてしまったら…と考えると、ちょっと怖いですね。

カバンに入れて毎日持ち運ぶにも、この重さとサイズ(横幅29cm)はかなりの存在感です。 「いつでもどこでも気軽に」というよりは、「自宅のリビングや寝室、あるいは出張先のホテルでじっくり遊ぶ」ためのマシンと割り切った方が良いでしょう。

デメリット④:ターボモード時の動作音(ファンノイズ)

ROG Ally Xの熱設計は非常に優秀で、長時間プレイしてもグリップ部分が熱くならず、快適に操作できます。 排熱はすべて本体上部の排気口から行われます。

しかし、その冷却性能を発揮するため、高負荷時(ターボモード:35W)にはデュアルファンの音が「フォーン」とそれなりに大きく鳴り響きます。 情報ソース①の測定でも、ターボモード時は37.5dBと、静かな部屋でははっきりと聞こえるレベルです。

もちろん、ゲームの音声を出していればある程度は紛れますし、ヘッドホンをすれば全く気になりません。 パフォーマンスモード(17W)に設定すれば、驚くほど静か(31.9dB)になります。

ただ、「最高のパフォーマンス(ターボモード)で、夜中に家族が寝ている横で静かにプレイしたい」といったシチュエーションには向きません。 静音性を重視するなら、パフォーマンスモードでの運用が前提となりますが、当然ゲーム性能は低下します。

デメリット⑤:限定的なパーツ拡張性

自作PCユーザーやガジェット好きにとって、拡張性は重要な要素です。 ROG Ally Xは、SSDが汎用的なM.2 2280サイズに変更され、換装が容易になった点は大きな改善です。

しかし、それ以外の拡張性は皆無と言っていいでしょう。

- メモリ(RAM): 24GB搭載していますが、これはマザーボードに直接はんだ付け(オンボード)されており、後からの増設や交換は一切不可能です。

- M.2スロット: 1スロットのみです。容量を増やすには、標準の1TB SSDを丸ごと交換する必要があります。

「とりあえず買って、後からメモリを48GBにしよう」といったことはできません。 購入時のスペック(24GB/1TB)で満足できるかどうかが問われます。

デメリット⑥:NPU「XDNA2」が(今のところ)役に立たない

新しく搭載された「Ryzen AI Z2 Extreme」は、AI処理を専門に行う「NPU (XDNA2)」を内蔵しているのがウリの一つです。 しかし、情報ソース①でも指摘されている通り、2025年10月現在、このNPUの恩恵を感じる場面は皆無です。

Windows 11のAI機能(Copilotなど)はNPUが無くても動作しますし、ゲームのパフォーマンスをAIで向上させる技術(FSR 4など)も、まだこのNPUを活用する形では実装されていません。

将来的には、NPUを活用したAI超解像やフレーム生成、あるいはWindowsの「Recall」機能(Copilot+ PC機能)のようなものが使えるようになる「かも」しれませんが、現状では完全に「宝の持ち腐れ」です。 NPU非搭載の前モデル(Z1 Extreme)と比べて、AI機能でのアドバンテージは無いと言ってよく、この点に期待して価格差を許容するのは時期尚早でしょう。

デメリット⑦:GPUドライバの依存性(OEM問題)

これはAMD製チップを搭載したメーカー製PCに共通する問題ですが、重要なので指摘しておきます。 ROG Ally Xの内蔵GPU「Radeon 890M」を動かすためのグラフィックドライバは、AMDが一般配布している最新版を直接インストールできない可能性があります。

通常、ASUSがROG Ally X向けに最適化・検証した「OEM版ドライバ」が提供されるのを待つ必要があります。 これにより、AMDによる最新ドライバでのパフォーマンス向上や、発売されたばかりの新作ゲームへの最適化といった恩恵を、すぐには受けられないかもしれません。

ゲームをとことん突き詰めるヘビーゲーマーにとって、ドライバの更新が遅れる可能性がある点は、地味ながらストレスになるデメリットです。

デメリット⑧:Windows 11の操作性という根本的な課題

ASUSは「Armoury Crate SE」という優れたランチャーソフトを提供し、ゲームパッドだけでWindowsの操作やゲームの起動ができるよう、最大限の努力をしています。

しかし、ベースとなっているOSは「Windows 11 Home」です。 これは本来、マウスとキーボードで操作するために設計されたOS。 7インチのタッチスクリーンとゲームパッドだけで全てを快適に操作するには、やはり限界があります。

- 小さなボタンやメニューをタッチで正確に押すストレス

- ゲーム以外のアプリ(ブラウザ、ランチャー等)の操作

- 予期せぬエラーウィンドウへの対処

- スリープからの復帰が不安定になることがある

など、SteamOSを搭載したSteam Deckのような「ゲーム機としての完成度」には一歩及びません。 あくまで「超小型のWindows PC」であるという割り切りが必要です。

ASUS ROG Xbox Ally Xの良い点・メリット(悪い点を上回るか?)

さて、ここまで辛口にデメリットばかりを挙げてきました。 「じゃあ、ROG Ally Xは買う価値のない製品なの?」と思われるかもしれませんが、決してそんなことはありません。 むしろ、デメリットを理解した上で選ぶのであれば、これ以上ないほど魅力的な「ロマン溢れるガジェット」です。

価格が高いだけのことはある、素晴らしいメリットも詳しく見ていきましょう。

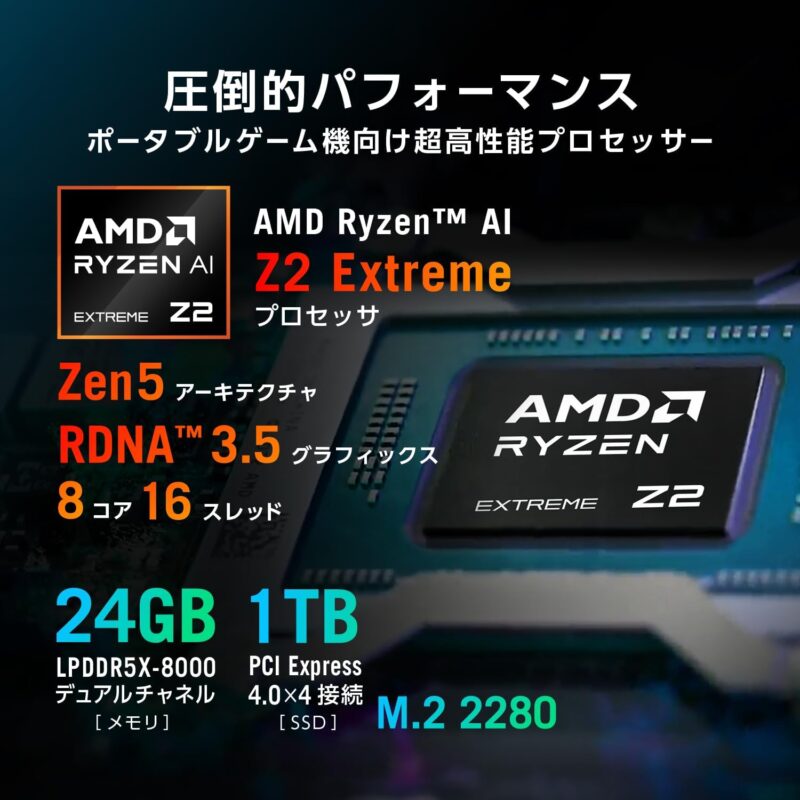

メリット①:圧倒的なパフォーマンス(Ryzen AI Z2 Extreme)

なんと言っても、そのパフォーマンスは現行のポータブル機でトップクラスです。 「Ryzen AI Z2 Extreme」と「Radeon 890M」の組み合わせは強力で、LPDDR5X-8000という超高速メモリがその性能を底上げしています。

情報ソース①のベンチマーク結果を見ても、

- Apex Legends (低設定): 平均76.7 fps

- 原神 (高設定): 平均67.2 fps

- 崩壊スターレイル (高設定): 平均62.8 fps

といった具合に、多くの人気ゲームをフルHD画質・高設定で平均60fps以上でプレイ可能です。 少し重い「鳴潮 (Wuthering Waves)」でも、パフォーマンス設定で平均約50fps、AFMF(フレーム挿入機能)を有効化すれば、見た目上は90fps相当の滑らかな映像で楽しめます。

さすがに「モンスターハンターワイルズ」のような最新の超重量級ゲームを快適に動かすのは厳しいですが、グラフィック設定を妥協すれば、ほとんどのPCゲームが遊べてしまう性能を持っています。 このパフォーマンスが、約712gの筐体に詰まっていること自体が驚異的です。

メリット②:大幅に改善されたバッテリー(80Wh)

前モデル最大の弱点だったバッテリー持続時間が、バッテリー容量の倍増(40Wh → 80Wh)によって劇的に改善しました。

情報ソース①の実測テストでは、「鳴潮」を高設定(ターボモード)でプレイし続けても、約1時間58分という結果が出ています。 前モデルでは、高負荷なゲームをすると1時間持たないこともザラでしたから、これは大きな進歩です。

さらに、電力設定をパフォーマンスモード(17W)に落とせば、3時間~4時間の連続プレイも現実的になります。 これだけ持てば、新幹線での移動中や、リビングでくつろぎながら遊ぶにも十分な時間と言えるでしょう。 ポータブル機として、ようやく「実用的」なレベルに達したと言えます。

メリット③:余裕のあるメモリ24GB(LPDDR5X-8000)

メモリが24GB搭載されている点も、隠れた大きなメリットです。 内蔵GPUは、メインメモリの一部を「VRAM(ビデオメモリ)」として使用します。 昨今のPCゲームはVRAMを大量に消費する傾向があり、16GBメモリの機種では、OSとゲーム本体、VRAMの取り合いが発生し、パフォーマンスが低下することがありました。

ROG Ally Xは24GBと余裕があるため、内蔵GPUに8GBを割り当てたとしても、システム側(Windowsやゲーム本体)で16GBを使用できます。 これにより、高画質設定にしてもメモリ不足に陥りにくく、安定した動作が期待できます。 これは、今後発売されるAAAタイトルを見据えても、大きなアドバンテージとなるでしょう。

メリット④:USB4ポート搭載による無限の拡張性

前モデルの独自規格(ROG XG Mobile)ポートが廃止され、汎用性の高い「USB4」ポートが搭載されたことは、個人的に最大の評価ポイントです。

このUSB4ポート(最大40Gbps)により、

- eGPU(外付けGPUボックス)の接続

- USB4ドッキングステーションによる機能拡張

が可能になりました。

特にeGPUに対応したことで、「外ではポータブル機として遊び、自宅のデスクではeGPUに接続して、ハイエンドゲーミングPCとして4Kモニターで遊ぶ」といった夢のような運用が現実になります。

情報ソース①で検証されている通り、このポートはUSB PD(15W給電)やDP Alt Mode(映像出力)にも対応しているため、ドッキングステーションを使えば、充電・映像出力・各種USB機器の接続がケーブル1本で完了します。 この拡張性の高さは、他の多くのポータブル機にはない大きな強みです。

メリット⑤:優れた熱設計とエルゴノミクス

デメリットとして「重さ」を挙げましたが、「持ちやすさ(エルゴノミクス)」と「熱設計」は非常に優秀です。

新しいブラックの筐体は、グリップ部分の形状が見直され、前モデルよりもさらに手に馴染むようになりました。 Xboxコントローラーに準拠したボタンやスティックの配置、質感も良好で、操作性は抜群です。

そして何より、情報ソース①のサーモグラフィー画像でも示されている通り、高負荷時でもプレイヤーの手が触れるグリップ部分やボタン周りがほとんど熱くならない設計は見事です。 熱はすべて上部の排気口から効率的に排出されるため、長時間のプレイでも不快感がありません。 この快適な操作感は、ASUSの長年にわたるゲーミングデバイス開発のノウハウが詰まっている証拠です。

メリット⑥:クリアな音質と便利な独自ソフト

内蔵スピーカーの音質も侮れません。 情報ソース①の分析通り、低音こそ弱いものの、中高音域は非常にクリアでフラットな特性を持っており、ゲームのBGMやキャラクターのボイスが明瞭に聞き取れます。

また、独自ソフト「Armoury Crate SE」の完成度も高いです。 ゲームパッドの「M1」「M2」マクロボタンと組み合わせることで、スクリーンショット撮影、タスクマネージャーの起動、キーマッピングの変更などをゲームパッドだけで完結できます。 Windows機としての使いにくさを、ソフトウェアの力でうまくカバーしています。

ASUS ROG Xbox Ally Xは「買い」か? 徹底考察

さて、デメリットとメリットを詳しく見てきました。 これらを踏まえて、ROG Ally Xは結局「買い」なのでしょうか?

価格(約14万円)の価値はあるか?

私の結論から言うと、「人を選ぶが、刺さる人にはとことん刺さるマシン」です。 約14万円という価格は、その「ロマン」と「性能」に対する対価と言えます。

- 現行トップクラスの性能

- 大幅に改善された実用的なバッテリー

- M.2 2280 SSDやUSB4による高い汎用性と拡張性

- 24GBの大容量メモリ

- 優れた熱設計と操作性

これらのメリットに14万円の価値を見出せるかどうか。 逆に、

- ディスプレイの画質(OLED非搭載)

- 712gの重さ

- Windows OSの操作性

これらのデメリットが許容できるかどうかが、判断の分かれ目です。

競合製品との比較

ここで、主な競合製品とROG Ally Xをもう一度比較してみましょう。

| 項目 | ROG Ally X | Steam Deck OLED | Lenovo Legion Go |

|---|---|---|---|

| OS | Windows 11 | SteamOS (Linux) | Windows 11 |

| CPU/GPU | Ryzen AI Z2 Extreme (Radeon 890M) | AMD Aerith (カスタム) | Ryzen Z1 Extreme (Radeon 780M相当) |

| パフォーマンス | 非常に高い (◎) | 高い (〇) | 高い (〇) |

| ディスプレイ | 7インチ LCD 1080p / 120Hz | 7.4インチ OLED 800p / 90Hz / HDR | 8.8インチ LCD 1600p / 144Hz |

| 画質 | 凡庸 (△) | 非常に良い (◎) | 良い (〇) |

| バッテリー | 80 Wh (◎) | 50 Wh (〇) | 49.2 Wh (△) |

| メモリ | 24GB LPDDR5X (◎) | 16GB LPDDR5 (〇) | 16GB LPDDR5X (〇) |

| 拡張性 | USB4搭載 (◎) | USB-C (△) | USB4搭載 (◎) |

| 重量 | 約712 g (△) | 約640 g (〇) | 約854 g (×) (コントローラー込) |

| 操作性 | 良好 / Windows | ゲーム機として最適 (◎) | 独特 (コントローラー分離) |

| 参考価格 | 約14万円 (×) | 約8.5万円~ (◎) | 約11.5万円~ (〇) |

こうして見ると、各機種に一長一短があることがわかります。

- 画質とコストパフォーマンス、ゲーム機としての完成度を求めるなら「Steam Deck OLED」

- 純粋なパフォーマンスとバッテリー、拡張性を求めるなら「ROG Ally X」

- 大画面とコントローラー分離ギミックを求めるなら「Legion Go」

という選択になるでしょう。 ROG Ally Xは、明らかに「パフォーマンスと実用性(バッテリー・拡張性)に全振りしたWindows機」という立ち位置です。

ASUS ROG Xbox Ally Xをおすすめできる人

以上の分析から、ROG Ally Xを自信を持っておすすめできるのは、次のような方です。

- ポータブル機でも一切の妥協なく、最高のパフォーマンスでPCゲームを遊びたい人

- Steamだけでなく、Xbox Game PassやEpic Gamesなど、複数のプラットフォームのゲームを遊びたい人

- 前モデルのバッテリー持ちに絶望した、既存のROG Allyユーザー

- eGPUを接続し、内でも外でも1台のマシンで完結させたい人

- ディスプレイ画質よりも、フレームレートと応答速度を重視する人

- 14万円という価格を「ロマンへの投資」として許容できる人

ASUS ROG Xbox Ally Xをおすすめしない人

逆に、次のような方には、ROG Ally Xはおすすめできません。 購入しても、デメリットが気になって後悔する可能性が高いです。

- コストパフォーマンスを最重要視する人 (→ Steam Deck OLEDがおすすめ)

- ゲームの「画質(色の鮮やかさ)」を最重要視する人 (→ Steam Deck OLEDがおすすめ)

- 軽さや手軽さを求めている人 (→ Nintendo Switchがおすすめ)

- PCの知識が全くなく、ゲーム機のような手軽さだけを求めている人 (→ Steam Deck OLEDか家庭用ゲーム機がおすすめ)

- すでに高性能なゲーミングノートPCを持っており、用途が重複する人

まとめ

今回は、ASUS ROG Xbox Ally Xを辛口でレビューし、その悪い点とデメリットを中心に徹底解説しました。

ASUS ROG Xbox Ally Xは、

- 約14万円という高価格

- 時代遅れなディスプレイ画質(OLED非搭載)

- 約712gという重さ

といった、無視できない大きなデメリットを抱えています。

しかし同時に、

- 現行トップクラスの圧倒的パフォーマンス

- 前モデルの2倍になった実用的なバッテリー(80Wh)

- eGPUも接続可能なUSB4ポートという無限の拡張性

- 余裕のある24GBメモリ

といった、その価格に見合うだけの(あるいはそれ以上の)強力なメリットも備えています。

これは、全ての人に勧められる万人向けの製品ではありません。 「重さ」「画質」「価格」という明確な弱点を理解し、それでもなお「Windows PCゲームを携帯できる最高性能のガジェット」というロマンに強く惹かれる、コアなゲーマーやガジェット好きのための一台です。

私のレビューが、あなたの後悔しない製品選びの一助となれば幸いです。