ゲーム評論家の桐谷シンジです。今回も多く寄せられている質問にお答えしていきます。

この記事を読んでいる方は、「ジョジョの奇妙な冒険オラオラオーバードライブ」(通称:オラドラ)がリリースされてからしばらく経ち、そのやり込み要素の多さに喜びを感じつつも、どこか単調な作業の繰り返しに飽きを感じ始めているのではないでしょうか。

私自身もリリース直後の2025年9月25日から熱心にプレイを続けており、皆さんと同じような感覚に陥ることがあります。他のプレイヤーはどのように感じているのか、そしてこの「飽き」をどう乗り越えればいいのか、疑問に思っている方も多いでしょう。

この記事を読み終える頃には、オラドラに対する皆さんの疑問が解決し、新たな視点でゲームを楽しむヒントが見つかっているはずです。

- オラドラの現状評価

- ユーザーが飽きる原因

- 育成の効率的な進め方

- 今後のオラドラへの期待

それでは解説していきます。

オラドラが「単調な作業ゲー」と言われる理由とその真実

「ジョジョの奇妙な冒険オラオラオーバードライブ」、略して「オラドラ」は、リリース当初からその豪華なグラフィックと原作への深いリスペクトで、多くのジョジョファンを熱狂させました。

私自身もその一人で、初めて承太郎が「オラオラ」と叫び、スタンド能力が画面いっぱいに展開されるのを見た時には、鳥肌が立つほどの感動を覚えました。しかし、約1週間が経過した今、プレイヤーからは「単調な作業ゲーで飽きた」という声がちらほらと聞こえてくるようになりました。この現象は、ソーシャルゲームの宿命とも言えるかもしれませんが、オラドラの場合、その構造的な要因がいくつか見受けられます。

巷で聞く「オラドラは作業ゲー」という声

実際に私がSNSやゲームコミュニティを巡回してみると、「結局同じステージを周回するだけ」「育成素材が全然足りない」「やることが多すぎて疲れる」といった意見が多数を占めています。これらの声は、決してゲーム内容そのものの否定ではなく、むしろゲームへの期待と裏返しの不フラストレーションであると感じています。私自身も、お気に入りのキャラクターを限界まで育成しようとすると、どうしても同じステージを何度も何度も繰り返すことになり、その過程で「果たしてこれは本当に楽しんでいるのだろうか」と自問自答することが少なくありません。

特に、ゲームの核となるバトルシステムは非常に戦略性があり、スタンド能力の組み合わせや属性相性によって戦況が大きく変わるため、思考を凝らす楽しさは確かに存在します。しかし、一度最適な編成と攻略法を見つけてしまうと、あとはその「最適解」をひたすら実行するだけになりがちです。これが、多くのプレイヤーが「単調な作業」と感じる最大の要因ではないでしょうか。

実際のプレイヤーの感情とゲーム体験

プレイヤーがゲームに求めるものは多岐にわたりますが、中でも「成長実感」と「新たな体験」は非常に重要です。オラドラは育成要素が豊富で、キャラクターのレベルが上がり、新たなアビリティが解放されるたびに、確かにその成長を実感できます。しかし、その成長に必要な素材を集める過程が、あまりにも反復的であるため、その喜びが薄れてしまうのです。

例えば、新しいイベントが開催されても、そのイベントで手に入る報酬もまた、キャラクター育成のための素材であることがほとんどです。つまり、「育成のためにイベントを周回し、その育成で強くなったキャラクターで新たなイベントに挑む」というサイクルが繰り返されるため、根本的なゲーム体験が変化しないという課題を抱えています。これが、多くのプレイヤーが「正直似たようなことを繰り返していて飽きた」と感じる、共通の感情だと私は分析しています。

やり込み要素と「飽き」のジレンマ

オラドラは、Gumiが手掛けるゲームらしく、非常に「やり込み要素」が豊富です。キャラクターのレベルアップ、ランクアップ、アビリティ解放、アシストカードの強化、サポーターユニットの育成、そしてスタンド能力の覚醒まで、挙げればキリがないほどの育成コンテンツが用意されています。これらは本来、プレイヤーが長くゲームを楽しむための要素であるはずですが、一歩間違えると「飽き」の原因にもなり得ます。

豊富なコンテンツが引き起こす弊害

多くの育成要素が存在するということは、それだけプレイヤーが手を付けるべきコンテンツが多いということでもあります。初期の段階では、「あれもこれもやりたい」という意欲がわき、次々と新しい目標を見つけられるでしょう。しかし、ゲームが進むにつれて、それぞれの育成に必要な素材が複雑化し、要求される量も膨大になります。その結果、プレイヤーは「何を優先して育成すればいいのか」という迷いと、「全ての育成に手を出すのは無理だ」という諦めを感じ始めることがあります。

この「情報の洪水」と「タスクの山積み」は、プレイヤーのエンゲージメントを高めるどころか、逆に疲弊させてしまうことがあります。特に、一つのキャラクターを最大限に育成するためには、特定の素材を特定のステージで集中的に周回する必要があるため、ゲーム全体を「つまみ食い」するように楽しむことが難しくなります。

報酬と労力のバランス問題

YouTubeのニアさんのレビューでも触れられていましたが、アシストカードの育成にかかる労力はまさにその典型です。例えば、特定の物理攻撃特攻40%を持つアシストカードをレベルマックスまで強化しようとすると、200万枚以上のコインが必要になり、さらに特定の「冒険の書」といった素材も大量に要求されます。これをたった1レベル上げるだけでも、相当なスタミナと周回数が必要となり、全身全霊を捧げる覚悟がなければ達成は困難です。

| 育成対象 | 育成項目 | 主な必要素材 | 労力(主観) |

|---|---|---|---|

| ユニット | レベルアップ、ランクアップ、アビリティ解放 | 経験値アイテム、覚醒素材、アビリティピース | 中~高 |

| サポーター | レベルアップ、ランクアップ、アビリティ解放 | 経験値アイテム、サポーター覚醒素材、専用アビリティピース | 中~高 |

| アシストカード | レベルアップ、限界突破 | コイン、冒険の書、同一カード | 高 |

| スタンド能力覚醒 | 特定の覚醒アイテム | 専用覚醒アイテム | 高 |

この表からもわかるように、アシストカードの育成は特に高い労力を要求されます。このような「労力に見合わない報酬」と感じてしまう瞬間が、プレイヤーのモチベーションを大きく削ぐ原因となるのです。ゲームバランスとして、簡単すぎてもつまらないという意見もあるでしょうが、現状は多くのプレイヤーにとって「厳しすぎる」と感じるレベルにあると言えます。

「周回」がもたらす疲弊感

ソシャゲにおける「周回」は、キャラクター育成や素材収集の根幹をなす要素ですが、これが過度になると、プレイヤーに深刻な疲弊感を与えます。オラドラも例外ではなく、強力なキャラクターやアシストカードを最大限に活用するためには、特定のステージを繰り返し周回する「作業」が避けられません。

効率を求めると単調になる構造

ゲームがリリースされて間もない頃は、試行錯誤しながら様々な編成を試したり、イベントストーリーを楽しんだりする余裕があります。しかし、ゲームがある程度進み、高難度コンテンツに挑戦する段階になると、プレイヤーはより効率的な周回方法を模索し始めます。YouTubeで公開されている「効率の良い周回ルート」や「最速育成法」といった情報が人気を集めるのは、まさにこのためです。

効率を追求するあまり、ゲームの楽しみが「いかに手早く目的の素材を集めるか」という一点に集約されてしまうと、本来のゲームプレイの面白さは失われていきます。オート機能が充実しているとはいえ、画面を眺めているだけの時間が多くなり、徐々にゲームから意識が離れていくのは自然な流れと言えるでしょう。

プレイヤーのモチベーション維持の難しさ

人間の集中力には限りがあります。同じ作業を何時間も続けることは困難であり、達成感を得る機会が少なければ、モチベーションの維持はさらに難しくなります。オラドラの場合、育成素材のドロップ率が低いと感じるプレイヤーが多く、例えば「スタミナを大量に消費したのに、目的の素材が全く手に入らなかった」という経験は、プレイヤーの意欲を大きく削ぐことにつながります。

また、新しいキャラクターが実装されても、そのキャラクターをすぐに実戦投入できるレベルまで育成するには膨大な時間がかかります。そのため、「せっかく手に入れた新キャラをすぐに使えない」というジレンマも、プレイヤーのモチベーション低下の一因となっています。これは、新キャラを引くこと自体が目的となり、その後の育成が「作業」として立ちはだかるという、多くのソシャゲが抱える共通の課題でもあります。オラドラでは、この育成のハードルが特に高く感じられ、多くのユーザーが「飽きた」と感じる要因になっているのです。

オラドラの評価を徹底分析:メリットとデメリット

オラドラがリリースされて約1年。その間、多くのプレイヤーがゲームを楽しみ、時には悩みながらプレイを続けてきました。私自身もその一人として、オラドラの持つ魅力と課題を深く掘り下げていきたいと思います。どのような点がプレイヤーを惹きつけ、一方でどのような点が不満に繋がっているのでしょうか。

プレイヤーを惹きつける「オラドラ」の魅力

まずは、多くのプレイヤーがオラドラに夢中になる理由から見ていきましょう。やはり「ジョジョの奇妙な冒険」という強力なIPを最大限に活かしたゲーム体験は、他の追随を許しません。

原作愛に溢れたグラフィックと演出

オラドラの最大の魅力の一つは、その圧倒的なビジュアル表現と演出です。ジョジョ特有の擬音、スタンド能力の発現、キャラクターたちの特徴的なポージング、そして何よりも「オラオラ」「無駄無駄」といった掛け声は、原作ファンであれば誰もが胸を熱くする要素です。バトル中のカットインアニメーションや、キャラクターごとの必殺技演出は、まさに原作の世界観がそのままスマホで再現されたかのようです。

特に、新しいキャラクターが実装されるたびに、そのキャラクターのスタンド能力や名シーンがどのように再現されるのか、私はいつも楽しみにしています。例えば、ディオが追加された際のタイムストップの演出は、原作の緊迫感と迫力を完璧に表現しており、バトルシステムとも見事に融合していました。このように、原作への深い理解と愛情が込められたグラフィックと演出は、多くのプレイヤーを魅了し続けています。

自由度の高い編成システムとその奥深さ

YouTubeのニアさんのレビューでも良い点として挙げられていましたが、オラドラの編成システムは非常に自由度が高く、これが戦略性の奥深さに繋がっています。ユニット、サポーター、アシストカードの組み合わせによって、同じキャラクターでも全く異なる戦い方が可能になります。単純なアタッカー、ディフェンダー、ヒーラーといった役割だけでなく、特定の属性やタイプ、陣営を強化する編成、状態異常を駆使する編成など、プレイヤーのアイデア次第で無限の可能性が広がります。

この編成の自由度の高さは、様々なキャラクターを育てて試す楽しみを提供してくれます。特にPvPコンテンツにおいては、相手の編成を読み、それに対抗する最適な編成を組むという知的な駆け引きが非常に面白いです。私も、週末になるとアリーナで様々な編成を試し、自分の考えた戦略がハマった時には、たまらない達成感を感じています。多様なキャラクターを所有していればいるほど、この編成の幅が広がり、ゲームの奥行きが増していくでしょう。

無課金でも楽しめる「石」の配布とURキャラ獲得

ソシャゲにおいて「無課金でも楽しめるか」は非常に重要な指標ですが、オラドラはこの点において比較的良心的だと感じています。リリース当初から定期的に「石」(ガチャを引くためのゲーム内通貨)が大量に配布されており、無課金プレイヤーでも多くのガチャを引く機会が与えられています。

- 初期石配布とディオ追加時の売上考察: リリース直後の大量配布に加え、先日のディオ追加の際にも、多くのプレイヤーが手持ちの石でガチャを回すことができました。ニアさんのレビューでもあったように、ディオ追加時の売上ランキングは一時的に上がったものの、リリース直後ほどの伸びは見られませんでした。これは、プレイヤーが元々大量の石を保有していたため、課金せずとも新キャラを狙えた、というポジティブな側面があると考えられます。無課金でも最先端のキャラクターを入手できる可能性があるというのは、プレイヤーにとって大きな魅力です。

- 激闘メダルや闘技場でのURキャラ交換: さらに、イベント報酬や闘技場(アリーナ)の報酬として、強力なURキャラクターやアシストカードが交換できる仕組みも充実しています。例えば、闘技場で交換できるシーザーは非常に強力なキャラクターであり、時間をかければ無課金でも確実に入手できます。激闘イベントで手に入るアシストカードも、汎用性が高く、編成の幅を広げる上で非常に役立ちます。

| 獲得方法 | 対象アイテム | 獲得難易度 | 無課金での入手可否 |

|---|---|---|---|

| ストーリー進行 | 石、経験値アイテム | 低 | 可 |

| イベント報酬 | 石、限定アシストカード、育成素材 | 中~高 | 可 |

| 闘技場(アリーナ)交換 | URキャラ(シーザーなど) | 高 | 可 |

| ガチャ(石消費) | 新キャラ、アシストカード | 高 | 可(石配布による) |

このように、無課金でもゲームを長くプレイし続ければ、強力なキャラクターを確実に手に入れられる機会が用意されている点は、オラドラが多くのプレイヤーに支持される大きな理由となっています。

複雑すぎるシステムが引き起こす弊害

しかし、オラドラにはその魅力と表裏一体の課題も存在します。それが、「複雑すぎるシステム」です。特に、新規プレイヤーやライトユーザーにとっては、その情報量の多さや理解の難しさが、ゲームへの敷居を高く感じさせてしまう可能性があります。

多岐にわたる属性・タイプ・陣営の理解の難しさ

ニアさんのレビューでも強く指摘されていましたが、オラドラのキャラクターシステムは非常に多岐にわたります。単に「属性」があるだけでなく、「タイプ」「陣営」といった要素が複雑に絡み合い、それぞれの相性がバトルに大きな影響を与えます。

- タイプ相性や属性相性の変動性: 例えば、キャラクターには「物理攻撃タイプ」や「波紋タイプ」などのタイプがあり、さらに「火」「水」「風」「雷」といった属性が存在します。これだけでも覚えることが多いのですが、さらに厄介なのは、一部のキャラクターやアシストカードのアビリティによって、これらの相性効果が変動する点です。特定の条件が揃うと、通常は不利な相性でも有利になったり、その逆も起こり得ます。このため、「攻撃タイプ体制がよくわからなくなる」といった声も上がっており、私自身も深くやり込んでいるにも関わらず、時折混乱することがあります。

- 初心者プレイヤーが直面する壁: この複雑なシステムは、ゲームを始めたばかりの初心者プレイヤーにとっては大きな壁となります。どのキャラクターを育成すればいいのか、どの編成を組めば効率的に進められるのか、最初の段階で理解するのは非常に困難です。チュートリアルだけでは説明しきれないほどの情報量があるため、多くの新規プレイヤーがこの複雑さに圧倒され、ゲームを辞めてしまう可能性も否定できません。私のような評論家目線で見れば「奥深さ」と捉えることもできますが、一般のユーザー、特に原作ファンでゲーム初心者の方々にとっては、もう少しシンプルさも必要だったかもしれません。

過剰な育成要素とその負担

前述の通り、オラドラの育成要素は非常に豊富です。これはやり込み要素として評価できる反面、プレイヤーにかかる負担も相当なものです。

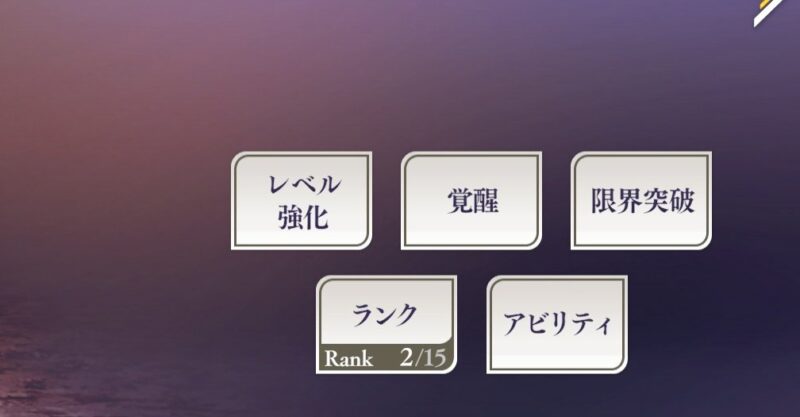

- ユニット、サポーター、アシストカードの育成パス: メインとなるユニットだけでなく、それを支えるサポーター、そしてバトル中に効果を発揮するアシストカード、これら全てに個別の育成パスが存在します。ユニットやサポーターは「レベルアップ」「ランクアップ」「アビリティ解放」の3つの主要な育成軸があり、アシストカードは「レベルアップ」と「限界突破(監凸)」が主な強化方法です。これらを並行して進めるには、膨大な時間と素材が必要となります。

- レベルアップ、ランクアップ、アビリティ解放: 各育成項目は、それぞれ異なる素材を要求します。例えば、レベルアップには経験値アイテム、ランクアップには専用の覚醒素材、アビリティ解放にはアビリティピースが必要です。これらの素材は、それぞれ異なるステージでドロップするため、プレイヤーは特定の素材を求めて様々なステージを周回しなければなりません。この多層的な育成構造は、キャラクターを強くする喜びを提供する一方で、そのプロセスを非常に複雑で時間のかかるものにしています。

不足する育成素材とスタミナ問題

育成要素の多さに加えて、それを支える育成素材の供給が追いついていないという声も多く聞かれます。これが、多くのプレイヤーが「単調な作業ゲーで飽きた」と感じる根本的な原因の一つです。

- アシストカード育成の具体例(コイン、冒険の書): 特にアシストカードの育成は、その難易度の高さで知られています。ニアさんのレビューでも挙げられていた通り、特定の強力なアシストカードをレベルマックスまで強化しようとすると、莫大な量のコインと特定の「冒険の書」が必要です。例えば、たった4レベル上げるだけでコインが200万枚、そして「冒険の書」が大量に要求されるといった具体例は、多くのプレイヤーが直面する現実です。

- 周回効率とドロップ率への不満: この膨大な要求量に対して、素材のドロップ率が低いと感じるプレイヤーが少なくありません。例えば、スタミナ60を消費して3周しても、獲得できるコインが25万枚程度である場合、1レベル上げるだけでも数百万枚必要な現状では、到底追いつきません。これでは、高難易度ステージをクリアできるだけの育成が済んでいないプレイヤーは、さらに育成が遅れてしまい、結果的に「育成が進まない→イベントがクリアできない→素材が手に入らない」という悪循環に陥りかねません。私もこの経験があり、このドロップ率の調整は、プレイヤーの継続率に直結する重要な課題だと考えています。

- 高難度コンテンツでの素材集めの現状: 高難度コンテンツに挑戦できれば、より効率的に素材を集められる可能性はありますが、そもそもその高難度コンテンツに挑戦するためのキャラクター育成自体が非常に困難です。そのため、多くのプレイヤーは、より低難度のステージをひたすら周回するしかなく、これが「作業感」をさらに強めています。現在の素材のドロップ率やスタミナ消費量、そして各素材の必要量を考慮すると、もう少しバランスの見直しが必要だと強く感じています。

「飽きた」と感じるプレイヤーへ:オラドラをさらに楽しむための戦略

「ジョジョの奇妙な冒険オラオラオーバードライブ」が単調な作業ゲーに感じられ、飽きてきたという気持ち、私には非常によく分かります。しかし、このゲームにはまだまだ奥深い魅力が隠されています。もしあなたが「もうダメだ…」と感じているなら、一度立ち止まって、以下に示す戦略を試してみてはいかがでしょうか。私自身も実践している、オラドラをより深く、そして長く楽しむためのヒントを共有します。

作業感を軽減する育成計画の立て方

無限に思える育成要素の前に、何から手をつけて良いか分からなくなるのは当然です。まずは、明確な目標設定と優先順位付けが、作業感を軽減する第一歩となります。

育成対象の優先順位付け

全てのキャラクターやアシストカードを同時に育成しようとすると、確実に息切れします。重要なのは、現在のあなたの目標に合わせた「選択と集中」です。

- メインパーティーのユニットを最優先: まずは、あなたが最も使うであろう5〜6体のユニット(メインアタッカー、サブアタッカー、サポート、タンクなど)に絞り込み、彼らのレベル、ランク、アビリティを優先的に強化しましょう。特に、アビリティ解放はバトルに直結する重要な要素なので、素材が集まり次第積極的に行いましょう。

- 強力なアシストカードを次点に: ユニットの育成が進んだら、次に彼らの能力を底上げしてくれる汎用性の高いアシストカードに注力します。例えば、特定の攻撃力や防御力を大幅に上げるカード、特定の敵に特攻効果を持つカードなどは、編成の核となり得ます。ニアさんのレビューで話題に上がっていた物理攻撃特攻40%のアシストカードのように、特定の強みを持つカードは、優先的に限界突破とレベルマックスを目指すと良いでしょう。

- イベント特効キャラとサポーター: 期間限定イベントが開催された際は、そのイベントで有利になる特効キャラクターがいれば、彼らをある程度育成するのも効果的です。また、強力なサポーターユニットは、メインユニットの性能を大きく引き上げるため、余裕があれば育成を進めましょう。

このように優先順位をつけることで、「何をすべきか」が明確になり、無駄な周回を減らすことができます。

期間限定イベントの効率的な活用法

オラドラでは、常に何かしらの期間限定イベントが開催されています。これらは単なる周回作業ではなく、効率的な育成計画に不可欠な要素です。

- イベント特効ボーナスを最大限に活用: イベントキャラクターや特定の編成を使うことで、イベント素材のドロップ率が上昇したり、獲得量がアップしたりするボーナスが適用されることがあります。これらを最大限に活用することで、少ないスタミナで多くの素材を集めることが可能になります。もし特効キャラを所持していなくても、フレンドの特効キャラを借りることでボーナスを得られる場合もあるので、積極的に活用しましょう。

- イベント交換所の優先順位: イベント交換所には、貴重な育成素材や限定アシストカード、時にはURキャラクターそのものが並びます。特に、普段入手しにくい上位の覚醒素材や、特定のキャラクターのアビリティ解放に必要な素材は、優先的に交換することをおすすめします。全てを交換しようとせず、本当に必要なもの、不足しているものに絞って交換することで、周回数を抑えることができます。

効率的な周回方法と素材集めのコツ

「作業ゲー」と感じる最大の原因である周回。これをいかに効率化し、負担を軽減するかが、ゲームを長く楽しむ鍵となります。

スタミナ回復アイテムの賢い使い方

オラドラでは、スタミナ回復アイテムが比較的多く手に入ります。これを無計画に使うのではなく、計画的に運用することで、効率を大幅に上げられます。

- 「スタミナ半減」や「ドロップ率アップ」期間に集中: 特定の期間に、特定のステージのスタミナ消費が半減したり、素材のドロップ率がアップしたりするキャンペーンが開催されることがあります。このような期間にスタミナ回復アイテムを集中して使用することで、普段よりも少ない労力で大量の素材を獲得できます。私もこのタイミングを狙って、不足しているコインや冒険の書を一気に集めるようにしています。

- デイリーミッションやウィークリーミッションの活用: 毎日、毎週更新されるミッションの中には、スタミナを消費することで達成できるものがあります。これらのミッション報酬でスタミナ回復アイテムが手に入ることも多いため、意識的に消化し、アイテムを貯蓄しておくことも重要です。

オート周回機能の活用と放置ゲーとしての楽しみ方

オラドラのオート周回機能は、作業感を軽減する上で非常に有効な手段です。これを最大限に活用し、「ながらプレイ」のスタイルを取り入れることで、ゲームへの負担を減らすことができます。

- 「ながらプレイ」の勧め: 高効率の周回ステージを見つけたら、あとはオート周回に任せて、別のことをしながらプレイする「ながらプレイ」を試してみましょう。例えば、テレビを見ながら、他の作業をしながら、といった形です。完全にゲームから意識を離すのではなく、時折画面をチェックして、スタミナが尽きていないか、次の周回を開始する必要があるかを確認する程度であれば、精神的な負担はかなり軽減されます。

- 放置ゲーとしての側面を楽しむ: 特に、素材集めのような単純な周回は、いっそのこと「放置ゲー」として割り切って楽しむのも一つの手です。バックグラウンドでオート周回を走らせておき、数時間後に報酬をまとめて回収する、というプレイスタイルは、多忙な現代人にとっては非常に有効な選択肢となります。ただし、バッテリー消費には注意が必要です。

編成の奥深さを追求する楽しみ方

オラドラが「編成ゲーム」であることは、ニアさんのレビューでも触れられていました。単調な作業に飽きたと感じるなら、この編成の奥深さに改めて着目し、新たな戦略を練ることに集中してみてはいかがでしょうか。

多様なキャラとアシストカードの組み合わせ研究

オラドラの醍醐味は、個性豊かなジョジョキャラクターたちを自由に組み合わせ、自分だけの「最強チーム」を築き上げることです。

- シナジー効果の発見: キャラクター同士のスキルや、アシストカードのアビリティには、強力なシナジー効果が隠されていることがあります。例えば、特定のタイプを強化するキャラクターと、そのタイプのアタッカー、さらにそのアタッカーの火力を底上げするアシストカードを組み合わせることで、想像以上の火力を叩き出せるかもしれません。普段使わないSRキャラクターにも、意外な組み合わせで輝く可能性が秘められています。

- メタ読みと対策: PvPコンテンツをやり込むのであれば、現在の「メタ」(流行りの編成)を分析し、それに対抗する編成を考えるのも非常に面白いです。例えば、特定の状態異常が流行しているのであれば、その状態異常を無効化するスキルを持つキャラクターを組み込む、といった対策を練ることで、PvPでの勝率を上げることができます。この試行錯誤のプロセスこそが、このゲームの真髄であり、飽きさせない要素となり得ます。

属性・タイプ相性を極める戦略的思考

オラドラのバトルシステムは、属性・タイプ・陣営といった相性システムが非常に複雑に絡み合っています。一見すると難解に思えますが、これを深く理解し、戦略に落とし込むことで、より高度なプレイが可能になります。

- 相性表の徹底理解: まずは、基本となる属性相性表やタイプ相性表をしっかりと頭に入れましょう。どの属性がどの属性に有利・不利なのか、どのタイプがどのタイプに強いのか、これらを把握しているだけでも、バトルでの勝率は大きく変わります。

- 変動する相性効果を意識する: 一部のキャラクターのアビリティや、アシストカードの効果によって、相性効果が変動することは前述の通りです。これを意識した編成を組むことで、通常では不利な相手にも対抗できるような、トリッキーな戦略を立てることができます。例えば、相手が水属性中心のパーティーであれば、火属性で攻めるのが基本ですが、もし相手に水属性に対するダメージ軽減効果を持つキャラクターがいれば、それを打ち消すようなアビリティを持つキャラクターを編成に加える、といった深読みも可能になります。

コミュニティとの交流でモチベーションを維持する

一人で黙々とプレイするのも良いですが、ゲームのモチベーション維持には、他のプレイヤーとの交流が非常に有効です。

SNSや掲示板での情報共有

X(旧Twitter)やゲーム専用の掲示板、Redditなどのコミュニティには、多くのオラドラプレイヤーが集まっています。

- 最新情報の入手と意見交換: これらのコミュニティでは、ゲームの最新情報が共有されたり、新しいキャラクターの評価、効率的な周回方法、高難度コンテンツの攻略情報などが活発に議論されています。自分一人では気づかなかったような戦略や、より効率的な育成方法を発見できるかもしれません。

- 共感と励まし: 「単調な作業に飽きた」という気持ちは、あなただけのものではありません。他のプレイヤーも同じような悩みを抱えていることが多く、そうした共通の話題を通じて共感し合い、励まし合うことで、モチベーションを維持することができます。また、自分の編成や攻略法を共有し、他のプレイヤーからフィードバックを得ることで、新たな発見に繋がることもあります。

協力プレイやフレンドとの交流の重要性

オラドラには協力プレイ要素やフレンド機能が充実しています。これを活用することで、ゲームの楽しみ方をさらに広げることができます。

- 高難度コンテンツへの挑戦: 協力プレイは、自分一人ではクリアが難しい高難度コンテンツに挑戦する絶好の機会です。他のプレイヤーと連携して強敵を倒すことで、普段とは異なる達成感を得ることができます。また、フレンドから強力なサポーターを借りることで、自分のパーティーの総合力を底上げし、これまでクリアできなかったステージに挑むことも可能です。

- フレンドからの恩恵: フレンドが多いほど、様々なキャラクターをサポーターとして借りることができます。これにより、自分の手持ちが少なくても、幅広い編成を試したり、特定のイベントで有利な特効キャラクターの恩恵を受けたりすることができます。積極的にフレンド申請を行い、交流を深めることは、ゲームを快適に進める上で非常に重要です。

別のジョジョスマホゲーを試してみる選択肢

もし、どうしてもオラドラの作業感に耐えられなくなってしまった場合でも、悲観することはありません。ジョジョの奇妙な冒険の世界は広大であり、他にも魅力的なスマホゲームが存在します。一時的に別のジョジョゲーに触れることで、新鮮な気持ちでゲーム全体を楽しめるようになるかもしれません。

過去のジョジョ関連作品(スターダストシューターズ、ダイヤモンドレコーズ、ピタパタポップなど)

これまでにGumi以外からも、様々なジョジョのスマホゲームがリリースされてきました。

- ジョジョの奇妙な冒険 スターダストシューターズ: 2014年から2021年までサービスを提供していた、メダルを弾いて戦う「コマンドメダルシューター」というユニークなジャンルのゲームでした。シンプルながらも奥深い戦略性があり、多くのファンに愛されました。既にサービスは終了していますが、その斬新なシステムは今でも語り草になっています。

- ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドレコーズ: 2017年から2020年までサービスを提供していた、3Dモデルのキャラクターを操作して戦う「3Dアクション」ゲームです。原作の様々なシーンを追体験できるストーリーモードや、協力プレイも充実しており、特にキャラクターの動きやスタンドバトルの迫力は非常に評価が高かったです。

- ジョジョのピタパタポップ: 2018年から2023年までサービスを提供していた、ちっちゃくなったジョジョキャラ「ピタキャラ」を繋げて消していく「パズルゲーム」です。可愛らしいキャラクターデザインと、手軽に遊べるパズルシステムが人気を集めました。現在もサービス中のオラドラとは全く異なるジャンルなので、箸休めにも最適でしょう。

各作品の特徴と現在の状況

残念ながら、上記の作品の多くは既にサービスを終了しています。しかし、これらのゲームが提供してきたジョジョの世界観の表現や、ゲームシステムの多様性は、オラドラを楽しむ上での新たな視点を与えてくれるかもしれません。

現在サービス中のジョジョ関連スマホゲームは、オラドラ以外にもいくつか存在している可能性があります。もし「オラドラとは違うジョジョゲーをプレイしたい」と感じたら、一度App StoreやGoogle Playで「ジョジョの奇妙な冒険」と検索し、現在提供されているゲームを調べてみるのも良いでしょう。異なるゲームジャンルであれば、新鮮な気持ちでジョジョの世界観に浸ることができるはずです。新しいジョジョゲーをプレイすることで、一旦オラドラから離れ、また戻ってきた時に、新たなモチベーションでゲームに臨めるかもしれません。

オラドラの未来を考える:改善への期待と展望

オラドラがリリースされて約1年。プレイヤーからの「単調な作業ゲー」という声は、決して批判だけではありません。それは、ゲームへの期待と、もっと良くなるはずだという願いの表れだと私は捉えています。ゲーム評論家として、そして一人のジョジョファンとして、オラドラが今後さらに進化するために、どのような改善が期待できるのか、そしてどのような未来を描けるのかを考察していきたいと思います。

育成システムへの改善要望

多くのプレイヤーが不満を感じている「育成システム」は、今後のゲーム継続において最も改善が期待される点です。この複雑で負担の大きいシステムをどうにかしてほしいという声は、リリース当初から現在に至るまで、絶えることがありません。

素材ドロップ率の見直し

現在の素材ドロップ率では、膨大な育成に必要な素材を集めるのに途方もない時間がかかります。ニアさんのレビューでも触れられていたように、たった数レベルのアシストカード育成に数百万コインと大量の特定素材が必要であり、それらを数周で賄うのは不可能です。このバランスは、プレイヤーの継続的なプレイ意欲を大きく削いでいます。

- 具体策:

- 全体的なドロップ率の向上: 特に上位の育成素材やコインのドロップ率を、全てのステージで一律に引き上げてほしいです。

- 特定の曜日・時間帯でのボーナス: 曜日クエストや特定の時間帯(例:ゲリラ時間)において、特定の素材のドロップ率を大幅にアップさせるイベントを常設してほしいです。これにより、プレイヤーは効率的に素材を集中して集めるタイミングを見計らうことができます。

- 高難度ステージでの確定ドロップ: 消費スタミナや難易度に見合った、上位素材の確定ドロップを導入することで、高難度コンテンツに挑戦するモチベーションを向上させることができます。

育成パスの簡略化、あるいは選択肢の多様化

ユニット、サポーター、アシストカード、それぞれに複雑な育成パスが存在するため、プレイヤーは常に情報過多に陥りやすい状況です。全てを網羅しようとすると疲弊してしまうため、育成パスの簡略化、またはプレイヤーが選択できる育成の自由度を高める施策が必要です。

- 具体策:

- 育成パスの一本化: 例えば、ユニットとサポーターの「レベルアップ」「ランクアップ」「アビリティ解放」を、より統合された一つの育成ツリーとして可視化し、必要な素材を一目で把握できるようにしてほしいです。

- 「育成ショートカット」機能の導入: 特定のアイテムを消費することで、一度に複数段階の育成を進められる「育成ショートカット」のような機能を導入することで、作業感を大幅に軽減できるでしょう。これは、課金要素としても成立する可能性があります。

- 素材変換機能: 不要になった下位素材を上位素材に変換できる機能や、異なる種類の素材を交換できる機能があれば、プレイヤーの倉庫管理も楽になり、無駄な周回を減らせます。

新規コンテンツへの期待

既存のシステムの改善だけでなく、新たなコンテンツの追加も、プレイヤーの飽きを解消し、ゲームを活性化させる上で非常に重要です。

既存キャラのテコ入れとSRキャラの活躍の場

オラドラではURキャラクターが強力ですが、SR以下のキャラクターにも個性的な能力を持つものが多く存在します。しかし、育成コストの高さから、UR以外のキャラクターに手を出す余裕がないというのが現状です。

- 具体策:

- SRキャラクターの専用育成パス: SRキャラクターに特化した育成イベントや、URよりも少ない素材で強力な能力を解放できる「専用アビリティツリー」などを導入することで、SRキャラクターにも活躍の場を与えることができます。

- 低レアリティ専用の高難度コンテンツ: 「SR以下限定」や「特定のタイプ・属性限定」といった縛り付きの高難度コンテンツを実装することで、既存のSRキャラクターを育成するモチベーションを高めることができます。これにより、普段使わないキャラクターにもスポットライトが当たり、ゲームの戦略性がさらに深まるでしょう。

- 既存URキャラのバランス調整: 新しい強力なURキャラクターが次々と登場することで、初期のURキャラクターが「型落ち」してしまうのはソシャゲの宿命ですが、定期的なバランス調整や「覚醒」といった要素で、既存URキャラクターの性能をアップデートしてほしいです。

新しいゲームモードやイベントの追加

現在のイベントは、主に周回をベースとした素材収集が中心ですが、これだけではやはり「飽き」に繋がります。

- 具体策:

- タワー型コンテンツ: 階層を登っていくごとに難易度が上がり、キャラクターの編成や戦略が問われる「タワー型コンテンツ」は、多くのソシャゲで人気があります。クリア報酬として貴重な素材や限定キャラクターを用意することで、プレイヤーの挑戦意欲を刺激するでしょう。

- ストーリー分岐型イベント: 原作のような選択肢によってストーリーが分岐するイベントや、特定のキャラクターのサイドストーリーを深く掘り下げるイベントは、原作ファンにとって非常に魅力的です。単なるバトルだけでなく、物語を体験する楽しみを提供することで、ゲームの世界観への没入感を高めることができます。

- PvP以外の協力プレイコンテンツ: 現状の協力プレイも楽しいですが、より大規模なレイドバトルや、特定のギルド(チーム)で協力して目標を達成するようなコンテンツがあれば、プレイヤー間の交流も活性化し、ゲームの継続的な楽しみを生み出すことができます。

プレイヤーの意見が反映される運営への期待

ゲームは、開発陣とプレイヤーが一体となって作り上げていくものです。プレイヤーからのフィードバックに真摯に耳を傾け、それをゲーム改善に繋げていく運営姿勢は、ゲームの長寿化に不可欠です。

アンケートやフィードバックの活用

Gumiの運営チームには、プレイヤーからのアンケートや意見を定期的に募集し、それを積極的にゲーム開発に活かしてほしいと願っています。

- 定期的なアンケートの実施: 育成システムの不満点、ドロップ率、新コンテンツへの要望など、具体的な項目について定期的にアンケートを実施することで、プレイヤーの生の声を正確に把握することができます。

- フィードバックへの透明な対応: 寄せられた意見に対して、運営がどのように受け止め、どのような改善を検討しているのかを、定期的なお知らせなどでプレイヤーに透明に伝えることが重要です。これにより、プレイヤーは「自分たちの声が届いている」と感じ、ゲームへの愛着をさらに深めることができます。

継続的な改善サイクル

ゲームはリリースされて終わりではありません。常に変化するプレイヤーのニーズと、新しい技術の導入に合わせて、継続的な改善サイクルを回していくことが求められます。

- 迅速なバグ修正とバランス調整: ゲーム内で発生するバグや、バランスの偏りに対して、迅速かつ的確な対応を行うことで、プレイヤーの不満を最小限に抑えることができます。

- 長期的なロードマップの提示: 今後のアップデート計画や、ゲームの長期的な展望をプレイヤーに提示することで、将来への期待感を醸成し、ゲームを継続するモチベーションを与えることができます。

オラドラは、ジョジョという素晴らしいIPを冠した、ポテンシャルの高いゲームです。現在の「作業ゲー」という声は、そのポテンシャルに対するプレイヤーからの期待の裏返しに他なりません。Gumiがこれらの声に耳を傾け、より良いゲーム体験を提供してくれることを、ゲーム評論家として、そして一人のジョジョファンとして、心から期待しています。

まとめ

今回は「ジョジョの奇妙な冒険オラオラオーバードライブ」(オラドラ)が「単調な作業ゲーで飽きた」という声が多く寄せられている現状について、その真実と、ゲームをさらに楽しむための戦略、そして今後の改善への期待を深く掘り下げてレビューしました。

オラドラは、原作への深い愛を感じさせるグラフィックや演出、そして自由度の高い編成システムといった魅力を持つ一方で、複雑すぎる育成システムや素材不足、ドロップ率の低さといった課題を抱えていることが明らかになりました。これらが重なり合うことで、多くのプレイヤーが「単調な作業」と感じ、飽きを感じてしまう原因となっているのです。

しかし、これらの課題を乗り越え、オラドラをさらに楽しむための方法は確かに存在します。育成対象の優先順位付け、イベントの効率的な活用、オート周回を駆使した「ながらプレイ」、そして編成の奥深さを追求する戦略的な思考。さらに、他のプレイヤーとの交流や、時には別のジョジョスマホゲーに触れて気分転換を図ることも、モチベーション維持に繋がります。

Gumiの運営には、プレイヤーの声に耳を傾け、育成システムの見直しや新たなコンテンツの追加など、継続的な改善を行うことが強く期待されます。オラドラはまだまだ進化の可能性を秘めたゲームであり、今後のアップデートでより多くのプレイヤーが「最高のジョジョ体験」を享受できることを、私、桐谷シンジは心から願っています。

この記事が、オラドラをプレイする皆さんの疑問を解決し、新たな視点でゲームを楽しむ一助となれば幸いです。私も引き続き、オラドラの行く末を見守り、その魅力を発信し続けていきたいと思います。