ゲーム評論家の桐谷シンジです。 今回も多く寄せられてる質問にお答えしていきます。

この記事を読んでいる方は、先日発表された『ドラゴンクエスト スマッシュグロー』のニュースに触れ、期待と同時に「またスマホゲームか…」「最近のスクエニ、大丈夫?」といった、スクウェア・エニックス(以下、スクエニ)の将来性に対する漠然とした不安を感じているのではないでしょうか。

相次ぐスマホゲームのサービス終了や、待望の新作がリメイクばかりという現状に、長年のファンであればあるほど、その行く末が気になっていることと思います。

この記事を読み終える頃には、新作『スマッシュグロー』がスクエニの戦略においてどのような位置づけなのか、そして同社が抱える課題と、世界市場で再び輝くための条件についての疑問が解決しているはずです。

- 新作『スマッシュグロー』のゲーム性と元ネタの魅力

- スクエニのスマホゲームが抱える構造的な問題点

- ドラクエが世界で勝てない本当の理由と今後の課題

- スクエニの将来性を占う上で本当に重要なこと

それでは解説していきます。

ドラゴンクエスト スマッシュグロウの正体とは?

まずは、今回の考察のきっかけとなった新作『ドラゴンクエスト スマッシュグロー』(以下、スマッシュグロー)が一体どのようなゲームなのか、公開されたティザーPVや情報を基に、その核心に迫っていきましょう。 多くの人が感じた「どこかで見たことある感」の正体と、そこに加えられたドラクエならではの要素を分析します。

スマッシュグローのゲームシステム|ヴァンサバライクに独自要素をプラス

『スマッシュグロー』は、公式で「ローグライトRPG」と銘打たれています。 PVを一見して多くのゲームファンが思い浮かべたのは、世界中で大ヒットしたインディーゲーム『Vampire Survivors』(ヴァンパイア・サバイバーズ)でしょう。

ヴァンパイア・サバイバーズとは?

『ヴァンパイア・サバイバーズ』は、プレイヤーを自動で攻撃するキャラクターを操作し、四方八方から無限に湧き出る敵をひたすら倒し続けるゲームです。 敵を倒して経験値を集め、レベルアップ時にランダムに提示される3つのスキルから1つを選んでキャラクターを強化していきます。 この「移動だけのシンプルな操作性」と「スキル選択によるビルド構築の戦略性」、そして「回を重ねるごとにキャラクターがインフレ的に強くなっていく爽快感」が融合し、中毒性の高いゲームプレイを生み出しました。 今では「ヴァンサバライク」というジャンルを確立するほどの人気を誇ります。

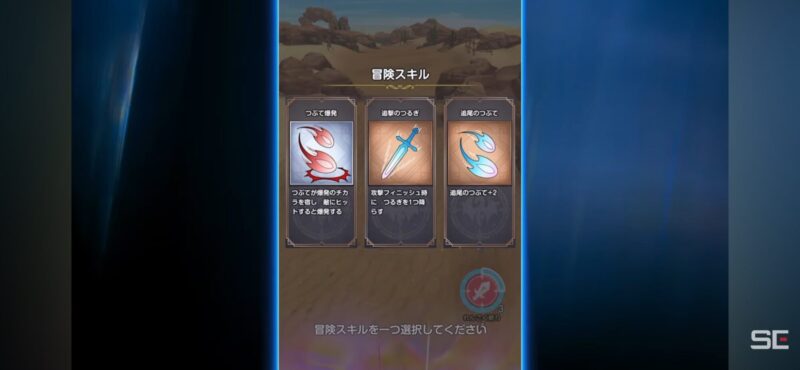

『スマッシュグロー』は、このヴァンサバライクのゲームシステムをベースにしています。 レベルアップ時に「マジックボール」「追撃の剣」といったスキルを選択し、キャラクターの周囲に弾幕を張って敵をなぎ倒していく様子は、まさにヴァンサバライクそのものです。

スマッシュグローの面白さの核|本家が持つ中毒性の高い魅力

『スマッシュグロー』が成功するかどうかを占う上で、ベースとなったヴァンサバライクというジャンルが、なぜこれほどまでに人々を惹きつけるのかを理解する必要があります。 その魅力は、大きく分けて以下の4点に集約されます。

- 手軽さとシンプルな操作性 基本操作は移動のみ。 攻撃は自動で行われるため、アクションゲームが苦手な人でも直感的にプレイできます。 スマホゲームとの親和性が非常に高く、通勤時間や休憩中などのスキマ時間に気軽に楽しめるのが大きな強みです。

- インフレの爽快感 ゲームが進むにつれてキャラクターの攻撃は苛烈になり、画面を埋め尽くすほどの弾幕で敵を一掃できるようになります。 この圧倒的なパワーインフレが生み出す爽快感が、プレイヤーに大きな快感を与えます。

- ランダム性と戦略性 レベルアップ時に提示されるスキルはランダムです。 その場で最適なスキルを選び、武器とアイテムのシナジーを考えながら自分だけの最強ビルドを構築していく戦略性が、ゲームに深みを与えています。 毎回異なるゲーム体験ができるため、リプレイ性が非常に高いのも特徴です。

- ローグライク要素による継続性 プレイ中に死んでしまっても、獲得したリソースを使ってキャラクターの基礎能力を永続的に強化できます。 「死んでも無駄にならない」という安心感が、プレイヤーに「もう一回だけ」と思わせ、繰り返しプレイするモチベーションを維持させます。

『スマッシュグロー』は、この完成された面白さのフォーマットを土台にしているため、ゲームの根幹部分が面白くなる可能性は非常に高いと言えるでしょう。

ドラクエならではの独自要素|スマッシュと3人パーティ制

もちろん、ただの模倣で終わらないための独自要素もPVから見て取れます。

スマッシュ要素

タイトルにもなっている「スマッシュ」は、敵を吹き飛ばし、他の敵にぶつけて連鎖的にダメージを与えるシステムのようです。 これは『モンスターストライク』のコンボを彷彿とさせ、単に敵を倒すだけでなく、どの敵をどの方向に吹き飛ばすかという位置取りの戦略性を加えています。 うまく決まれば、ヴァンサバライクの爽快感をさらに増幅させる要素になり得ます。

3人パーティ制

PVでは、主人公を含めた3人のキャラクターが共闘しています。 従来のヴァンサバライクが単独で戦うのに対し、このパーティ制は大きな違いです。 仲間キャラクターはAIで動くと思われますが、これにより戦略の幅が広がります。 例えば、前衛・後衛の役割分担や、キャラクターごとのスキルの組み合わせなどが考えられます。

しかし、この3人パーティ制は、ソーシャルゲームとして見た場合に大きな懸念点も生みます。 それは「課金圧の増大」です。 キャラクター1人分の装備を揃えるだけでも大変なのに、3人分の最強装備をガチャで揃えようとすると、相当な投資が必要になる可能性があります。 この点が、本家ヴァンサバライクの「好きなだけインフレできる」という魅力を阻害しないか、注意深く見守る必要があります。

スクエニが抱える構造的な課題|なぜファンは不安になるのか

『スマッシュグロー』の概要が見えてきたところで、なぜ多くのファンが新作の発表を手放しで喜べず、不安を口にするのか、その背景にあるスクエニの現状と構造的な課題について深く掘り下げていきます。 これは単に一つのゲームの問題ではなく、会社全体が直面している根深い問題です。

相次ぐスマホゲームのサービス終了という現実

近年のスクエニのスマホゲーム事業は、残念ながら成功よりも失敗が目立っているのが実情です。 多くのドラクエファン、FFファンが期待を込めて始めたゲームが、わずか1〜2年でサービス終了という憂き目に遭うケースが後を絶ちません。

| ゲームタイトル | サービス開始 | サービス終了 | サービス期間 |

|---|---|---|---|

| ドラゴンクエスト チャンピオンズ | 2023年6月 | 2024年7月 | 約1年1ヶ月 |

| ファイナルファンタジーVII ザ ファーストソルジャー | 2021年11月 | 2023年1月 | 約1年2ヶ月 |

| 鋼の錬金術師 MOBILE | 2022年8月 | 2024年3月 | 約1年7ヶ月 |

| エンゲージ・キル | 2023年3月 | 2024年3月 | 約1年 |

| トワツガイ | 2023年2月 | 2024年7月 | 約1年5ヶ月 |

| 星のドラゴンクエスト | 2015年10月 | 2024年1月 | 約8年3ヶ月 |

※『星のドラゴンクエスト』は長期運営されましたが、近年の流れを象徴するタイトルとして記載

この表からもわかるように、特にここ数年でリリースされた大型IPのスマホゲームが、軒並み短命に終わっています。 ファンは時間とお金を投資したゲームが突然終了することに疲弊し、「スクエニの新作ソシャゲはどうせすぐ終わる」という不信感を募らせています。 『スマッシュグロー』に対しても、この「短命の呪い」がかけられているのではないか、という不安は当然と言えるでしょう。

「パクリ企画しか通らない」という批判の真相

『スマッシュグロー』がヴァンサバライクであることに対し、「またパクリか」という厳しい声が上がっています。 この批判は、かつてスクエニに在籍した元プロデューサーが「スクエニはパクリ企画しか通らない」という趣旨の発言をしたことで、より現実味を帯びてファンの間に広がりました。

なぜ、かつては斬新なシステムで時代を切り拓いてきたスクエニが、他社の成功モデルを後追いするような企画ばかりになってしまったのでしょうか。 考えられる理由はいくつかあります。

- 開発費の高騰とリスク回避 現代のゲーム開発、特にスマホゲーム市場は競争が激化し、開発費もプロモーション費用も高騰しています。 完全新規のオリジナル企画は、ヒットするかどうかが未知数であり、大きなリスクを伴います。 一方で、既に市場で成功が証明されているゲームシステムをベースにすれば、一定のユーザー層が見込めるため、リスクを低減できるという経営判断が働きやすくなります。

- IP(知的財産)への過度な依存 スクエニには「ドラゴンクエスト」「ファイナルファンタジー」という世界的に強力なIPがあります。 この強力なIPを使えば、ゲームシステムが他社の模倣であっても、ファンがプレイしてくれるという「慢心」や「安易な考え」が生まれる土壌があります。 IPの力に頼ることで、ゲームシステムそのものを革新しようという意欲が削がれている可能性があります。

- 社内体制の硬直化 大企業であるがゆえに、企画を通すためのハードルが高く、斬新で尖ったアイデアよりも、上層部を説得しやすい「過去に成功事例がある企画」の方が通りやすいという、いわゆる「大企業病」に陥っている可能性も否定できません。

こうした背景から、ファンは「スクエニは新しい挑戦をしなくなった」と感じ、その保守的な姿勢に失望と不安を覚えているのです。

据え置きゲームの現状|ファンが待ち望むのはリメイクか、完全新作か

スマホゲームだけでなく、スクエニのもう一つの柱である据え置き型ゲームにおいても、ファンの懸念は存在します。 近年発表されるタイトルの多くが、過去作のリメイクやリマスターです。 HD-2Dで生まれ変わる『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』や『ドラゴンクエストI & II』は、もちろんファンにとって嬉しいニュースです。 しかし、それと同時に「本当に遊びたいのは、完全新作のナンバリングタイトルだ」という声が日増しに大きくなっています。

ファンが何年も待ち続けている『ドラゴンクエストXII 選ばれし運命の炎』や『キングダム ハーツIV』といった大型タイトルの開発は遅々として進んでいるように見えず、情報もほとんど公開されません。 過去の遺産を再利用するリメイク作品ばかりが目立つ状況は、スクエニが新しい物語を生み出す体力を失ってしまったのではないか、という不安をファンに与えています。 安定した収益が見込めるリメイクに注力するあまり、未来への投資であるはずの完全新作の開発が疎かになっているとすれば、それは企業の将来にとって大きな危険信号です。

ドラクエが抱えるグローバル展開の壁

スクエニの将来を語る上で避けて通れないのが、グローバル市場での戦いです。 『ファイナルファンタジー』シリーズは世界中に熱狂的なファンを持つ一方で、『ドラゴンクエスト』は日本国内での絶大な人気に比べ、海外での知名度やセールスは限定的です。 なぜ「国民的RPG」であるドラクエは、世界でFFほどの成功を収められていないのでしょうか。

文化的・デザイン的な壁

鳥山明先生の描くキャラクターデザインは、日本では絶大な支持を得ていますが、海外、特に欧米のプレイヤーからは「子供っぽい」「デフォルメが強すぎる」と見なされることがあります。 リアルで頭身の高いキャラクターが好まれる市場とは、デザインの文化的なギャップが存在します。

ゲームシステムの保守性

ドラクエシリーズは長年、ターン制のコマンドバトルという伝統を守り続けてきました。 このシステムは戦略性が高く、日本のRPGファンの間では根強い人気を誇ります。 しかし、海外のAAAタイトルの主流は、リアルタイムで展開するオープンワールドやアクションRPGです。 コマンドバトルは「古臭い」「テンポが悪い」と敬遠される傾向があり、これがグローバルな普及を妨げる一因となってきました。

ローカライズの歴史とタイミング

初期のドラクエシリーズは、海外での発売が遅れたり、そもそも発売されなかったりした歴史があります。 これにより、FFがファミコン・スーパーファミコン時代から海外でブランドを確立していったのに対し、ドラクエは大きく出遅れてしまいました。 一度定着しなかったブランドイメージを後から覆すのは、非常に困難な道のりです。

『スマッシュグロー』が「全世界配信予定」とされている点は、スクエニがこのグローバル展開の壁を強く意識している証拠と言えるでしょう。

スマッシュグロウから透けるスクエニの未来戦略

これまでの分析を踏まえ、『スマッシュグロー』がスクエニの今後の戦略において、どのような意味を持つのかを考察していきます。 この一本のスマホゲームは、同社が直面する課題に対する、一つの「答え」の形を示しているのかもしれません。

なぜ今「ヴァンサバライク」なのか?- 経営戦略の考察

スクエニがドラクエの新作として「ヴァンサバライク」というジャンルを選んだのには、明確な戦略的意図が読み取れます。

- 開発・運営コストの抑制とスピード感 ヴァンサバライクは、3Dモデルを多用するオープンワールドRPGなどに比べて、グラフィックアセットにかかるコストが低く、開発しやすいジャンルです。 また、ゲームのコアシステムが確立されているため、開発期間も短縮できます。 これにより、市場のトレンドが移り変わる速いスマホゲーム業界において、スピーディーにタイトルを投入することが可能になります。 「ヒットするかはわからないが、低コストで数多くリリースして当たりを探す」という、いわゆる「ショットガン戦略」への転換を模索しているのかもしれません。

- グローバル市場への再挑戦 前述の通り、ドラクエは海外展開に課題を抱えています。 しかし、『ヴァンパイア・サバイバーズ』は、特定の国や文化に依存しない、純粋なゲームメカニクスの面白さで世界的にヒットしました。 この普遍的な面白さを持つフォーマットに、日本の強力なIPであるドラクエを組み合わせることで、「ドラクエを知らない海外のゲームファン」にもアプローチできるという狙いがあります。 これは、ストーリーや文化の壁を越えやすいゲームシステムを「トロイの木馬」として、ドラクエというIPを世界に浸透させるための戦略と言えるでしょう。

- 新規・ライトユーザー層の開拓 コマンドバトルRPGは、プレイにある程度の時間と集中力を要します。 『スマッシュグロー』のような手軽に遊べるアクションゲームは、これまでドラクエに触れてこなかった若年層や、普段あまりゲームをしないライトユーザー層を取り込むための入口となり得ます。 ここでドラクエのキャラクターや世界観に親しんでもらい、将来的にはナンバリングタイトルへ誘導したいという思惑もあるはずです。

スマッシュグローが世界で勝つための絶対条件

しかし、この戦略が成功するためには、いくつかの非常に高いハードルを越えなければなりません。 ただ人気ジャンルと人気IPを組み合わせただけでは、近年の失敗作の二の舞になるだけです。

絶妙な課金バランスの実現

最大の課題は、ソーシャルゲームとしてのマネタイズと、ヴァンサバライク本来のゲーム体験との両立です。 本家の魅力である「際限ないインフレの爽快感」を、課金によって阻害してはなりません。 「強い装備がないと先に進めない」「課金しないと気持ちよくなれない」という状況になれば、ユーザーはすぐに見切りをつけてしまいます。 Pay-to-Win(課金した者が勝つ)のバランスを極力抑え、あくまで時間短縮や見た目のカスタマイズなどに課金の主軸を置けるかが、長期的な成功の鍵を握ります。

迅速かつ継続的なアップデート

ヴァンサバライクは、一度クリアしてしまうとやることがなくなり、ユーザーが離れやすいという弱点も持っています。 ソシャゲとして長期運営を目指すのであれば、ユーザーを飽きさせないための継続的なコンテンツ供給が不可欠です。 新しいステージ、新しいキャラクター、新しいスキル、期間限定イベントなどを、矢継ぎ早に投入し続ける開発・運営体制が構築できるか。 このスピード感が、ゲームの寿命を直接的に左右します。

ドラクエIPの魅力を最大限に活かすこと

最終的に、本作が他の凡百のヴァンサバライククローンと一線を画すためには、「ドラクエである意味」をプレイヤーに提示しなければなりません。 モンスターを仲間にする、配合で強化する、歴代シリーズのキャラクターが登場する、重厚なストーリーが展開されるなど、ドラクエならではの深みのある要素を、シンプルなゲームシステムにどう落とし込むか。 開発チームの腕の見せ所であり、ファンの期待が最も集まるポイントです。

スクエニが本当に向き合うべき根本的な課題

『スマッシュグロー』が仮に世界的な大ヒットを記録したとしても、それはスクエニが抱える問題の根本的な解決にはなりません。 むしろ、それは対症療法的な成功に過ぎず、より大きな課題を覆い隠してしまう危険性すらあります。

スクエニが本当に向き合うべきは、以下の点です。

- 新規IPの創出: ドラクエ、FFに続く、次世代の柱となるような全く新しいIPを生み出せるか。過去の遺産に頼り続ける経営には限界があります。

- 開発体制の改革: 才能あるクリエイターが萎縮せず、自由に挑戦できるような風通しの良い開発環境を再構築できるか。「パクリ企画しか通らない」という現状を打破し、社内から革新的なアイデアが生まれる土壌を作ることが急務です。

- ファンとの対話: ユーザーが何を本当に求めているのかを真摯に受け止める姿勢。目先の利益を追うだけでなく、長期的な視点でブランド価値を高めていくという、ファンとの信頼関係に基づいた経営が求められています。

ユーザーが心から待ち望んでいるもの

結局のところ、多くのファンがスクエニに心から期待しているのは、スマホゲームでの一発逆転ではありません。 それは、腰を据えてじっくりと遊べる、コンシューマ向けの完全新作です。 『ドラゴンクエストXII』が、シリーズの伝統を重んじつつも、現代のゲームとして驚きと感動を与えてくれること。 『ファイナルファンタジー』が、常に時代の最先端を行く挑戦的な作品であり続けること。 そして、それらに続く新しい物語が生まれること。

『スマッシュグロー』のようなタイトルは、そうした大型開発を支えるための収益源として重要な役割を担うでしょう。 しかし、目的と手段を履き違えてはなりません。 企業の未来、そしてブランドの未来は、ファンが最も熱望する大型タイトルを、一切の妥協なく作り上げられるかにかかっているのです。

まとめ

今回発表された『ドラゴンクエスト スマッシュグロー』は、現在のスクエニが置かれた状況と、今後の戦略を象徴するようなタイトルです。 ヴァンサバライクという世界的に成功したフォーマットを採用した背景には、開発コストの抑制、グローバル市場への渇望、そして新規ユーザー開拓という明確な経営判断が見え隠れします。

この挑戦は、諸刃の剣です。 成功すれば、ドラクエIPを世界に広める新たな足がかりとなり、安定した収益源を確保できるかもしれません。 しかし、安易な模倣と過度な課金に終始すれば、「スクエニは終わった」というファンの失望を決定的なものにし、ブランド価値を大きく損なう結果となるでしょう。

その成否を分けるのは、元となったゲームへのリスペクトを忘れず、ドラクエならではの魅力をいかに融合させられるか、そして何よりも、ユーザーを裏切らない誠実な運営を継続できるかにかかっています。

一人のゲームファンとして、『スマッシュグロー』がファンの不安を払拭するような面白いゲームになることを期待しています。 しかし同時に、スクエニの真の復活は、この一本のスマホゲームの成否だけで測れるものではありません。 ファンが待ち望む『ドラゴンクエストXII』をはじめとする大型新作を、最高の形で世に送り出すこと。 それこそが、日本を代表するゲーム企業としての誇りと未来を取り戻す、唯一の道であると信じています。