ゲーム評論家の桐谷シンジです。 今回も多く寄せられてる質問にお答えしていきます。

この記事を読んでいる方は、待望のリメイク作「ファイナルファンタジータクティクス イヴァリース クロニクルズ」をプレイし、物語が中盤に差し掛かったところで、強力なスキルの組み合わせが気になっているのではないでしょうか。 FFTの魅力は、ジョブとアビリティを自由に組み合わせ、自分だけの最強ユニットを育成できる点にありますが、選択肢が多すぎて「どの組み合わせが本当に強いのか?」と悩んでしまうのも事実です。

この記事を読み終える頃には、あなたが抱える中盤以降の戦闘を有利に進めるための具体的なスキルセットに関する疑問が、きっと解決しているはずです。

- 生存率を劇的に高める鉄壁コンボ

- 敵を無力化する必須テクニック

- 攻撃力を最大化するアタッカー育成法

- 効率的なキャラクター成長の秘訣

それでは解説していきます。

FFTリメイクにおけるスキル組み合わせの重要性

FFTの戦闘システムの中核をなすのが、多彩なジョブとそこから派生するアビリティの組み合わせです。 特に物語が中盤に差しかかると、敵の攻撃力やHPが飛躍的に上昇し、単純な力押しだけでは攻略が困難な場面が増えてきます。 ここでは、まずスキル組み合わせの基本と、なぜそれが中盤以降の攻略において重要になるのかを解説します。

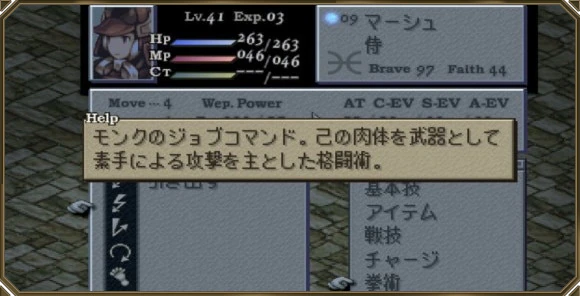

ジョブとアビリティシステムの基本

FFTでは、各ユニットが「ジョブ」に就き、戦闘で経験値(Exp)とジョブポイント(JP)を獲得することで成長します。 Expはユニットのレベルを上げ、基礎ステータスを上昇させます。 一方、JPはジョブレベルを上げ、そのジョブ固有の「アビリティ」を習得するために使用します。

アビリティは大きく分けて5つのカテゴリーに分類されます。

| アビリティ種類 | 説明 |

|---|---|

| アクションアビリティ | 戦闘中にコマンドとして選択できる技や魔法(例:「たたかう」「ケアル」) |

| リアクションアビリティ | 敵から攻撃を受けた際に、特定の確率で自動的に発動する能力(例:「カウンター」) |

| サポートアビリティ | 装備するだけで常に効果を発揮する補助能力(例:「攻撃力UP」) |

| ムーブアビリティ | 移動に関連する効果を持つ能力(例:「Move+1」) |

| ジョブ特性 | そのジョブに就いている間だけ自動的に付与される能力(例:忍者の「二刀流」) |

重要なのは、一度習得したアビリティは、他のジョブにチェンジしてもセットできるという点です。 例えば、「ナイト」で習得したサポートアビリティ「装備武器ガード」を、「黒魔道士」にセットして物理防御を固めるといったカスタマイズが可能です。 この自由度の高さこそが、FFTの戦略性を奥深くしている最大の要因なのです。

なぜ「組み合わせ」が中盤以降に重要になるのか

序盤は、各ジョブの基本的なアビリティだけでも十分に戦えます。 しかし、中盤以降は以下のような理由から、アビリティの戦略的な組み合わせが必須となります。

敵の戦術の多様化

中盤の敵は、単純な物理攻撃だけでなく、強力な範囲魔法、厄介な状態異常、高低差を利用した遠距離攻撃など、多彩な戦術を用いてきます。 これに対抗するためには、こちらも攻撃、防御、回復、補助といった役割を明確にし、それぞれに特化したユニットを育成する必要があります。 例えば、魔法攻撃が激しいマップでは「白刃取り」だけでは対応できず、魔法回避率を上げる工夫が求められます。

強力なボスキャラクターの出現

物語の節目には、一筋縄ではいかない強力なボスが待ち受けています。 これらのボスは高いステータスを持つだけでなく、特殊なアビリティを使用してくることが多く、付け焼き刃の戦術では返り討ちに遭うことも少なくありません。 特定のボスに特化した対策(メタ)となるアビリティの組み合わせを準備できるかどうかが、勝敗を分ける鍵となります。

シナジー効果によるユニット性能の飛躍的向上

アビリティの組み合わせによっては、1+1が2ではなく、3にも4にもなる「シナジー(相乗効果)」が生まれます。 例えば、後述する「瀕死HP回復」と「HP回復移動」の組み合わせは、単体ではそこまで強力ではありませんが、組み合わせることで不死身に近い耐久力を生み出します。 こうした強力なコンボを発見し、自軍の戦術に組み込むことが、高難易度とされるFFTを有利に進めるための醍醐味であり、攻略の近道となるのです。

【鉄壁防御編】生存率を劇的に上げるスキルの組み合わせ

中盤以降の戦闘では、まず「いかにして生き残るか」が最重要課題となります。 敵の攻撃は苛烈を極め、一撃で瀕死、あるいは戦闘不能に陥ることも珍しくありません。 ここでは、ユニットの生存率を劇的に引き上げる、鉄壁の防御コンボを3つ紹介します。

不死身の壁役「文句」の無限回復コンボ

アビリティ構成

- メインジョブ: 文句

- リアクションアビリティ: 瀕死HP回復(文句)

- ムーブアビリティ: HP回復移動(モンク)

コンボの解説と強み

この組み合わせは、FFTの中でも特に有名な「ゾンビ戦法」と呼ばれるコンボです。 「瀕死HP回復」は、HPが最大HPの20%以下(瀕死状態)になった際に、HPを全回復させるリアクションアビリティです。 特筆すべきは、多くのゲームで見られるような「1戦闘に1回まで」といった発動回数制限が一切ない点です。 つまり、条件を満たせば何度でもHPが全回復します。

しかし、敵の攻撃力が高い場合、瀕死状態を通り越して一撃で戦闘不能になってしまうリスクがあります。 そこで重要になるのが「HP回復移動」です。 このムーブアビリティは、移動したマスに応じて最大HPの10%を回復する効果があります。

この2つを組み合わせることで、意図的にHPを調整し、敵の攻撃を受けても確実に瀕死状態で踏みとどまり、「瀕死HP回復」を発動させるというサイクルが完成します。 HPが満タンの状態から大ダメージを受けても、移動でHPをわずかに回復させておくことで、戦闘不能になるラインをずらすことができるのです。 これにより、単騎で敵陣に突撃させても沈まない、まさに不死身の壁役が誕生します。

活用事例:難敵ウィーグラフ戦の攻略法

このコンボが特に輝くのが、多くのプレイヤーを絶望させたであろうチャプター3のリオファネス城でのウィーグラフとの一騎打ちです。 彼の「聖剣技」は圧倒的な威力を誇り、まともに戦えばまず勝ち目はありません。

しかし、この無限回復コンボを持つラムザであれば、状況は一変します。 ウィーグラフの攻撃を受けて瀕死になっても「瀕死HP回復」で全快。 そして、自分のターンが来たら、ひたすらスピードを上げる吟遊詩人のアビリティ「エール」を自分に使い続けます。 FFTではSpeedが50に達すると、それ以下のユニットが行動する前に連続で行動できるようになります。 Speedを最大まで高めれば、ウィーグラフが動く前に一方的に攻撃し続け、安全に勝利することができるのです。 まさに、システムの穴を突いたような強力な戦術と言えるでしょう。

物理攻撃を完全シャットアウト「召喚士」のゴーレム

アビリティ構成

- アクションアビリティ: 召喚魔法(召喚士)

- 習得すべき魔法: ゴーレム

ゴーレムの性能と有効な場面

「ゴーレM」は、味方全体に「ゴーレム」を召喚し、物理ダメージを肩代わりさせる特殊な召喚魔法です。 ゴーレムには耐久値(召喚者の最大HPと同量)があり、その耐久値が尽きるまで、味方が受けるはずだった物理攻撃のダメージを全て吸収してくれます。

このアビリティの真価は、ダメージ量に関わらず「攻撃回数」でダメージを吸収する点にあります。 たとえ999ダメージの強力な一撃であっても、ゴーレムがいれば1回分の攻撃として無効化してくれます。 弓兵や銃使いなど、物理攻撃を主体とする敵が多く出現するマップで戦闘開始直後に召喚しておけば、味方は一切のダメージを受けることなく、一方的に敵を殲滅することも可能です。 特に、高所からの一方的な射撃に苦しめられる場面で絶大な効果を発揮します。

ゴーレムを活かすための立ち回り

ゴーレムを最大限に活用するには、いくつかのポイントがあります。

- 詠唱時間の管理: 召喚魔法は詠唱時間(チャージタイム、CT)が長めです。詠唱中に攻撃されて妨害されないよう、敵から離れた安全な位置で詠唱を開始しましょう。サポートアビリティ「ショートチャージ」(時魔道士)があれば、詠唱時間を半減できるため非常に有用です。

- MPの確保: 消費MPも決して少なくないため、MPを回復する手段(チャクラ、アイテムなど)を用意しておくか、サポートアビリティ「消費MP半減」(召喚士)をセットしておくと安定します。

- 魔法攻撃への注意: ゴーレムが防げるのはあくまで物理攻撃のみです。敵に魔道士がいる場合は、ゴーレムを過信せず、魔法攻撃の範囲外にユニットを配置するなどの対策が別途必要になります。

物理も魔法も回避!「忍者」の見切る+マントコンボ

アビリティ構成

- メインジョブ: 忍者(または物理回避率の高いジョブ)

- リアクションアビリティ: 見切る(忍者)

- 装備: フェザーマント、カメレオンローブなど

コンボの解説と強み

物理攻撃への対策として有名なリアクションアビリティに、侍が習得する「白刃取り」があります。 これは物理攻撃を完全に無効化する非常に強力なアビリティですが、魔法攻撃には全くの無力という弱点があります。

そこで中盤以降、魔法攻撃を多用する敵が増えてくると輝きだすのが、この「見切る+マント」の組み合わせです。 「見切る」は、装備品の物理回避率と魔法回避率を2倍にするリアクションアビリティです。 例えば、物理回避40%・魔法回避30%の性能を持つ「フェザーマント」を装備したユニットが「見切る」をセットすると、リアクション発動時の回避率は物理80%・魔法60%にまで跳ね上がります。

この組み合わせの最大の利点は、「白刃取り」では防げない魔法攻撃に対しても高い回避性能を発揮できる点です。 物理攻撃と魔法攻撃が入り乱れる乱戦において、どちらにも対応できるこのコンボは、生存率を大幅に向上させてくれます。 また、忍者やシーフといったSpeedの高いジョブと組み合わせることで、敵の攻撃を華麗にかわしつつ、戦場を縦横無尽に駆け回るエースユニットを育成できます。

【攻撃・無力化編】戦局を支配するスキルの組み合わせ

鉄壁の防御を固めたら、次は敵をいかに効率よく倒し、無力化するかという攻撃面の戦略が重要になります。 ここでは、戦局を有利に運び、支配するための強力な攻撃・妨害系の組み合わせを紹介します。

敵の戦力を削ぐ「シーフ」の盗むスキル

アビリティ構成

- アクションアビリティ: 盗む(シーフ)

- 習得すべきスキル: 武器を盗む、盾を盗む、兜を盗む、鎧を盗む

「武器を盗む」の戦略的価値

シーフのアビリティ「盗む」は、単にアイテムを入手するだけでなく、敵を無力化する極めて強力な手段となります。 特に「武器を盗む」は、ナイトや竜騎士といった物理攻撃が主体の敵に対して絶大な効果を発揮します。 武器を盗まれた敵は「たたかう」が素手攻撃になり、ダメージ量が激減。 実質的に戦闘能力を奪われた木偶の坊と化します。

高所に陣取って強力な銃や弓で攻撃してくる厄介な敵も、武器さえ盗んでしまえば脅威ではなくなります。 ボスキャラクターや一部の強敵は耐性を持っている場合がありますが、多くの一般兵士には有効です。 敵の攻撃力がインフレし始める中盤において、戦闘開始直後に厄介な敵の武器を盗んで無力化する動きは、非常に有効な戦術となります。

盗む成功率を上げるコツ

「盗む」の成功率は、実行者のSpeedと対象者のSpeedに依存します。 成功率を上げるためには、以下の点を意識しましょう。

- Speedを上げる: シーフや忍者といったSpeedの高いジョブで実行する。 Speedが上がる装備品(シーフの帽子など)を装備させる。

- 対象のSpeedを下げる: 時魔道士の「スロウ」や機工士の「足を狙う」などで、対象のSpeedを低下させると成功率が上がります。

- 方向を意識する: 敵の側面や背面から「盗む」を実行すると、正面からよりも成功率が高くなります。

これらの要素を組み合わせることで、高確率で敵の装備を奪い、戦闘を有利に進めることができます。 また、このゲームでしか手に入らないレアアイテムを盗むためにも、シーフの育成は必須と言えるでしょう。

最強アタッカーへの道「忍者」の二刀流

アビリティ構成

- サポートアビリティ: 二刀流(忍者)

- おすすめの組み合わせジョブ: 文句

二刀流の基本とメカニズム

「二刀流」は、忍者が習得できるサポートアビリティで、盾を装備できなくなる代わりに、両手にそれぞれ武器を装備できるようになります。 これにより、「たたかう」を選択すると、右手の武器と左手の武器で1回ずつ、合計2回の攻撃を繰り出すことが可能になります。 単純に攻撃回数が2倍になるため、ダメージ効率が飛躍的に向上します。

おすすめジョブとの組み合わせ:「文句+二刀流」の破壊力

「二刀流」を最も活かせるジョブの一つが「文句」です。 文句はジョブ特性として格闘能力を持ち、武器を装備していなくても素手で高い攻撃力を誇ります。 この文句にサポートアビリティ「二刀流」をセットすると、なんと素手による2回攻撃が可能になるのです。

この「文句+二刀流」は、特別な武器を必要とせず、自己完結した高い攻撃性能を発揮します。 文句の高いHPと物理攻撃力に加え、忍者の高いSpeed成長率の恩恵も受けやすく、攻守に優れた最強クラスの物理アタッカーとなります。 中盤の多くの敵は、この2回攻撃で一撃のもとに葬り去ることができるでしょう。 前述した「見切る+マント」の防御コンボとも相性が良く、回避盾アタッカーとして前線で大活躍が期待できます。

戦場を駆け巡る「移動力UP」の重要性

アビリティ構成

- ムーブアビリティ: Move+1(共通), Move+2(シーフ), Move+3(吟遊詩人/踊り子)

「移動プラス」の取得優先度

FFTは高低差のある立体的なマップで戦うシミュレーションRPGであり、「移動力(Move)」は攻撃力や防御力と同じくらい、あるいはそれ以上に重要なステータスです。 移動力が高ければ、

- 敵の攻撃範囲外から一方的に攻撃できる

- 有利な地形(高所など)を素早く確保できる

- 味方の回復や補助に駆けつけやすい

- 宝箱や隠されたアイテムに到達しやすい

といった数多くのメリットがあります。 特に、シーフが習得できる「Move+2」は、比較的早い段階で習得可能でありながら効果が絶大です。 全てのユニットに最終的に習得させることを目標に、優先的にJPを割り振る価値のあるアビリティと言えます。 攻撃が届くか届かないか、この1マスの差が勝敗を分ける場面は数多く存在します。

【育成編】キャラクターを効率的に強化するテクニック

強力なスキルの組み合わせを活かすためには、その土台となるキャラクターのステータスが重要です。 ここでは、中盤以降の育成において意識すべきポイントを解説します。

レベルアップ時のジョブ選択の重要性

FFTでは、レベルアップした瞬間に就いているジョブによって、HPやMP、物理攻撃力(PA)、魔法攻撃力(MA)、Speedといったステータスの伸び率(成長率)が異なります。 つまり、どのジョブでレベルを上げるかによって、最終的なステータスに大きな差が生まれるのです。

なぜ「忍者」でのレベルアップが推奨されるのか?

物理アタッカーを育成する場合、最も重要なステータスの一つが「Speed」です。 Speedが高いほど、行動順が早く回ってきたり、連続で行動できたりと、戦闘において圧倒的なアドバンテージを得られます。 全ジョブの中で、このSpeedの成長率が最も高いのが「忍者」です。

そのため、最終的にナイトや竜騎士として運用したいユニットであっても、レベルアップの直前にジョブを忍者にチェンジし、レベルが上がったら元のジョブに戻す、という手間をかけるだけで、同じレベルでもSpeedの高い優秀なユニットが育ちます。 逆に、魔道士系のユニットは、魔法攻撃力(MA)の成長率が高い「黒魔道士」や「召喚士」でレベルを上げるのが効率的です。

主なジョブのステータス成長率比較

| ジョブ | HP | MP | PA | MA | Speed |

|---|---|---|---|---|---|

| 見習い戦士 | 高い | 低い | 高い | 低い | 普通 |

| ナイト | 非常に高い | 低い | 非常に高い | 低い | やや低い |

| モンク | 非常に高い | 低い | 非常に高い | 低い | やや高い |

| 忍者 | 普通 | ごく低い | 高い | 低い | 非常に高い |

| 黒魔道士 | 低い | 非常に高い | 低い | 非常に高い | 普通 |

| 召喚士 | 低い | 非常に高い | 低い | 非常に高い | やや低い |

| 話術士 | ごく低い | 低い | ごく低い | ごく低い | 普通 |

※成長率を分かりやすく表現したものです。 厳密な内部数値とは異なります。

このように、将来を見据えてレベルアップ時のジョブを意識的に選択することが、最強ユニット育成への第一歩となります。

JP稼ぎの効率的な方法

新しいアビリティを習得するには、大量のJPが必要です。 ストーリーを進めるだけではJPが不足しがちなので、効率的なJP稼ぎの方法を知っておくと育成がスムーズに進みます。

おすすめの稼ぎ場所とテクニック

JPは、何かしらのアクション(たたかう、アイテム、アビリティ使用など)を成功させることで獲得できます。 効率的に稼ぐには、敵を一体だけ残し、その敵を無力化(カエルにする、ドンムブにするなど)した状態で、味方同士で延々とアクションを繰り返すのが定番です。

- 味方を攻撃・回復: 攻撃力の低い味方で他の味方を殴ったり、回復魔法をかけ続けたりする。

- ステータス変化を利用: 味方に「ヘイスト」や「プロテス」をかけ続ける。

- 話術士の活用: 話術士の「説法」や「賞賛」は対象を選ばず、MPも消費しないため、JP稼ぎに非常に便利です。

サポートアビリティ「JP取得UP」(見習い戦士)をセットしておけば、獲得JPが1.5倍になるので、忘れずに習得・装備させておきましょう。

まとめ

今回は、「ファイナルファンタジータクティクス イヴァリース クロニクルズ」の中盤以降で活躍する、強力なスキルの組み合わせについて解説しました。

- 防御の要: 「瀕死HP回復」「ゴーレム」「見切る」を軸に、敵の猛攻を凌ぐ。

- 攻撃の起点: 「武器を盗む」で敵を無力化し、「二刀流」で圧倒的な火力を叩き出す。

- 育成の鍵: 「移動力UP」を優先し、レベルアップは「忍者」で行うことで、ステータスに差をつける。

FFTの最大の魅力は、ここに挙げた以外にも無数の組み合わせが存在し、プレイヤーの数だけ戦術が生まれる奥深さにあります。 今回紹介した組み合わせは、あくまで強力な一例にすぎません。 ぜひ、これをベースとして、あなただけの最強のユニット、最強の騎士団を作り上げる楽しさを味わってみてください。 イヴァリースの世界でのあなたの戦いが、より一層エキサイティングなものになることを願っています。