ゲーム評論家の桐谷シンジです。 今回も多く寄せられてる質問にお答えしていきます。

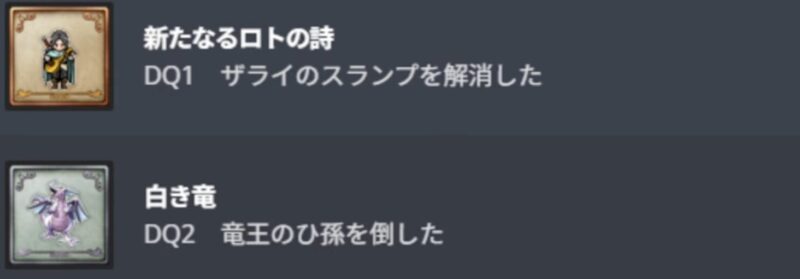

この記事を読んでいる方は、2024年11月14日に発売予定のHD-2D版『ドラゴンクエストⅠ&Ⅱ』、特に『ドラゴンクエストⅡ 悪霊の神々』(以下、ドラクエ2リメイク)に関する「ある噂」が気になっていると思います。 それは、PlayStation版などに搭載される「トロフィー機能」によって、エンディング後の裏ボスや追加要素といった、本来隠されているはずの情報が発売前に判明してしまっているのではないか、というものです。

私自身、この情報を耳にした時は「まさか」と思いましたが、実際に調査を進めると、看過できない事実が浮かび上がってきました。 国民的RPGの金字塔であるドラクエ、その中でも特に語り草となっている『ドラクエ2』のリメイクに対する期待が大きいだけに、この問題は多くのファンにとって非常にデリケートなものでしょう。

この記事を読み終える頃には、ドラクエ2リメイクのトロフィー機能に関するネタバレ問題の真相と、それに対して我々プレイヤーがどう向き合うべきかの疑問が解決しているはずです。

- ドラクエ2リメイクのトロフィー問題

- 裏ボス存在の公式ネタバレ疑惑

- 原作との違いと追加要素の強力な示唆

- ネタバレ回避のための具体的な対策

それでは解説していきます。

【閲覧注意】ドラクエ2リメイクのトロフィー機能とネタバレ問題

さて、本題に入りましょう。 この待望のリメイク作において、発売を目前に控えた今、非常に深刻な「ネタバレ」問題が浮上しています。 その震源地となっているのが、PlayStation 5版やSteam版に搭載されている「トロフィー(実績)機能」です。

問題となっているトロフィー機能とは?

トロフィー機能とは、ゲーム内で特定の条件(例:「竜王を倒した」「サマルトリアの王子と出会った」など)を達成することで獲得できる、デジタルな「勲章」のようなものです。 多くのプレイヤーにとって、これはゲームの達成度を示す指標であり、コンプリートを目指す「やりこみ」のモチベーションにもなっています。

通常、これらのトロフィーリストは、ゲームの発売と同時に(あるいは発売前から)プラットフォーム上で公開されます。 プレイヤーは「次に何をすればいいか」のガイドとしてリストを閲覧することができます。 ここまでは、なんら問題のない、ごく一般的なゲームの仕様です。

トロフィーリストに隠された衝撃の内容

しかし、HD-2D版『ドラゴンクエストⅠ&Ⅱ』、特に『ドラクエ2』のトロフィーリストが公開された(あるいは一部で閲覧可能になった)際、多くのプレイヤーが目を疑うことになりました。

リストを上から順に見ていくと、「ローレシア城を出発した」「ハーゴンを倒した」「シドーを倒した」といった、原作のストーリー進行に沿った順当なトロフィーが並んでいます。 これは予想通りです。

問題は、その「下」です。 明らかに原作のラスボスである「シドーを倒した」というトロフィーよりも下、つまり時系列的に「後」に配置されていると思われるトロフィーが存在するのです。

衝撃のトロフィー名(仮名)

(※本レビューでは、具体的なネタバレを最大限防ぐため、あえて正確な名称は伏せますが、以下のような内容のトロフィーが確認されている、という情報が錯綜しています。)

- 「????を倒した」

- 「真のエンディングに到達した」

- 「????(原作に存在しないダンジョンの名前)を踏破した」

これらのトロフィーの存在は、何を意味するのでしょうか。 言うまでもありません。 原作のラスボスであるシドーを倒した後にも、まだ続きがある。 つまり、エンディング後の追加ダンジョン、そして「裏ボス」が存在することを、公式のトロフィーリストが白日の下に晒してしまっているのです。

なぜこれが「ネタバレ」なのか?

「やりこみ要素が事前にわかるだけじゃないか」と思う方もいるかもしれません。 しかし、これはドラクエという物語体験において、致命的なネタバレだと私は考えます。

ドラクエシリーズの大きな魅力の一つは、「世界に平和が戻った。めでたしめでたし…」と思いきや、突如として現れる更なる脅威、知られざるダンジョン、そしてプレイヤーの挑戦を待つ「裏ボス」の存在です。 『ドラクエ3』のアレフガルド、『ドラクエ4』のピサロ、『ドラクエ5』のエスターク… これらは、プレイヤーが自力で世界を隅々まで探索し、謎を解き明かした末に出会える「ご褒美」であり、最大の「サプライズ」でした。

今回の『ドラクエ2』リメイクにおいても、もし裏ボスや真のエンディングが用意されているとしたら、それは開発者がプレイヤーを驚かせようと仕込んだ、最大の隠し玉だったはずです。 それを、ゲームをプレイする前に、誰でも閲覧可能なトロフィーリストという形で「答え」を明かしてしまうのは、開発者の意図したサプライズを根底から覆す行為にほかなりません。

公式による「ネタバレ」への賛否両論

この一件は、SNS上でも大きな議論を巻き起こしています。

【否定的な意見】

- 「最大の楽しみを奪われた」

- 「公式がネタバレしてどうする。隠しトロフィーにすべきだった」

- 「初見の驚きを返してほしい」

- 「これでは『隠し』ボスではなく『告知』ボスだ」

【肯定的な(あるいは容認する)意見】

- 「どうせ攻略サイトですぐにバレる時代。最初から公開してくれた方が親切」

- 「やりこみ要素があることがわかって、逆に購入意欲が湧いた」

- 「トロフィー名だけでは、どんなボスでどんなストーリーかは分からない」

私個人としては、情報ソース①の配信者の方の困惑に深く共感します。 「これはネタバレなのか? いや、公式が出している情報だからネタバレではないのか?」と。

確かに、トロフィーリストは誰でも見られる公式情報です。 しかし、その内容が、本来ゲームを深くやりこんだ末に知るはずだった「秘密」だとしたら?

これは、近年のゲーム開発における「トロフィー・実績機能の功罪」という、根深い問題点を浮き彫りにしています。 開発者はやりこみ要素としてトロフィーを設定する。 しかし、プラットフォームの仕様上、そのリストは公開されてしまう。 結果として、プレイヤーが受けるはずだったサプライズが失われる。

このジレンマは、『ドラクエ2』リメイクに限った話ではありません。 多くのゲームが同様の問題を抱えていますが、国民的RPGであり、かつ「原作にはなかった要素」であるだけに、今回の衝撃は特に大きいと言えるでしょう。

ネタバレを回避したいプレイヤーが今すぐやるべきこと

では、私のように「初見の驚きを大切にしたい」「エンディング後のサプライズは自分の力でたどり着きたい」と考えるプレイヤーは、どうすればいいのでしょうか。 残念ながら、一度知ってしまった情報を脳から消すことはできません。

しかし、これから発売日を迎えるにあたり、これ以上の「追いネタバレ」を防ぐことは可能です。

- PSNやSteamのトロフィー/実績リストを絶対に見ない これが最も重要です。 ゲームを購入しても、インストールしても、起動しても、絶対にトロフィーの項目にはアクセスしないでください。 友人との比較などもってのほかです。

- SNSや動画サイトでの情報収集を控える 発売後は、「裏ボス倒した!」「真エンディング見た!」といった感想や攻略情報が溢れかえります。 「ドラクエ2 リメイク」といったキーワードでの検索は、クリアするまで絶対に避けるべきです。

- 信頼できる情報源(ネタバレ配慮あり)のみを参照する どうしても情報が必要な場合は、私のような評論家や、ネタバレに最大限配慮しているメディアのレビューを参考にする程度に留めましょう。

この問題は、我々プレイヤー側の「情報リテラシー」も試されていると言えます。 「知らないで楽しむ権利」は、自ら守りに行かなければならない時代なのです。

原作『ドラゴンクエストⅡ』とリメイク版の比較考察

今回のトロフィー問題がこれほど大きな騒ぎになっている背景には、原作であるファミコン版『ドラゴンクエストⅡ』が、いかに強烈なインパクトをプレイヤーに残したかという歴史的経緯があります。

原作ファミコン版『ドラクエ2』の衝撃とトラウマ

1987年に発売された原作『ドラクエ2』は、前作『Ⅰ』からあらゆる面で正当進化を遂げた傑作でした。 パーティ戦闘、広大な世界、船による冒険、個性豊かな3人の仲間。 しかし、同時に、当時のRPGの中でも群を抜く高難易度で知られています。

鬼畜だった難易度「ロンダルキアへの洞窟」

その象徴が、最終決戦の地へ向かう「ロンダルキアへの洞窟」です。 複雑怪奇なマップ構造、無限ループ、落とし穴、そして出現するモンスターの異常な強さ。 ブリザードの「ザラキ」連発、デビルロードの「マホトーン」と「メガンテ」のコンボ、キラーマシーンの2回攻撃… ここでどれだけ多くの勇者たちが心を折られ、コントローラーを投げたことでしょう。

私自身、小学生の頃、方眼紙にマッピングしながら、泣きそうになってこの洞窟を攻略した記憶があります。 あの絶望感と、それを乗り越えてロンダルキアの台地に立った時の達成感は、他のゲームでは味わえないものでした。

復活の呪文

そして、『ドラクエ2』と言えば「復活の呪文」です。 セーブ機能がまだ一般的でなかった時代、ゲームの続きを遊ぶためには、52文字ものひらがなの羅列を正確に書き写す必要がありました。 「ぱ」「ぷ」「ぺ」の見間違い、「ふ」と「う」の書き間違いで、苦労して育てたデータが消え去る悲劇。 「おきのどくですが ぼうけんのしょは きえてしまいました」とは異なる、アナログな絶望感がそこにはありました。

スーパーファミコン版リメイクでの改善

こうした原作のハードルの高さは、1993年に発売されたスーパーファミコン版『ドラゴンクエストⅠ・Ⅱ』で大幅に改善されました。 グラフィックの向上はもちろん、セーブ機能の搭載(復活の呪文の廃止)、ゲームバランスの調整(ロンダルキアへの洞窟の難易度緩和、サマルトリアの王子の強化など)が施され、格段に遊びやすくなりました。

このSFC版は、多くのプレイヤーにとって「決定版」とされており、HD-2D版がこのSFC版をベースにしているのか、それともあくまで原作ファミコン版の再構築なのかは、ファンの間でも意見が分かれるところです。

トロフィーが示唆する「原作になかった要素」

ここで、今回のトロフィー問題に話を戻します。 重要なのは、トロフィーが示唆している「裏ボス」や「真エンディング」は、ファミコン版にもスーパーファミコン版にも存在しなかった、完全な新規要素である可能性が極めて高い、という点です。

SFC版では、アイテムの追加や一部のセリフ変更はありましたが、シドーを倒した後の追加ストーリーはありませんでした。 もしHD-2D版で、シドー討伐後に「真の黒幕」が姿を現したり、破壊神シドーが更なる変貌を遂げたり、あるいはハーゴンの背後にいた存在が明らかになるような展開が追加されるとしたら… それは、単なるリメイクを超えた「再構築(リビルド)」と呼ぶべきものです。

トロフィーリストは、我々に「これはお前たちが知っているドラクエ2ではないかもしれないぞ」という、開発からの挑戦状(あるいは、意図せぬリーク)を突きつけているのです。

トロフィー問題から考える現代のゲームと「ネタバレ」

ゲーム評論家という立場から、今回の件をもう少し掘り下げて考察します。 これは単なる「ドラクエの新作情報」ではなく、「現代のゲーム体験における構造的な問題」を含んでいます。

トロフィー・実績機能の功罪

前述の通り、トロフィー機能にはメリットとデメリットがあります。

【功(メリット)】

- プレイヤーのやりこみ度を可視化する。

- ゲームの様々な遊び方をガイドする(例:「特定の武器だけでクリアする」など)。

- 達成感を共有し、コミュニティでの話題作りになる。

【罪(デメリット)】

- 隠し要素やストーリーの結末を「ネタバレ」してしまう。

- 「トロフィーのためのプレイ」を誘導し、純粋なゲーム体験を阻害することがある。

- コンプリート強迫観念を生み出し、プレイヤーにストレスを与えることがある。

多くの開発者は、このデメリットを理解した上で、「隠しトロフィー(シークレットトロフィー)」という設定を活用します。 これは、プレイヤーがその条件を達成するまで、トロフィーの名前も内容も隠される機能です。 ストーリーの核心に触れるものや、重大なサプライズは、本来この「隠しトロフィー」に設定されるべきでした。

なぜ今回、『ドラクエ2』リメイクの開発チーム(あるいはパブリッシャー)が、裏ボスや追加エンディングに該当するであろうトロフィーを「隠し」にしなかったのか。 これは最大の疑問です。 単なる設定ミスなのか、それとも「やりこみ要素があること」を積極的にアピールする(つまり、バレても構わない)というマーケティング戦略だったのか。 私には前者(設定ミス)であってほしいと願うばかりです。

他のゲームにおける同様の事例

実は、トロフィーや実績によるネタバレは、今に始まったことではありません。

- 海外の有名RPGで、エンディングの分岐や仲間になるキャラクターが実績リストで事前にバレてしまった。

- ホラーゲームで、隠しボスの名前や出現条件が実績で丸わかりになってしまった。

- アドベンチャーゲームで、物語の終盤の重要な選択肢がトロフィー名になっていた。

枚挙にいとまがありません。 しかし、プラットフォームホルダー(ソニーやマイクロソフト、Valve)も、開発者側も、この問題に対して根本的な解決策を提示できていないのが現状です。

「知る権利」と「知らないで楽しむ権利」

現代は、情報にアクセスすることが極めて容易な時代です。 攻略情報は、ゲーム発売の数時間後にはネット上に溢れます。 プレイヤーには「知りたい」時に「知る権利」があります。

しかし、同時に、プレイヤーには「知らないままゲームに没頭し、初見の驚きを体験する権利」もあるはずです。 トロフィー機能は、この「知らないで楽しむ権利」を、プレイヤーの意図しない形で侵害する可能性を常にはらんでいます。

特にドラクエのような、世代を超えて愛される「物語体験」を重視するゲームにおいて、この問題はより深刻です。

HD-2D版『ドラクエ2』の追加要素への期待(トロフィー以外)

トロフィー問題で暗い話題が先行してしまいましたが、見方を変えれば、「公式がネタバレしてしまうほど、自信のある追加要素が待っている」とも言えます。 私自身、一人のドラクエファンとして、そして評論家として、トロフィー以外にもHD-2D版『ドラクエ2』に期待している点は多くあります。

ボイス対応の是非

トレーラーや情報ソース①のプレイ動画でも確認できるように、本作にはキャラクターボイスが実装されています。 しかし、情報ソース①で「ボイスあるところとないところある」と指摘されている通り、どうやらフルボイスではなく、主要なイベントシーンのみがボイス対応となる「パートボイス」仕様のようです。

これには賛否両論あるでしょう。 「ドラクエはボイス不要」という原理主義的な意見も根強くあります。 私個人としては、HD-2Dの美しいグラフィックと豪華なBGMに、ボイスが加わることで、キャラクターの個性やドラマ性がより深まるのであれば「賛成」です。

特に『ドラクエ2』は、原作では仲間たちの個性がやや希薄でした。 ローレシアの王子の熱血漢ぶり、サマルトリアの王子の(やや頼りない)マイペースさ、ムーンブルクの王女の健気さと強力な呪文。 これらがボイスによってどう表現されるのか、非常に楽しみです。 欲を言えば、「大したイベントじゃないから」ボイスがない、という線引きではなく、できるだけ多くのシーンで彼らの声を聞きたかった、というのが本音ですが。

BGMのアレンジと立体感

ドラクE(すぎやまこういち氏)の音楽は、シリーズの魂です。 HD-2D版では、これらの名曲がオーケストラアレンジで収録されることが期待されます。 情報ソース①でも「BGMのこの立体感」と言及されているように、単なる音質の向上だけでなく、HD-2Dの立体的なマップと連動した、臨場感のある音響デザインにも期待したいところです。

ロンダルキアの洞窟で、遠くからモンスターの気配が聞こえたり、風の塔で風切り音が立体的に響いたりといった、環境音と音楽の融合が、没入感をさらに高めてくれるでしょう。

バランス調整と「遊びやすさ」

やはり最大の関心事は、ゲームバランスです。 特に原作の理不尽さをどう現代風にアレンジするか。 SFC版の「ぬるすぎた」とも言われるバランスではなく、ファミコン版の「歯ごたえ」を残しつつ、理不尽な「死」だけを取り除くような、絶妙な調整が求められます。

例えば、

- 「ザラキ」の成功率を調整する

- 「メガンテ」を回避する手段を用意する

- サマルトリアの王子の成長率を見直す

- ロンダルキアへの洞窟の構造を、理不尽なループや落とし穴は減らしつつ、「迷う楽しさ」は残す

といった調整です。 トロフィーに「裏ボス」が示唆されている以上、本編の難易度はある程度抑えめにし、やりこみ派のプレイヤーは裏ボスで存分に苦しんでもらう、という棲み分けになる可能性も高いと私は分析しています。

自動戦闘機能とテンポ

情報ソース①では「自動戦闘機能オンにしていただく方がやりやすい」との発言もありました。 近年のリメイクRPGでは標準装備とも言える機能です。 レベル上げや、明らかに格下の敵との戦闘において、この機能は非常に有用です。

HD-2D版ドラクエは、テンポの良い戦闘と、この自動戦闘機能の搭載により、原作の「作業ゲー」になりがちな部分を快適にプレイできるようになっていると予想されます。 古参ファンからは「戦闘も自分で操作してこそ」という意見もあるでしょうが、現代のプレイヤーの可処分時間を考えると、この機能は必須と言えるかもしれません。

HD-2D版『ドラゴンクエストⅠ&Ⅱ』とは何か

まずは、今回の話題の渦中にある作品について、基本情報をおさらいしておきましょう。 HD-2D版『ドラゴンクエストⅠ&Ⅱ』は、スクウェア・エニックスが2024年11月14日に発売を予定しているRPGです。 (※対応プラットフォーム:Nintendo Switch / PlayStation 5 / PlayStation 4 / Xbox Series X|S / Steam / Windows PC)

この作品は、1986年に発売された『ドラゴンクエストⅠ』と、1987年に発売された『ドラゴンクエストⅡ 悪霊の神々』の2作品を、現代の技術「HD-2D」で美しくリメイクし、一つにまとめたものです。 ドラクエシリーズの原点であるロト三部作の始まりを、新たなビジュアル表現で体験できるということで、発表当初からオールドファンを中心に絶大な期待が寄せられています。

HD-2D技術がもたらす映像革命

本作の最大の特徴は、何と言っても「HD-2D」というグラフィック技術です。 これは、『オクトパストラベラー』や『ライブアライブ』のリメイクで高い評価を受けたスクウェア・エニックス独自の表現手法です。

ドット絵の持つ温かみや「らしさ」を尊重しつつ、3DCGの技術を融合させることで、立体的なマップ表現、美しい光や水の反射、奥行きのある空間演出を実現しています。 ファミコンやスーパーファミコンで慣れ親しんだ世界が、現代の解像度で、かつノスタルジーを一切損なうことなく再構築されているのです。

私自身、公開されたトレーラー映像を見た際、光の粒が舞うロンダルキアの雪原や、立体的に表現されたアレフガルドの城下町に息を呑みました。 これは単なるグラフィックの向上ではなく、「思い出の中のドラクエ」を最も理想的な形で具現化する試みと言えるでしょう。

『ドラゴンクエストⅠ』リメイクのポイント

『ドラゴンクエストⅠ』は、言わずと知れた「勇者ロト」の物語の始まりです。 竜王に立ち向かう一人の勇者の孤独な戦いを描いた、日本RPGの始祖とも言える作品です。

今回のリメイクでは、グラフィックの刷新はもちろん、遊びやすさの面でも現代的な調整が加えられていることが予想されます。 例えば、原作の「カニ歩き」(勇者が常に正面を向いている)がHD-2Dの他作品同様に多方向への自然な移動になっているのか、それとも原作リスペクトで残されるのか。 また、レベルアップのテンポや、アイテムの所持制限など、現代のプレイヤーがストレスを感じやすい部分がどう改善されているのかも注目ポイントです。

『Ⅰ』は物語のボリュームこそコンパクトですが、それゆえにHD-2Dで描かれる一つ一つのフィールド、ダンジョン、そして竜王との対峙が、どれほど濃密な体験になるのか期待が高まります。

『ドラゴンクエストⅡ 悪霊の神々』リメイクのポイント

そして、今回のレビューの核心となるのが『ドラゴンクエストⅡ』です。 前作から100年後の世界を舞台に、ローレシアの王子、サマルトリアの王子、ムーンブルクの王女という、ロトの血を引く3人の仲間たちが集い、大神官ハーゴンと破壊神シドーに挑む物語です。

『Ⅰ』の1対1の戦いから一転、シリーズで初めて「パーティシステム」を導入し、冒険のスケールは格段に広がりました。 船を手に入れて広大な海を冒険する自由度の高さ、そして何より、当時のプレイヤーにトラウマを植え付けた「ロンダルキアへの洞窟」に代表される、極めて高い難易度が語り草となっています。

HD-2D版では、この『ドラクエ2』がどのようにリメイクされるのかが最大の焦点です。 あの理不尽とも言える難易度(特に終盤のザラキ連発や、デビルロードの罠など)がどの程度調整されるのか。 また、原作ではやや説明不足だった仲間たちとのドラマが、HD-2Dの演出によってどう深掘りされるのか。 多くのプレイヤーが、単なる移植ではない「決定版」としての『ドラクエ2』を待ち望んでいるのです。

まとめ

長くなりましたが、今回のレビューの要点をまとめます。

HD-2D版『ドラゴンクエストⅠ&Ⅱ』、特に『ドラクエ2』リメイクにおいて、PlayStation版などのトロフィーリストに、エンディング後の「裏ボス」や「真エンディング」の存在を強く示唆する項目が含まれている可能性が極めて高いです。

これは、本来プレイヤーが自力で発見すべき「最大のサプライズ」を、公式が意図せず(あるいは意図的に)発売前にネタバレしてしまっている状態と言えます。 ゲーム評論家としては、この事態を非常に憂慮しています。 開発者が仕込んだであろう初見の驚きは、プレイヤーにとって最も価値のある体験の一つだからです。

ネタバレを回避し、純粋な気持ちで『ドラクエ2』リメイクを楽しみたいと考える方は、発売後、ゲームをクリアするまで、トロフィーリスト、実績リスト、そして関連するSNSや動画サイトの閲覧を絶対に避けてください。

一方で、この「バレ」てしまった情報は、裏を返せば、今回のリメイクが単なる移植ではなく、原作にもSFC版にもなかった「完全新規の追加要素」を伴う、意欲的な作品であることの証明でもあります。

トロフィー問題という思わぬ形でハードルが上がってしまいましたが、HD-2Dで描かれるロトの世界、フルオーケストラのBGM、そして我々が知らなかった『ドラクエ2』の「その先」の物語。 一人のゲームファンとして、このリメイクが我々の期待を(良い意味で)裏切ってくれることを心から願っています。

発売日に、ローレシアの城でまたお会いしましょう。