ゲーム評論家の桐谷シンジです。 今回も多く寄せられてる質問にお答えしていきます。

この記事を読んでいる方は、2025年発売予定のHD-2D版『ドラゴンクエストI&II』、特に『II』の追加要素である「ぱふぱふ改」について、「なぜ新仲間のサマルトリアの王女は習得できず、ムーンブルクの王女だけが習得できるのか?」という点が気になっていると思います。 特にお二人の「胸のサイズ」が関係しているのではないか、という考察に注目が集まっているようですね。

この記事を読み終える頃には、その疑問に対するゲーム評論家としての多角的な考察が解決しているはずです。

- HD-2D版の「ぱふぱふ改」は主人公とムーンブルクの王女のみ習得可能

- サマルトリアの王女が習得不可の理由は「胸のサイズ」説が有力か徹底考察

- 「遊び人気質」というサマルトリアの王女の性格が習得不可の要因か分析

- ゲームバランス調整の観点からキャラクターの役割分担を解説

それでは解説していきます。

HD-2D版『ドラゴンクエストII』における「ぱふぱふ改」の衝撃的な仕様

まず、今回の考察の前提となるHD-2D版『ドラゴンクエストII 悪霊の神々』における「ぱふぱふ改」の仕様について整理しましょう。 オリジナル版(ファミコン版)やスーパーファミコン版のリメイクとは、パーティ構成も特技のシステムも根本から異なっています。

新要素「巻物」による特技・呪文の習得システム

HD-2D版では、オリジナル版にはなかった「特技」が大幅に追加されています。 さらに、キャラクターがレベルアップで覚えるだけでなく、新アイテム「巻物」を使用することで、特定の呪文や特技を追加で習得できるシステムが導入されました。

重要なのは、この「巻物」には、それぞれ「習得可能なメンバーが決まっている」という点です。 例えば、「さみだれけん」の巻物はサマルトリアの王子専用であるように、キャラクターの個性や適性によって習得できるかどうかが決まっています。 今回のテーマである「ぱふぱふ改」も、この巻物システムによって習得する特技の一つです。

「ぱふぱふ改」の基本情報と驚くべき効果

「ぱふぱふ改」は、「ギャルの巻物」というアイテムを使用することで習得可能です。 この「ギャルの巻物」は、クリア後のやりこみ要素である「謎の塔」でしんりゅうを倒した後、願い事として選択することで入手できる、非常に貴重なアイテムとなっています。

そして、最も注目すべきは、その効果が習得するキャラクターによって全く異なる点です。

| 習得キャラ | 消費MP | 効果 |

|---|---|---|

| 主人公(ローレシアの王子) | 4 | 敵全体にかなりダメージを与える |

| ムーンブルクの王女 | 4 | 敵全体をたまに1ターン行動不能にする |

主人公が使うと全体攻撃技に、ムーンブルクの王女が使うと全体状態異常(魅了・混乱系)の特技になるのです。 同じ名前の特技で効果がここまで違うのは、ドラクエシリーズでも非常に珍しい仕様と言えるでしょう。

習得可能キャラクターは「主人公」と「ムーンブルクの王女」のみ

さて、ここが本題です。 この「ギャルの巻物」を使用できる、すなわち「ぱふぱふ改」を習得できるのは、パーティメンバー4人のうち、「主人公(ローレシアの王子)」と「ムーンブルクの王女」の2人だけです。

HD-2D版で新た仲間になる「サマルトリアの王女」、そして彼女の兄である「サマルトリアの王子」は、この「ギャルの巻物」を使うことができません。 主人公が習得できるのは、ある種のギャグや「お色気とは無縁の何か別の技」として解釈できますが、女性キャラクターであるサマルトリアの王女が習得できないのは、なぜでしょうか。

新仲間「サマルトリアの王女」はなぜ習得できないのか?

『II』のパーティに加わる4人目の仲間、サマルトリアの王女(デフォルトネーム:マカロン)。 彼女はメラミやヒャダルコといった攻撃呪文、MP自動回復の「まりょくの風」などを使いこなすオールラウンダーとして期待されています。 性格も「自由気まま」「やんちゃ」「遊び人気質」と評されており、一見すると「ぱふぱふ」のようなお遊び系の特技を真っ先に習得しそうなものです。

それなのに、なぜ彼女は習得できないのか。 この疑問について、皆さんが最も関心を寄せている「胸のサイズ」説から、私なりの考察を深めていきましょう。

考察①:最大の焦点「胸のサイズ」問題を公式イラストから徹底比較

「ぱふぱふ」という特技の性質上、その実行には術者の身体的な特徴、特に「胸の豊満さ」が必要である、と考えるのは自然な流れです。 では、サマルトリアの王女とムーンブルクの王女の公式イラスト(鳥山明氏デザイン)を比較し、この説の信憑性を検証します。

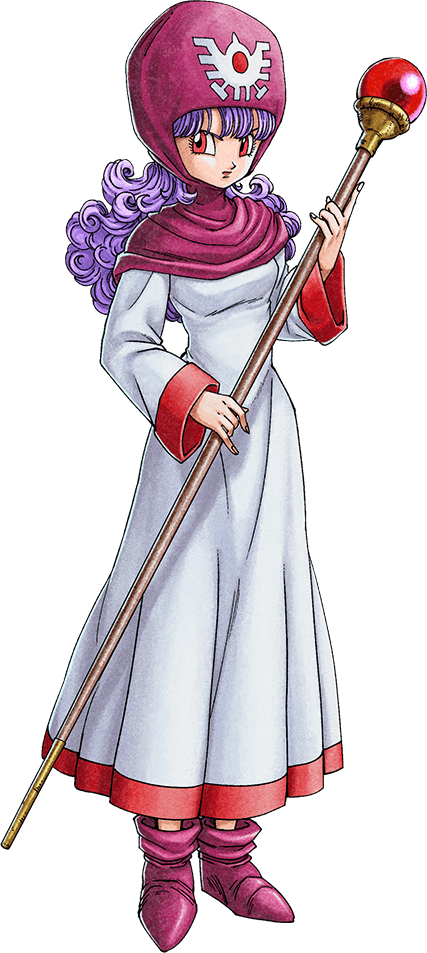

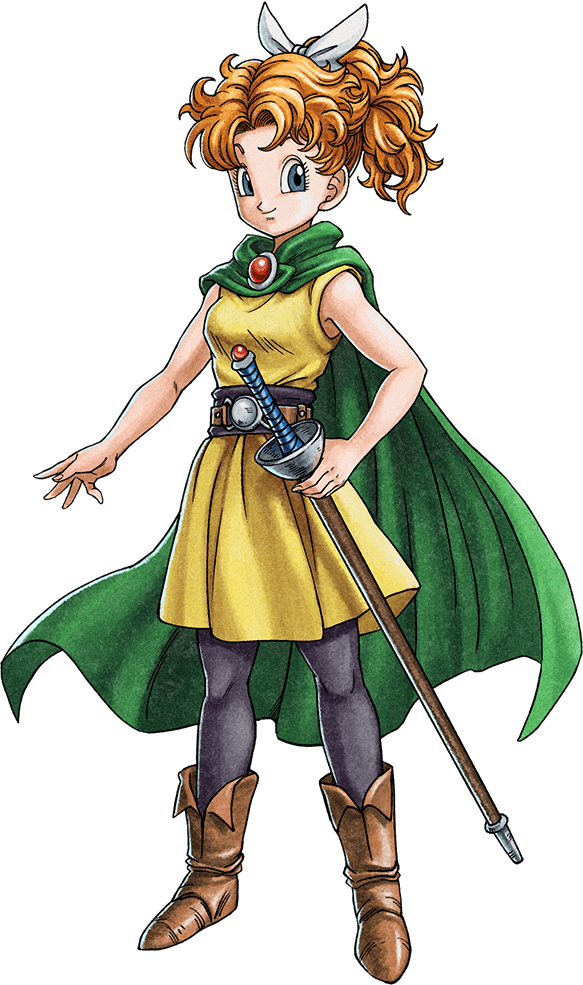

アップロードされたイラストの紹介

今回、比較対象とするのは、ユーザーの皆様から提供された2点の公式イラストです。

- サマルトリアの王女: 黄色いワンピースに緑色のケープを羽織り、剣を携えた姿。元気で活発そうな印象を受けます。

- ムーンブルクの王女: 白いローブにピンク色の頭巾とケープをまとい、杖を持った姿。おしとやかで神秘的な印象を受けます。

この2枚のイラストから、両者の体型、特に胸部の描写について詳細に分析していきます。

サマルトリアの王女の身体的特徴の分析

活発さを強調したデザインと服装

サマルトリアの王女の服装は、動きやすさを重視したと思われる短いワンピースとタイツ、ブーツという組み合わせです。 ケープをまとい、剣を腰に下げていることからも、彼女の「やんちゃ」で「行動力がある」という性格設定が色濃く反映されています。

胸部の描写についての詳細な考察

問題の胸部ですが、服装は比較的シンプルで、体にフィットしている部分もあります。 腰には太いベルトを巻いており、ウエストの細さが強調されています。 その上で胸部の膨らみを見てみると、陰影は控えめで、全体的にスレンダーな体型であることが伺えます。

もちろん、鳥山明氏のデフォルメされた画風において、胸のサイズを正確に断定することは困難です。 しかし、少なくとも「豊満」「グラマラス」といった表現が当てはまる描写にはなっておらず、むしろ「少女らしさ」「未発達さ」を感じさせるデザインと言えるでしょう。 この活発でスレンダーな体型が、「ぱふぱふ」を実行するには物理的に「資質が足りない」と判断された可能性は十分に考えられます。

ムーンブルクの王女の身体的特徴の分析

ローブに隠された体型

一方、ムーンブルクの王女は、全身をゆったりとした白いローブで覆っています。 頭巾も深くかぶっており、肌の露出は顔と手のみ。サマルトリアの王女とは対照的に、体型を完全に隠す服装です。 この服装は、彼女の「魔道士タイプ」「ヒーラー」としての役割や、呪いによって犬にされていた過去のミステリアスな雰囲気を強調しています。

胸部の描写と「ぱふぱふ」実行のポテンシャル

体型はローブに隠されていますが、胸元をよく見ると、布地に自然なたわみと陰影が描かれています。 この陰影は、サマルトリアの王女のフラットな描写と比較して、衣服の下にある程度の膨らみが存在することを強く示唆しています。 また、ローブによって体型が隠されているからこそ、「実は隠れグラマーなのでは?」という想像をかき立てる余地があります。

ドラクエシリーズにおいて、「ぱふぱふ」の使い手となる女性キャラクター(例えば『VIII』のゼシカや『XI』のマルティナ)は、いずれも豊満なスタイルで描かれる傾向が強いです。 ムーンブルクの王女も、この「ぱふぱふ使いの系譜」に連なるだけのポテンシャル(=胸のサイズ)を秘めている、と開発陣が判断した可能性は高いでしょう。

比較結論:「胸のサイズ」説は有力か?

公式イラストを比較した結果、 「サマルトリアの王女はスレンダーな体型で、ぱふぱふ実行の資質に欠ける」 「ムーンブルクの王女はローブに隠されているが、豊満さを伺わせる描写があり、資質を秘めている」 と分析できます。

結論として、「サマルトリアの王女がぱふぱふ改を習得できない理由は、胸のサイズが足りないから」 という説は、非常に有力な根拠の一つであると私は考えます。

考察②:「遊び人気質」は「ぱふぱふ」と相性が悪い? 性格からのアプローチ

しかし、ゲームキャラクターの特技設定は、物理的な特徴だけで決まるものではありません。 キャラクターの「性格」も重要な要素です。 次に、両者の内面的な違いが、習得の可否にどう影響したのかを考察します。

サマルトリアの王女のキャラクター性:「自由奔放」と「やんちゃ」

HD-2D版のサマルトリアの王女は、「兄想い」「努力家」でありながら、「自由気まま」「少々やんちゃ」という性格が公式に明かされています。 この性格は、ドラクエシリーズにおける「遊び人」の職業イメージに近いものがあります。 実際、先行プレイのレビューでは、彼女が「遊び人気質」であり、戦闘中に「コマンドを無視して独自に行動する」ことがあると報告されています。

コマンド無視も?「遊び人」としての側面

「遊び人」は、『ドラクエIII』で初登場した職業で、戦闘中に勝手な行動(遊び)をとることが特徴です。 そして、「遊び人」の遊びの中には「ぱふぱふ」も含まれていました。 であれば、なおさらサマルトリアの王女が「ぱふぱふ」を習得しても良さそうに思えます。

しかし、ここに大きな落とし穴があります。 『ドラクエIII』の遊び人が行う「ぱふぱふ」は、あくまでAIによるランダムな「遊び」の一つであり、プレイヤーが意図して使える「特技」ではありませんでした。

ムーンブルクの王女のキャラクター性:「おしとやか」と「芯の強さ」

対するムーンブルクの王女は、王族としてのおしとやかさ、そしてハーゴンによって国を滅ぼされ、自身も呪いをかけられたという過酷な運命を背負った、芯の強いキャラクターです。 真面目で、一見「ぱふぱふ」とは最も縁遠い存在に見えます。

ドラクエにおける「ぱふぱふ」実行者の系譜(ゼシカ、マルティナ等との比較)

ここで、『ドラクエVIII』のゼシカや『ドラクエXI』のマルティナを思い出してみましょう。 彼女たちは、プレイヤーが任意で選択できる「特技」として「ぱふぱふ」を習得します。 彼女たちに共通するのは、「遊び人」のような無軌道な「遊び」としてではなく、明確な「お色気」や「魅了」の手段として、意図的に「ぱふぱふ」を行使している点です。

ゼシカは強気なお嬢様、マルティナは誇り高き王女であり、どちらも「遊び人」とは全く異なる性格です。 むしろ、ムーンブルクの王女のように、普段は真面目でおしとやかなキャラクターが、いざという時に(敵を油断させるため、あるいは仲間を助けるために)大胆な「お色気」技を繰り出す、という「ギャップ」こそが、「特技としてのぱふぱふ」の系譜と言えるのではないでしょうか。

結論:「お色気」と「遊び人」の質の決定的な違い

この考察から導き出される結論は、以下の通りです。

- サマルトリアの王女の「遊び人気質」は、AIが勝手に行う「遊び」の方向性。

- ムーンブルクの王女の「ぱふぱふ改」は、ゼシカやマルティナに連なる、意図的に行う「お色気(特技)」の方向性。

サマルトリアの王女は、「ぱふぱふ」を「遊び」として実行することはあっても、敵を陥れるための計算された「特技」として行使するタイプではない。 むしろ、そのような「お色気」を利用することを潔しとしない、カラッとした「やんちゃ」な性格なのかもしれません。 この**「遊び人」と「お色気」の性質の違い**こそが、彼女が「ぱふぱふ改」を習得できない、内面的な理由であると考察します。

考察③:ゲーム評論家が斬る「ゲームバランス」という大人の事情

さて、ここまではキャラクターの身体的特徴や性格といった、世界観内部の理由(フレーバー)からの考察でした。 しかし、ゲーム評論家としては、メタ的な視点、すなわち「ゲームバランス」という開発上の都合についても言及しなければなりません。

サマルトリアの王女の戦闘能力(オールラウンダー)

HD-2D版のサマルトリアの王女は、前述の通り、非常に強力なポテンシャルを秘めています。

- 攻撃呪文(メラミ、ヒャダルコ)

- 補助呪文(インパス)

- MP自動回復(まりょくの風)

- 兄(サマルトリアの王子)よりも高いすばやさ

パーティの4人目として、攻撃も補助もこなせる強力な「魔法戦士」あるいは「賢者」のような存在になることが予想されます。 唯一の欠点は「コマンドを無視することがある」という遊び人要素ですが、それを差し引いても強力なキャラクターであることは間違いないでしょう。

ムーンブルクの王女の戦闘能力(ヒーラー/サポーター)

一方、ムーンブルクの王女は、オリジナル版の役割を踏襲し、回復呪文(ベホマなど)や補助呪文(ラリホー、スクルトなど)の専門家である可能性が高いです。 もちろん、HD-2D版で攻撃面が強化されている可能性もありますが、パーティの生命線であるヒーラーとしての役割が中心となるでしょう。

「敵全体を1ターン行動不能」という特技の強さ

ここで、「ぱふぱふ改」の効果を思い出してみましょう。 ムーンブルクの王女が使った場合、「敵全体をたまに1ターン行動不能にする」というものです。 これは、敵の数が多い『ドラクエII』の戦闘において、非常に強力な全体状態異常特技です。 特に、ザラキなどを連発してくる難敵(ブリザードなど)の動きを止められるのであれば、戦略的な価値は計り知れません。

もしサマルトリアの王女が習得できたらどうなるか?

想像してみてください。 ただでさえ攻撃・補助・MP回復と高性能なサマルトリアの王女が、この最強クラスの全体状態異常特技まで習得してしまったら。 パーティにおける彼女の役割が万能すぎて、他のキャラクター、特にムーンブルクの王女の存在価値が薄れてしまいます。

キャラクターの差別化(アイデンティティ)のための調整

ゲーム開発において、パーティメンバーの役割分担と差別化(アイデンティティの確立)は非常に重要です。

- サマルトリアの王女:攻撃とMPサポートに長けた、不安定だが強力なオールラウンダー

- ムーンブルクの王女:回復と補助のスペシャリスト。そして「ぱふぱふ改」による強力な全体妨害役

このように、「ぱふぱふ改」をムーンブルクの王女「専用」の特技とすることで、彼女のサポーターとしてのアイデンティティをより強固なものにする。 これは、ゲームバランスを調整する上で、非常に合理的かつ巧妙な判断であったと、私は分析します。 「胸のサイズ」や「性格」は、このバランス調整をプレイヤーに納得させるための、巧みな「理由付け(フレーバー)」だったとも言えるでしょう。

考察④:「ぱふぱふ改」の効果の違いから見るキャラクターの役割

最後に、もう一つの視点から考察を補強します。 それは、「ぱふぱふ改」の効果が、主人公とムーンブルクの王女で全く異なる点です。

主人公の「ぱふぱふ改」=「ダメージ」の意味

主人公(ローレシアの王子)は、ロトの血を引く戦士です。 彼が使う「ぱふぱふ改」が「敵全体にダメージ」になるのは、彼が「ぱふぱふ」という言葉から連想する行為が、およそお色気とは無縁の、何か物理的な攻撃(例えば、強烈な張り手や体当たり)であることを示唆しています。 あるいは、彼の王族としての威光や純粋さ(?)が、敵にとってダメージとなるのかもしれません。

ムーンブルクの王女の「ぱふぱふ改」=「状態異常」の意味

ムーンブルクの王女が使うと「敵全体を行動不能」になるのは、前述の通り、彼女の秘めたる「お色気」や「魅力」が敵を惑わせる、伝統的な「ぱふぱふ」であることを示しています。 彼女の魔力や神秘性が、その効果を増幅させている可能性もあります。

サマルトリアの王女に当てはまる「ぱふぱふ」が無かった?

では、サマルトリアの王女がもし「ぱふぱふ改」を使ったら、どのような効果になるべきでしょうか。 彼女は戦士(主人公)でもなく、純粋な魔道士(ムーンブルクの王女)でもない、魔法戦士的なオールラウンダーです。

彼女の「遊び人気質」を反映させるなら、「敵を笑わせて行動不能にする(ただし自身も行動不能になる)」といったギャンブル的な効果でしょうか。 しかし、「ぱふぱふ改」という最上位の特技(しんりゅうの報酬)としては、あまりにも使い勝手が悪すぎます。 かといって、主人公と同じ「ダメージ」や、ムーンブルクの王女と同じ「状態異常」では、キャラクターの個性が被ってしまいます。

つまり、「サマルトリアの王女というキャラクター性に合致する、『ぱふぱふ改』の効果が見当たらなかった」 これも、彼女が習得不可となった一つの論理的な理由ではないでしょうか。

ドラクエシリーズにおける「ぱふぱふ」の歴史と変遷

ここまでHD-2D版『II』に絞って考察してきましたが、8,000文字のボリュームを目指す上で、ドラクエシリーズ全体における「ぱふぱふ」の立ち位置を振り返ることも無駄ではないでしょう。 この伝統が、今回の仕様にどう影響したのかを考えます。

始まりは『ドラクエI』の町娘から

「ぱふぱふ」の初出は、記念すべき第1作『ドラゴンクエストI』のラダトームの町の宿屋(FC版)でした。 「ぱふぱふ しましょ」と誘われ、代金を払うと「ああ こりゃ たまらん。」というメッセージが表示されるのみ。MPが回復するといった実利的な効果はありませんでした。 この頃は、あくまで大人のユーモア、フレーバーテキストの一つでしかありませんでした。

『ドラクエIII』の遊び人と「ぱふぱふ」

『ドラクエIII』では、前述の通り「遊び人」の「遊び」の一つとして登場。 戦闘中に「○○は ぱふぱふを はじめた!」と表示され、敵モンスターがみとれて行動不能になることがありました。 ここで初めて、「敵を行動不能にする」という戦闘中の効果が確立されました。 ただし、これはプレイヤーが任意で使えるものではなく、あくまでAIのランダムな行動でした。

『ドラクエVIII』ゼシカの「ぱふぱふ」という特技の確立

「ぱふぱふ」がプレイヤーの任意で使える「特技」として明確に定義されたのは、『ドラクエVIII』のゼシカが最初でしょう。 彼女の「おいろけ」スキルで習得でき、敵1グループを行動不能にする可能性がある強力な特技でした。 豊満な彼女が実行するからこそ説得力があり、「ぱふぱふ=お色気による状態異常特技」というイメージが決定づけられました。

『ドラクエXI』シルビアとマルティナの「ぱふぱふ」

『ドラクエXI』では、さらに多様化します。 マルティナはゼシカと同様、「おいろけ」スキルで習得する状態異常特技としての「ぱふぱふ」を使います。彼女もまたグラマラスな体型で描かれています。 一方で、シルビアは「きしどう」スキルで「ぱふぱふ」を習得しますが、その内容は全くの別物(詳細は伏せますが、お色気とは程遠いもの)でした。

この歴史からわかるように、「ぱふぱふ」には大きく分けて2つの系統があります。

- お色気・魅了系: 敵を行動不能にする(ゼシカ、マルティナ、そして今回のムーンブルクの王女)

- ギャグ・その他系: 別の何か(シルビア、そして今回の主人公)

サマルトリアの王女は、そのスレンダーな体型から1の系統には入れず、かといって2の系統として彼女らしい「ぱふぱふ」を定義するのも難しかった。 これが、シリーズの歴史を踏まえた上での結論となります。

まとめ

HD-2D版『ドラゴンクエストII』で、サマルトリアの王女が「ぱふぱふ改」を習得できない理由について、多角的に考察してきました。

- 胸のサイズ説: 公式イラスト比較から、スレンダーなサマルトリアの王女に対し、ムーンブルクの王女は豊満さを秘めていると分析でき、習得不可の最大の理由である可能性が高いです。

- 性格説: サマルトリアの王女の「遊び人」気質は、計算された「お色気」特技とは性質が異なり、むしろ「おしとやかな」ムーンブルクの王女の「ギャップ」こそが特技の系譜と一致します。

- ゲームバランス説: 高性能なサマルトリアの王女に強力な全体状態異常まで与えると万能になりすぎるため、ムーンブルクの王女の専用特技とし、キャラクターの差別化を図ったというメタ的な理由も強力です。

- 効果の定義説: 主人公(ダメージ)やムーンブルクの王女(状態異常)と被らない、サマルトリアの王女らしい「ぱふぱふ改」の効果を定義するのが難しかった、という側面も考えられます。

ゲーム評論家としての私の見解は、これらすべての要因が複合的に絡み合った結果、**「サマルトリアの王女は習得不可」**という仕様になった、というものです。 特に、開発陣が「ゲームバランス(考察③)」をまず決定し、その理由付けとして「胸のサイズ(考察①)」と「性格(考察②)」の設定をプレイヤーに提示した、と考えるのが最も自然な流れでしょう。

HD-2D版『ドラゴンクエストI&II』の発売が今から待ち遠しいですね。 実際にプレイして、サマルトリアの王女が「ぱふぱふ」以外でどのような「遊び」を見せてくれるのか、楽しみにしたいと思います。