ゲーム評論家の桐谷シンジです。今回も多く寄せられてる質問にお答えしていきます。

この記事を読んでいる方は、スクウェア・エニックスから突如発表された『ディシディア ファイナルファンタジー』のスマホ版新作の内容、その発表に対するファンの声、そして今後の展開について深く気になっていることと思います。私自身も長年DISSIDIA FINAL FANTASY(DFF)シリーズを追いかけてきた一人として、この発表には大きな衝撃を受けました。

このレビューを読み終える頃には、DFFスマホ版新作に関する様々な疑問が解決しているはずです。

- DFFスマホ版新作の詳細発表への期待

- これまでのシリーズとスマホ版のギャップ

- ファンが抱く懸念と期待の声

- スクエニのモバイル戦略と今後の展望

それでは解説していきます。

DISSIDIA FINAL FANTASY スマホ版新作発表の衝撃と波紋

突如発表されたDISSIDIA FFスマホ版新作

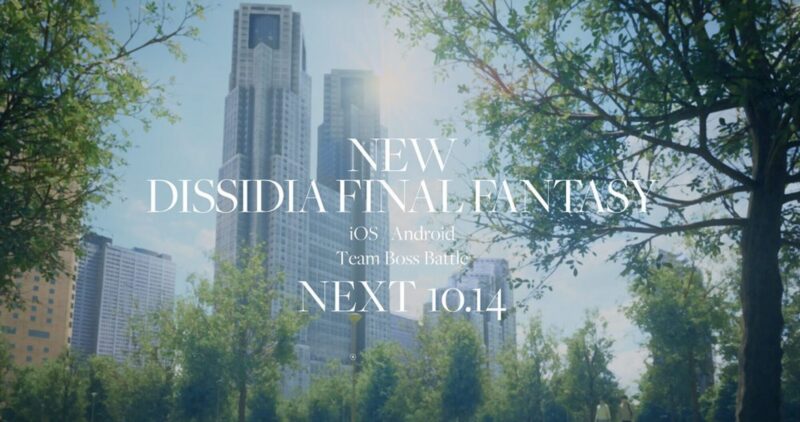

2025年10月12日、ゲーム業界に衝撃が走りました。スクウェア・エニックスが突如として『ディシディア ファイナルファンタジー』の新作を発表したのです。その情報は、多くのファンの間で瞬く間に拡散され、大きな話題となりました。特に、シリーズを愛するプレイヤーたちにとっては、まさに待ちに待ったビッグニュースだったと言えるでしょう。私自身もこの速報を耳にした時、胸が高鳴るのを感じました。長年、DISSIDIAシリーズの新たな展開を待ち望んでいた一人として、どのような形で新作がリリースされるのか、その期待は最高潮に達していました。

しかし、その高鳴りは、発表の確信部分に触れるにつれて、大きく方向転換することになります。公開されたティーザーサイトや告知文には、今後のゲーム内容を大きく左右する重要な情報が含まれていたのです。多くのファンが家庭用ゲーム機やアーケードで展開されてきた、あの熱い対戦アクションの再来を夢見ていた矢先のことでした。この発表は、単なる新作告知に留まらず、DISSIDIAシリーズの未来を巡る大きな議論の幕開けとなったのです。

ティーザーサイトから読み取れる情報と憶測

公開されたティーザーサイトは、DISSIDIAシリーズのファンにとって非常に示唆に富むものでした。まず目を引いたのは、歴代ファイナルファンタジーシリーズを象徴する5つの風景画像です。これらの風景は、各ナンバリングタイトルの舞台を彷彿とさせ、シリーズを長年プレイしてきたファンにとっては、たまらない演出だったでしょう。私もこれらの画像を眺めながら、どのキャラクターがどの世界から参戦するのか、どのようなストーリーが展開されるのかと、想像を巡らせました。

さらに、歴代FFシリーズ楽曲のアレンジBGMが流れていたことも、ファンの期待を大きく煽る要素でした。懐かしいメロディがDISSIDIAの世界観に合わせて再構築されているのを聞くと、やはり新作への期待は高まります。これらの視覚と聴覚に訴えかける演出は、スクウェア・エニックスがDISSIDIAブランドを非常に大切にしていることの表れだと感じました。

そして、告知文に添えられた「チームボスバトル」という気になるテキスト。これまでのDISSIDIAシリーズは、1対1や3対3の対戦アクションがメインでしたから、「チームボスバトル」というワードは、ゲームシステムに大きな変化があることを示唆しています。ファンの中では、このテキストから様々な憶測が飛び交い、協力プレイに特化した内容になるのではないか、あるいは従来の対戦アクションにレイドボスのような要素が加わるのではないか、といった予想が繰り広げられました。この時点では、期待と好奇心が入り混じった状態だったと言えるでしょう。

「スマホ向け」「基本プレイ無料」という衝撃の事実

ファンたちの期待が大きく膨らんでいた中、発表の確信部分によって、そのムードは一変しました。今回の新作が「基本プレイ無料のスマートフォン向けゲーム」であることが明かされたのです。家庭用ゲーム機やアーケードで本格的な対戦アクションとして愛されてきたDISSIDIAシリーズ。そのナンバリングタイトルや派生作品を心待ちにしていたファンにとって、スマホゲームという発表はまさに寝耳に水でした。私もその報に接した時、一瞬言葉を失いました。これまでのDISSIDIAの歴史を考えると、あまりにも大きな方向転換に感じられたからです。

新作への歓喜は一瞬で吹き飛び、ネット上では「違う、そうじゃない」という悲痛な叫びが溢れ返りました。期待と現実のあまりにも大きなギャップが、ファンの間で失望と怒りの渦を生み出す結果となってしまったのです。多くのファンが、据え置き機でじっくりと楽しめる高グラフィック、高操作性の対戦アクションを期待していただけに、この発表は少なからず裏切りに近い感情を抱かせたことでしょう。私も、新作が発表されたこと自体は喜ばしいことであるものの、そのプラットフォームがスマートフォンであるという点には、戸惑いを隠せませんでした。

ファンの間で渦巻く「違う、そうじゃない」の声

この衝撃的な展開に対し、ネット上では様々な声が上がっています。特に目立ったのは、従来のDISSIDIAシリーズが持っていた「競技性の高い対戦アクション」という魅力が、スマホゲームというプラットフォームでどこまで再現されるのか、という懸念でした。以下に、実際にファンから上がっている代表的な声を紹介します。

新しいDISSIDIA FFへの戸惑い

「新作で喜んだらスマホかよ。スクエニさんでファンの求めてるものが分からないんだ?」 これは多くのファンが抱いたであろう率直な感想です。長年シリーズを応援してきたファンだからこそ、スクウェア・エニックスが自分たちの期待とは異なる方向へ進んでいることに、強い不満を感じている様子が伺えます。

「違う。そうじゃない。俺たちがやりたいのはNTとかデュオデシムみたいなガチの対人戦なんだよ。」 DISSIDIA FINAL FANTASY NTやDISSIDIA 012 [duodecim] FINAL FANTASYといった過去作で、熱心にガチの対人戦を楽しんできたプレイヤーにとっては、スマホゲームという形態は、その競技性を損なうのではないかという不安が大きいです。操作性やネットワーク環境など、対人戦において重要な要素がスマホでどこまで実現できるのか、という点が大きな焦点となっています。

スクウェア・エニックスへの不信感

「またスクエニか。本当最近の動きずれてるよな。何も学んでない。」 これはDISSIDIAシリーズに限らず、最近のスクウェア・エニックスのゲーム開発や運営に対する不信感が表れています。過去にも、ファンの期待を裏切るような発表や、サービス終了の早いモバイルゲームが散見されるため、今回のDFFスマホ版も同じ道を辿るのではないかという懸念が広がっています。

「新作ってくれって声は届いてるのに。なんでこうなっちゃったの?開発費無駄遣いしないで。」 ファンとしては、新作を望む声が届いているにも関わらず、その実現方法が不適切だと感じています。開発費をかけて制作するからには、ファンが納得するような形で提供してほしいという、切実な願いが込められています。

サービスの継続性に対する不安

「お、サービス開始と同時に3ヶ月終わりの予定にも教えてくれる感じですか?」 これは、モバイルゲームのサービス終了が比較的早い傾向にあることを揶揄したコメントです。基本プレイ無料のゲームは、課金状況によっては早期にサービスが終了してしまうリスクがあるため、DISSIDIAのような人気シリーズであっても、その点に不安を感じているファンは少なくありません。

「ディシディアの歴史はPSPのDFFでSで終わってる。俺の中ではな。」 一部の古参ファンにとっては、DISSIDIAシリーズはPSPで展開された作品で完成しており、それ以降の展開には懐疑的な見方を示す人もいます。特に、スマホゲームという新たな方向性には、受け入れがたい感情を抱いているようです。

課金モデルへの懸念

「どうせPVPメインの集金ゲーになるんだろ。オペラオムニアみたいな路線ならまだしも」 基本プレイ無料のスマホゲームである以上、課金モデルの存在は避けられません。特に、対人戦をメインとするゲームでは、キャラクターや装備、アビリティなどの入手をガチャに依存させ、性能差が課金によって生まれる「Pay to Win」の構造になるのではないかという懸念があります。『ディシディア ファイナルファンタジー オペラオムニア』のような、ストーリーやキャラクター育成を楽しむ要素が強ければ許容できるが、対人戦がメインでは課金圧が強くなることを危惧している声です。

期待されるゲーム性との乖離

「プレステ5でがっつり作り込んだRPGが見たかった。クラウドとティファが共闘するやつとかさ。」 DISSIDIAは対戦アクションというジャンルですが、ファイナルファンタジーシリーズのキャラクターが登場するだけに、一部のファンは、高グラフィックで作り込まれたRPGとしての新作を期待していました。キャラクター同士の共闘や新たな物語の展開など、DISSIDIAの枠を超えた期待を抱いていたことが伺えます。

「これならアレンジBGMまとめて出してくれるだけでも良かったんやで。」 新作発表の際に流れたアレンジBGMへの評価は高かった一方で、ゲーム内容が期待と異なったために、BGMだけでも十分だったと感じてしまうという、皮肉なコメントです。それだけ、ファンが求めていた「ゲーム」と、実際に発表された「ゲーム」の間に隔たりがあったことを示しています。

少数派の肯定的な意見

「いや、逆にスマホゲーで良かったかも。中途半端な出来で据え置きで出されるよりマシなのかな。」 一方で、少数ながらもスマホゲーム化を肯定的に捉える意見も存在します。据え置き機で中途半端なクオリティの作品を出されるよりも、モバイル向けに特化して開発することで、より洗練されたゲーム体験が提供される可能性に期待している声です。これは、スクウェア・エニックスの過去の据え置きタイトルに対する失望からくるものかもしれません。

これらのファンの声は、今回の問題の本質が、単にゲームのプラットフォームがスマートフォンだったというだけの話ではないことを浮き彫りにしています。ファンがDISSIDIAというブランドに求めている競技性の高い対戦アクションという体験価値と、メーカー側が提示したスマホでの手軽な課金モデルというビジネスの方向性に、深刻なミスマッチが生じていることが根本的な原因と言えるでしょう。ユーザーの期待と企業の戦略が大きくすれ違ってしまった象徴的な出来事なのです。

DISSIDIAシリーズが培ってきた「対戦アクション」の歴史

DISSIDIA FINAL FANTASYシリーズは、その誕生から一貫して「ファイナルファンタジーのキャラクターたちが織りなす、爽快な対戦アクション」という独自の地位を確立してきました。このシリーズの歴史を紐解くことで、なぜ今回のスマホ版発表がファンの間でこれほどの波紋を呼んだのか、その背景をより深く理解することができます。

PSPで確立された礎:『DISSIDIA FINAL FANTASY』と『DISSIDIA 012 [duodecim] FINAL FANTASY』

シリーズの原点となるのは、2008年にPlayStation Portable(PSP)でリリースされた『DISSIDIA FINAL FANTASY』です。この作品は、歴代FFシリーズの主人公とラスボスたちが集結し、コスモスとカオスという二柱の神々の争いに巻き込まれるという壮大な物語を展開しました。ブレイブ攻撃で相手のブレイブ値を奪い、HP攻撃でダメージを与えるという独自のバトルシステムは、戦略性と爽快感を両立させ、多くのプレイヤーを魅了しました。私もPSP版は本当にやり込みましたね。特に、各キャラクターの個性を際立たせたアクションや、空中での自由な立ち回り、そしてFFの枠を超えた夢の共演は、当時の携帯機ゲームとしては破格の体験でした。

2011年には、前作の物語の前日譚を描く『DISSIDIA 012 [duodecim] FINAL FANTASY』がリリースされ、新たなキャラクターやシステムが追加されました。特に「アシストシステム」の導入は、バトルにさらなる深みをもたらし、対戦格闘ゲームとしての戦略性をより高めました。これらのPSP版2作品は、DISSIDIAシリーズの基礎を築き上げ、多くのファンに「対戦アクションとしてのDFF」という強烈な印象を植え付けました。持ち運べる格闘ゲームとして、友人との対戦に熱中した日々は、今でも鮮明に記憶に残っています。

アーケードでの進化:『DISSIDIA FINAL FANTASY ARCADE』と『DISSIDIA FINAL FANTASY NT』

PSPでの成功を受けて、DISSIDIAシリーズは新たな舞台へと進出します。2015年には、セガとの共同開発によりアーケード向けに『DISSIDIA FINAL FANTASY』が登場。グラフィックは格段に進化し、3対3のチームバトルシステムを導入することで、より大規模で戦略的な戦闘が楽しめるようになりました。アーケードならではの筐体やネットワーク対戦は、eスポーツとしての可能性も感じさせるほどでした。私も稼働当初はゲーセンに通い詰めて、仲間と連携しながら勝利を目指す楽しさにのめり込みました。

そして2018年には、アーケード版をベースとした家庭用ゲーム機版『DISSIDIA FINAL FANTASY NT』がPlayStation 4向けにリリースされます。こちらはアーケード版の魅力をそのままに、家庭でじっくりとプレイできる点が大きな魅力でした。オンライン対戦はもちろん、ストーリーモードやオフラインでの練習モードなども充実しており、DISSIDIAシリーズをさらに多くのプレイヤーに広めることに貢献しました。これらの作品を通して、DISSIDIAは単なるキャラクターゲームではなく、競技性の高い本格的な対戦アクションとしての地位を確固たるものにしたと言えるでしょう。

モバイル展開の試み:『DISSIDIA FINAL FANTASY OPERA OMNIA』

DISSIDIAシリーズは、モバイルゲームへの展開も試みています。2017年にはスマートフォン向けRPG『DISSIDIA FINAL FANTASY OPERA OMNIA』がリリースされました。こちらは、DISSIDIAの名を冠してはいるものの、ゲームジャンルはコマンドRPGであり、対戦アクションではありません。しかし、歴代FFキャラクターたちが共演し、新たな物語を紡ぐという点では、DISSIDIAシリーズの系譜に連なる作品と言えます。FFキャラクターの魅力や、連携して強大な敵に立ち向かう楽しさは、多くのモバイルゲーマーに受け入れられました。

このように、DISSIDIAシリーズは「対戦アクション」という核を持ちつつも、プラットフォームやジャンルを広げながら進化を遂げてきました。しかし、その根底には常に、FFキャラクターたちが織りなす熱いバトルへの期待がありました。今回のスマホ版新作は、この歴史の中で、ファンが最も重要視してきた「本格的な対戦アクション」という要素を、どのようにモバイルというプラットフォームで再構築するのかが問われることになります。

スクウェア・エニックスのモバイルゲーム戦略の功罪

スクウェア・エニックスは、モバイルゲーム市場において積極的な展開を見せてきました。その戦略は、時に大きな成功を収める一方で、時にファンの期待を裏切る結果に終わることもあり、まさに「功罪」という言葉が適切かもしれません。今回のDFFスマホ版の発表も、そうしたスクウェア・エニックスのモバイル戦略の文脈の中で捉えることができます。

成功例に見るモバイル戦略の光:『ドラゴンクエストウォーク』

スクウェア・エニックスのモバイルゲーム戦略における最大の成功例の一つが、位置情報RPG『ドラゴンクエストウォーク』でしょう。この作品は、国民的RPG「ドラゴンクエスト」の世界観と位置情報ゲームの要素を融合させ、現実世界を冒険する楽しさを提供しました。私もリリース当初からプレイしていますが、日常生活の中に「冒険」が加わる体験は非常に新鮮で、多くのユーザーを惹きつけました。特に、地域に根ざしたイベントや、仲間との共闘要素は、モバイルゲームとしての成功の鍵となっています。

『ドラゴンクエストウォーク』の成功は、IPの力を活かしつつ、モバイルゲームならではの新しい遊び方を提案できた点にあります。また、継続的なイベントやコンテンツ追加、そして安定した運営は、長期的なユーザーエンゲージメントに繋がっています。この成功体験が、今回のDFFスマホ版の方向性に影響を与えている可能性は十分に考えられます。提供された情報ソースでも、「スクエニで最も売れているスマホゲーが位置情報ゲームのドラクエウォークなんですよね。やっぱその成功体験を忘れられないんだろうね。」と指摘されている通り、成功の方程式をDFFにも適用しようとしているのかもしれません。

失敗例に見るモバイル戦略の影:『キングダム ハーツ ミッシングリンク』

一方で、スクウェア・エニックスのモバイル戦略には、失敗と呼べるケースも存在します。提供された情報ソースで言及されている『キングダム ハーツ ミッシングリンク』もその一つです。この作品は、人気アクションRPG「キングダム ハーツ」シリーズの新作としてモバイル向けに開発が進められていましたが、残念ながら開発中止という結末を迎えました。私もクローズドβテスト(CBT)に参加しましたが、当時からそのゲームシステムや方向性には賛否両論がありました。

開発中止の理由は様々ですが、CBTプレイヤーの声を聞くと、キングダム ハーツらしいアクション性とモバイルゲームならではの手軽さのバランスが難しかったこと、あるいは、期待されたゲーム体験を提供しきれなかったことが挙げられるでしょう。情報ソースでは、この開発中止になった『キングダム ハーツ ミッシングリンク』の「チームバトル」システムが、今回のDFFスマホ版に転用される可能性が指摘されています。もしそうであれば、過去の失敗から何を学び、DFFにどう活かすのかが問われることになります。

ユーザーの期待と企業のビジネスモデルのミスマッチ

スクウェア・エニックスのモバイル戦略の「功罪」は、突き詰めれば「ユーザーの期待」と「企業のビジネスモデル」のミスマッチに集約されることが多いように感じます。DISSIDIAシリーズのファンは、前述したように競技性の高い対戦アクションという「体験価値」を強く求めています。しかし、企業側は「スマホでの手軽な課金モデル」という「ビジネスの方向性」を重視している。この両者のベクトルが大きくずれていることが、今回のDFFスマホ版発表における失望感の根本原因と言えるでしょう。

もちろん、企業として利益を追求することは当然のことです。しかし、長年培ってきたIPのブランドイメージや、コアなファンの期待を無視したビジネスモデルは、結果的にIP価値の毀損に繋がりかねません。スクウェア・エニックスは、これまでのモバイルゲーム開発で得た知見を活かしつつも、DFFシリーズが持つ唯一無二の魅力を、いかにモバイルというプラットフォームで最大限に引き出し、同時に持続可能なビジネスモデルを構築できるか、そのバランスが極めて重要になります。

「チームボスバトル」の概念が示唆するもの

今回のDFFスマホ版新作の告知文に添えられた「チームボスバトル」というテキストは、ゲーム内容を予想する上で非常に重要なキーワードです。これまでのDISSIDIAシリーズの対戦形式とは一線を画すこの概念が、一体どのようなゲーム体験をもたらすのか、深く掘り下げて考察してみましょう。

従来のDFFバトルシステムとの比較

これまでのDISSIDIAシリーズは、主に1対1(PSP版)や3対3(アーケード/NT版)の対人戦が主流でした。特にアーケード版やNT版の3対3バトルでは、味方との連携やキャラクターの役割分担が勝利の鍵を握る、戦略性の高いチーム対戦が魅力でした。ブレイブ攻撃でブレイブを奪い、HP攻撃でトドメを刺すというDFF独自のバトルシステムは、まさに格闘ゲームとRPGの要素を融合させた唯一無二の体験でした。

それに対し、「チームボスバトル」というワードは、対人戦ではなく、プレイヤー同士が協力して強大な敵(ボス)に挑むという、PvE(Player versus Environment)の要素が強調されているように見受けられます。これは、従来のDFFのファンが期待する「競技性の高い対戦アクション」とは異なる方向性を示唆しているため、ファンの間で戸惑いが広がったのも無理はありません。

『キングダム ハーツ ミッシングリンク』からのシステム転用の可能性

情報ソースでは、『キングダム ハーツ ミッシングリンク』の開発中止と、そのゲームで実装されていた「チームバトル」システムが、DFFスマホ版に転用される可能性が指摘されています。もしこれが事実であれば、DFFスマホ版の「チームボスバトル」は、ある程度そのシステムを踏襲したものになるでしょう。

『キングダム ハーツ ミッシングリンク』のCBT経験者としては、その「チームバトル」は、複数のプレイヤーが協力して一つのレイドボスのような強敵に挑む形式でした。プレイヤーはそれぞれキャラクターを操作し、各々の役割(アタッカー、ヒーラー、タンクなど)をこなしながら、ボスのHPを削っていくという、MMORPGのレイドバトルに近い体験でした。DFFスマホ版も、もしこのシステムをベースにするのであれば、FFキャラクターそれぞれが持つ特徴的なアビリティや必殺技を活かし、協力して強大な召喚獣や歴代FFのラスボスに挑むという内容になるかもしれません。

位置情報ゲームとの融合における「チームボスバトル」

ティーザーサイトの画像から読み取れる「現実世界の東京を舞台にした位置情報ゲーム」という予想と「チームボスバトル」を組み合わせると、さらに具体的なゲームシステムが見えてきます。これは、まさに『ドラゴンクエストウォーク』や『ポケモンGO』のレイドバトルに近い体験になる可能性が高いでしょう。

例えば、特定のランドマーク(東京タワーなど)に強大なボスが出現し、近くにいる複数のプレイヤーが協力してそのボスに挑む、という形式です。プレイヤーは現実世界を移動してボスを発見し、仲間と合流してリアルタイムでバトルに突入。FFキャラクターのアビリティを駆使してボスを撃破し、報酬を得る、といった流れが想像できます。情報ソースでも、東京タワーの上にセフィロスのようなシルエットが見えるという点から、「レイドボス」の可能性が指摘されています。

このシステムであれば、これまでのDFFの「対戦アクション」とは異なりますが、「FFキャラクターを操作して戦う」というDFFの根幹部分は維持できます。また、位置情報ゲームならではの「現実世界での体験」と「ゲーム内での協力プレイ」が融合することで、新たなDFF体験を生み出す可能性も秘めています。

今後の情報公開への期待と不安

2025年10月14日には、DFFスマホ版新作の正式タイトル発表や、より詳細なゲーム内容が公開される予定です。この情報公開は、ファンの期待と不安が交錯する中で、シリーズの今後の方向性を決定づける重要な節目となるでしょう。

公式生放送・タイトル発表で何が明かされるのか

正式タイトルが明かされることで、ゲームの世界観や方向性がより明確になるはずです。サブタイトルに「ウォーク」や「クエスト」のようなワードが入れば位置情報ゲームとしての色が濃くなりますし、「アリーナ」や「バトル」のようなワードが入れば対戦要素が強いことを示唆します。

また、ゲームシステムに関する詳細な情報も期待されます。具体的なバトルシステム、キャラクターの育成要素、マルチプレイの形式、そして最も重要な課金モデルの詳細など、ファンが抱える多くの疑問がこの発表で解消されることを願っています。特に、キャラクターの入手方法や、装備・アビリティの強化システムが、過度な課金に繋がらないかという点は、多くのファンが注目しているポイントです。

ファンの期待と希望

ファンの間では、依然として「本格的な対人戦」への期待が根強く存在します。もし「チームボスバトル」がメインコンテンツだとしても、サブコンテンツとして小規模な対人戦モードが実装されることを望む声は多いでしょう。また、これまでのDFFシリーズで愛されてきたキャラクターたちの魅力を最大限に引き出す、魅力的なグラフィックや演出も期待されます。

さらに、FFシリーズならではの重厚なストーリーや、キャラクター同士の掛け合いを楽しめるモードがあれば、より多くのファンが楽しめるはずです。モバイルゲームとしての手軽さだけでなく、DFFシリーズが持つ物語性やキャラクター性を深く掘り下げるコンテンツにも期待したいところです。

拭えない不安と懸念

一方で、ファンの間には依然として拭えない不安も存在します。特に、スクウェア・エニックスのモバイルゲーム運営の歴史から、サービス終了の早さや、課金圧の高さに対する懸念は尽きません。DFFという強力なIPを使うからには、長期的に愛されるゲームとして運営してほしいという願いが込められています。

また、操作性についても不安視する声が多いです。DFFのようなスピーディーなアクションゲームをスマートフォンで快適にプレイできるのか、その操作感がゲーム体験の質を大きく左右するでしょう。複雑なコマンド入力が不要な、モバイル向けに最適化された操作系に期待したいところです。

この情報公開で、ファンの期待を裏切ることなく、DISSIDIA FINAL FANTASYというブランドに新たな息吹を吹き込むことができるのか、ゲーム評論家として私も固唾をのんで見守りたいと思います。

DISSIDIA FF スマホ版ゲーム内容の徹底予想とファンの期待

現実世界とFF世界が融合する「位置情報ゲーム」説

ティーザーサイトに表示された東京の様々な現実風景は、今回のDFFスマホ版新作が位置情報ゲームである可能性を強く示唆しています。これは、スクウェア・エニックスのモバイルゲームにおける成功体験『ドラゴンクエストウォーク』の存在を考えると、非常に現実的な予想と言えるでしょう。

ティーザーサイトの画像が語るもの

ティーザーサイトには、秋葉原の街並み、東京タワー、カフェ、公園といった東京の風景が映し出されています。これらの画像は単なる背景ではなく、ゲームシステムに深く関わるヒントが隠されていると考えられます。

例えば、東京タワーの上にはセフィロスらしき黒いブーツの足元が確認でき、カフェには白いコートの人物、公園にはリノア風の衣装をまとった女性の姿が見られます。これらは、現実世界の特定の場所にFFキャラクターやそれに扮したアバターが出現することを示唆しているのではないでしょうか。

また、カメラを構える人物や、物や動物を撮影することでアイテムを獲得できる可能性も示唆されており、これらの要素はまさしく位置情報ゲームでよく見られる「探索」や「収集」の要素と合致します。私も『ドラゴンクエストウォーク』で、名所の写真を撮ったり、珍しいモンスターを追いかけたりする楽しさを知っていますから、DFFの世界観でそれが実現されると考えると、また違った興奮が生まれるかもしれません。

「チームボスバトル」と位置情報ゲームの融合

前述の「チームボスバトル」と位置情報ゲームの要素を組み合わせることで、より具体的なゲームプレイのイメージが浮かんできます。これは、あたかも現実世界にFFの魔物が現れ、プレイヤーたちが協力して討伐に挑む、レイドバトル形式になる可能性が高いです。

例えば、特定の駅や公園、商業施設といったランドマークに、強大なFFボス(召喚獣や歴代ラスボスなど)がレイドボスとして出現。近くにいる複数のプレイヤーが、その場所に集まってリアルタイムで協力バトルを繰り広げる、という流れです。東京タワーのセフィロスらしきシルエットは、まさにそうしたレイドボスの存在を暗示していると言えるでしょう。

これにより、DFFのキャラクターを操作して強敵と戦うというDFF本来の魅力は保ちつつ、位置情報ゲームならではの「現実世界での冒険」と「仲間との共闘」という新たなゲーム体験が提供されることになります。日々の散歩や通勤・通学が、DFFの世界観で彩られるというのは、ファンにとって非常に魅力的な要素ではないでしょうか。

FFキャラクターアバターと着せ替え要素の可能性

DFFスマホ版では、プレイヤー自身がFFキャラクターを直接操作するのではなく、FFキャラクターをモチーフにしたアバターを操作する可能性が高いと予想されます。ティーザーサイトのリノア風の衣装をまとった女性の画像が、その大きなヒントとなっています。

リアル寄りのアバターデザイン

リノア風の女性の衣装は、完全に原作の衣装を再現しているわけではなく、より現実世界に溶け込むような「バウンドコーデ」に近いデザインでした。これは、プレイヤーが自身のアバターを、FFキャラクターの雰囲気を持ちつつも、日常使いできるようなデザインにカスタマイズできることを示唆しています。

もしそうであれば、プレイヤーはクラウドやライトニング、ティファ、セフィロスといった歴代FFキャラクターの「魂」を受け継ぎつつも、自分だけのオリジナルの姿でDFFの世界を体験できることになります。これは、ロールプレイング要素を重視するプレイヤーにとっては、非常に魅力的な要素となるでしょう。

課金要素としての「着せ替え」と「装備」

アバターのカスタマイズ要素は、モバイルゲームにおける重要な課金ポイントとなることが予想されます。FFキャラクターの衣装を模した様々なコスチュームやアクセサリー、あるいは武器や防具の見た目を変えるスキンなどが、ガチャやショップで提供されるのではないでしょうか。

情報ソースでも「おそらく課金要素としては装備とかアイテムで見た目とかですね、それからアビリティだね、そういったものを付け替える感じになると思われるので、ま、そういったところで課金かな。あとガチャとかね、ガチャで、ま、装備武器とかを課金するような感じですか。」と指摘されています。これにより、プレイヤーは自分のお気に入りのFFキャラクターの「バウンドコーデ」を追求したり、レアな装備で見た目を豪華にしたりと、キャラクターの着せ替えを楽しむことができるでしょう。これは、DFFシリーズのキャラクター性の高さを活かした、効果的なマネタイズ戦略となり得ます。

シルエットキャラクターとアバターの関連性

ティーザーサイトの画像には、リノア、ライトニング、プロンプト、ジタン、クラウドらしきキャラクターのシルエットが既に表示されています。これらのキャラクターは、単なる登場キャラクターとしてだけでなく、プレイヤーが選択できるアバターのベースとなったり、そのキャラクターをモチーフにした装備や衣装が提供されたりする可能性も考えられます。

例えば、クラウドのアバターを選んだプレイヤーは、FFVIIの象徴的な「バスターソード」風の武器を装備し、ライトニングのアバターを選んだプレイヤーは、彼女の持つ「ライトニングボルト」のような武器を装備するなど、キャラクター固有の装備を身につけることで、より没入感のある体験ができるかもしれません。

「キングダム ハーツ ミッシングリンク」からのシステム転用か

今回のDFFスマホ版新作の発表と同時に、開発中止が発表された『キングダム ハーツ ミッシングリンク』の存在は、DFFのゲームシステムを予想する上で見過ごせない要素です。情報ソースでも、KHミッシングリンクで構築されていた「チームバトル」システムが、DFFに転用される可能性が指摘されています。

開発中止となったKHミッシングリンクのシステム

『キングダム ハーツ ミッシングリンク』は、位置情報ゲームとアクションRPGの要素を組み合わせたモバイルゲームとして開発が進められていました。CBTでは、プレイヤーがマップ上を移動しながら敵とエンカウントし、複数のプレイヤーで協力してボスに挑む「チームバトル」が実装されていました。

このシステムは、プレイヤーがリアルタイムでキャラクターを操作し、魔法やアビリティを駆使して強敵を撃破するというもので、キングダム ハーツらしい爽快なアクション性をモバイルに落とし込もうとしていました。しかし、そのバランス調整や操作感、そしてコンテンツの継続性など、様々な課題があったとされています。

DFFスマホ版への転用とその影響

もしKHミッシングリンクの「チームバトル」システムがDFFスマホ版に転用されるのであれば、DFFスマホ版も同様にリアルタイムアクション要素が強い協力プレイ中心のゲームになるでしょう。DFFシリーズが元々アクション性の高いゲームであるため、このシステム自体はDFFの世界観と親和性が高いと言えます。

しかし、懸念されるのは、DFFシリーズの核である「競技性の高い対戦アクション」という要素がどこまで残されるかです。KHミッシングリンクのシステムがPvE(プレイヤー対環境)に特化していたとすれば、DFFスマホ版も対人戦よりも協力プレイがメインとなる可能性が高いです。ファンの多くが望む「ガチの対人戦」が実現されるかどうかは、今後の情報公開を待つしかありません。

スクウェア・エニックスの開発リソースと戦略

スクウェア・エニックスが、開発中止となったプロジェクトの資産を別の新作に転用することは、開発リソースの有効活用という点で理解できます。特に、モバイルゲームの開発には多大な時間とコストがかかるため、既に構築されたシステムを流用することで、開発期間の短縮やコスト削減を図ることができるでしょう。

しかし、重要なのは、単にシステムを流用するだけでなく、DFFシリーズのブランドイメージやファンの期待に応えられるように、そのシステムをDFF独自の世界観やゲーム性に最適化できるかどうかです。KHミッシングリンクの失敗から得られた教訓を活かし、DFFファンが本当に楽しめるゲーム体験を構築できるかが、スクウェア・エニックスの腕の見せ所となるでしょう。

レイドボスバトルを軸とした共闘システム

DFFスマホ版の「チームボスバトル」が、位置情報ゲームと融合するとすれば、その中心となるのは間違いなくレイドボスバトルシステムでしょう。複数のプレイヤーが協力して強大なFFボスに挑むという構図は、DFFシリーズの新たな可能性を切り拓くかもしれません。

ポケモンGOやドラクエウォークのレイドバトルからの着想

情報ソースでも「簡単に言えばポケモンGOと一緒だねと思われる多分。うん。ま、ほぼもうポケモンGOと思っていいでしょ。」と明言されているように、『ポケモンGO』や『ドラゴンクエストウォーク』のレイドバトルシステムが、DFFスマホ版の「チームボスバトル」の原型となる可能性は非常に高いです。

これらのゲームでは、特定の場所に強大なモンスターが出現し、制限時間内に複数のプレイヤーが協力して討伐に挑みます。DFFスマホ版でも、例えばマップ上のランドマーク(東京タワー、新宿アレクサンドホールなど)に、バハムート、オメガ、セフィロス、ケフカといった歴代FFシリーズの強力なボスキャラクターが出現し、周囲にいるプレイヤーがリアルタイムで共闘するというシステムが考えられます。

FFキャラクターのアビリティを活かした協力プレイ

DFFシリーズの魅力の一つは、歴代FFキャラクターそれぞれが持つ個性豊かなアビリティや必殺技です。レイドボスバトルでは、これらのキャラクター特性を活かした協力プレイが重要になるでしょう。

例えば、クラウドは物理攻撃で敵のHPを削り、エアリスは味方を回復し、バッツは様々なジョブアビリティで状況に対応するなど、プレイヤーは自身のアバターに設定したFFキャラクターの特性を活かして、チーム内で役割分担をしながらボスに挑むことになります。ブレイブ攻撃でブレイブを蓄積し、ここぞという時にHP攻撃を叩き込むというDFF独自のバトルシステムが、協力プレイ用に調整されて実装される可能性も考えられます。

レイドボス撃破による報酬と育成要素

レイドボスを撃破することで、プレイヤーは様々な報酬を獲得できるでしょう。例えば、アバターの見た目を変更できるコスチューム、キャラクターの能力を強化する装備品やアビリティ、あるいはガチャで使用するゲーム内通貨などが考えられます。

これらの報酬は、プレイヤーが次のレイドボスに挑むための準備となり、キャラクター育成のモチベーションに繋がります。また、レアな報酬を求めて、繰り返しレイドバトルに挑戦するという、モバイルゲームならではの継続的なプレイサイクルが生まれるでしょう。

課金要素は装備・アイテム・アビリティガチャが中心に

基本プレイ無料のスマートフォン向けゲームである以上、課金要素は避けて通れません。DFFスマホ版においても、主要な課金ポイントは、キャラクターの強化やカスタマイズに繋がる装備、アイテム、そしてアビリティのガチャが中心になると予想されます。

ガチャによる装備・武器の提供

情報ソースでも指摘されている通り、装備や武器のガチャは、モバイルゲームの定番の課金モデルです。DFFスマホ版でも、歴代FFキャラクターが使用する象徴的な武器(バスターソード、ラグナロク、エクスカリバーなど)や、アバターの能力を向上させる防具などがガチャで提供される可能性が高いでしょう。

これらの装備品には、様々なレアリティやステータスが付与されており、より強力な装備を手に入れるためにプレイヤーはガチャを回すことになります。特に、見た目を大きく変えるスキン付きの装備は、コレクター心をくすぐる魅力的な課金要素となるでしょう。

アビリティや魔法の提供

DFFシリーズは、キャラクターごとに個性的なアビリティや魔法が用意されています。DFFスマホ版でも、これらのアビリティが課金要素として提供される可能性があります。例えば、新たなアビリティの習得や、既存アビリティの強化に必要なアイテムがガチャで提供されたり、特定の強力なアビリティそのものがガチャの排出対象となったりするかもしれません。

これにより、プレイヤーは自分のお気に入りのFFキャラクターアバターを、より強力なアビリティでカスタマイズし、レイドボスバトルを有利に進めることができるでしょう。ただし、アビリティの強さが直接勝敗に影響するような対人戦要素がある場合、いわゆる「Pay to Win」の構造にならないよう、バランス調整には細心の注意が必要となります。

コスメティックアイテムと着せ替え要素

アバターの見た目をカスタマイズできるコスメティックアイテムも、重要な課金要素となるでしょう。FFキャラクターをモチーフにしたコスチューム、ヘアスタイル、アクセサリーなど、プレイヤーは自分だけのオリジナルアバターを、課金によってさらに魅力的に彩ることができます。

特にDFFシリーズは、キャラクターデザインの魅力が非常に高いため、これらの着せ替え要素は多くのファンに受け入れられるはずです。性能に直結しないコスメティックアイテムであれば、プレイヤー間の格差を生むことなく、純粋なコレクション要素として楽しむことができるため、健全な課金モデルとなり得ます。

バトルを有利に進めるアイテム

その他、バトル中に使用できる回復アイテム、経験値ブーストアイテム、ガチャチケットなど、ゲームプレイを有利に進める様々なアイテムがショップで販売されることも考えられます。これらは、ゲームの進行をスムーズにするための補助的な課金要素として機能するでしょう。

重要なのは、これらの課金要素が、ゲームの楽しさを損なわない範囲で提供されることです。過度な課金圧や、課金しないとゲームが進められないようなバランスでは、ファンの離反を招きかねません。スクウェア・エニックスには、DFFという強力なIPを活かしつつ、プレイヤーが長く楽しめるような健全なマネタイズ設計が求められます。

ファンが本当に望むDISSIDIA FFの形:対人戦とRPG要素の融合

DFFスマホ版の発表がファンの間で大きな波紋を呼んだのは、彼らがDISSIDIAシリーズに求める「本当の形」と、今回発表された方向性にギャップがあったからです。ファンが本当に望むのは、やはり競技性の高い対人戦と、FFならではの奥深いRPG要素の融合でしょう。

競技性の高い「対人戦」への熱い思い

多くのDFFファンにとって、シリーズの最大の魅力は、やはり白熱する対人戦にあります。PSP版から始まり、アーケード、そしてNT版へと受け継がれてきた「ブレイブバトル」システムは、単なるボタン連打ではない、読み合いと戦略が求められる奥深い駆け引きを生み出してきました。

情報ソースでも「俺たちがやりたいのはNTとかデュオデシムみたいなガチの対人戦なんだよ。」という声があったように、ファンはスマートフォンというプラットフォームでも、その「ガチの対人戦」を求めています。操作性の課題やネットワークラグの問題はありますが、もしこれらをクリアし、公平な環境で実力によって勝敗が決まる対人戦モードが実装されれば、多くのDFFファンは歓喜するでしょう。

FFならではの「RPG要素」の深掘り

DISSIDIAシリーズは、ファイナルファンタジーのキャラクターたちが集結する作品である以上、RPG要素への期待も大きいです。単なる対戦アクションに留まらず、キャラクターの成長、武器や防具の収集と強化、そしてFFシリーズの壮大な物語性を感じさせるストーリーモードなど、DFFならではの深いRPG体験を望む声も少なくありません。

『オペラオムニア』がRPGとして成功したように、DFFスマホ版でもキャラクター育成やストーリー展開に力を入れれば、より幅広い層のFFファンを取り込むことができるはずです。例えば、アバターがFFキャラクターの力を借りて新たな物語を紡ぐ、あるいは歴代FFの世界を巡るような冒険要素があれば、ゲームへの没入感は格段に高まるでしょう。

バランスの取れた「融合」が鍵

ファンが本当に望むDFFの形は、対戦アクションとRPG要素のどちらか一方に偏るのではなく、両者が高次元で融合したものです。PvPがメインコンテンツだとしても、キャラクター育成が勝敗を左右しすぎないよう、スキルと戦略が最も重要になるバランスが求められます。

また、PvEの「チームボスバトル」がメインだとしても、そこで得た経験やアイテムが、対人戦の腕を磨くための準備になったり、アバターをさらに魅力的にカスタマイズするための材料になったりするような、有機的な連携が重要です。両方の要素が互いに補完し合い、プレイヤーが様々な角度からDFFの世界を楽しめるような設計が、新作には求められます。

歴代FFBGMアレンジの魅力と活用方法

ティーザーサイトで流れていた歴代FFシリーズ楽曲のアレンジBGMは、ファンの間で非常に好評でした。音楽はゲーム体験を彩る重要な要素であり、DFFスマホ版においても、このアレンジBGMの魅力は最大限に活用されるべきです。

懐かしさと新しさの融合

DFFシリーズのBGMは、歴代FF作品の象徴的な楽曲を、DFF独自の激しいバトルに合うようにアレンジしている点が特徴です。懐かしいメロディが、新たな解釈で生まれ変わることで、ファンはシリーズへの深い愛着を再確認しつつ、新鮮な気持ちでバトルに挑むことができます。

今回のスマホ版でも、この「懐かしさと新しさの融合」をテーマにしたBGMは、ゲームの世界観を構築する上で不可欠な要素となるでしょう。特に、モバイルゲームではイヤホンやヘッドホンでプレイする機会が多いため、高音質で提供されるアレンジBGMは、プレイヤーの没入感を大きく高める効果が期待できます。

BGMの活用方法

DFFスマホ版におけるアレンジBGMの活用方法は多岐にわたります。

- バトルBGMとしての採用: 「チームボスバトル」や、もし実装されるなら対人戦モードにおいて、各ボスのテーマやキャラクターごとのテーマとしてアレンジBGMを使用することで、バトルの盛り上がりを最高潮に引き上げることができます。

- 探索BGMとしての採用: 位置情報ゲームの要素があるならば、現実世界を探索する際のBGMとして、穏やかながらもFFの世界観を感じさせるアレンジBGMを流すことで、日々の散歩や移動が特別な冒険に変わるでしょう。

- 拠点BGMとしての採用: ゲーム内の拠点やメニュー画面のBGMとして、プレイヤーが長く聞いても飽きないような、心地よいアレンジBGMを採用することで、ゲーム全体のリラックス効果を高めることができます。

- ジュークボックス機能: ファンからの要望が多いと思われるのが、ゲーム内でアレンジBGMを自由に聴ける「ジュークボックス」機能です。歴代FFシリーズの楽曲をDFFアレンジでいつでも楽しめるのは、音楽ファンにとっても非常に魅力的でしょう。

スマホゲームとしての課題とDFFブランドの維持

DFFスマホ版が成功を収め、DFFブランドをさらに発展させるためには、スマートフォンゲームならではの課題を克服し、シリーズの核となる魅力を維持することが不可欠です。

スマホゲーム特有の課題

スマートフォンゲームには、以下のような特有の課題が存在します。

- 操作性: DFFのようなアクションゲームは、繊細な操作が求められます。スマートフォンのタッチパネル操作で、どこまで快適なアクションを実現できるか、操作性の最適化は非常に重要です。外部コントローラーへの対応も検討されるべきでしょう。

- バッテリー消費と発熱: 高グラフィックでリアルタイム性の高いゲームは、スマートフォンのバッテリーを大きく消費し、発熱も伴います。長時間のプレイを考慮すると、グラフィック設定の調整や、省電力モードの実装など、最適化が求められます。

- データ容量と通信環境: ゲームのデータ容量が大きくなると、スマートフォンのストレージを圧迫します。また、位置情報ゲームであるため、安定した通信環境も重要です。オフラインでも楽しめる要素や、データダウンロードの工夫なども必要になるでしょう。

- 公平性と課金バランス: 基本プレイ無料である以上、課金要素は必須ですが、過度な課金圧はプレイヤーの離反を招きます。特に競技性の高いゲームでは、課金が直接的な強さに繋がりすぎないよう、公平なバランス調整が求められます。

- サービス継続性: モバイルゲームは、人気が低下すると比較的早くサービスが終了する傾向にあります。DFFという強力なIPを活かすためにも、長期的な運営計画と、継続的なコンテンツ追加が不可欠です。

DFFブランドを維持するための工夫

これらの課題を乗り越えつつ、DFFブランドを維持するためには、以下の工夫が考えられます。

- FFキャラクターの魅力の最大限の引き出し: 歴代FFキャラクターのグラフィック、ボイス、アクションを妥協なく作り込み、ファンが愛するキャラクターたちの魅力を最大限に引き出すこと。

- DFF独自のバトルシステムの継承: 「ブレイブバトル」のようなDFF独自のバトルシステムを、モバイル向けに最適化しつつも、その本質的な面白さを損なわない形で継承すること。

- 壮大な世界観と物語の提供: 単なるバトルゲームに終わらず、FFシリーズらしい壮大な物語や、キャラクター間の深い人間関係を描くことで、プレイヤーの感情移入を促すこと。

- 定期的なイベントとコミュニティの活性化: 継続的なイベント開催、新キャラクターの追加、プレイヤー同士の交流を促すコミュニティ機能の充実により、長期的なエンゲージメントを維持すること。

- ファンフィードバックの積極的な取り入れ: プレイヤーの意見に耳を傾け、アップデートや改善に反映させることで、ファンとの信頼関係を築き、共にゲームを成長させていく姿勢を示すこと。

スクエニのモバイル戦略におけるDFFの位置付け

DFFスマホ版は、スクウェア・エニックスのモバイル戦略において、単なる一タイトル以上の意味を持つ可能性があります。これは、DFFという強力なIPをモバイル市場でどのように展開していくか、その試金石となるでしょう。

ドラクエウォークの成功方程式をFFに適用

『ドラゴンクエストウォーク』の成功は、スクウェア・エニックスにとって大きな自信とデータをもたらしました。位置情報ゲームと強力なIPの組み合わせが、日本市場において非常に有効であることを証明したからです。DFFスマホ版が位置情報ゲームであるとすれば、まさにこの成功方程式をファイナルファンタジーというもう一つの巨大IPに適用しようとしていると見ることができます。

しかし、ドラゴンクエストとファイナルファンタジーでは、ファン層やゲームに求める体験が異なる部分も大きいです。ドラゴンクエストは幅広い層に受け入れられる親しみやすさが特徴であるのに対し、ファイナルファンタジーはより物語性やキャラクター性、そして革新性を求める傾向があります。この違いを理解し、DFFに最適化された形で位置情報ゲーム要素を落とし込めるかが重要です。

新しいDFF体験の創出とブランドの再定義

DFFスマホ版は、従来の対戦アクションとしてのDFFとは異なる、新しいDFF体験を創出しようとしているのかもしれません。もし、それが位置情報ゲームをベースとした協力プレイ主体のゲームであるならば、DFFシリーズに新たな側面を加えることになります。

これは、DFFブランドを再定義し、新しいファン層を獲得するための戦略とも考えられます。従来のDFFファンだけでなく、位置情報ゲームのプレイヤーや、FFシリーズのキャラクターをカジュアルに楽しみたい層を取り込むことで、IP全体の拡大を目指しているのかもしれません。

過去のモバイルゲーム展開との比較

スクウェア・エニックスはこれまでにも、様々なFF関連のモバイルゲームをリリースしてきました。『ファイナルファンタジー レコードキーパー』や『ファイナルファンタジー ブレイブエクスヴィアス』、『ディシディア ファイナルファンタジー オペラオムニア』など、成功を収めたタイトルもあれば、そうでないタイトルもあります。

DFFスマホ版は、これらの過去の経験から得た教訓を活かし、どのような独自の立ち位置を築くのかが注目されます。特に、『オペラオムニア』がRPGとして一定の成功を収めた一方で、今回はアクション要素の強いDFFというブランドを冠している点が、その難しさと可能性を示唆しています。

DFFスマホ版のリリースがゲーム業界に与える影響

DFFスマホ版のリリースは、単にDFFシリーズの一作品としてだけでなく、ゲーム業界全体、特にモバイルゲーム市場とIP展開のあり方に大きな影響を与える可能性があります。

位置情報ゲーム市場の新たな展開

もしDFFスマホ版が位置情報ゲームとして成功すれば、『ポケモンGO』や『ドラゴンクエストウォーク』に続く、新たなキラータイトルとなる可能性があります。特に、FFという強力なRPGのIPを位置情報ゲームに落とし込むことで、これまで位置情報ゲームをプレイしてこなかった層を取り込み、市場をさらに活性化させるでしょう。

これにより、位置情報ゲームのジャンルがさらに多様化し、他のIPホルダーも同様の戦略を検討するきっかけとなるかもしれません。現実世界とゲームの世界を融合させるというコンセプトは、まだまだ進化の余地を秘めています。

IPの多角的な活用とモバイル化の重要性

現代のゲーム業界において、IP(知的財産)の多角的な活用は、企業の成長戦略において不可欠です。DFFスマホ版のリリースは、スクウェア・エニックスが、家庭用ゲーム機だけでなく、モバイル市場においても主要IPを積極的に展開していく姿勢の表れと言えます。

これにより、既存のIPを様々なプラットフォームで展開し、収益機会を最大化するというトレンドがさらに加速するでしょう。特に、モバイルゲームはグローバル市場での展開が容易であるため、DFFブランドを世界中のプレイヤーに届けるための重要な一歩となる可能性があります。

ファンとメーカーの対話の重要性

DFFスマホ版の発表は、ファンの期待とメーカーの戦略の間に大きなギャップがあることを浮き彫りにしました。この騒動は、今後ゲームメーカーが新作を発表する際に、いかにファンの声に耳を傾け、期待に応えるような情報発信をしていくか、その重要性を再認識させるものとなるでしょう。

一方的な発表ではなく、開発段階からファンとの対話を深め、期待値を適切にコントロールしていくことが、IPの長期的な成功には不可欠です。DFFスマホ版が、この対話のあり方を再構築するきっかけとなることを期待します。

まとめ

スクウェア・エニックスから突如発表された『ディシディア ファイナルファンタジー』のスマホ版新作は、多くのDFFファンに大きな衝撃と波紋を広げました。長年、家庭用ゲーム機やアーケードで「競技性の高い対戦アクション」としてシリーズを愛してきたファンにとって、「基本プレイ無料のスマートフォン向けゲーム」という発表は、まさに「違う、そうじゃない」という悲痛な叫びを生み出す結果となりました。

しかし、ティーザーサイトから読み取れる「現実世界の東京を舞台にした位置情報ゲーム」や「チームボスバトル」というキーワード、そして『ドラゴンクエストウォーク』や『キングダム ハーツ ミッシングリンク』のシステム転用の可能性などを深く考察すると、DFFスマホ版は、これまでのシリーズとは一線を画す、全く新しいDFF体験を提示しようとしていることが見えてきます。FFキャラクターをモチーフにしたアバターで現実世界を冒険し、仲間と協力して強大なボスに挑む、レイドバトル中心のゲームとなる可能性が高いでしょう。

ファンが本当に望むのは、やはり白熱する「対人戦」と、FFシリーズならではの「RPG要素」が融合したDFFの形です。課金要素としての装備、アイテム、アビリティガチャが中心となるであろうモバイルゲームとして、いかに公平性を保ち、DFFブランドを維持できるか、スクウェア・エニックスの今後の手腕が問われます。

2025年10月14日の詳細発表は、ファンの期待と不安が交錯する中、DFFシリーズの未来を決定づける重要な節目となるでしょう。私もゲーム評論家として、その発表を固唾をのんで見守り、DISSIDIA FINAL FANTASYが新たな歴史を刻むことを心から願っています。ファンの皆さんも、ぜひ期待と冷静な視点を持って、続報に注目していきましょう。