ゲーム評論家の桐谷シンジです。 今回も多く寄せられてる質問にお答えしていきます。

この記事を読んでいる方は、2025年10月10日に発売を控える待望の新作FPS「バトルフィールド6(BF6)」について、先日行われた先行プレイ(オープンベータおよびデジタルイベント)で明らかになった具体的な問題点や、プレイヤーたちが感じた不満点が何だったのか、詳しく知りたいと考えているのではないでしょうか。

「最高の傑作」「黄金時代が帰ってきた」といった高評価の声がある一方で、実際にプレイしたからこそ見えてきた課題や懸念点も確かに存在します。

この記事を読み終える頃には、BF6の先行プレイで浮き彫りになった問題点や今後の改善点についての疑問が、明確に解決しているはずです。

- 先行プレイで指摘された具体的な問題点や懸念点を網羅

- TTKや視認性などゲームプレイに直結する課題を深掘り

- バグや兵科バランスなどシステム面の不安要素を解説

- 過去作ファンが歓喜した点と、製品版への期待を整理

それでは解説していきます。

BF6 先行プレイの概要と全体評価

まずは、今回明らかになった問題点を解説する前に、先行プレイがどのような内容で、全体としてどう評価されているのかを整理しておきましょう。 期待と不安が入り混じる中、多くのプレイヤーが体験した戦場の空気感を共有します。

シリーズの原点回帰を掲げた最新作

バトルフィールド6は、20年以上の歴史を誇る人気FPSシリーズの最新作です。 特に、シリーズの中でもファンから絶大な支持を得た「バトルフィールド3(BF3)」および「バトルフィールド4(BF4)」の精神的後継作として開発が進められてきました。

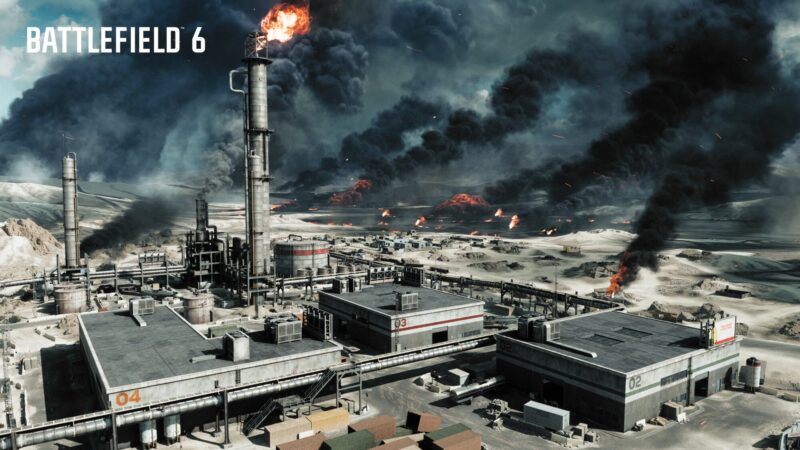

舞台は2027年の現代戦。 巨大な民間軍事会社(PMC)「パクス・アルマータ」と、それに抗う勢力との全面戦争が描かれます。 近未来的な設定だった前作「BF2042」から一転し、シリーズの根幹である現代戦への原点回帰を掲げたことが、古参ファンから大きな期待を寄せられる要因となりました。

最大64人での大規模戦闘はもちろん、今作では待望のシングルプレイヤーキャンペーンも復活。 マルチプレイではBFシリーズの象徴とも言える「突撃兵」「工兵」「援護兵」「偵察兵」の4つの兵科(クラス)システムが本格的に復活し、チームプレイの重要性が再びクローズアップされています。

先行プレイで体験できたモードとマップ

先日実施されたオープンベータや、一部のクリエイターが招待されたデジタルイベントでは、以下のマップとモードが体験可能でした。

- マップ

- ミラク・バレー (Mirage Valley): 高層ビルが立ち並ぶ市街地マップ。立体的な戦闘が特徴。

- オペレーション・ファイアーストーム (Operation Firestorm): BF3で人気を博した広大な砂漠マップのリメイク。ビークル戦が主体となる。

- モード

- コンクエスト: シリーズ伝統の拠点制圧モード。

- ブレークスルー: 攻撃側と防衛側に分かれてエリアを奪い合うモード。

- エスカレーション: 新規に追加されたモード。

これらのマップとモードを通じて、プレイヤーはBF6の核となるゲームプレイ、進化した破壊表現、そして新たな兵科システムの一端に触れることができました。

「BF史上最高傑作」との呼び声も高いポジティブな評価

先行プレイを終えたプレイヤーの反応は、総じて極めてポジティブなものでした。 特にSNSや動画配信サイトでは、「神ゲー」「BFの黄金時代が帰ってきた」といった賞賛の声が溢れかえっています。

圧倒的な迫力と没入感

まず最も多くのプレイヤーが賞賛したのは、その圧倒的なグラフィックとサウンドデザインです。 銃声、爆発音、着弾時の反動、そして建物が崩壊する際の粉塵に至るまで、すべてが最高レベルのリアリティで表現されています。 その場にいるかのような臨場感は「怖さすら感じる」と評されるほどで、プレイヤーを深く戦場へと没入させます。

進化した破壊表現

BFシリーズの代名詞である「破壊」も、今作で劇的な進化を遂げました。 壁、床、天井のほぼすべてが破壊可能となり、それが単なる演出ではなく、新たな射線やルートを作り出す戦術的な要素として機能しています。 敵が立てこもる建物を戦車で破壊して突入したり、上の階の床を爆破して奇襲をかけたりと、戦況をダイナミックに変化させられる点は、多くのプレイヤーから高く評価されました。

初心者への配慮

一方で、シリーズが成熟したことによる「初心者の入りづらさ」も懸念されていましたが、今作ではその点にも配慮が見られます。 レベル15になるまでAIボットが混在したマッチで練習できる「入門」モードが用意されており、いきなり上級者と戦うことなく基礎を学べる環境が整っています。 これにより、新規プレイヤーが感じる心理的なハードルは大幅に下がったと言えるでしょう。

【本題】BF6 先行プレイで見えた問題点・懸念点

さて、ここからが本題です。 素晴らしい点が多く見られた一方で、先行プレイだからこそ浮き彫りになった問題点や、製品版に向けて改善が望まれる懸念点も複数存在します。 これらを一つずつ詳しく見ていきましょう。

ゲームプレイに関する問題点①:TTK(キルタイム)の短さ

先行プレイで最も多くの議論を呼んだのが、TTK(Time To Kill:敵を倒すまでにかかる時間)の短さです。

一瞬で溶ける体力

多くのプレイヤーが「一瞬で倒されてしまうことが多い」と感じたように、今作のTTKはBFシリーズの中でも比較的短めに設定されているようです。 これにより、戦闘のテンポは非常に速くなっていますが、いくつかの問題点も指摘されています。

まず、交戦距離が短い市街地マップなどでは、先に撃ち始めたプレイヤーが圧倒的に有利になります。 敵に発見されてから反撃する猶予がほとんどなく、一方的に倒されてしまう場面が頻発しました。 これにより、「撃ち合いの楽しさ」よりも「理不尽さ」を感じてしまうプレイヤーがいたことは事実です。

過去作との比較とプレイヤーの好み

BFシリーズのTTKは、作品ごとに調整が加えられてきました。 例えば「BFV」は発売当初TTKが長く、コミュニティからのフィードバックを受けて後に調整された経緯があります。 一方で「BF4」などは比較的TTKが短く、スピーディーな展開が好まれていました。

今作のTTKは、そのBF4に近いか、それ以上に短いと感じるプレイヤーが多いようです。 このテンポの速さを「爽快で良い」と捉えるコアなファンがいる一方で、じっくりとした撃ち合いを好むプレイヤーや、初心者層からは「何が起こったかわからないまま倒される」という不満の声が上がっています。 この点は完全に好みの問題とも言えますが、幅広い層のプレイヤーが楽しめるバランスに着地させられるかが、製品版での課題となるでしょう。

ゲームプレイに関する問題点②:視認性の悪さ

リアルさを追求した結果、敵プレイヤーの視認性が悪化しているという点も、多くのプレイヤーから指摘されました。

リアルすぎるが故の弊害

今作はグラフィックが非常にリアルで、特にキャラクターの迷彩服や装備は、背景によく溶け込みます。 さらに、進化した破壊表現によって建物が崩壊し、瓦礫だらけになったエリアでは、その中に潜んでいる敵を見つけるのが極めて困難になります。

特に、伏せている(匍匐している)敵は地面と一体化してしまい、注意深く索敵しても見逃してしまうケースが多発しました。 これにより、待ち伏せ(キャンピング)が非常に強力な戦術となっており、ゲームプレイの流動性を損なっているとの批判もあります。 リアルな戦場の雰囲気は素晴らしいのですが、ゲームとしての快適性を考えると、何らかの調整が必要かもしれません。 例えば、敵に照準を合わせた際に表示される輪郭(スポット)をもう少し見やすくする、あるいは特定の条件下での迷彩効果を少し抑えるといった対策が考えられます。

ゲームプレイに関する問題点③:初心者には高いハードル

「入門」モードなど初心者への配লাইনেは評価が集まる一方で、ゲームの根本的な難易度の高さは依然として存在します。

覚えることの多さ

BF6は、兵科ごとの役割、多種多様なガジェット、ビークルの操作、広大で複雑なマップ構造など、初心者が覚えなければならない要素が非常に多いゲームです。 マップに慣れないうちは、どこから敵が来るのか分からず、ただ移動しているだけで一方的に倒され続けることになりがちです。

打ち合いの難易度

TTKの短さとも関連しますが、基本的な打ち合いの難易度も高めです。 武器の反動(リコイル)制御や、敵の動きを予測して撃つ偏差射撃など、FPSの基本的なスキルがなければ、正面からの撃ち合いで勝利するのは難しいでしょう。 クラスシステムのおかげで、蘇生や補給といったサポート役でチームに貢献することは可能ですが、やはりキルを取れないと楽しめないと感じるプレイヤーも少なくありません。 「入門」モードで基礎を学んだ後、いかにして対人戦の楽しさに移行させてあげられるかが、新規プレイヤー定着の鍵となりそうです。

システム・技術的な問題点①:バグや不具合の報告

オープンベータや初期のビルドである以上、ある程度のバグや不具合はつきものですが、先行プレイでもいくつかの問題が報告されています。

報告された主な不具合は以下の通りです。

- 蘇生に関する不具合: 蘇生しようとしても判定がうまく機能しない、蘇生モーションがキャンセルされるなど。

- サウンドに関する不具合: 特定の状況で足音が聞こえなくなる、銃声が正しく定位しないなど、戦況判断に直結する問題。

- 挙動に関する不具合: キャラクターがオブジェクトにスタックする(引っかかる)、梯子を正常に登れないなど。

致命的なバグは少なかったという意見が多いものの、細かい不具合は散見されたようです。 特に蘇生やサウンドに関する問題は、チームプレイを重視するBFにおいてゲーム体験を大きく損なう可能性があります。 これらは製品版の発売までに修正されることが強く望まれます。

システム・技術的な問題点②:兵科(偵察兵)の役割への疑問

今作ではクラスシステムが復活しましたが、そのバランス、特に偵察兵(石膏兵)の役割について疑問の声が上がっています。

ビーコンが突撃兵へ

偵察兵の象徴的なガジェットであった「リスポーンビーコン」(味方が再出撃できるポイントを設置する装置)が、今作では突撃兵のガジェットに移管されました。 これにより、最前線で戦う突撃兵がビーコンを設置できるようになり、攻撃の継続性が増すというメリットがあります。

しかしその一方で、偵察兵は重要な役割を一つ失ったことになります。 先行プレイの段階では、偵察兵のガジェットはドローンなど索敵に特化したものが多く、「他の兵科に比べてチームへの貢献度が低いのではないか」「スナイパーライフルを使うだけの兵科になってしまう」という懸念が示されています。 製品版では、偵察兵ならではのユニークで強力な役割やガジェットが追加されることに期待したいところです。

ビークルに関する懸念点①:アクティブ防御システムの復活

デジタルイベントで公開されたビルドでは、戦車のアップグレードとして「アクティブ防御システム(迎撃システム)」が復活していることが判明し、歩兵プレイヤーを中心に大きな懸念が広がっています。

歩兵の悪夢再来か

このシステムは、飛来するロケット弾やグレネードなどを自動で迎撃・破壊するというものです。 過去作、特にBF4やBF2042でも同様のシステムが存在し、「戦車が一方的に歩兵を蹂躙する原因」「無敵時間を作り出す悪名高い装備」として、多くの歩兵プレイヤーを苦しめてきました。

もちろん、使用にはクールダウンタイムがあるなどの制限は設けられるでしょう。 しかし、このシステムがあることで、工兵が対戦車兵器でダメージを与える機会が大幅に減少し、ビークルと歩兵のバランスが崩壊する危険性をはらんでいます。 開発陣も「ビークルは弱い方がいい」という認識を示しているという情報もありますが、このアクティブ防御システムの存在は、その方針と矛盾しているように感じられます。 製品版でどのようなバランス調整が施されるのか、最も注視すべきポイントの一つと言えるでしょう。

ビークルに関する懸念点②:C4ドローン特攻の対策

BF2042などで猛威を振るった「C4を貼り付けたドローンによる特攻」ですが、今作では明確な対策が施されているようです。 これは戦車乗りにとっては朗報ですが、一部のプレイヤーからは「遊びの幅が狭まった」と残念がる声も聞こえてきます。

極端なバッテリー消費

先行プレイで検証したところ、偵察兵のドローンにC4を複数個取り付けると、バッテリーの消費が極端に速くなり、ほとんど飛行できないことが判明しました。 C4を付けた状態では、離陸してすぐにバッテリー切れの警告が表示され、長距離を移動して戦車に特攻する、といった使い方は事実上不可能になっています。

これは明らかに意図的な調整であり、理不尽なキルを防ぐという点では評価できます。 しかし、BFシリーズの魅力の一つである「サンドボックス性(プレイヤーの創意工夫による自由な遊び)」が少し失われてしまったと感じるプレイヤーもいるようです。

BF6 先行プレイで判明した大きな変更点と新要素

問題点や懸念点をいくつか挙げてきましたが、それ以上にポジティブな変更点や魅力的な新要素が数多く存在することも事実です。 先行プレイで特に注目された進化のポイントをまとめました。

兵科をさらに深化させる新要素「トレーニングパス」

今作では、従来の4兵科システムに加えて、「トレーニングパス」という新たな育成・専門化システムが導入されました。

これは、各兵科ごとに用意された2種類の専門技能ツリーのようなもので、試合中の貢献度に応じてレベルアップし、様々なバフ(能力向上効果)や専用のアビリティを獲得できます。 これにより、同じ兵科でもプレイヤーの好みに合わせた、より特化した役割を担うことが可能になります。

| 兵科 | トレーニングパス 1 | トレーニングパス 2 |

|---|---|---|

| 突撃兵 | 突入 (近距離火力特化) | 最前線 (生存能力・継続戦闘特化) |

| 工兵 | 対装甲 (対ビークル能力特化) | 戦闘工兵 (味方ビークル支援特化) |

| 援護兵 | 衛生兵 (医療・蘇生サポート特化) | 火力支援 (制圧射撃・自己強化特化) |

| 偵察兵 | 狙撃兵 (スナイパー能力特化) | 特殊部隊 (隠密行動・索敵特化) |

例えば、同じ援護兵でも「衛生兵」パスを選べば味方の回復や蘇生に特化したメディックとして活躍でき、「火力支援」パスを選べばLMGで前線を維持する役割を担えます。 このシステムは、BF3の「専門技能」やBF4の「フィールドアップグレード」を拡張したもので、チーム内での役割分担をさらに明確にし、リプレイ性を高める素晴らしい要素と言えるでしょう。

大幅に増加したガジェットと戦術の多様性

各兵科が使用できるガジェットの種類も大幅に増加し、戦術の幅が大きく広がりました。

デジタルイベントのビルドでは、オープンベータからさらに多くのガジェットが追加されていることが確認されています。

- 突撃兵: 前述の通りリスポーンビーコンが追加されたほか、高所に登ったり窓枠を乗り越えたりできる「はしご」を設置可能に。裏取りや奇襲のルートを自ら作り出せます。

- 工兵: 多種多様なロケットランチャー系が追加。BF3/4でお馴染みの「EODボット」(遠隔操作の爆弾処理・修理ロボット)も復活しました。

- 援護兵: 飛来するグレネードを迎撃する「グレネード迎撃システム」に加え、ミサイルや戦車の砲弾すら破壊する「ミサイル迎撃システム」という強力な防衛ガジェットが登場。

- 偵察兵: C4特攻対策がされた「ドローン」のほか、近接センサーや投擲可能なナイフなどが追加されています。

これらの多彩なガジェットをどう組み合わせ、チームとしてどう活用するかが勝利の鍵を握ります。 特に、はしごや迎撃システムは、戦場の様相を大きく変える可能性を秘めています。

ビークルの詳細なカスタマイズ機能

ビークル(乗り物)に関しても、単なる移動・攻撃手段ではなく、プレイヤーが深く関与できるカスタマイズ要素が追加されました。

先行プレイのビルドでは、出撃前にビークルの兵装を細かく設定できる画面が確認されています。

- 主砲: 徹甲弾、対人榴弾、多目的弾など、弾薬の種類を選択可能。

- 副兵装: 重機関銃、軽機関銃、誘導ミサイルなどを装備。

- アップグレード: アクティブ防御システムのほか、移動速度を上げるハンドリング最適化、耐久力を上げる強化装甲などを選択。

- ガンナー席: 同乗者が使用する武器もグレネードランチャーなどに変更可能。

これにより、同じ戦車でも「対戦車に特化した構成」や「対歩兵掃討に特化した構成」など、プレイヤーの戦略やマップに合わせてセットアップを変更できます。 これまで以上にビークルへの愛着が湧き、専門性の高いビークル兵が生まれることでしょう。

よりダイナミックになった兵士の挙動

「キネステティック・コンバット・システム」と名付けられた新システムの導入により、兵士のアクションも大幅に進化しています。

- ドラッグリバイブ: ダウンした味方を安全な場所まで引きずってから蘇生できる。

- 着地前転: 高所から飛び降りた際の落下ダメージを軽減。

- 武器マウント: 壁や遮蔽物に武器を固定し、射撃時の反動を軽減。

- しゃがみスプリント/匍匐: より低い姿勢での高速移動が可能に。

これらの新アクションにより、兵士の動きはより直感的かつダイナミックになりました。 特にドラッグリバイブは、危険な場所でダウンした味方を救出するための重要なテクニックとなり、チームプレイの連携をより深いものにしてくれるはずです。

BF6 購入をおすすめする人・しない人

これまでの先行プレイ情報と、そこから見えてきた問題点を踏まえ、私なりにBF6の購入をおすすめする人と、少し待った方が良いかもしれない人をまとめてみました。

こんな人には絶対おすすめ!

- BF3、BF4が好きだった人: まさに待望していた作品です。あの頃の熱狂が、最新技術で蘇ります。

- 大規模なチーム戦を楽しみたい人: 64人が入り乱れる戦場のカオスと、仲間と連携して勝利を目指す達成感は、他のゲームでは味わえません。

- 破壊表現に魅力を感じる人: 自分の手で戦場の地形を変え、戦術を組み立てる喜びに満ちています。

- FPS初心者でも挑戦してみたい人: 「入門」モードの存在により、シリーズの入り口としては最適かもしれません。チームへの貢献方法がキルだけでない点も魅力です。

購入前に一度検討した方が良いかもしれない人

- 個人技だけで無双したい人: このゲームはチームプレイが前提です。単独行動で活躍することは可能ですが、それだけで試合に勝利するのは困難です。

- じっくり考えながら戦いたい人: 戦闘のテンポが非常に速く、常に迅速な判断と行動が求められます。

- 安定したゲーム環境を最優先する人: 発売直後は、ある程度のバグやサーバーの不安定さが予想されます。完璧な状態を求めるなら、少し時間を置いてからの購入が良いかもしれません。

- リアルな戦場の描写が苦手な人: 良くも悪くも、その描写は非常にリアルです。大きな音や暴力的な表現が苦手な方には、精神的な負担が大きい可能性があります。

まとめ

今回は、2025年10月10日に発売される「バトルフィールド6」の先行プレイで明らかになった問題点や懸念点を中心に、ゲームの全貌を徹底解説しました。

「シリーズの原点回帰」と「最新技術による進化」という二つのテーマを高いレベルで融合させた本作は、間違いなく多くのFPSファンにとって「買い」の作品となるポテンシャルを秘めています。 特に、BF3やBF4に熱中したプレイヤーにとっては、まさに同窓会のような感覚で楽しめることでしょう。

しかしその一方で、TTKの短さや視認性の悪さ、一部兵科の役割、そしてビークルバランスの懸念など、製品版までに解決すべき課題も浮き彫りになりました。 これらの点がどのように調整され、すべてのプレイヤーが納得できるバランスに着地するのかが、本作が「神ゲー」となるかどうかの分水嶺となりそうです。

私自身、一人のゲームファンとして、この戦場に再び身を投じる日を心から楽しみにしています。 このレビューが、あなたの購入の参考になれば幸いです。