ゲーム攻略ライターの桐谷シンジです。 今回も多く寄せられてる質問にお答えしていきます。

この記事を読んでいる方は、2025年11月20日に発売される待望の新作『星のカービィ エアライダー』、そして先日開催されたオンライン体験会「おためしライド」の感想や、製品版を「本当に買う価値があるのか」が気になっていると思います。

GC版で青春を過ごした古参プレイヤーから、今作で初めてエアライドに触れる方まで、様々な視点から期待と不安が入り混じっていることでしょう。 私自身、今回の「おためしライド」にはどっぷりハマり、許された体験時間のほとんどを費やしてしまいました。

この記事を読み終える頃には、『エアライダー』最新作の圧倒的な魅力と、購入前に知っておくべき注意点、そしてあなたが今作を買うべきかどうかの疑問が、綺麗に解決しているはずです。

- 体験会「おためしライド」で判明したゲーム内容

- 前作プレイヤーも納得の進化した魅力と中毒性

- 初心者が知るべき注意点と具体的な対策

- ライターが本気で考察する製品版の期待値

それでは解説していきます。

『星のカービィ エアライダー』おためしライド 概要

まず、今回の「おためしライド」がどのような内容だったのか、そして本作の立ち位置について簡単におさらいしておきましょう。

体験会で遊べた内容(3コース+シティトライアル)

今回の「おためしライド」は、製品版の発売前にオンラインで本作の一部を体験できる、まさに「お試し」のイベントでした。 遊べた内容は以下の通りです。

- モード

- エアライド(オンライン/オフライン): 3つの専用コースでレースを行う基本モード。

- シティトライアル(オンライン/オフライン): 巨大な箱庭マップでパワーアップし、最後はスタジアムで決戦する人気モード。

- 遊べたコース(エアライド)

- フラリア

- ダグウォーター

- フォーリス

- その他

- 一部のライダー(キャラクター)とエアライドマシンが使用可能。

- 最大16人でのオンライン対戦(シティトライアル)。

体験できるのは一部とはいえ、本作の核となる「エアライド」と「シティトライアル」の両方を、しかもオンライン対戦で触れられたのは非常に大きな収穫でした。 特にシティトライアルは、1回ごとに6時間というまとまった体験時間が設定されており、運営側の「これだけ遊んでも時間が足りなくなるはず」という自信が透けて見えるようでした。 (そして案の定、時間は溶けました)。

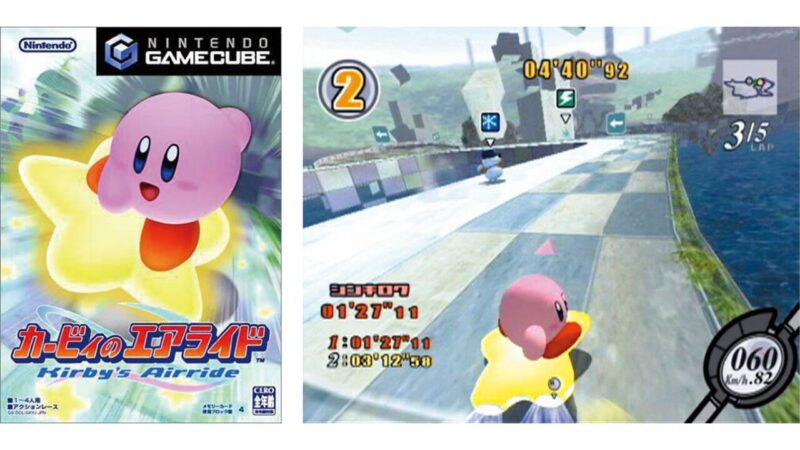

本作はGC版の「正統進化」リブート

本作は、2003年にゲームキューブ(GC)で発売された『カービィのエアライド』の続編、あるいは「リブート(再起動)」作品と呼ぶべきタイトルです。

GC版は「簡単操作」「奥深い駆け引き」「シティトライアルの中毒性」で、発売から20年以上経った今でも根強く愛され、続編が熱望されてきました。 その一方で、「今の時代にオンライン化したらバランスはどうなるのか?」「思い出補正で美化されていないか?」という不安の声があったのも事実です。

しかし、結論から言います。 今回の「おためしライド」を遊んだ限り、その不安は杞憂でした。

本作は、GC版の荒削りだった部分を徹底的に改善し、現代のゲームとして求められる快適性やビジュアル、そしてオンライン対戦の楽しさを完璧に融合させています。 前作の「良かったところ」を何倍にも増幅させ、中毒性をしっかりと継承・進化させた「完全新作」として仕上がっていました。 前作プレイヤーであればあるほど、本作の進化に感動し、「これを待っていたんだ」と快哉を叫ぶことになるでしょう。

おためしライドで感じた『エアライダー』の魅力(面白い点)

では、具体的に「おためしライド」で何がそんなに面白かったのか。 私が感じた本作の圧倒的な魅力を、余すところなくお伝えします。

魅力①:中毒性の塊「シティトライアル」の大幅進化

前作を象徴するモードであり、多くのプレイヤーを虜にした「シティトライアル」。 今作で最も進化を遂げたのが、このモードであると断言できます。 制限時間内に箱庭マップでパワーアップアイテムを集め、ランダムに選ばれるスタジアムで最強を決める。 この基本ルールはそのままに、あらゆる要素が桁違いにパワーアップしていました。

16人対戦がもたらす予測不能なカオス

まず、オンライン対戦が最大「16人」になったことが、ゲーム性を根本から変えています。 前作は最大4人(CPU含む)だったため、ある程度は「自分のペースで」アイテムを集めることができました。

しかし、16人全員が人間プレイヤーとなると、話は別です。 アイテムボックスの奪い合いは熾烈を極め、いつどこで他プレイヤーと鉢合わせるか分からない緊張感が常にあります。 CPUのように機械的な動きではなく、人間ならではの気まぐれで予測不能な動きが、毎回異なるゲーム体験を生み出します。

有力なアイテムが出現する場所では乱戦が必至ですし、逆に誰もいない場所でこっそりアイテムを独占することもできます。 この「カオス」こそが、今作のシティトライアル最大の醍醐味です。

広大すぎるマップと新ギミック(地下、空島、ポータル)

16人対戦を実現するため、シティのマップも前作とは比較にならないほど広大に、そして複雑になっています。 体験会で遊べたマップだけでも、その作り込みに驚かされました。

特に印象的だったのが、「地下」と「空島」の存在です。 地下エリアは駐車場のような区画や、クリスタルが輝く洞窟など、複数のルートが入り組んでおり、一度迷うと現在地が分からなくなるほど。 しかし、それだけに強力なアイテムが隠されていることも多く、探索のしがいがありました。

「空島」は、ランダムで空中に出現する浮島で、飛行能力をしっかり上げていないとたどり着けません。 苦労してたどり着いた先には、大量のアイテムが……というロマンあふれるギミックです。

さらに、新ギミックとして「ポータル」が登場しました。 これに入るとマップの別の場所へワープできるのですが、連続してポータルが配置されているエリアもあり、入ってみたら敵のど真ん中にワープしたり、逆にアイテムの宝庫にたどり着いたりと、ランダム性をさらに加速させていました。

前作プレイヤーも驚く新イベント・新スタジアム

シティトライアルの道中では、様々な「ランダムイベント」が発生します。 これも前作から大幅に種類が増えており、体験会だけでも「レアコンテナ」「鍵がかかった宝箱」「グランドウェリー」「ごホーベリング」「ゴルドが降ってくるコンテナラッシュ」など、新鮮なイベントが目白押しでした。

イベントに参加するだけで大量のパワーアップアイテムがもらえるチャンスがあるため、全員がイベント発生地点に殺到します。 しかし、マップが広大になったため、「参加する」こと自体が難しくなっているのも面白い点です。

そして、制限時間後に行われる「スタジアム」も、新ルールが大量に追加されていました。 特に面白かったのが「グルメレース」です。 食べ物をひたすら食べてスコアを競うのですが、高得点のフルーツはビルの高層階など、取りにくい場所に配置されています。 飛行能力を上げて高所を狙うか、地上で手堅く稼ぐか、プレイヤー間の駆け引きが熱いルールでした。

また、「vsボスバトル」も健在です。 16人(一部が脱落することもある)で強大なボスに挑む共闘感は、まるでモンスターハンターのような楽しさがありました。 もちろん、ただ倒すだけではなく、「貢献度」で順位が決まるため、協力しつつもライバルを出し抜く対戦の側面もしっかり残っています。

このように、シティトライアルは全ての要素が進化しており、5分間のプレイが体感30秒に感じるほどの密度と中毒性を持っていました。

魅力②:無限の組み合わせ「ライダー」×「マシン」

今作の大きな新要素として、「ライダー(キャラクター)」が追加されました。 前作は「マシン」を選ぶだけでしたが、今作は「ライダー」と「マシン」を別々に選び、その組み合わせで性能が大きく変わります。 これがリプレイ性を爆発的に高めていました。

戦略の核となる「ライダー」システム

各ライダーには固有の「特技(スペシャル技)」が用意されています。 さらに、ライダーによって「乗ったマシンの性能が変化する」ため、どのライダーでどのマシンに乗るか、戦略の幅が無限に広がりました。

例えば、飛行能力が高いライダーが飛行に特化したマシンに乗れば、空のスペシャリストになれますし、あえて地上性能が高いマシンに乗せて弱点を補うといった戦い方も可能です。 この「組み合わせを考える楽しさ」こそ、本作の戦略的な面白さの核となっています。

体験会で触れたライダーの使用感

おためしライドでは、一部のライダーしか使えませんでしたが、それでも個性は際立っていました。

- ナックルジョー チャージで前方に弾を発射できる、バランス型で使いやすいライダー。 クセがなく、どのマシンとも一定の相性の良さを見せるため、初心者が最初に触るのにも最適です。 レースでもシティトライアルでも安定した活躍が見込めました。

- スターマン 飛行能力に優れ、空中での機動力が高いライダー。 ウイングスターのような飛行系マシンに乗せると、シティトライアルの「空島」に誰よりも早く到達できました。 コースでも、空中ショートカットが狙える場面で輝きます。

- リック 地上での最高速に優れる重量級ライダー。 特筆すべきはスペシャル技の「リック大爆走」。 マシンを捨てて自ら猛スピードで走り出すのですが、これが非常に強力。 うまく使えば敵を一掃でき、決まった時の爽快感は格別でした。 体験会ではこのリックを選ぶプレイヤーが非常に多く、その強さと楽しさが伺えました。

健在の個性派マシン

もちろん、「マシン」自体の個性も健在、むしろ強化されています。 ワープスターのようなバランス型のマシンに加え、体験会で触れられた新旧のマシンも強烈な個性を持っていました。

- ワゴンスター チャージができない代わりに全体的な性能が高い、初心者向けのマシン。

- デビルスター 耐久力は紙同然ですが、攻撃力が異常に高いロマン砲。

- ウイングスター 地上は苦手だが、飛行性能はピカイチ。スターマンとの相性は抜群。

- チャリオット(新マシン) 旋回性能とグリップ力に優れ、小回りが利くテクニカルなマシン。 急カーブが多いコースや、シティトライアルでのアイテム回収で重宝しました。

- バトルチャリオット(新マシン) 攻撃力、耐久力、重量に優れる重量級の2輪マシン。 シティトライアルでこれに乗れると、一気に有利になるほどの制圧力を誇りました。

- タンクスター(新マシン) プッシュ(ブレーキ)しても止まらず、チャージダッシュで急旋回するという超上級者向けマシン。 乗りこなせれば強そうですが、慣れるまでは苦労しました。

- ペーパースター(新マシン) 紙のように軽く、もろいですが、加速と飛行能力はトップクラス。

これら「ライダー」と「マシン」の膨大な組み合わせを試しているだけで、同じコース、同じシティトライアルが全く別のゲームに変わります。 これが本作の恐るべきリプレイ性の高さに直結していました。

魅力③:作り込みが異常な3つの新コース

エアライドモードで遊べた3つの新コースも、グラフィックの向上はもちろん、ギミックの作り込みが凄まじいものでした。

フラリア:基本と爽快感を学ぶ幻想的な花畑

前作の「プランテス」に相当する、基本的なオーバルコース。 ……かと思いきや、幻想的な花畑を駆け抜ける爽快感、後半の洞窟エリアやグラインドレール(レールの上を滑走する)など、演出面が大幅に強化されています。 ドリフトの練習にも最適で、走っているだけで楽しい、本作の「顔」となるコースです。

ダグウォーター:ギミック満載の水上アトラクション

水上を走るコースですが、もはや「レースゲーム」の枠を超えた「アトラクション」でした。 水の柱を駆け上がり、水流に流され、大砲で撃ち出され、渦の中に突入し、グラインドレールを滑走する……。 1周するだけで、次から次へと目まぐるしく展開が変わるため、密度が濃すぎて息つく暇もありません。 水の表現も非常にリアルで、Nintendo Switch 2(仮)の性能を垣間見るようでした。

フォーリス:高低差と急カーブが刺激的な紅葉の峠

日本の「いろは坂」を彷彿とさせる、紅葉が美しい峠コース。 180度の急カーブが連続し、テクニカルな操作が要求されます。 そして最大の見どころは、最後の滝からの大落下。 ただ落ちるだけでなく、カメラが1回転するド派手な演出が入り、落下中にもかかわらず忍者屋敷のように壁を飛び移るルート分岐まで存在します。 あまりの迫力に、思わず声が漏れてしまうほどの体験でした。

魅力④:極限まで高められた「爽快感」の演出

GC版も爽快感はありましたが、今作は演出面が大幅に強化され、プレイヤーの「気持ちよさ」を直撃する工夫が随所に見られました。

スマブラSPライクなド派手なエフェクト

チャージダッシュで加速する際には、集中線や画面がぼやけるエフェクトが入り、「速くなった!」ことが視覚的に強く伝わってきます。 また、マシンが破壊された時の演出は、『大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL』の「撃墜エフェクト」によく似ています。 一瞬画面が止まり、派手なエフェクトと共に吹き飛ぶため、攻撃を決めた側は最高に気持ちよく、やられた側は「やられた!」という実感が強く残ります。

可視化されたスピードアップ要素

前作では分かりにくかった「スタースリップ」(前走者の後ろにつくと加速する)が、キラキラした星の軌跡として可視化されました。 これにより、レース中の駆け引きがより分かりやすく、戦略的になっています。 敵を倒した時も、スターが自分に向かって吸い寄せられるエフェCTが入り、スピードアップしたことが明確に分かるようになりました。

これらの演出強化が、プレイフィールを格段に向上させています。

魅力⑤:快適すぎるテンポの良さ

特にシティトライアルにおいて、前作よりも圧倒的にテンポが良くなっていると感じました。

パワーアップアイテムの入手頻度が激増

体感ですが、前作の同じ時間で集められたアイテム数と比較して、今作は1.5倍から2倍近く多く集められます。 普通にプレイしていても、1試合(5分)で60個以上のアイテムが集まることも珍しくありませんでした。 これにより、常に何かしらのアイテムを取っている状態が続き、中だるみが一切ありません。

マシン破壊からのリカバリーが超高速

前作では、マシンを壊されると次のマシンを見つけるまでひたすら走る「マラソン」が苦痛でした。 しかし今作では、マップが広くなったせいか、マシンを失っても近くに別のマシンが(まるで寄ってくるかのように)配置されるようになっている印象です。 さらに、Yボタンで瞬時にマシンをロックオンし、乗り換えることが可能になりました。 これにより、マシンを失うリスクが下がり、よりアグレッシブな戦闘が楽しめるようになっています。

購入前に知るべき注意点と対策(厳しい点)

ここまで良い点を並べてきましたが、「おためしライド」をプレイして、これは「人を選ぶ」あるいは「初心者が戸惑う」だろうな、と感じた注意点も3つありました。 もちろん、それぞれに対策はありますので、あわせて解説します。

注意点①:シリーズ随一の「3D酔い」のしやすさ

これは、体験会に参加した多くの人が指摘している点です。 本作は、他のカービィシリーズと比較しても、圧倒的に「3D酔い」しやすいゲームだと感じました。

酔いやすいポイントはココ

特に酔いやすかったのが、以下の2つのシチュエーションです。

- シティトライアルでの探索 広大なマップを高速で移動し、アイテムを探すために頻繁にカメラを上下左右に動かすため、視点の移動が激しくなります。 特に地下や建物内など、狭い場所での旋回は要注意です。

- コース「フォーリス」 前述の通り、180度の急カーブが連続し、最後にカメラが1回転する大落下があります。 視界がグルグルと回るため、3D酔いに弱い人は一発でやられてしまう可能性がありました。

徹底解説!「酔い対策セット」の効果と設定方法

この「酔い」に関しては、開発側も当然把握しているようでした。 オプションには「酔い対策セット」という項目が用意されており、かなり強力な対策が可能です。

- 視界の広さ(FOV): 広くすることで、画面端の情報の流れが緩やかになり、酔いを軽減できます。

- 揺れと傾き: オフにすると、マシンが傾いたり、着地で揺れたりする演出がなくなり、画面が安定します。

- 各種ガイド表示(グリッド、中央線、外枠、内枠): 画面に濃いガイド線を表示させることで、脳が「今どれくらい傾いているか」「中心はどこか」を認識しやすくなり、酔いを劇的に軽減できます。

- センターマーク: 画面中央に常に点を表示し、視点を固定しやすくします。

- 加速演出: オフにすると、チャージダッシュ時のぼやけや集中線がなくなり、視界がクリアになります。

これらの設定は個別に調整も可能です。 体験会では、これらの設定を強めにすることで、確かに酔いはかなりマシになりました。 ただし、画面に情報(線)が増えるため、スピードゲージなどが見にくくなるトレードオフはあります。 まずは「酔い対策セット」をオンにしてプレイし、慣れてきたら徐々に設定を弱めていくのがおすすめです。

注意点②:初心者が面食らう「ゲームスピード」

本作は、『星のカービィ』の名前を冠していますが、他のカービィ作品(本編アクションや『ディスカバリー』など)の、ゆったりとしたテンポを想像して遊ぶと面食らいます。

他のカービィ作品とのギャップ

ゲームスピードが、ダントツで速いです。 マシンは常に高速で移動し、敵が現れ、ダッシュプレートを踏み、水流に乗り、グラインドレールに突入する……。 10秒プレイするだけで、5つも6つもイベントが発生するほどの高密度・ハイスピードな展開です。

この情報量の多さに、初めてプレイする人は「今、何が起こっているのか分からない」と混乱する可能性があります。

対策は「慣れ」と製品版の「速度調整」

こればかりは、ある程度「慣れ」が必要です。 私も最初はスマブラDXを初めて遊んだ時のような、速すぎて把握しきれない感覚を思い出しました。 しかし、2〜3回プレイすれば、マシンの挙動やコースのギミックが分かり始め、このスピードが「快感」に変わってきます。

幸い、製品版では「ゲームスピード」を「遅い」に設定できる項目があるようです(体験会では試せませんでした)。 まずは「遅い」設定でゲームのルールやマシンの特性、アイテムの効果をじっくり覚え、慣れてきたら「普通」のスピードに挑戦するのが良いでしょう。

注意点③:マリカーと全く異なる「独特の操作感」

レースゲームと聞くと、多くの人が『マリオカート』を思い浮かべるでしょう。 しかし、『エアライダー』の操作感覚は、『マリオカート』とは根本から異なります。 この違いに戸惑うプレイヤーも多いはずです。

「自動走行」と「ブレーキ」の壁

最大の高いは、以下の2点です。

- アクセルボタンがない(自動で進む) マシンはボタンを押さなくても、自動で前に進み続けます。 『マリオカート』のように「Aボタンを押しっぱなしにする」必要がありません。 むしろ、Aボタンは「プッシュ(ブレーキ)」に割り当てられています。

- ブレーキがチャージ(ドリフト)になる Aボタンでプッシュ(ブレーキ)をかけ、その状態でスティックを倒すと、カーブでチャージ(ドリフト)が始まります。 ボタンを離すと、チャージした分だけ「チャージダッシュ(ブースト)」がかかります。

この「ボタンを押すと止まる(減速する)」という感覚が、他のレースゲームに慣れているほど違和感を持つポイントです。 最初はついボタンを押してしまい、意図せずブレーキをかけてしまうことが多々ありました。

まずは「教習所」と「遊び方ムービー」を徹底活用

この独特な操作感を克服するため、本作には「教習所」というチュートリアルモードが手厚く用意されています。 基本操作からシティトライアルのルール、コピー能力の使い方まで、約20項目にわたって細かく学べます。

また、各項目には「遊び方ムービー」も用意されており、テロップ付きで分かりやすく操作方法を解説してくれます。 初めての方は、まず「教習所」をじっくりプレイして、本作特有の操作(特にチャージダッシュ)を体に染み込ませることが、楽しむための最短ルートになります。

【ライター深掘り】体験会から見る『エアライダー』の戦略と製品版予想

「おためしライド」だけでもこれだけ奥深い本作ですが、製品版ではさらに多くの要素が解禁されます。 体験会で得た知見を元に、シティトライアルの戦術と、製品版への期待を深掘り考察します。

シティトライアルで勝つための立ち回り考察

16人対戦というカオスな環境で勝利(あるいは楽しむ)ための、立ち回り戦略です。

初心者向けの安定ムーブ

まずは「生き残る」ことと「アイテムを確実に集める」ことを最優先にします。

- 序盤は戦闘を避ける: 強力なプレイヤーが集まるマップ中央や、イベント発生地からあえて距離を置きます。 戦闘を仕掛けても、アイテムが少ない序盤ではリターンが少ないです。

- 「防御」「体力」「飛行」を優先: まずは「防御」と「体力」を上げて、不意の攻撃でマシンを壊されないようにします。 次に「飛行」を上げれば、高所のアイテムを取れたり、危険な場所から離脱しやすくなったりします。

- 地道にアイテムボックスを壊す: 誰もいないマップの端などで、地道にアイテムボックスを壊して基礎能力を上げましょう。 「攻撃」や「最高速」は、他の能力が整ってからでも遅くありません。

上級者向けの「漁夫の利」戦術

私が体験会で多用し、マルピンクさん主催の対戦会でも何度か1位を取れた戦術がこれです。

- 能力は「攻撃」と「機動力」に特化: 「最高速」と「加速」、そして「攻撃」を重点的に上げます。 耐久力は最低限で構いません。

- イベント発生地に急行し、戦わない: イベントが発生したら誰よりも早く現場に急行します。 ただし、自分からは戦いを仕掛けません。

- 乱戦の「外側」で待機: 他のプレイヤー同士が激しくぶつかり合っているのを、少し離れた場所から高みの見物。

- 弱った敵を狩る: 乱戦が終わり、お互いが消耗したところ(マシンが煙を吹いている、体力が減っている)を狙って奇襲します。 これが決まると、相手がドロップした大量のアイテムを独り占めできます。

このバトルロイヤルゲームのような「漁夫の利」戦術が非常に有効でした。 16人対戦だからこそ、こうした「ハイエナ」的な立ち回りが輝くのも、今作の面白さです。

製品版で登場してほしい!前作マシン・ライダー予想

体験会では使えませんでしたが、前作に登場したあの伝説のマシンやキャラクターたちの登場も期待されます。

伝説のマシン「ドラグーン」「ハイドラ」はどうなる?

前作で「伝説のエアライドマシン」と呼ばれた「ドラグーン」(飛行特化)と「ハイドラ」(攻撃・耐久特化)。 これらはシティトライアル中に3つのパーツを集めることで完成する、ロマンの塊でした。 今作でも、同様のギミック(あるいはさらに過酷な条件)で登場することは間違いないでしょう。 16人全員がドラグーンやハイドラのパーツを奪い合う様は、想像するだけで熱くなります。 「ライダー」システムとの組み合わせで、ドラグーンに飛行特化のライダーが乗ったらどうなるのか、想像が膨らみます。

ライダーとしての「デデデ」「メタナイト」

前作ではマシンとして登場したデデデやメタナイト(ワープスターのコピー)も、今作では「ライダー」として参戦する可能性が非常に高いです。 デデデであれば、ハンマーを使った強力なスペシャル技を持つ重量級ライダー、メタナイトであれば、高速の剣戟や飛行能力に優れたライダーになるのではないでしょうか。 彼らがどんなマシンに乗るのか、考えるだけで楽しみです。

製品版で解放される新モードへの期待

体験会では遊べなかった、製品版のモードにも期待が高まります。

「ウェイド」モードとは?

GC版には「ウエライド」という、見下ろし視点のレースゲームモードがありました。 名前が似ていることから、今作の「ウェイド」も、本編とは異なるルールのレースモードである可能性が高いです。 あるいは、水上を舞台にした新しい遊びかもしれません。

ストーリーモード「ロードトリップ」のボリューム予想

「ロードトリップ」という、いわゆるストーリーモードの存在も判明しています。 『星のカービィ』シリーズのストーリーモードは、近年非常に作り込まれています。 単純なレースの連続ではなく、『ディスカバリー』のような探索要素や、『スマブラSP』の「灯火の星」のような育成要素が組み込まれる可能性もあります。 「クリアチェッカー」(お題をクリアしていくやり込み要素)と連動し、膨大なボリュームになることが予想されます。

まとめ

『星のカービィ エアライダー』おためしライドは、20年以上待ち続けたファンの期待を、遥かに超えるクオリティで応えてくれた「神ゲー」の体験会でした。

GC版の楽しさの核を微塵も損なうことなく、現代の技術とオンライン環境で「これ以上ない」というレベルまで正統進化させています。 特に16人対戦の「シティトライアル」は、今後eスポーツの種目になるのではないかと思うほどの戦略性、ランダム性、そして中毒性を秘めていました。

もちろん、「3D酔い」や「独特の操作感」といった、人を選ぶ「注意点」があるのも事実です。 しかし、それらを補って余りある手厚いサポート機能(酔い対策、教習所)も用意されています。

「カービィだから簡単そう」と高を括っているベテランゲーマーほど、その奥深い駆け引きとスピード感に驚かされるでしょう。 そして、前作を愛したプレイヤーであれば、この進化を体験しない手はありません。

「おためしライド」だけで、これほどの熱量とボリュームです。 「ウェイド」「ロードトリップ」「クリアチェッカー」、そして全ライダーと全マシンが解禁される製品版が、一体どれほどの「時間泥棒」になるのか。 今から11月20日の発売が楽しみでなりません。

本作は、間違いなく「買い」です。 購入を迷っている方の背中を、力強く押せるレビューとなりましたら幸いです。