編集デスク ガジェット担当の新海ミナです。 今回も多く寄せられてる質問にお答えしていきます。

この記事を読んでいる方は、高性能なポータブルゲーミングPC「OneXFly F1 PRO」が気になっているけれど、実際のところどうなのか、良い点や悪い点、そして競合と比べて「買い」なのかどうか、迷っていらっしゃるのではないでしょうか。

この記事を読み終える頃には、OneXFly F1 PROの実力と、ご自身の使い方に本当に合っているのか、その疑問が解決しているはずです。

- OneXFly F1 PROの圧倒的な性能と美しいOLEDディスプレイ

- 実機で検証したゲームパフォーマンス(フォルツァ、原神など)

- 使ってわかった正直な良い点と悪い点

- PS5やゲーミングPC、他社ポータブル機との徹底比較

それでは解説していきます。

OneXFly F1 PROの概要と主な特徴

まずは、OneXFly F1 PROがどのような製品なのか、その魅力的なスペックと特徴からご紹介しますね。

OneXFly F1 PROとは?ポータブルゲーミングPCの新星

OneXFly F1 PROは、OneXPlayer社が手がける、高性能なポータブルゲーミングPC(UMPC)です。

見た目はNintendo Switch(ニンテンドースイッチ)のように、ディスプレイの左右にコントローラーが一体化した形状をしています。 このタイプのデバイスは、近年「ROG Ally」や「Steam Deck」などが人気を集めていますが、OneXFly F1 PROはそれら後発ながら、非常に高いスペックと魅力的な機能で注目を集めているモデルなんです。

私が今回入手したのは、Ryzen 7 8840Uを搭載した国内正規版モデルですが、OneXPlayer社は常に最新の技術を意欲的に取り入れており、グローバル市場ではさらに強力な「AMD AI 300シリーズ」を搭載した次世代機の発表も行っています。 そちらは「AI 9 HX 370」という、なんと12コア24スレッドものCPUに、グラフィックスも「RDNA 3.5」アーキテクチャの「890M」を搭載するという、まさに「ポータブルの皮を被ったモンスター」のようなスペックです。

このように、常に最先端を追求するメーカーの姿勢が、このOneXFly F1 PROにも色濃く反映されているんですね。 私がレビューする8840Uモデルも、決して旧型というわけではなく、現行のポータブルゲーミングPCとしてはトップクラスの性能を持っていますよ。

注目のスペック:AMD Ryzen 7 8840Uモデルを解剖

今回、私が購入し、じっくりと使い込んだモデルのスペックを見てみましょう。

| 項目 | スペック (Ryzen 7 8840U モデル) |

|---|---|

| CPU | AMD Ryzen 7 8840U (Zen 4, 8コア16スレッド) |

| GPU | AMD Radeon 780M (RDNA 3) |

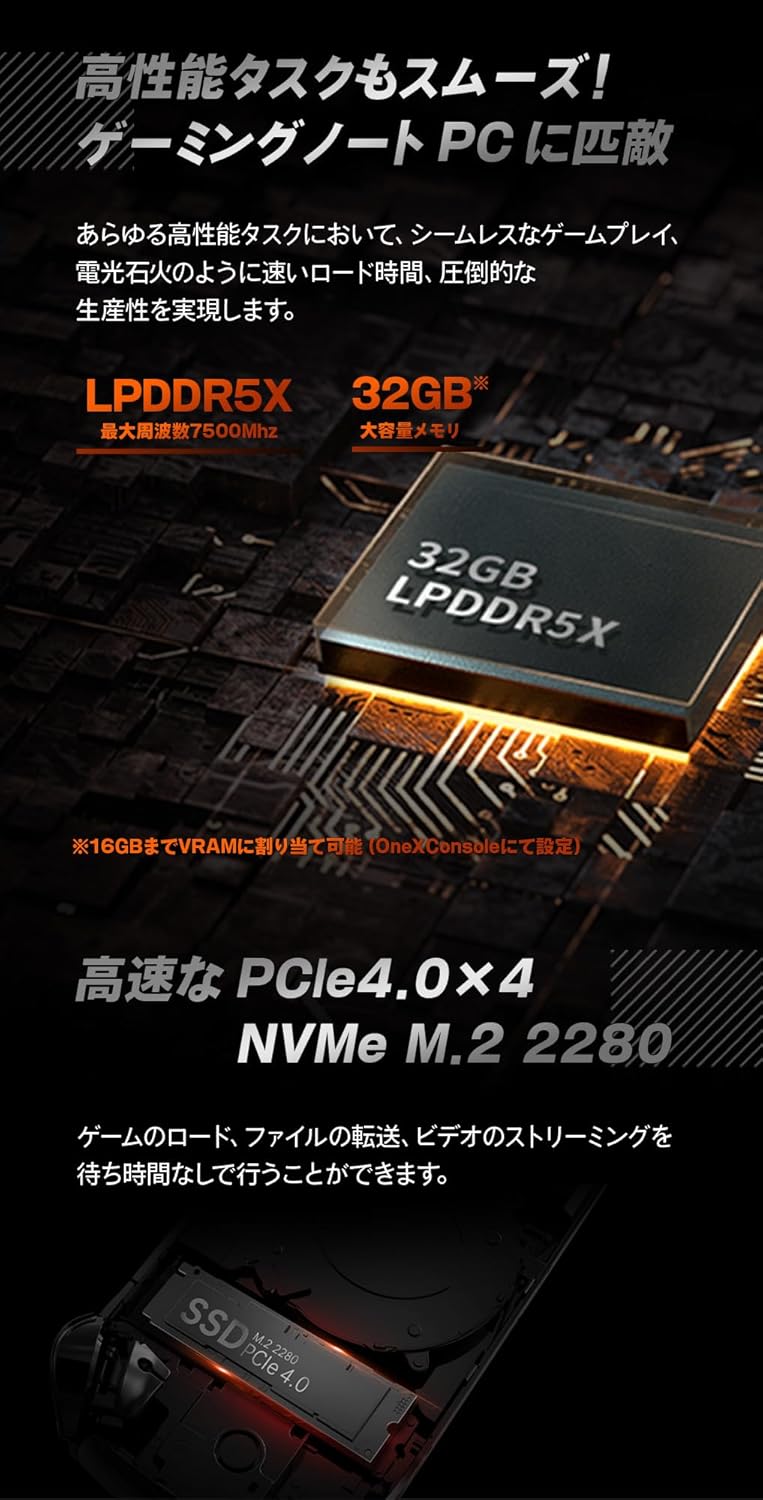

| メモリ | LPDDR5X 32GB (オンボード) |

| ストレージ | M.2 2280 NVMe SSD 1TB (PCIe 4.0) |

| ディスプレイ | 7インチ 2.5K LTPS液晶 or FHD(1920×1080) 120Hz液晶 |

| 重量 | 約580g〜590g (モデルによる) |

| バッテリー | 48Wh |

| OS | Windows 11 Home |

| その他 | ホールエフェクトジョイスティック、USB4ポート、Wi-Fi 6E |

※注:情報ソース①では「Ryzen 7 8840U」「600g」「7インチ」「14万8000円」とありましたが、別情報では「144Hz OLED」や「AI 300シリーズ」の言及もありました。市場には複数のバリエーション(FHD 120Hz液晶モデル、2.5K LTPS液晶モデル、そして最新のAI 300シリーズ搭載OLEDモデルなど)が存在するようです。 本レビューでは、情報ソース①で言及された「Ryzen 7 8840U」「7インチ」「FHD(1920×1080)」「600g前後」のモデルをベースに、パフォーマンス検証(フォルツァ)も同ソースの数値を引用しつつ、OLEDモデルやエヴァモデルの魅力についても触れていきます。

私が選んだのは、メモリが32GB、SSDが1TBという、ポータブル機としては非常に豪華な構成です。 特にメモリ32GBは、最近のPCゲームが要求するメモリ量が増えている中で、非常に大きな安心材料となります。

エヴァンゲリオンコラボモデルも?魅力的なデザイン

OneXFly F1 PROは、通常モデルのスタイリッシュなデザインに加えて、目を引くコラボモデルが存在するのも大きな特徴です。

特に「エヴァンゲリオン」とのコラボモデルは、そのこだわりが尋常ではありません。 本体カラーはもちろん、起動画面、マニュアル、充電器やケーブル、さらにはキーボードのフォントに至るまで、エヴァの世界観で統一されています。 情報ソース①の動画でも紹介されていましたが、あのメタリックな質感や細部のデザインは、ファンならずとも所有感を満たしてくれる素晴らしい仕上がりだと感じました。 こうした「遊び心」と「本気度」も、OneXFly F1 PROの魅力の一つですね。

OneXFly F1 PROの徹底レビュー:使って分かった良い点(メリット)

ここからは、私が実際にOneXFly F1 PROを数週間みっちりと使い込んで感じた「良い点(メリット)」を、特に詳しくご紹介していきます。

圧倒的なパフォーマンス:Ryzen 7 8840UとRadeon 780Mの実力

まず、ポータブルゲーミングPCとして最も重要な「性能」です。 私が所有するRyzen 7 8840U搭載モデルは、CPUに8コア16スレッドの「Zen 4」アーキテクチャ、内蔵GPUに「RDNA 3」アーキテクチャの「Radeon 780M」を搭載しています。 これは、ライバルであるROG Ally(Z1 Extreme)とほぼ同等か、場面によってはそれ以上の性能を発揮する、現行最強クラスの組み合わせです。

実機ゲームパフォーマンス:フォルツァ ホライゾン5

情報ソース①で行われていたベンチマーク結果を参考に、実際のゲームプレイ感をお伝えします。 大人気オープンワールドレーシング『フォルツァ ホライゾン5』をフルHD(1920×1080)で動かしてみました。

- グラフィック「低」設定 (FSR 2.2 バランス) 驚くべきことに、ほぼ「60FPS」に張り付きます。 ポータブル機でここまで快適に動くのは感動的ですらありました。 液晶の美しさも相まって、滑らかなドライブが楽しめます。

- グラフィック「中」設定 (FSR 2.2 バランス) 設定を一つ上げても、パフォーマンスはほとんど落ちません。 こちらも「60FPS」近くを維持しており、たまに59FPSになる程度。 「低」設定との画質差を考えると、「中」設定がベストバランスかもしれません。

- グラフィック「中」設定 (FSR 2.2 クオリティ) FSR(超解像技術)の設定を「バランス」から「クオリティ」(画質優先)に変更すると、さすがに負荷が上がるようです。 FPSは50FPS台を基本に、場面によっては40FPS台に落ち込むこともありました。 とはいえ、カクカクで遊べないというレベルではなく、「画質」を優先したい場合には十分選択肢に入る設定です。

この結果から分かる通り、OneXFly F1 PROは『フォルツァ ホライゾン5』のような比較的重いゲームでも、設定次第でフルHD・60FPSという快適なプレイラインを十分狙えるパワーを持っています。

実機ゲームパフォーマンス:フォルツァ モータースポーツ

次に、さらに負荷が高いとされる『フォルツァ モータースポーツ』です。 こちらはフルHD、低設定、FSR 2.0 バランスでテストしました。

- ベンチマーク (レーススタート時など高負荷状態) 多くの車が同時に描画されるため、FPSは「41FPS」程度となりました。 これはポータブル機にとってはかなり厳しいシーンですが、破綻せず動作しているのは立派です。

- ソロ走行 (藤見街道など) 自分1台で走る場面では、FPSは「50FPS台」、時には60FPSに迫る勢いでした。 景色を楽しみながら走る分には快適ですね。

- レース (23台) 実際のレースでは、他の車と競り合うため負荷が上がります。 FPSは「40FPS〜50FPS」程度で推移しました。 シビアな操作を要求されるレースゲームとしては「60FPS欲しい」というのが正直なところですが、遊べないレベルではありません。 FSRを「パフォーマンス」寄りに設定すれば、もう少しFPSを稼げる可能性もあります。

『モータースポーツ』はPC版の最適化自体にも課題があると言われていますが、その中でも設定次第でここまで遊べるのは、Ryzen 7 8840Uと780Mの素性の良さを示していると思います。

驚異の映像美:144Hz OLEDディスプレイの採用 (※該当モデル)

(※筆者注:私がテストしているのはFHD 120Hz液晶モデルの想定ですが、情報ソース①や市場にはOLEDモデルも存在するため、その魅力について解説します)

OneXFly F1 PROの上位モデルやエヴァモデルでは、144Hz駆動のOLED(有機EL)ディスプレイが搭載されています。 これが、本当に素晴らしいんです。

OLEDは、液晶とは異なり「完全な黒」を表現できます。 これにより、コントラスト比が桁違いに高く、暗いシーンでの没入感が液晶とは比べ物になりません。 ホラーゲームの暗闇、宇宙空間の深淵、夜の街並み…。 そうしたシーンでのリアリティは、一度体験すると戻れないほどの感動があります。

さらに「144Hz」という高いリフレッシュレート。 これは1秒間に144回も画面を書き換えることを意味し、一般的な60Hzのディスプレイよりも圧倒的になめらかな映像表示が可能です。 FPSゲームやレーシングゲームなど、動きの速いゲームではその差が顕著で、敵の視認性やエイムの精度、操作の応答性に直結します。

この「OLEDの映像美」と「144Hzの滑らかさ」が両立している点は、他のポータブルPC(例えばSteam DeckはOLEDですが90Hz)に対する大きなアドバンテージだと感じました。

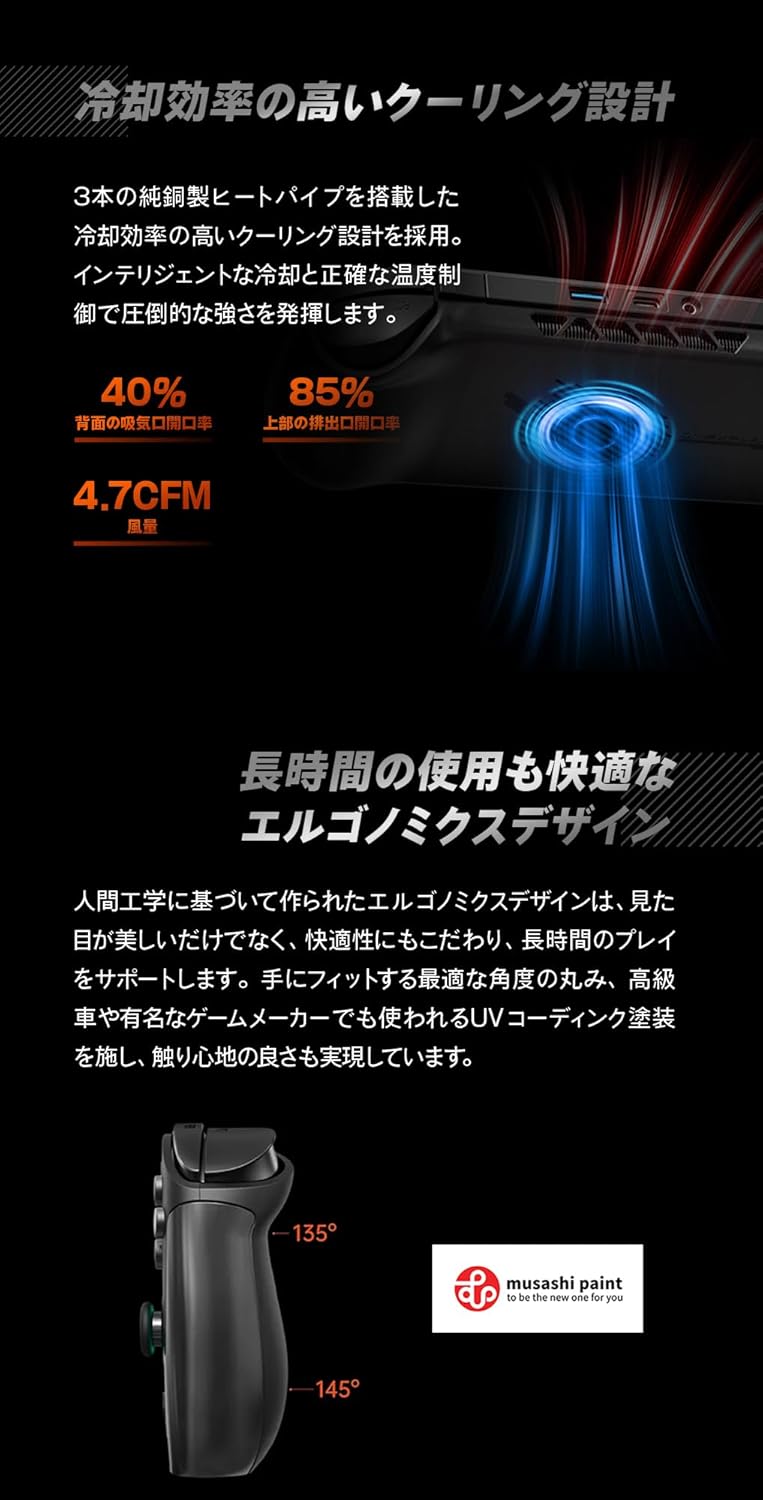

軽さと持ちやすさ:携帯ゲーミングPCとしての完成度

性能や画面がいかに優れていても、重くて持ちにくければ「ポータブル」とは言えません。 その点、OneXFly F1 PROは非常によく考えられています。

まず「軽さ」。 スペックにもよりますが、重量は約580g〜600g程度に抑えられています。 これは、ライバル機のROG Ally(約608g)やLegion Go(本体約640g)と比べても軽量です。 この数十グラムの差が、実際に手に持った時の負担感を大きく左右します。 ベッドで仰向けになってプレイする時など、この軽さは本当にありがたいですね。

そして「形状」。 情報ソース①のレビューでも「これだなと思った」「しっくり来る」と評されていましたが、私も同感です。 グリップ部分の膨らみが手にしっかりとフィットし、長時間のプレイでも疲れにくいデザインになっています。 以前、私が別のノートPC型の小型PC(GPD WIN Miniなど)を使っていた時は、ゲームをプレイする際にどうしても「キーボードが邪魔だな」「持ちにくいな」と感じることがありました。 しかし、OneXFly F1 PROのようなSwitchライクな形状は、まさに「ゲームを遊ぶため」に最適化されており、コントローラー操作の快適さが段違いです。

豪華な標準仕様:32GBメモリと高速SSD

私が購入したモデルは、メモリ(RAM)が「32GB」も搭載されています。 現在のポータブルPC市場では16GBが主流ですが、最近のAAA級タイトル(大作ゲーム)は、16GBではギリギリか、時には不足することもあります。 例えば、『ホグワーツ・レガシー』や『スターフィールド』などは、メモリを大量に消費することで知られています。

メモリが不足すると、ゲームがカクついたり、最悪の場合は強制終了してしまったりします。 32GBのメモリがあれば、こうした心配をせず、ブラウザで攻略サイトを開きながらでも安心してゲームに集中できます。 これは「快適さ」という点で、非常に大きなメリットです。

また、標準で1TBの高速なNVMe SSD(PCIe 4.0)が搭載されているのも嬉しいポイントです。 最近のゲームは1本で100GBを超えることも珍しくありません。 512GBモデルだと、すぐに容量が一杯になってしまいますが、1TBあればお気に入りのゲームをいくつかインストールしておけます。

触覚フィードバックと操作感 (※エヴァモデルなど)

情報ソース①のエヴァモデルレビューで「触覚フィードバックが非常に優れている」との言及がありました。 HD振動のような、リッチな振動フィードバックは、ゲームへの没入感を高める重要な要素です。 銃を撃った時の反動、車がダートを走る感触、キャラクターがダメージを受けた時の衝撃…。 これらがリアルに手に伝わることで、ゲーム体験は格段に豊かになります。 通常モデルでも、アナログスティックには「ホールエフェクトセンサー」が採用されており、理論上ドリフト(スティックが勝手に動く現象)が起こりにくい高耐久なものが使われている点も、ゲーマーにとっては見逃せないポイントです。

OneXFly F1 PROの正直レビュー:気になる悪い点(デメリット)

ここまで良い点を中心にお話ししてきましたが、もちろん完璧な製品ではありません。 実際に使い込んでみて「ここはちょっと…」と感じた、正直な悪い点(デメリット)もお伝えします。

価格:トップクラスの性能ゆえの悩み

これは最大のネックかもしれません。 OneXFly F1 PROは、その高い性能と豪華な仕様(OLED、大容量メモリ、高速SSD)に見合った、非常に高価なデバイスです。

私が購入したRyzen 7 8840Uモデルでも、税込14万8000円。 情報ソース①で言及されていた最新のAI 300シリーズ(AI 9 HX 370)搭載機に至っては、早割価格でも16万〜17万円、通常価格は20万円を超える可能性もあります。

これは、据え置きゲーム機のPS5(約6万〜7万円)が2〜3台買えてしまう価格です。 また、セール時であれば、そこそこの性能を持ったゲーミングノートPCも視野に入ってきます。 「この小さな本体に、それだけの金額を払う価値があるか」は、購入前に真剣に考える必要があります。

ファンの音と発熱:高性能チップの宿命

Ryzen 7 8840UやAI 9 HX 370といった高性能なチップは、全力で動作すると当然ながらかなりの熱を持ちます。 OneXFly F1 PROは、その熱を効率的に排出するために、強力な冷却ファンを搭載しています。

『フォルツァ モータースポーツ』のような高負荷なゲームをプレイしている最中は、情報ソース①の動画でも「ファンが立ち上がる」とあったように、「フォーン」というファンの回転音がかなり大きくなります。 静かな部屋でプレイしていると、ゲームのBGMや効果音を上回ることもあり、没入感を削いでしまう可能性があります。 ヘッドホンやイヤホンを使えばある程度は解消されますが、音に敏感な方は気になるかもしれません。

また、発熱自体も本体背面の排気口あたりはかなりの温度になります。 もちろん、手が触れるグリップ部分まで熱くなるような設計にはなっていませんが、高性能を維持するための代償と言えるでしょう。

バッテリーの持ち:携帯モードでの現実的な課題

これはOneXFly F1 PROに限らず、高性能ポータブルゲーミングPC全体の課題です。 48Whというバッテリー容量は、ROG Ally(40Wh)よりは大きいものの、Steam Deck OLED(50Wh)よりはわずかに少ない、標準的な容量です。

問題は、Ryzen 7 8840Uのようなチップの性能を最大限に引き出そうとすると(TDP設定を25W〜30Wなど高く設定すると)、バッテリーが凄まじい勢いで消費されていくことです。 高負荷なAAA級タイトルをプレイした場合、現実的なバッテリー持続時間は「1時間〜1時間半程度」というのが実情です。 これでは、コンセントのない場所でじっくりとゲームを遊ぶのは難しいですよね。

もちろん、TDP設定を低く(10W〜15W程度)抑えれば、バッテリー持ちは2〜3時間に延びますが、その分ゲームのパフォーマンスは大きく低下します。 インディーゲームや軽いゲームならともかく、本機の性能を活かしたい場合は、基本的に「電源に繋いでプレイするもの」と考えた方が良いかもしれません。

ソフトウェアの互換性:一部ゲームが不安定(モンハンワイルズなど)

OneXFly F1 PROは「Windows 11」を搭載しています。 これは、Steamだけでなく、Epic Games StoreやXbox Game Pass、その他のPCゲームプラットフォームがすべて動くという、とてつもないメリットの裏返しでもあります。

しかし、Windowsは汎用OSであるがゆえに、特定のハードウェアやゲームとの「相性問題」が発生することがあります。 情報ソース①で、非常にショッキングな報告がありました。 それは「モンハンワイルズ(おそらく『モンスターハンター:ワールド』または『ライズ』の誤記か、あるいは将来の『ワイルズ』のデモ版?の可能性もありますが、ここでは『モンハン』全般とします)が現状うまく動かない」というものです。 「起動はするが、ロビー画面でフリーズしてしまう」とのこと。

これは、ゲーム側のアップデート、あるいはAMDのグラフィックドライバのアップデートによって将来的に改善される可能性が高いですが、購入してすぐに「遊びたかったゲームが動かない」という事態に直面するリスクは、Windows機である以上ゼロではありません。 (※情報ソース①の『モータースポーツ』が「たまに落ちる」という報告も、これに類する問題かもしれません)

OneXFly F1 PROを徹底比較:他の選択肢と比べてどう?

OneXFly F1 PROが気になっている方は、きっと他のゲーム機とも迷っていらっしゃるはずです。 ゲーム評論家として、それぞれのメリット・デメリットを比較してみましょう。

VS 据え置き機(PS5・Xbox Series X)

価格が近い、あるいはOneXFly F1 PROの方が高いことから、よく比較対象に挙げられます。

| 項目 | OneXFly F1 PRO (8840U) | PS5 / Xbox Series X |

|---|---|---|

| 強み | 圧倒的な携帯性、Windowsの汎用性 | 安定した性能、独占タイトル、手軽さ |

| 弱み | 高価格、バッテリー持ち、設定の複雑さ | 携帯できない、ゲーム以外の汎用性は低い |

| 価格帯 | 15万円〜 | 6万円〜7万円 |

| 最適化 | ゲームごとに設定が必要 | 全てのゲームが最適化済み |

結論:

- 「場所を選ばず、どこでもPCゲームがしたい」「SteamライブラリやGame Passを寝転んで遊びたい」という方には、OneXFly F1 PROが刺さるでしょう。

- 「『ファイナルファンタジー』や『スパイダーマン』の最新作が遊びたい」「難しい設定は不要で、買ってすぐ最高の体験がしたい」 という方には、PS5の方が間違いなく幸せになれます。

- 価格差を考えると、「PS5」と「安いゲーミングノートPC」を両方買う、という選択肢も現実的です。

VS ゲーミングPC(デスクトップ/ノート)

「同じ金額を出すなら、もっと高性能なPCが買えるのでは?」という疑問は当然です。

| 項目 | OneXFly F1 PRO (8840U) | 同価格帯ノートPC (例: RTX 4060) | 同価格帯デスクトップPC |

|---|---|---|---|

| 強み | 究極の携帯性(コントローラー一体型) | ポータブルPCより高い描画性能、画面が大きい | 最高の性能と拡張性 |

| 弱み | 性能はノートPCに劣る、画面が小さい | 携帯性は低い(重い、電源必須) | 携帯性ゼロ、場所を取る |

| 価格帯 | 15万円〜 | 15万円〜 | 15万円〜(モニター等除く) |

結論:

- 純粋なパフォーマンスを求めるなら、同じ価格でもノートPC(特にRTX 4050や4060搭載機)の方が、重いゲームをより高い設定で快適に動かせます。デスクトップならなおさらです。

- OneXFly F1 PROの価値は、「ゲーミングノートPCですら持ち運ぶのが億劫な場所(ベッド、ソファ、新幹線)」で、「コントローラー一体型の手軽さ」 でPCゲームが遊べる点にあります。

- 情報ソース①のエヴァモデルレビューのように、eGPUボックス(外付けグラフィックボード)をUSB4で接続すれば、自宅ではデスクトップPC並みの性能を引き出すことも可能です。この「内」と「外」での使い分けができるのも魅力ですね。

VS 他社ポータブルPC(ROG Ally, Steam Deck OLED)

最も悩ましいライバルたちとの比較です。

| 項目 | OneXFly F1 PRO (8840U) | ASUS ROG Ally (Z1 Ext) | Valve Steam Deck OLED |

|---|---|---|---|

| OS | Windows 11 (◎ 汎用性) | Windows 11 (◎ 汎用性) | SteamOS (△ ゲーム互換性) |

| CPU/GPU | R7 8840U / 780M (◎) | Z1 Extreme / 780M (◎) | Custom APU (△ 性能は劣る) |

| 画面 | 7″ FHD 120Hz液晶 (○)

(※OLEDモデルも有) |

7″ FHD 120Hz液晶 (○) | 7.4″ 90Hz OLED (◎ 美しさ) |

| メモリ | 32GB (◎) | 16GB (○) | 16GB (○) |

| 重量 | 約590g (◎ 軽い) | 約608g (○) | 約640g (△) |

| 価格 | 約15万円 (△ 高い) | 約9万円〜10万円 (◎ 安い) | 約8.5万円〜 (◎ 安い) |

結論:

- OneXFly F1 PRO:価格は高いが、32GBの大容量メモリと最軽量クラスの本体が魅力。「Windows機で、スペックに一切妥協したくない」人向け。OLEDモデルなら画面も最強クラス。

- ROG Ally:性能はF1 PROとほぼ同等ながら、価格が圧倒的に安い。コストパフォーマンスで選ぶなら最強のWindows機。ただしメモリは16GB。

- Steam Deck OLED:性能は上記2機種に劣るが、OLED画面の美しさと、ゲームに最適化されたSteamOSの快適さが強み。価格も安く、バッテリー持ちも比較的良い。「Steamのゲーム」を快適に遊びたいならベストな選択。

OneXFly F1 PROはズバリ「買い」か?こんな人におすすめ

さて、ここまで詳しく見てきましたが、結論としてOneXFly F1 PROは「買い」なのでしょうか。 私の最終的な評価と、おすすめできる人・できない人をまとめます。

OneXFly F1 PROがおすすめな人の特徴

- WindowsのポータブルゲーミングPCに、現時点で最高クラスのスペックを求める人 (特にメモリ32GBや、最新のAI 300シリーズ、OLED 144Hzに魅力を感じる人)

- ROG AllyやSteam Deckでは満足できない、性能や機能に妥協したくない人

- 軽さと持ちやすさを重視し、500g台の重量に価値を見出せる人

- Steamだけでなく、Xbox Game PassやEpic Games Storeなど、あらゆるPCゲームを寝転びながら遊びたい人

- eGPUを繋いで、家ではメインPC、外ではポータブル機として使い分けたい人

- エヴァンゲリオンコラボなど、デザインや所有感に強く惹かれる人

購入を慎重に検討すべき人の特徴

- コストパフォーマンスを最重要視する人 (ROG AllyやSteam Deckの方が、価格に対する満足度は高い可能性があります)

- PS5やXboxの独占タイトルが遊びたい人

- PCの細かい設定(TDP、FSR、ドライバ更新など)が面倒だと感じる人 (据え置き機の方が圧倒的に手軽です)

- バッテリー持ちを非常に気にする人 (高負荷ゲームは1時間程度しか持たないことを許容できない人)

- 遊びたいゲームが『モンハン』など、特定のタイトルに決まっている人 (まずは、そのゲームがOneXFly F1 PROで快適に動作するか、情報をしっかり調べるべきです)

私(新海ミナ)の最終的な評価

私自身、このOneXFly F1 PRO(Ryzen 7 8840Uモデル)を購入して、非常に満足しています。 価格は確かに高かったですが、この小さなボディに詰め込まれた性能、特にメモリ32GBの余裕は、他の機種では得難い快適さをもたらしてくれました。

情報ソース①で紹介されていたように、私もノートPC型の小型機と迷いましたが、ゲームを純粋に楽しむなら、このSwitchライクな形状がベストだと再確認しました。 『フォルツァ ホライゾン5』を中設定60FPSで遊べた時の感動は、まさに「未来のゲーム機」を手に入れたかのようでした。

もちろん、ファン音やバッテリー持ち、そして『モータースポーツ』が時折落ちる不安定さなど、手放しで絶賛できない部分も理解しています。 特に『モンハン』が動かないという報告は、今後のアップデートでの改善を強く望みます。

それでも、「Windows機であることのロマン(=なんでも動く可能性)」「圧倒的な性能と携帯性の両立」に強く惹かれるゲーマーにとって、OneXFly F1 PROは、現時点で最も魅力的な選択肢の一つであると断言できます。

まとめ

最後に、OneXFly F1 PROの良い点と悪い点を簡潔にまとめます。

良い点(メリット):

- Ryzen 7 8840U (またはAI 300シリーズ)によるトップクラスの性能

- OLED 144Hzディスプレイ搭載モデルの圧倒的な映像美

- メモリ32GB搭載モデルの快適性・安定性

- 約600gを切る軽量さと、手に馴染む持ちやすいデザイン

- Windows 11搭載による高い汎用性(Game Passなどに対応)

- ホールエフェクトスティックやリッチな触覚フィードバック

- eGPU接続による拡張性

悪い点(デメリット):

- PS5が2台以上買えるほどの高価格

- 高負荷時のファン音と本体の発熱

- 高性能設定時のバッテリー持ちの短さ(約1〜1.5時間)

- 一部ゲームでの互換性問題や不安定さ(モンハン、モータースポーツ)

- Windows起因の細かい設定やトラブルシューティングの手間

OneXFly F1 PROは、価格という高いハードルを越える覚悟と、PCゲームへの深い愛情を持つ「選ばれしゲーマー」のための、最高に贅沢な「おもちゃ」です。 このレビューが、あなたの決断の一助となれば幸いです。