はい、皆さん、ゲーム評論家の桐谷シンジです。今回も多く寄せられてる質問にお答えしていきます。

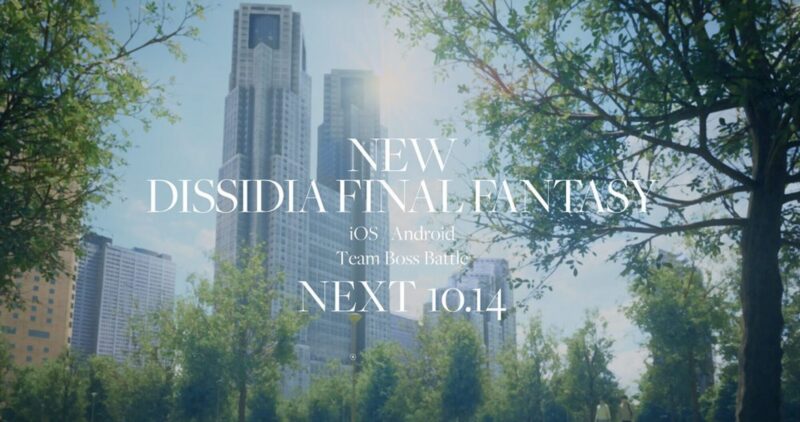

この記事を読んでいる方は、スクウェア・エニックスから突如発表された『DISSIDIA FINAL FANTASY(ディシディア ファイナルファンタジー)』のスマートフォン版について、そのゲーム内容やリリースに関する詳細、そして公開されているティザー画像から一体どんなゲームになるのか、特に位置情報ゲームとしての可能性に大きな関心をお持ちだと思います。従来の対戦アクションとしてのDFFとは異なる方向性を示す本作に、期待と不安が入り混じった様々な憶測が飛び交っていますよね。

この記事を読み終える頃には、『ディシディアFF』スマホ版のゲームシステム予想から、なぜスクエニがこの方向性を選択したのかという疑問が解決しているはずです。

- 『ディシディアFF』スマホ版は位置情報ゲームの可能性大

- 公開されたティザー画像は現実世界とFFが融合した世界観を示唆

- 「チームボスバトル」は『キングダムハーツ ミッシングリンク』のシステム流用か

- スクエニの過去の成功体験と失敗が開発に影響

それでは解説していきます。

『ディシディアFF』スマホ版発表の衝撃とファンの反応

突然のアナウンスが巻き起こした期待と失望

2025年10月12日、ゲーム業界に衝撃が走りました。スクウェア・エニックスが突如として、『ディシディア ファイナルファンタジー』の新作を発表したのです。多くのファンがこのニュースに歓喜し、その内容は瞬く間にSNSで拡散されました。公開されたティザーサイトでは、シリーズを象徴する美しい風景画像が5枚も掲載され、さらに歴代FFシリーズ楽曲のアレンジBGMが流れるという、まさにファン垂涎の演出が施されており、期待は天井知らずに高まっていったのを覚えています。

私もリアルタイムで情報を見ていましたが、「ついに来たか!」と胸が高鳴りましたね。長年DFFシリーズを追いかけているプレイヤーとしては、家庭用ゲーム機やアーケードで展開されてきた、あの本格的な対戦アクションが再び楽しめるのかと、誰もが固唾を飲んで見守っていたはずです。特にティザーサイトに添えられた「チームボスバトル」というテキストは、従来のDFFシリーズにはなかった新たな要素を示唆しており、ゲーム内容への憶測がさらに飛び交いました。この段階では、多くのファンがPS5やNintendo Switchといった現行機でのリリースや、あるいは再びアーケードに降臨する可能性すら夢見ていたことでしょう。私も個人的には、現在の技術で作り込まれたグラフィックで、またクラウドやセフィロスを操作してガチの対人戦を繰り広げたいと強く願っていました。

しかし、その高まりきった期待は、発表の確信部分によって無情にも打ち砕かれることになります。今回の新作が、なんと「基本プレイ無料のスマートフォン向けゲーム」であると明かされたのです。この情報が公開された瞬間、多くのファンの間で喜びの感情は瞬く間に失望へと転じました。長年にわたり、家庭用ゲーム機で腰を据えてじっくりと楽しむ本格的な対戦アクションとして愛されてきたDFFシリーズ。そのナンバリングタイトルや派生作品を心待ちにしていたファンにとって、スマホゲームという発表はまさに青天の霹靂であり、寝耳に水だったと言えるでしょう。

「違う、そうじゃない」ファンが求める『ディシディア』とは

新作発表への熱狂は一瞬にして冷め、ネット上では「違う、そうじゃない」という、切実な叫びが溢れ返りました。この言葉は、まさに今回の騒動を象徴するフレーズとして、瞬く間に拡散されていきましたね。ファンのコメントからは、スクウェア・エニックスが『ディシディア』というブランドに何を求めているのか、その根源的な部分でのミスマッチが浮き彫りになりました。

具体的には、以下のような声が多数を占めていました。

- 「新作って喜んだらスマホかよ。スクエニさんでファンの求めてるものが分からないんだ?」

- 「違う。そうじゃない。俺たちがやりたいのはNTとかデュオデシムみたいなガチの対人戦なんだよ。」

- 「またスクエニか。本当最近の動きずれてるよな。何も学んでない。」

- 「新作ってくれって声は届いてるのに。なんでこうなっちゃったの?開発費無駄遣いしないで。」

- 「サービス開始と同時にサービス終了の予定も教えてくれる感じですか?」

- 「ディシディアの歴史はPSPの012で終わってる。俺の中ではな。」

- 「どうせPVPメインの集金ゲーになるんだろ。オペラオムニアみたいな路線ならまだしもプレステ5でがっつり作り込んだRPGが見たかった。クラウドとティファが共闘するやつとかさ。」

- 「これならアレンジBGMまとめて出してくれるだけでも良かったんやで。」

- 「いや、逆にスマホゲーで良かったかも。中途半端な出来でスマホで出されるよりマシなのかな。」

これらの声から読み取れるのは、ファンが『ディシディア』に求めているのは、あくまでも「競技性の高い対戦アクション」というゲーム体験価値であるということです。対戦格闘ゲームとしての奥深さ、キャラクターごとの戦略性、そして何よりもプレイヤー自身の腕前が試される真剣勝負。これこそが、多くのファンがDFFシリーズに熱狂してきた理由なのです。しかし、メーカー側が提示したのは、スマホでの「手軽な課金モデル」を軸としたビジネスの方向性でした。このユーザーの期待と企業の戦略が大きくすれ違ってしまったことが、今回の失望と怒りの渦を生み出す根本的な原因と言えるでしょう。

もちろん、「スマホゲーで良かったかも」という意見も少数ながら見受けられましたが、これも「中途半端な出来で家庭用機に出されるくらいなら」という、ある種の諦めにも似た感情の裏返しだと私は感じています。ファンはただDFFという名前を冠したゲームが欲しいわけではなく、DFFらしいゲーム体験を求めているのです。

従来の『ディシディア』シリーズの魅力とその変遷

『ディシディア ファイナルファンタジー』シリーズは、ファイナルファンタジー(FF)シリーズの歴代キャラクターが一同に会し、時空を超えたバトルを繰り広げるというコンセプトで多くのファンを魅了してきました。その最大の魅力は、やはり「夢の共演」に尽きるでしょう。クラウドとセフィロス、スコールとサイファー、ティーダとジェクトといった因縁の対決はもちろん、シリーズの枠を超えたキャラクター同士の掛け合いや共闘は、ファンにとっては何物にも代えがたい体験です。

シリーズの歴史を簡単に振り返ると、以下のようになります。

- 『ディシディア ファイナルファンタジー』(PSP / 2008年):初代作品であり、FFシリーズ20周年記念タイトルとしてリリースされました。3Dフィールドを縦横無尽に駆け巡り、ブレイブ攻撃とHP攻撃を使い分ける独自のバトルシステムは、これまでの格闘ゲームとは一線を画すものでした。ストーリーモードも充実しており、多くのプレイヤーがFFの新たな物語に熱中しました。私もPSP版は本当にやりこみましたね。あの頃の斬新さは忘れられません。

- 『ディシディア デュオデシム ファイナルファンタジー』(PSP / 2011年):初代の続編であり、前日譚となるストーリーが描かれました。新たなキャラクターの追加はもちろん、アシストシステムやEXモードの調整など、バトルシステムの改良も施され、さらに戦略性が増しました。対人戦のバランスも洗練され、eスポーツ的な盛り上がりを見せる兆しもあったほどです。個人的には、完成度という点ではこのデュオデシムがシリーズの最高峰だと今でも思っています。

- 『ディシディア ファイナルファンタジー』(アーケード / 2015年~):家庭用機からアーケードへと舞台を移し、3vs3のチームバトルへと大胆な転換を遂げました。ハイスピードなアクションと、仲間との連携が鍵を握るバトルは、新たなDFFの魅力を切り開きました。アーケードならではの臨場感と、全国のプレイヤーとの対戦は非常に熱かったですね。

- 『ディシディア ファイナルファンタジー NT』(PS4 / 2018年):アーケード版をベースに、PS4向けに移植されたタイトルです。家庭で手軽にアーケードの興奮を味わえるとして期待されましたが、アーケードからの変更点やバランス調整、追加キャラクターの遅れなど、一部で批判の声も上がりました。

- 『ディシディア ファイナルファンタジー オペラオムニア』(iOS/Android / 2017年~):スマートフォン向けにリリースされた、コマンドバトルRPGです。DFFの名を冠してはいますが、対戦アクションではなく、ブレイブ攻撃とHP攻撃の概念を取り入れたFFシリーズお馴染みのターン制バトルが特徴です。歴代キャラクターが多数参戦し、FFの世界観を巡る新たなストーリーが展開されました。こちらは対戦アクションを求めるファンとは異なる層に支持され、モバイルDFFの一つの成功例と言えるでしょう。

このように、『ディシディア』シリーズはプラットフォームやバトルシステムを変えながらも、常にFFキャラクターの「夢の共演」という根幹の魅力を追求してきました。しかし、その変遷の中で、ファンが求めてきた「競技性の高い対戦アクション」というDFFの核となる要素が、今回のスマホ版発表で大きく揺らいでいるのが現状です。

スクエニのモバイルゲーム戦略とファンの期待値のズレ

スクウェア・エニックスは、近年、モバイルゲーム市場への参入を積極的に行っています。特に『ファイナルファンタジー』や『ドラゴンクエスト』といった強力なIP(知的財産)を多数保有しており、これをモバイル向けに展開することで、新たな収益源を確保しようとしているのは理解できます。実際、『ドラゴンクエストウォーク』の大成功は、その戦略が当たった好例と言えるでしょう。

しかし、その一方で、ファンの期待値との間に大きなズレが生じていることも事実です。これは、主に以下の要因が考えられます。

- ブランドイメージの固定化:『ファイナルファンタジー』というブランドは、家庭用ゲーム機で展開される「大作RPG」としてのイメージが強く、ファンはそのクオリティやボリュームを期待しています。特に『ディシディア』は、前述の通り競技性の高いアクションゲームとしての歴史が長く、安易なモバイル展開はブランド価値を損なうと危惧する声も少なくありません。

- 基本プレイ無料(F2P)モデルへの懸念:スマホゲームの多くが採用するF2Pモデルは、課金要素がゲームバランスに影響を及ぼす「Pay-to-Win」になりがちだという印象を持たれています。DFFのような対戦アクションでPay-to-Win要素が強くなると、競技性が失われ、ファンが求める「実力で勝負する」という体験が損なわれる可能性が高いとファンは感じています。

- 過去の失敗体験:スクウェア・エニックスは、これまでにも数多くのモバイルゲームをリリースしてきましたが、中には短期間でサービス終了となったタイトルも少なくありません。ファンは「また同じ失敗を繰り返すのではないか」という不安を抱いており、新作発表のたびに慎重な目で見ている傾向があります。私も「サービス開始と同時にサービス終了の予定も教えてくれる感じですか?」という皮肉めいたコメントを見て、思わず苦笑してしまいました。これは、まさにファンの本音であり、企業への信頼が揺らいでいる証拠とも言えるでしょう。

『ディシディア オペラオムニア』が示したモバイルDFFの可能性

今回の新作『ディシディア ファイナルファンタジー』スマホ版の発表で、多くのファンが従来の対戦アクションを期待していた中で、その失望は大きかったと語りました。しかし、モバイル向け『ディシディア』の成功例として、『ディシディア ファイナルファンタジー オペラオムニア』(DFFOO)の存在は忘れてはならないでしょう。

DFFOOは、2017年にリリースされたスマートフォン向けのコマンドバトルRPGです。このゲームは、従来のDFFシリーズとは全く異なるバトルシステムを採用しながらも、FFシリーズの歴代キャラクターが多数参戦し、それぞれが持つアビリティを駆使して戦うというコンセプトを継承していました。ブレイブ攻撃とHP攻撃の概念も取り入れられており、DFFのエッセンスをコマンドバトルに落とし込むことに成功したと言えます。

DFFOOが成功した要因はいくつか考えられます。

- DFFとは異なるゲームジャンル:対戦アクションというDFFの核をあえて外し、コマンドバトルRPGとして展開したことで、既存のDFFファンだけでなく、FFシリーズのRPGファンにも広く受け入れられました。これにより、従来のDFFとの競合を避け、新たなユーザー層を開拓できたのです。

- FFキャラクターの魅力を最大限に引き出すストーリー:DFFOOは、FF歴代キャラクターたちが登場するオリジナルストーリーが評価されました。各キャラクターの個性や関係性が丁寧に描かれ、ファンは彼らの新たな一面を楽しむことができました。

- 適度な課金要素とプレイアビリティ:F2Pモデルを採用しながらも、過度な課金を煽るようなバランスではなく、無課金や微課金でも十分に楽しめるように設計されていました。キャラクターや武器の入手はガチャが中心でしたが、イベントやキャンペーンで配布されるアイテムも多く、プレイヤーが継続して楽しめる工夫が凝らされていました。

DFFOOの成功は、「DFF」というブランドを冠しながらも、必ずしも対戦アクションである必要はないという可能性を示しました。しかし、今回の新作は、ティザーサイトの「チームボスバトル」というテキストや、位置情報ゲームを思わせる画像から、DFFOOとは異なる、アクション要素やリアルタイム性が強いゲームになる可能性が高いと予想されています。

DFFOOが提示した「FFキャラクターの魅力を引き出し、モバイルで新たなゲーム体験を提供する」という成功の方程式を、今回の新作がどのように踏襲し、あるいは超えていくのかは、非常に注目すべき点だと言えるでしょう。

他のFFスマホゲームに見るスクエニのモバイル展開

スクウェア・エニックスは、DFFOO以外にも多数のファイナルファンタジー関連モバイルゲームを展開してきました。これらのタイトルを見ると、スクエニのモバイル戦略の一端が見えてきます。

代表的なタイトルをいくつか見ていきましょう。

| タイトル名 | リリース時期 | ジャンル | サービス状況 | 概要 |

| FF レコードキーパー | 2014年9月~ | RPG | サービス中 | FF歴代作品の記憶を取り戻すRPG |

| FF ブレイブエクスヴィアス | 2015年10月~ | RPG | サービス中 | オリジナルキャラクターが活躍するRPG |

| FFBE 幻影戦争 | 2019年11月~ | タクティカルRPG | サービス中 | 『FFBE』の世界観を共有するタクティカルRPG |

| FF VII ザ ファーストソルジャー | 2021年11月~2023年1月 | バトルロイヤル | サービス終了 | FF VIIの世界観のバトルロイヤルゲーム |

| FF VII エバークライシス | 2023年9月~ | RPG(FF VIIシリーズ) | サービス中 | FF VII関連作品を網羅するRPG |

この表を見ると、スクエニのFFモバイルゲーム戦略は、主に以下の2つの方向性に集約されることがわかります。

- 既存FF作品の再構築・補完:『FF レコードキーパー』や『FF VII エバークライシス』のように、既存のFFシリーズの世界観やキャラクターを活かしつつ、モバイル向けに最適化されたRPGとして提供するパターンです。これは、原作ファンにとってなじみ深く、参入しやすいというメリットがあります。

- 新規ジャンルへの挑戦:『FFBE 幻影戦争』のようにタクティカルRPGに挑戦したり、『FF VII ザ ファーストソルジャー』のようにバトルロイヤルという当時流行していたジャンルにFFの世界観を融合させるパターンです。新しいゲーム体験を提供することで、新規ユーザー層の獲得を目指します。

しかし、『FF VII ザ ファーストソルジャー』がわずか1年2ヶ月でサービス終了となってしまったことは、スクエニのモバイル戦略における課題も浮き彫りにしています。流行のジャンルに安易に乗っかるだけでは、ファンの支持を得られないという厳しい現実です。

今回の『ディシディアFF』スマホ版は、「チームボスバトル」というテキストや位置情報ゲームの可能性から、これまでのDFFシリーズとは異なる「新規ジャンルへの挑戦」という側面が強いと予想されます。この挑戦が、『ドラゴンクエストウォーク』のような成功体験となるのか、あるいは『ザ ファーストソルジャー』のような苦い経験となるのか、その舵取りが非常に重要になるでしょう。ファンの期待に応えつつ、新しいモバイルゲーム体験を提供できるかどうかが、本作の命運を分けることになります。

過去のDFFシリーズタイトル比較

ここで、従来のDFFシリーズと、今回発表されたスマホ版DFFの予想される要素を比較してみましょう。現時点では情報が少ないため、あくまで予想の域を出ませんが、比較することでどのような変化が起きるのか、より深く理解できるはずです。

| 項目 | 従来のDFFシリーズ(PSP/AC/PS4) | 『ディシディアFF』スマホ版(予想) |

| プラットフォーム | PSP, アーケード, PS4 | iOS/Android(スマートフォン) |

| ゲームジャンル | 3D対戦アクション、3vs3チームバトル | 位置情報ゲーム要素を含むチームボスバトルアクション |

| プレイ料金 | パッケージ購入、アーケードプレイ料金 | 基本プレイ無料(F2P) |

| 主な目的 | 対人戦、キャラクター育成、ストーリークリア | レイドボス討伐、アイテム収集、アバターカスタマイズ |

| バトル形式 | リアルタイムアクション、ブレイブ/HP攻撃 | リアルタイムバトル、位置情報連動、チーム共闘 |

| キャラクター | FF歴代キャラクターを直接操作 | FFキャラクターをモチーフにしたアバター、サポートキャラ |

| 世界観 | 異次元空間、コズモスとカオスの戦い | 現実世界(東京)とFF世界の融合 |

| ** monetization ** | キャラクターDLC、コスチュームDLC | ガチャ(装備/アイテム)、アバター、スキル |

| 競技性 | 高い(対人戦でのスキル重視) | 中程度(協力プレイ、戦略要素重視) |

この比較表からわかるのは、プラットフォームの変化だけでなく、ゲームジャンル、世界観、そしてマネタイズモデルに至るまで、従来のDFFシリーズから大きく舵を切る可能性が高いということです。特に「ゲームジャンル」と「主な目的」が大きく異なる点に注目すべきでしょう。

従来のDFFは、あくまで「FFキャラクターによる対戦アクション」が核でした。プレイヤーは自身の操作スキルと戦略で相手を打ち破ることに喜びを感じていたのです。しかし、スマホ版DFFが位置情報ゲーム要素を含むチームボスバトルとなると、その喜びの源は「仲間との共闘」や「現実世界を探索する体験」へとシフトする可能性が高いです。

この変化は、既存のDFFファンにとっては受け入れがたいものかもしれません。私もかつて、アーケードでDFFをプレイしていた頃の、あの緊張感あふれる対人戦を再び味わいたいという気持ちが強いですからね。しかし、一方で、位置情報ゲームとしてのDFFには、FFの世界が現実と融合するという、これまでにない新しい体験が待っているかもしれません。

重要なのは、この大胆な変化が、DFFというIPの魅力を最大限に引き出し、新しいファン層を獲得できるかどうかにかかっています。過去の成功体験に囚われず、しかしDFFの核となる魅力を失わないバランス感覚が求められるでしょう。

公開されたティザー画像から徹底分析!『ディシディアFF』スマホ版のゲーム内容を大胆予想

現実世界とFFが融合したティザー画像の意味深な描写

スクウェア・エニックスが公開した『ディシディア ファイナルファンタジー』スマホ版のティザー画像は、ゲーム内容を推測する上で非常に重要なヒントを多数含んでいます。これらを注意深く分析することで、本作がどのようなゲームになるのか、大胆に予想を立てていきましょう。

最も目を引くのは、やはり「現実世界の風景」がベースとなっている点です。東京都庁や丸の内、東京タワー、秋葉原といった、実在する東京の街並みが鮮明に描かれています。そして、そこにFFシリーズを連想させる要素や、意味深な人物が配置されているのが特徴です。

この「現実世界とFFの融合」というコンセプトは、間違いなく「位置情報ゲーム」である可能性を強く示唆しています。プレイヤーが実際に街を歩き、特定の場所に訪れることでゲームが進行するという、『ポケモンGO』や『ドラゴンクエストウォーク』のような形式が考えられます。私も初めてこれらの画像を見たとき、すぐに「これは位置ゲーだ!」と感じましたね。なぜなら、単なる宣伝画像にしては、あまりにも具体的な現実世界のロケーションが多すぎたからです。

東京タワーに立つ謎の人物の正体とは?

公開された画像の中でも、特に目を引くのが、東京タワーの頂上付近に立つ「謎の人物の足元」を捉えた一枚です。この人物は、黒いブーツのようなものを履いており、その描写は非常に特徴的です。

私の直感では、まずセフィロスが頭に浮かびました。彼のイメージカラーである黒と、長身から連想される立ち姿は、この画像と非常にマッチします。しかし、FFシリーズには他にも黒いブーツを履いたキャラクターは多数存在します。例えば、『FFVII』のクラウドも黒いブーツを履いていますし、『FFVIII』のスコールもダークな色合いの靴を履いていますね。

この謎の人物が東京タワーというランドマークに立つ姿は、ただの背景ではありません。おそらく、この東京タワーがゲーム内の特定の「スポット」であり、そこに「レイドボス」としてFFシリーズの強敵が登場するのではないかと予想されます。プレイヤーは実際に東京タワーの近くまで赴き、他のプレイヤーと協力して、この謎の人物(=ボスキャラクター)と戦うことになるのではないでしょうか。

これはまさに、『ポケモンGO』におけるレイドバトルのFF版とも言えるシステムです。特定の時間に特定の場所にボスが出現し、複数のプレイヤーが協力して討伐を目指す。DFFの根幹である「チームバトル」と「強敵との戦い」が、現実世界の位置情報と結びつくことで、より没入感のある体験が生まれる可能性があります。

カメラを構える人物が示唆する新たなゲーム体験

複数のティザー画像には、「カメラを構える人物」が描かれています。これは、ゲームシステムにおいて「写真撮影」が重要な要素となることを強く示唆しています。

ただの背景として人物を配置するだけなら、わざわざカメラを構える描写はしないはずです。ここからは、以下のようなゲーム体験が予想されます。

- アイテムや情報の収集:現実世界の特定の場所や、そこに現れる動物、オブジェクトなどをカメラで撮影することで、ゲーム内で使用できるアイテムや、FF世界の「断片」のような情報を獲得できるのではないでしょうか。例えば、公園でチョコボのような鳥を撮影すると「ギサールの野菜」が手に入るとか、街中で見かけた特定のマークを撮影すると、キャラクターの強化素材が手に入るといった具合です。

- FFキャラクターとの遭遇:写真を撮ることで、隠されたFFキャラクターの幻影や、過去の記憶の断片が出現し、それがストーリーの進行や新たなクエストの解放に繋がる可能性も考えられます。例えば、丸の内のオフィス街で写真を撮ったら、突如としてFFVIIの神羅カンパニーのロゴが浮かび上がり、その場所でクエストが発生するといった演出があれば、ファンは興奮するでしょうね。

- AR機能の活用:スマートフォンのAR(拡張現実)機能を活用し、現実の風景にFFキャラクターやモンスターがオーバーレイ表示され、それを撮影するという、よりインタラクティブな要素も考えられます。現実世界にFFのキャラクターが本当に現れたかのような体験は、位置情報ゲームならではの醍醐味となるはずです。私も『ポケモンGO』で、リアルな景色の中にポケモンが現れるのを見たときは、思わず感動しましたからね。DFFのキャラクターが東京の街中に現れる姿を想像するだけで、ワクワクが止まりません。

公園で見かけたリノア風の女性アバター

公園の風景を描いた画像には、遠目に「リノア風の服を着た女性」が確認できます。この女性は、完全にリノア本人というよりは、リノアの衣装をモチーフにしたファッションを身につけているように見えます。

この描写から、プレイヤーは「FFキャラクターをモチーフにしたアバター」を作成し、それを操作して現実世界を探索するのではないかと予想されます。

- バウンドコーデ(キャラクター風ファッション):完全にキャラクターになりきるのではなく、リノアの衣装を「現実世界にありえそうなファッション」として落とし込んだ「バウンドコーデ」のようなアバターが用意されるのではないでしょうか。これは、プレイヤーが自身の個性を出しつつ、好きなFFキャラクターへのリスペクトを表現できる、非常に魅力的な要素となるはずです。例えば、クラウド風のレザージャケットや、ティファ風のミニスカートなど、多様なFFキャラクター風のファッションが提供されるかもしれません。

- カスタマイズ要素の充実:アバターの服装やアクセサリー、髪型などを自由にカスタマイズできる要素も充実していると予想されます。これにより、プレイヤーは自分だけのFFキャラクター風アバターを作り上げ、他のプレイヤーとの交流を楽しむことができるでしょう。DFFの醍醐味の一つである「キャラクターへの愛着」が、アバターカスタマイズという形で表現される可能性は高いです。

これまでのDFFシリーズは、FFキャラクターを直接操作するゲームでしたが、スマホ版DFFでは、プレイヤー自身がFFの世界の一部となり、アバターを通してFFキャラクターの「魂」を纏うような体験が提供されるのかもしれません。

その他、各画像が持つヒントを深掘り

ティザーサイトには他にも複数の画像があり、それぞれがゲームのヒントを隠し持っています。

- カフェでコーヒーを飲む白いコートの人物:カフェでコーヒーを飲もうとしている「白いコートを着た人物」も描かれています。白いコートというと、私のイメージでは『FFVII』のルーファウス神羅がすぐに思い浮かびますね。彼のような大企業のトップが、現実世界のカフェでくつろいでいるという描写は、FF世界の企業や組織が、現実世界に何らかの形で存在している可能性を示唆しているのかもしれません。あるいは、彼もまたプレイヤーが操作するアバターの一種である可能性もあります。

- 東京演劇場のチラシとアレクサンドホール:東京演劇場のチラシには「新宿アレクサンドホール」と書かれています。この「アレクサンド」という言葉は、FFファンであれば『FFIX』のアレクサンドリア城を連想せずにはいられないでしょう。これは、単なる地名ではなく、FF世界の地名が現実世界の地名とリンクしている、あるいは現実世界の特定の場所がFF世界の重要な拠点となっている可能性を示唆しています。例えば、新宿アレクサンドホールを訪れることで、『FFIX』にまつわる特別なクエストが発生するといった具合です。

- ゲームセンターとぬいぐるみ:秋葉原の画像には、ゲームセンターで「ぬいぐるみが取れる」様子が描かれています。これは、ゲームセンターがゲーム内の特定のスポットであり、そこでミニゲームをプレイしたり、FFキャラクターのぬいぐるみを獲得したりできることを示唆しているかもしれません。FFの世界観の中で、現実世界のお馴染みのエンターテインメントがどのように融合されるのか、非常に興味深い要素です。

- バイク:バイクの画像も公開されています。FFシリーズ、特に『FFVII』のクラウドがバイクに乗って疾走するシーンは非常に印象的ですよね。これもまた、FFキャラクターを連想させる要素であり、ゲーム内でバイクに乗って移動したり、特定のクエストでバイクを駆使するような要素があるのかもしれません。あるいは、アバターカスタマイズの一環として、FFキャラクターをモチーフにしたバイクのスキンなどが用意される可能性も考えられます。

これらの多岐にわたるヒントは、本作が単なる位置情報ゲームに留まらず、FFの世界観を深く掘り下げた、多層的なゲーム体験を提供する可能性を秘めていることを示しています。現実世界を舞台にしながらも、FFの魅力を随所に散りばめることで、ファンを飽きさせない工夫が凝らされていると予想されます。

キーワードは「チームボスバトル」!その詳細を考察

ティザーサイトのタイトルロゴの下には、「チームボスバトル」という気になるテキストが添えられています。このキーワードは、本作のゲームシステムの核となる部分を示唆していると考えられます。

「チームボスバトル」という言葉から、真っ先に連想されるのは、複数のプレイヤーが協力して強力なボスと戦う「レイドバトル」形式です。これは、位置情報ゲームの『ポケモンGO』や『ドラゴンクエストウォーク』でもお馴染みのシステムであり、本作が位置情報ゲームである可能性をさらに裏付けています。

このシステムがDFFにどのように落とし込まれるのかを考察してみましょう。

- 現実世界の特定スポットでの出現:前述の東京タワーの例のように、現実世界のランドマークや特定の地点に、FFシリーズの「ボスキャラクター」がレイドボスとして出現すると予想されます。プレイヤーはその場所に赴き、他のプレイヤーと協力してボスを討伐することになるでしょう。ボスキャラクターは、FFシリーズの強力な召喚獣(イフリート、シヴァ、バハムートなど)や、歴代のラスボス(セフィロス、アルティミシア、ネオエクスデスなど)が考えられます。

- チーム編成と役割分担:DFFの「チーム」という要素を考えると、バトルでは単にダメージを出すだけでなく、FFシリーズらしい役割分担が重要になるかもしれません。例えば、特定のキャラクターのアバターを装備したプレイヤーは「攻撃役」、別のプレイヤーは「回復役」や「支援役」といったように、それぞれの役割を全うすることで、戦略的なバトルが展開されるでしょう。これは、従来のDFFシリーズが持っていた「戦略性」を、チーム協力という形で昇華させる試みとも言えます。

- リアルタイム共闘アクション:「バトル」という言葉から、コマンドバトルではなく、ある程度のリアルタイムアクション要素が盛り込まれると予想されます。ただし、DFFNTのような複雑な3D対戦アクションをスマホの位置情報ゲームで再現するのは難しいでしょう。おそらく、よりシンプルな操作で爽快感のあるアクションが楽しめるよう、最適化されたバトルシステムが採用されるはずです。仲間との連携でコンボを繋いだり、強力な必殺技を放ったりといった、FFらしい演出が期待されます。

- 報酬と達成感:レイドボスを討伐することで、貴重なアイテムやキャラクター強化素材、アバター用のコスチュームなどが報酬として手に入ると予想されます。また、他のプレイヤーと協力して強大なボスを打ち倒す達成感は、位置情報ゲームの大きな魅力の一つとなるはずです。

「チームボスバトル」は、DFFのキャラクターを活かしつつ、位置情報ゲームとしての新しい体験をプレイヤーに提供するための、非常に重要な要素となるでしょう。

『キングダムハーツ ミッシングリンク』との関連性

今回の『ディシディアFF』スマホ版が「チームボスバトル」を核としたゲームシステムになるという予想は、実はスクウェア・エニックスの過去のプロジェクトと深く関連している可能性があります。それが、開発中止となったスマートフォン向けゲーム『キングダムハーツ ミッシングリンク』(KHML)です。

開発中止となったKHMLのシステムがDFFに継承される可能性

『キングダムハーツ ミッシングリンク』は、『キングダムハーツ』シリーズのスマートフォン向け新作として期待されていましたが、残念ながら開発中止が発表されました。私もCBT(クローズドベータテスト)に参加し、何回かプレイする機会がありましたが、そのゲームシステムには、今回のDFFスマホ版で予想される要素と共通する点が多々見受けられました。

特に注目すべきは、KHMLが「位置情報ゲーム」の要素と「チームバトル」のシステムを搭載していたことです。プレイヤーは現実世界を移動することでゲーム内のマップを探索し、敵と遭遇するとリアルタイムアクションバトルに移行する、という形式でした。さらに、他のプレイヤーと協力して強大なボスと戦う「レイドバトル」のようなシステムも存在していました。

スクウェア・エニックスは、一度開発に着手した技術やシステムを、別のプロジェクトに流用することが珍しくありません。KHMLの開発中止は残念なニュースでしたが、そこで培われた位置情報ゲームのノウハウや、リアルタイムのチームバトルシステムが、今回の『ディシディアFF』スマホ版にそのまま転用されている可能性は非常に高いと私は見ています。開発陣が、せっかく作り上げたシステムを無駄にせず、新たな形で活かそうと考えるのは自然な流れでしょう。

KHMLのチームバトルシステムとDFFへの応用

KHMLで体験できたチームバトルシステムは、DFFスマホ版を予想する上で非常に参考になります。

KHMLでは、プレイヤーは自身のキャラクターを操作し、一定の範囲内(例えば円形のフィールド内)でリアルタイムアクションバトルを展開しました。複数のプレイヤーが同じボスをターゲットにし、各自が異なるタイミングで攻撃やスキルを発動することで、協力してダメージを与えていく形です。

これをDFFスマホ版に応用すると、以下のようなシステムが考えられます。

- シンプルな操作で奥深いバトル:KHMLのバトルは、タップやフリックといったシンプルな操作で、爽快感のあるアクションを楽しめるように設計されていました。DFFスマホ版でも、同様に複雑なコマンド入力なしに、FFキャラクターらしい派手な技を繰り出せるようなシステムが採用されるでしょう。これにより、普段アクションゲームをあまりプレイしない層でも、手軽にDFFのバトル体験を楽しめるようになります。

- 戦略的な立ち回り:KHMLでは、敵の攻撃を回避したり、特定のタイミングでスキルを発動したりと、ある程度の戦略的な立ち回りが求められました。DFFスマホ版でも、チーム内で攻撃役、防御役、回復役といった役割を意識し、敵の行動パターンを見極めながら、最適なアビリティを発動することが重要になるでしょう。DFFならではのブレイブ/HP攻撃の駆け引きが、チームバトルの中でどのように表現されるのかも注目です。

- キャラクター固有のアビリティと連携:FFキャラクターはそれぞれ個性的なアビリティを持っています。KHMLのシステムを流用するならば、DFFスマホ版でも、アバターが装備する武器や防具、あるいは特定のアイテムによって、FFキャラクター固有のアビリティを使用できるようになるでしょう。例えば、クラウドのアバターが「凶斬り」を使ったり、ライトニングのアバターが「シーンドライブ」を発動したりといった具合です。さらに、複数のプレイヤーが特定のアビリティを同時に発動することで、強力な連携技が生まれるようなシステムも考えられます。

KHMLで積み重ねられた開発ノウハウがDFFスマホ版に活かされることで、比較的短期間で完成度の高い位置情報アクションゲームが提供される可能性があります。これは、開発中止のプロジェクトから生まれた、新たな希望と言えるかもしれません。

プレイヤーアバターとキャラクター参戦の予想

ティザー画像に「リノア風の服を着た女性」や「白いコートを着た人物」が描かれていたことから、今回の『ディシディアFF』スマホ版では、プレイヤーはFFキャラクターそのものを操作するのではなく、FFキャラクターをモチーフにした「アバター」を操作することになると予想されます。

これは、従来のDFFシリーズとは大きく異なる点であり、以下のような要素が考えられます。

- FFキャラクターを「纏う」体験:プレイヤーは、FFシリーズの主人公やボスキャラクターの衣装、髪型、アクセサリーなどを組み合わせることで、自分だけのオリジナルアバターを作り上げます。そして、このアバターがFFキャラクターの「魂」を宿したかのように、彼らのアビリティや特性を発揮してバトルに挑むのです。まさに、FFキャラクターを「纏う」ような、新しいロールプレイ体験が提供されるでしょう。

- アバターカスタマイズの自由度:公開されている画像に見られる「リノア風」の女性は、完全にリノアの衣装を再現しているわけではなく、現実世界に馴染むようなデザインにアレンジされています。このことから、アバターのカスタマイズは非常に自由度が高く、FFキャラクターの衣装をそのまま再現するだけでなく、それを現実のファッションに落とし込んだ「バウンドコーデ」のようなスタイルも楽しめるようになるのではないでしょうか。プレイヤーは、髪の色や肌の色、身長や体型など、様々な要素を調整して、自分だけの理想のアバターを作り上げることができます。

- FFキャラクターは「サポートキャラ」として参戦?:では、FFシリーズの歴代キャラクターたちは、ゲームにどのように登場するのでしょうか。彼らが直接操作できないとすると、物語やバトルにおいて別の形で重要な役割を果たすことが予想されます。

- ストーリーテラー・ナビゲーター:DFFの歴代キャラクターたちが、現実世界と融合したFF世界の「案内人」や「ストーリーテラー」として登場し、プレイヤーを導く役割を担うかもしれません。彼らの視点を通して、現実世界に隠されたFF世界の謎が解き明かされていくという展開は、ファンにとって非常に魅力的です。

- アシスト・召喚獣:バトルにおいては、プレイヤーのアバターがピンチに陥った際に、FFキャラクターが「アシスト」として一時的に登場し、強力な攻撃や回復を繰り出すシステムが考えられます。あるいは、特定の条件を満たすことで、FFシリーズお馴染みの召喚獣(イフリート、シヴァ、バハムートなど)を呼び出し、バトルを有利に進めることもできるかもしれません。

- 装備品・アイテムへの「魂」の宿り:FFキャラクターの「力」が、アバターが装備する武器や防具、アクセサリーに宿るという設定も考えられます。例えば、クラウドの象徴であるバスターソードを装備することで、クラウドのスキルを使用できるようになるといった具合です。これにより、プレイヤーは装備品を集めることで、様々なFFキャラクターの力を体験できるようになります。

プレイヤーアバターが主役となり、FFキャラクターはそれをサポートする存在としてゲームに登場する。この新しい形式は、DFFのファンベースを広げると同時に、FFシリーズのキャラクターをより深く掘り下げる機会にもなり得ます。

課金要素とゲームサイクルを考察

基本プレイ無料のスマートフォン向けゲームである以上、課金要素はゲームを運営していく上で不可欠です。今回の『ディシディアFF』スマホ版では、どのような課金モデルが採用されるのか、そのゲームサイクルと合わせて考察してみましょう。

『ポケモンGO』や『ドラゴンクエストウォーク』といった先行する位置情報ゲームの例を見ると、主に以下の要素が課金対象となる傾向があります。

- ガチャ(装備品、アイテム、アバターパーツ):最も主流となる課金要素は、やはり「ガチャ」でしょう。アバターが装備する強力な武器や防具、特別なアビリティを持つアイテムなどが、ガチャの目玉となるはずです。また、アバターの見た目を変更できるコスチュームやアクセサリーといった「アバターパーツ」も、ガチャや直接販売の対象となるでしょう。リノア風の服や、クラウドのジャケットといった魅力的なFFキャラクターモチーフの衣装が多数登場することは想像に難くありません。特に、FFシリーズのキャラクターデザインは非常に魅力的であり、それをモチーフにしたアバターパーツは、多くのプレイヤーが欲しがるはずです。例えば、ヴィンセントのガンブレードや、スコールのリボルバーといった武器スキン、あるいはティファのカンフー衣装や、エアリスのドレスといったコスチュームは、高レアリティとして設定されるかもしれません。

- 行動力回復アイテム:位置情報ゲームは、プレイヤーが現実世界を移動することで進行する特性上、1日の行動量に制限が設けられることがあります。例えば、一定回数ボスバトルに参加すると行動力が消費され、回復には時間がかかる、といったシステムです。この行動力を即座に回復するためのアイテムが、課金対象となるでしょう。

- 時短アイテム・便利アイテム:アイテムの収集やキャラクターの育成を効率化するための「時短アイテム」や、ゲームプレイを快適にするための「便利アイテム」も課金要素となる可能性が高いです。例えば、ボスレイドのドロップ率を上げるアイテムや、獲得経験値を増やすアイテム、あるいは持ち物の枠を拡張するアイテムなどが考えられます。

- プレミアムパス・シーズンパス:一定期間ごとに、特別な報酬や限定アイテムが手に入る「プレミアムパス」や「シーズンパス」も導入されるかもしれません。これらは、継続してゲームをプレイするモチベーションとなり、安定した収益源となります。

ゲームサイクル予想:

上記の課金要素と合わせて、ゲームの基本的なサイクルは以下のように推移すると考えられます。

- 現実世界を探索:プレイヤーはスマートフォンを手に、現実世界(東京など)を歩き回ります。マップ上には、アイテムを獲得できるスポットや、敵が出現するエリアが表示されます。

- アイテム・情報の収集:特定の場所でカメラを構えて写真を撮ったり、オブジェクトにアクセスしたりすることで、アイテムやFF世界の断片的な情報を収集します。これがアバターの強化素材や、ストーリーの鍵となる可能性があります。

- ボスレイドの発生・参加:特定の時間や場所で、強力なFFボスキャラクターがレイドボスとして出現します。プレイヤーは他のプレイヤーと協力し、チームを組んでボス討伐に挑みます。

- バトルと報酬獲得:リアルタイムアクションバトルを展開し、ボスを討伐できれば、貴重な装備品やアバターパーツ、育成素材などを獲得します。

- アバター強化とカスタマイズ:獲得した素材や装備品を使って、自身のアバターを強化し、より強力なボスに挑めるように育成します。また、新たなコスチュームなどを手に入れ、アバターの見た目をカスタマイズして、他のプレイヤーと差別化を図ります。

このサイクルを繰り返すことで、プレイヤーは継続的にゲームを楽しみ、より強いアバターを目指して課金を行うという流れが予想されます。課金要素がゲームバランスに与える影響が大きすぎると、ファンの反発を招くため、無課金でも十分に楽しめるようなバランス調整が重要になるでしょう。

アイテム獲得方法と「ポケモンGO」的要素

『ディシディアFF』スマホ版が位置情報ゲームであるならば、アイテム獲得方法は従来のFFシリーズとは一線を画す、現実世界と連動したユニークなものになるはずです。前述の「カメラを構える人物」の描写からも、そのヒントが見て取れます。

具体的には、『ポケモンGO』のような位置情報ゲームで成功している要素が多数取り入れられると予想されます。

- 現実世界のオブジェクトを撮影・スキャン:プレイヤーは、スマートフォンをかざして現実世界の特定のオブジェクト(例えば、街中の銅像、歴史的建造物、公園の木々、特定の模様など)をカメラで撮影したり、AR機能でスキャンしたりすることで、ゲーム内のアイテムを獲得できるのではないでしょうか。これは、写真撮影が趣味のプレイヤーにも響く要素となり得ます。例えば、新宿御苑の特定の植物を撮影したら「エリクサー」が手に入るとか、渋谷のスクランブル交差点の特定の電光掲示板を撮影したら「ギル」が手に入るといった具合です。

- ランドマークでのアクセス報酬:東京タワーや東京都庁といったランドマーク(現実世界のポケストップやジムに相当)に実際に訪れることで、特別なアイテムや限定のアバターパーツが手に入ると予想されます。これらの場所は、レイドボスの出現地点にもなり得るため、プレイヤーは常にこれらのスポットに注目することになるでしょう。

- 移動距離による報酬:プレイヤーが現実世界を移動した距離に応じて、アイテムや経験値が獲得できるシステムも考えられます。これは、『ポケモンGO』のタマゴの孵化や、相棒ポケモンのアメ獲得システムに似ています。例えば、1km歩くごとに「ポーション」が手に入るとか、10km歩くごとに「ハイポーション」が手に入るといった具合です。健康増進にも繋がり、ゲームをプレイするだけでなく、現実世界での活動を促進する効果も期待できます。

- 特定の天候や時間帯による変化:現実世界の天候や時間帯に応じて、出現する敵や獲得できるアイテムが変化する要素も、位置情報ゲームではよく見られます。例えば、雨の日にしか出現しない水属性の敵や、夜間にしか手に入らない特別な素材などがあれば、プレイヤーはより積極的に現実世界での行動を計画するようになるでしょう。

これらの「ポケモンGO」的要素がDFFスマホ版に導入されることで、プレイヤーはゲームの世界だけでなく、現実世界での探索自体を楽しむことができるようになります。FFのキャラクターたちと一緒に街を歩き、アイテムを見つけ、強敵に挑むという新しい体験は、従来のDFFファンだけでなく、位置情報ゲームファンをも惹きつける可能性を秘めていると言えるでしょう。

『ディシディアFF』スマホ版が位置情報ゲームになる理由と今後の展望

スクエニの成功体験『ドラゴンクエストウォーク』の影響

スクウェア・エニックスが『ディシディアFF』の新作を位置情報ゲームとして展開する可能性が高いと予想される最大の理由は、やはり『ドラゴンクエストウォーク』(DQウォーク)の圧倒的な成功体験にあると私は見ています。

DQウォークは2019年にリリースされ、瞬く間に社会現象を巻き起こしました。プレイヤーが実際に街を歩くことで、モンスターと戦い、ストーリーを進め、アイテムを集めるというコンセプトは、多くの人々を魅了しました。その結果、リリースから短期間で驚異的なダウンロード数と収益を達成し、今もなお多くのプレイヤーに愛されている大ヒット作となっています。

スクウェア・エニックスにとって、DQウォークは「位置情報ゲーム」というジャンルで成功を収めることができるという、非常に大きな実績となりました。この成功は、企業戦略に大きな影響を与えたことでしょう。

- 収益性の高さ:DQウォークは、課金モデルも非常に成功しています。魅力的な装備品やアイテムをガチャで提供しつつ、無課金でも楽しめるバランスを保つことで、幅広い層から収益を上げています。この収益モデルは、今後のモバイルゲーム開発において、非常に重要な指針となるはずです。

- IP活用の新たな可能性:「ドラゴンクエスト」という強力なIPを位置情報ゲームという形で活用することで、これまでゲームをプレイしてこなかった層や、カジュアルなプレイヤー層も取り込むことに成功しました。これは、「ファイナルファンタジー」という同様に強力なIPを持つDFFにおいても、応用できる成功の方程式だと考えられます。

- 開発ノウハウの蓄積:DQウォークの開発と運営を通して、スクウェア・エニックスは位置情報ゲームの開発・運用に関する貴重なノウハウを蓄積しました。マップデータとの連携、GPSの活用、バッテリー消費の最適化、リアルタイムイベントの企画・運営など、これらの経験はDFFスマホ版の開発において大きなアドバンテージとなるでしょう。

このような成功体験がある以上、スクウェア・エニックスが「FFのDFF版を位置情報ゲームとして開発すれば、DQウォークに匹敵する、あるいはそれを超える成功を収められるのではないか」と考えるのは、企業として当然の判断と言えます。特に近年、多くのスマホゲームが短命に終わる中で、長期的な収益を見込める位置情報ゲームは、非常に魅力的な選択肢であるはずです。

『キングダムハーツ ミッシングリンク』開発中止からの転用戦略

前述したように、開発中止となった『キングダムハーツ ミッシングリンク』(KHML)の存在も、今回の『ディシディアFF』スマホ版が位置情報ゲームになる可能性を強く裏付けています。

KHMLは、まさに位置情報ゲームの要素とリアルタイムアクションバトルを融合させた作品として開発が進められていました。CBTで体験できたそのシステムは、まさに今回のDFFスマホ版で予想される「現実世界での探索とチームボスバトル」に酷似していました。

KHMLの開発中止は、スクウェア・エニックスにとって大きな痛手だったことは間違いありません。しかし、そこで培われた技術やノウハウ、そして既に構築されていたゲームシステムをそのまま「お蔵入り」にするのは、企業としては非常に惜しい損失です。

そこで考えられるのが、「KHMLで開発したシステムを、DFFという別のIPに転用する」という戦略です。

- 開発リソースの有効活用:KHMLのために投じられた開発費用や時間、そして開発チームの技術力を無駄にすることなく、新たなプロジェクトに活かすことができます。これは、コスト削減と開発期間短縮に大きく貢献するはずです。

- DFFとの親和性:KHMLの持つ「リアルタイムアクション」と「チームバトル」という要素は、DFFシリーズが元々持っていた「対戦アクション」や「共闘」というDNAと高い親和性があります。KHMLのシステムをDFFの世界観に落とし込むことで、比較的スムーズにゲームを構築できると判断されたのではないでしょうか。

- DQウォークとの差別化:DQウォークがターン制コマンドバトルであるのに対し、KHMLのリアルタイムアクションシステムを転用することで、DFFスマホ版はDQウォークとは異なる、よりアクション性の高い位置情報ゲームとして差別化を図ることができます。これにより、位置情報ゲーム市場において、異なるニーズを持つプレイヤー層にアプローチすることが可能になります。

もちろん、KHMLの開発中止には何らかの問題があったはずです。しかし、その問題を克服し、DFFという強力なIPと結びつけることで、新たな成功の道を探ろうとするのは、企業戦略として理にかなっています。開発中止という失敗から学び、それを次に活かそうとするスクウェア・エニックスの姿勢が、今回のDFFスマホ版には色濃く反映されているのかもしれません。

位置情報ゲーム市場の可能性とスクエニの狙い

位置情報ゲームは、スマートフォンというデバイスとGPS技術の普及によって生まれた、比較的新しいゲームジャンルです。その市場規模は年々拡大しており、今後もさらなる成長が見込まれています。

スクウェア・エニックスがこの市場にDFFという強力なIPを投入する狙いは、大きく分けて以下の3点にあると私は考えています。

- 新たなユーザー層の獲得:従来のFFファンやDFFファンだけでなく、位置情報ゲームならではの「現実世界を冒険する」という体験に魅力を感じる新たなユーザー層を獲得することです。特に、健康意識の高い層や、日常の中にちょっとしたエンターテインメントを求める層にアピールできる可能性があります。私も実際に、普段あまりゲームをしない友人がDQウォークをきっかけにウォーキングを始めたのを見てきましたからね。

- 長期的なエンゲージメントの確保:位置情報ゲームは、プレイヤーが継続的に現実世界を移動し、ゲームと連動した体験をすることで、高いエンゲージメントを維持しやすいという特徴があります。シーズンイベント、地域限定イベント、コラボレーションイベントなどを定期的に開催することで、プレイヤーを飽きさせずに長く楽しませることができます。これは、短命に終わることも多いモバイルゲーム市場において、非常に重要な要素です。

- IPの多角的な活用:DFFスマホ版は、FFというIPを「対戦アクション」という枠にとどめず、「現実世界と融合した冒険」という新しい形で活用する試みです。これにより、IPの魅力を多角的に広げ、より幅広い層にFFの世界観を届けることが可能になります。将来的には、ゲームと連動したリアルイベントやグッズ展開など、様々なビジネスチャンスも生まれるでしょう。

もちろん、位置情報ゲーム市場には既に多くの競合が存在します。特に『ポケモンGO』や『ドラゴンクエストウォーク』といった巨大タイトルが君臨する中で、DFFスマホ版がどのように差別化を図り、独自の地位を確立するのかが大きな課題となります。

DFFならではの「FFキャラクターの夢の共演」という魅力、そして「チームボスバトル」という共闘体験を前面に押し出すことで、既存の位置情報ゲームとは異なる、新しい価値を提供できるかどうかが成功の鍵を握るでしょう。

DFFのブランド力が位置情報ゲームに与える影響

『ディシディア ファイナルファンタジー』というブランドが持つ力は、計り知れません。FFシリーズは、世界中に熱狂的なファンを持つ、日本を代表するRPGブランドであり、その派生作品であるDFFもまた、独自のファン層を確立しています。

このDFFの強力なブランド力が、位置情報ゲームというジャンルに与える影響は非常に大きいと考えられます。

- 圧倒的な認知度と期待感:FFシリーズのキャラクターが多数登場するDFFは、発表された時点で既に高い認知度と期待感を持っています。これにより、ゲームのプロモーションコストを抑えつつ、リリースと同時に多くのプレイヤーに注目してもらうことができるでしょう。特に、既存のDFFファンは、ゲーム内容に不満があっても、まずは一度プレイしてみようと考える層が多いはずです。

- キャラクターIPの魅力:クラウド、セフィロス、ライトニング、ティファ、スコール、ジタンなど、DFFに登場するFFキャラクターたちは、それぞれが独自の魅力と物語を持っています。これらのキャラクターが、現実世界の街中にアバターとして現れたり、レイドボスとして立ちはだかったりする体験は、他の位置情報ゲームにはない、DFFならではの付加価値となるでしょう。ファンは、お気に入りのキャラクターモチーフのアバターを集めたり、特定のキャラクターにまつわるスポットを訪れたりすることに、大きな喜びを感じるはずです。

- 深い世界観とストーリー:DFFは、FF歴代キャラクターたちが織りなす壮大な物語も魅力の一つです。位置情報ゲームとして、現実世界を舞台にしながらも、FFの深い世界観やキャラクター同士の因縁、新たな物語が展開されることで、プレイヤーはより没入感のある体験を得られるでしょう。例えば、特定のスポットを巡ることで、FFキャラクターの過去の記憶がフラッシュバックするような演出があれば、ファンは熱狂するはずです。

しかし、一方でDFFのブランド力は、ファンの高い期待値という形で、開発チームに大きなプレッシャーを与えることにもなります。「DFFの名を冠する以上、これまでのDFFシリーズに劣らないクオリティと、FFらしい感動体験を提供すべきだ」というファンの声は、常に開発の指針となるでしょう。

DFFというブランドが持つ求心力は、位置情報ゲームという新しいジャンルにおいて、大きな武器となり得ます。この力を最大限に活かし、ファンの期待を超えられるかどうかが、本作の未来を左右する重要なポイントとなるでしょう。

新たなファン層獲得への期待と既存ファンへの配慮

『ディシディアFF』スマホ版の位置情報ゲームとしての展開は、スクウェア・エニックスにとって「新たなファン層の獲得」という大きな期待を背負っています。しかし、その一方で、「既存ファンへの配慮」も忘れてはならない重要な課題です。

新たなファン層獲得への期待:

- カジュアルゲーマー層:家庭用ゲーム機やPCゲームをあまりプレイしない層でも、スマートフォンは日常的に利用しています。手軽に始められる基本プレイ無料のDFFスマホ版は、そうしたカジュアルゲーマー層にFFの魅力を伝えるきっかけとなるでしょう。

- 位置情報ゲーム愛好者層:『ポケモンGO』や『ドラゴンクエストウォーク』といった位置情報ゲームを既に楽しんでいる層は、DFFスマホ版が提供する「FF世界と現実の融合」という新しい体験に惹かれる可能性があります。FFシリーズのキャラクターや世界観に触れることで、新たなゲーム体験を求める層の受け皿となるでしょう。

- ウォーキング・健康志向層:ゲームをプレイする動機の一つとして、「健康増進」を挙げる層も少なくありません。位置情報ゲームは、外に出て歩くことを促すため、健康志向の高い層にもアピールできます。DFFスマホ版が、FFキャラクターと共に歩く「冒険」という形で、彼らの生活に彩りを与えることができるかもしれません。

既存ファンへの配慮:

しかし、従来のDFFファン、特に競技性の高い対戦アクションを求めてきた層にとっては、今回の発表は大きな失望を与えました。彼らの期待を完全に裏切ることなく、新しいDFFスマホ版を受け入れてもらうためには、以下のような配慮が必要不可欠です。

- 「DFFらしさ」の継承:位置情報ゲームとしての新しい要素を取り入れつつも、DFFシリーズの核となる「FFキャラクターの夢の共演」「ブレイブ/HP攻撃の駆け引き(形を変えてでも)」「戦略的なチームバトル」といった「DFFらしさ」を何らかの形で継承することが重要です。例えば、アバターが使用するアビリティや、レイドボスのギミックに、DFFならではの要素を盛り込むといった工夫が考えられます。

- FFキャラクターへのリスペクト:アバターが主役となる形式でも、FFシリーズの歴代キャラクターたちを「単なる着せ替えの素材」として扱うのではなく、彼らの個性や物語を尊重し、深く掘り下げる描写が必要です。キャラクターボイスの収録や、オリジナルのサイドストーリー、キャラクターごとの特別な演出などを通して、ファンがキャラクターへの愛着を深められるような工夫が求められます。

- 公平なゲームバランス:基本プレイ無料モデルでは、課金要素がゲームバランスに与える影響が常に懸念されます。既存ファンは、課金によって強さが大きく左右される「Pay-to-Win」なゲームバランスを最も嫌います。無課金や微課金でも、時間をかけて努力すれば十分に楽しめるような、公平で健全なゲームバランスを構築することが、既存ファンからの信頼を得る上で不可欠です。

新たなファン層の獲得と既存ファンへの配慮、この二つの課題をいかに両立させるか。DFFスマホ版は、スクウェア・エニックスの企業としての真価が問われるタイトルとなるでしょう。

2025年10月14日の詳細発表への期待

2025年10月12日の突然の発表から、ファンの間で様々な憶測と期待、そして失望が渦巻いていますが、正式なタイトル名や詳細なゲーム内容については、2025年10月14日の19時に公開される予定です。

この詳細発表は、今回の『ディシディアFF』スマホ版の未来を大きく左右する、非常に重要な瞬間となるでしょう。私もゲーム評論家として、この発表には並々ならぬ関心を持っています。

この発表で注目すべき点は多岐にわたりますが、特に以下の点に注目して情報を受け止めたいと思います。

- 正式タイトル名:現在「ニューディシディアファイナルファンタジー」という仮称で呼ばれていますが、正式なタイトル名がどのようなものになるのか。それが、ゲームのコンセプトや方向性をより明確にするはずです。DFFのブランドをどう位置づけるのか、その意図がタイトル名に込められているはずです。

- ゲームジャンルの詳細:「位置情報ゲーム」である可能性が高いと予想されていますが、具体的にどのような要素を組み合わせたジャンルになるのか。アクション要素の強さ、RPG要素の有無、チームバトルの詳細など、ゲームプレイの核となる部分が明らかになるでしょう。特に、従来のDFFのファンが求める「対戦」要素が何らかの形で組み込まれているのか、あるいは全く新しい体験を提供するのかが焦点となります。

- ストーリーと世界観の全貌:現実世界とFF世界が融合するというコンセプトが、具体的にどのようなストーリーで展開されるのか。FF歴代キャラクターたちがどのように物語に関わってくるのか、彼らの存在意義が明確にされることで、ファンの期待感はさらに高まるはずです。

- キャラクター参戦とアバターシステムの詳細:登場が予想されるFFキャラクターたちが、プレイヤーアバターとしてのみ存在するのか、それとも別の形で活躍するのか。アバターカスタマイズの自由度や、キャラクターごとに用意される衣装の種類など、具体的な情報が待たれます。

- 課金モデルとマネタイズ戦略:基本プレイ無料である以上、課金要素は避けられません。どのようなアイテムが課金対象となるのか、ガチャの排出確率、無課金でも十分に楽しめるバランス設計がされているのかなど、ゲームの健全な運営に関わる重要な情報が公開されるでしょう。特に、ゲームバランスを損なわない課金要素であるかどうかが、長期的な人気を左右します。

- リリース時期と今後の展開:2025年10月12日に発表されたリリース日を含めた詳細が公開されるとのことなので、具体的なサービス開始日や、今後のイベント・アップデートの予定などが明らかになるでしょう。

今回の発表は、単なる新作情報に留まらず、スクウェア・エニックスのモバイルゲーム戦略、ひいては今後のFFブランドの展開を占う上で、非常に重要な意味を持ちます。期待と不安が入り混じる中で、どのような情報が公開されるのか、私も含め多くのファンが固唾を飲んで見守ることでしょう。

まとめ

スクウェア・エニックスから突如発表された『DISSIDIA FINAL FANTASY(ディシディア ファイナルファンタジー)』のスマートフォン版は、多くのファンに衝撃を与えました。従来の対戦アクションとしてのDFFを期待していたファンは、スマホゲーム化の報に「違う、そうじゃない」という失望の声を上げましたが、公開されたティザー画像を徹底的に分析することで、本作が『ポケモンGO』や『ドラゴンクエストウォーク』のような「位置情報ゲーム」になる可能性が非常に高いことが見えてきました。

ティザー画像では、東京都庁や東京タワー、秋葉原といった現実世界の風景に、FFシリーズを連想させるヒントが散りばめられていました。東京タワーに立つ謎の人物の足元、カメラを構える人物、公園で見かけたリノア風の女性アバターなどは、すべて現実世界とゲームが融合した新たな体験を示唆しています。特に「チームボスバトル」というキーワードは、『キングダムハーツ ミッシングリンク』で培われた位置情報とリアルタイムアクションのシステムがDFFに転用される可能性を示唆しており、複数のプレイヤーで協力して強大なボスに挑むレイドバトル形式がゲームの核となると予想されます。プレイヤーはFFキャラクターをモチーフにしたアバターを操作し、装備やアビリティをカスタマイズしながら、現実世界を冒険することになるでしょう。

スクウェア・エニックスがこの方向性を選択した背景には、『ドラゴンクエストウォーク』の成功体験と、『キングダムハーツ ミッシングリンク』の開発中止から生まれたノウハウの転用という、二つの大きな要因が考えられます。位置情報ゲーム市場の可能性と、FFという強力なIPの多角的な活用を目指す戦略は理解できますが、従来のDFFファンが求める「競技性」や「対人戦」といった要素をどのように取り入れ、あるいは新しい魅力で補うのかが、今後の課題となるでしょう。

2025年10月14日に詳細なゲーム内容が発表される予定ですが、この新作が、DFFのブランド力を活かしつつ、既存ファンと新規ファンの双方に満足感を与えることができるか、そして位置情報ゲーム市場において独自の地位を確立できるか、ゲーム評論家として私も期待と注目を持って見守っていきたいと思います。このレビューが、皆さんのDFFスマホ版への疑問を解決し、今後の展開をより深く楽しむ一助となれば幸いです。