ゲーム評論家の桐谷シンジです。今回も多く寄せられてる質問にお答えしていきます。

この記事を読んでいる方は、2025年10月2日に発売された『Ghost of Yōtei(ゴースト・オブ・ヨウテイ)』で、前作主人公である境井仁のその後が語られるイベントの発生条件や手順が気になっていると思います。前作『Ghost of Tsushima』からのファンであれば、境井仁の物語の続きは最も知りたいことの一つですよね。私自身も、このイベントを発見した時には感動のあまり手が震えました。

この記事を読み終える頃には、境井仁のイベントに関する全ての疑問が解決しているはずです。

- Ghost of Yōteiにおける境井仁のイベントの全貌を解説

- 「大風の太刀」イベントの正確な発生条件と手順

- イベントで入手できる貴重なアイテムとその意味

- 境井仁の「その後」に秘められた深い物語と考察

それでは解説していきます。

Ghost of Yōtei(ゴースト・オブ・ヨウテイ)とは?その魅力と前作との関連性

2025年10月2日に待望のリリースを果たした『Ghost of Yōtei(ゴースト・オブ・ヨウテイ)』。本作は、前作『Ghost of Tsushima』で多くのプレイヤーを魅了したオープンワールド時代劇アクションアドベンチャーの正統なる続編として、その発表当初から大きな注目を集めていました。前作で築き上げられた、息をのむほど美しい日本の風景、緻密に練り上げられた剣戟アクション、そして武士道と冥人道の狭間で揺れ動く主人公の葛藤といった要素は、本作『Ghost of Yōtei』でもさらなる進化を遂げています。

最新作GOYの舞台とストーリーの概要

『Ghost of Yōtei』の舞台は、前作『Ghost of Tsushima』の数十年後、北の大地「蝦夷地(えぞち)」、特に羊蹄山(ようていざん)を擁する地域に移ります。蝦夷地は、本州とは異なる独自の文化と自然が息づく、未開の地として描かれ、プレイヤーは新たな主人公「雪村(ゆきむら)」として、この地で起こる新たな脅威に立ち向かいます。物語は、蝦夷地の平和を脅かす謎の勢力と、その背後に隠された陰謀を巡る壮大なスケールで展開されます。雪深い山々、広大な森林、そして荒々しい海岸線など、蝦夷地ならではの多様なロケーションがプレイヤーを待ち受け、その一つ一つが探索の楽しさを深めています。

新主人公の篤は、境井仁とは異なる出自を持ちながらも、過酷な運命に翻弄されながら自らの正義を貫こうとする姿が描かれます。彼の旅路は、時には厳しく、時には感動的であり、プレイヤーは雪村の成長とともに、蝦夷地の知られざる歴史や文化に触れることになります。ゲームシステムも前作からさらに洗練され、新たな戦闘スタイルや忍びの道具、そして雪深い大地を活かしたユニークな移動手段などが追加されており、前作をやり込んだプレイヤーも新鮮な気持ちで楽しめるようになっています。

前作『Ghost of Tsushima』のおさらい

前作『Ghost of Tsushima』は、文永の役を題材に、対馬を舞台とした壮大な物語でした。主人公の境井仁は、モンゴル軍の襲来から故郷を守るため、武士の誉れを捨て「冥人(くろうど)」となり、闇討ちや奇襲といった非道な手段をも厭わない戦いを繰り広げました。彼の選択は、武士としての誇りと、民を守るための現実との間で大きな葛藤を生み、プレイヤーはその重い決断の連続を体験することになりました。

仁の物語は、武士道の厳格な規律と、民衆を救うための柔軟な発想という、相反する二つの道の間で揺れ動く人間の普遍的なテーマを描いていました。その結末は、仁が幕府から追われる身となるという衝撃的なもので、多くのファンに深い印象を残しました。この「誉れを捨てた武士」という境井仁の存在は、単なるゲームキャラクターの枠を超え、多くのプレイヤーの心に深く刻まれています。彼の物語は、単なる歴史劇ではなく、普遍的な正義のあり方を問いかける哲学的な深みも持っていたため、今でも多くの議論が交わされています。

GOYが描く「境井仁の伝説」の影

『Ghost of Yōtei』では、時代が下がり、境井仁はもはや伝説の存在となっています。蝦夷地の人々の間には、かつて故郷を救った「対馬の冥人」の噂が語り継がれており、その影響は本作のストーリーにも色濃く反映されています。主人公の雪村もまた、その伝説に触発される場面があり、仁の残した足跡が新たな物語の根幹を形成していることが伺えます。

しかし、その伝説は必ずしも光ばかりではありません。幕府によって「権威の敵」と見なされ、その存在を歴史から抹消されようとした境井仁の物語は、多くの人々の記憶から失われつつあります。それでも、一部の人々の間では、彼の偉業と犠牲が語り継がれ、希望の象徴として、あるいは恐るべき存在として、様々な形で伝承されています。本作では、そうした曖昧な伝説の奥深くに隠された、境井仁の「真のその後」を垣間見ることができるため、前作からのファンにとってはまさに待望の内容と言えるでしょう。

境井仁のその後を追うファンの期待

前作の衝撃的なエンディング以来、境井仁がその後どうなったのか、多くのファンがその行方を案じてきました。闇に生きることを選んだ彼の運命は、希望に満ちたものだったのか、それとも苦難に満ちたものだったのか。その疑問に答えるのが、本作『Ghost of Yōtei』に用意された特別なイベント「大風の太刀」です。

このイベントは、単なるファンサービスに留まらず、境井仁というキャラクターの物語に終止符を打つ、あるいは新たな解釈を与える重要な意味を持っています。彼の信念、彼の愛した人々、そして彼が背負った苦悩。それら全てが、この蝦夷の地でどのように結実したのか。ファンは皆、その答えを心待ちにしていました。私もまた、このイベントをプレイするまで、様々な想像を巡らせていました。そして実際に体験した時、その想像をはるかに超える深い感動と、仁という人物への尽きない想いが込み上げてきたのです。

境井仁イベント「大風の太刀」発生方法と手順

さて、皆さんが一番知りたいのは、この境井仁イベント「大風の太刀」をどうすれば発生させられるのか、その具体的な手順でしょう。私自身も、発売当初は様々な情報を集め、試行錯誤を繰り返しました。最終的に辿り着いた確実な発生方法を、ここではネタバレを避けつつ、しかし詳細に解説していきます。安心してイベントに挑んでください。

イベント発生場所:最終エリアの寂れた社

「大風の太刀」イベントが発生する場所は、『Ghost of Yōtei』の最終エリアにあります。ゲームのメインストーリーを進め、この最終エリアをアンロックすることが最初の条件となります。最終エリアに到達すると、広大なマップが広がり、一見どこから探索すれば良いか迷うかもしれません。

しかし、目的地は明確です。最終エリアの中でも、特に**松城(まつしろ)と呼ばれる城がある地域の、マップ左下の端っこを目指してください。具体的な目印としては、そこに「寂れた社(さびれたやしろ)」**と呼ばれる小さな祠があります。この寂れた社が、全ての始まりの場所です。松城のエリアに入ったら、迷わずマップの左下隅へと進路を取りましょう。私は運良く探索中に偶然見つけましたが、知っていればもっと早くこの感動を体験できたはずです。

最終エリアへの到達条件

『Ghost of Yōtei』のストーリーは非常に密度が高く、メインクエストを進めることで自動的に各エリアが解放されていきます。最終エリアへの到達には、これまでの主要な物語をクリアしている必要があります。焦らず、まずは新主人公雪村の旅路を存分に楽しんでください。物語の核心に迫るにつれて、自然と最終エリアへの道が開かれるでしょう。

寂れた社の具体的な場所と見つけ方

松城エリアのマップを開くと、左下の方に地形が狭まり、行き止まりのような場所があるのが確認できます。そこには古い鳥居や石灯籠の残骸が見受けられ、周囲の自然に溶け込むように寂れた社が佇んでいます。特別なマークが表示されるわけではありませんが、周囲を注意深く探索すれば必ず見つけられるはずです。私は、特にマップの端をなぞるように探索することで発見しました。

探索開始:狐が導く道

寂れた社に到着すると、イベントが自動的に開始されます。ここで皆さんの前に現れるのが、一匹の狐です。この狐は、前作『Ghost of Tsushima』でも仁を導く存在として登場し、多くのプレイヤーに愛されました。本作でもその役割は健在で、まるで仁の魂が宿っているかのように、私たちを境井仁の足跡へと導いてくれます。

狐は、一定の距離を保ちながら、仁が歩んだ道を辿るように先導してくれます。プレイヤーはその狐を追って、蝦夷地の自然の中を進んでいくことになります。途中、立ち止まって周囲を探索するポイントがいくつかありますが、基本的には狐の後をついていけば問題ありません。この狐の導きは、単なる移動手段ではなく、仁の記憶を追体験するような感覚を与えてくれる、非常に情緒的な演出となっています。

狐の導きと探索のヒント

狐は常にプレイヤーの視界に入る距離で進んでくれますが、時には少し見失いそうになることもあります。焦らず、周囲をよく見渡し、狐がどの方向へ向かっているのかを確認しましょう。探索中は、境井家の家紋が刻まれた石碑や、朽ちた祠などが点在しており、それらに触れることで仁の物語の一部を垣間見ることができます。これらは単なるオブジェクトではなく、仁の旅路の証であり、彼の心の軌跡を辿る重要な手掛かりとなります。

境井家の痕跡と隠された過去

狐に導かれて探索を進めると、道中には境井家の家紋が刻まれた場所や、仁が残したであろう古い遺物がいくつか見つかります。これらは、仁が蝦夷地に流れ着いてからの彼の生活、そして彼の内面的な変化を物語っています。特に印象的なのは、彼がこの地で何を思い、何を成そうとしていたのかを想像させるような痕跡の数々です。

境井家の家紋を見つけるたびに、私は仁が故郷から遠く離れたこの地で、それでも自身の出自と武士としての誇りを忘れずに生きていたことを感じ、胸が締め付けられました。彼が背負った「誉れを捨てた武士」という宿命は、この蝦夷地でも彼を苦しめ続けたのかもしれません。しかし、同時に、彼が新たな道を切り拓こうとしていた痕跡もまた、随所に感じ取ることができ、彼の強靭な精神力に改めて感銘を受けました。

仁が残した詩と心情

探索の途中で見つかる古い短冊には、仁が詠んだと思われる和歌が記されています。その内容は、故郷を遠く離れた孤独、友を忘れぬ想い、そして自らの宿命を受け入れようとする彼の心情が赤裸々に綴られています。特に、「故郷遠く一人行く 友の名を忘れぬまに 知るは遠し」という句には、彼がどれほどの苦悩を抱えていたか、そしてその中でいかに高潔であろうとしたかが表現されており、彼の人間性が深く掘り下げられています。これは、単なるゲームのテキストではなく、仁という一人の人間の魂の叫びとして、私の心に深く響きました。

境井仁の隠れ家で明かされる真実

狐の導きと境井家の痕跡を辿った先に現れるのは、人里離れた山中にひっそりと佇む、仁の隠れ家です。この隠れ家は、彼が蝦夷地で生活していた証であり、彼の「その後」を知る上で最も重要な場所となります。中に入ると、彼の質素ながらも力強い生活が垣間見え、そこで彼が何をしていたのかが少しずつ明らかになっていきます。

隠れ家の中には、錆びついた鍵縄(かぎなわ)や、使い古された黒木の弓、そして大量の武器や道具が蓄えられていました。これは、彼がこの地で戦いを継続し、あるいは新たな戦いに備えていたことを示唆しています。特に目を引くのは、古びた境井家の兜や、数々の戦いを物語る鎧の残骸です。これらの遺物からは、仁が幕府から逃れつつも、この蝦夷の地で自身の信念を貫き、再び戦いの準備を進めていたであろうことが強く感じられます。

ユナとの絆の証

隠れ家の中でも特に注目すべきは、二組の布団と枕、そして仁が大切に持っていたユナの小刀です。これは、仁がこの地で一人ではなかったこと、すなわち、彼と共にユナもまた蝦夷地へと逃れてきて、この隠れ家で生活を共にしていた可能性を強く示唆しています。前作で仁を支え続けたユナの存在は、彼にとってかけがえのないものでした。彼らがこの過酷な地で互いを支え合い、共に生きていたかもしれないという事実は、多くのファンにとって深い感動を呼び起こすでしょう。私自身も、この発見には胸が熱くなり、仁とユナの絆の深さに改めて心を打たれました。

志村の文と仁の苦悩

隠れ家の奥深くには、驚くべきことに、仁の叔父である志村(しむら)からの文が大切に保管されていました。これは、仁が対馬を去った後も、叔父への複雑な感情を抱き続けていたことを示しています。武士としての誉れと、民を守るための選択の間で苦悩し、最終的に志村との間に深い溝ができた仁にとって、この文は彼の心の奥底に残り続けた未練や葛藤の象徴と言えるでしょう。この発見は、仁の人間的な弱さや、彼が背負った重荷を改めて感じさせると同時に、彼の高潔さを際立たせるものでした。

強敵との対峙:大風の太刀を巡る戦い

隠れ家での探索を終え、いよいよ「大風の太刀」が安置されている場所へと辿り着きます。しかし、そこにはすでに先客がいました。謎の剣士、通称「鬼尾組(きびぐみ)」の一員とされる人物が、大風の太刀を奪おうと待ち構えているのです。

この剣士は、境井仁の技を模倣したかのような独特の戦闘スタイルを持ち、プレイヤーは彼との激しい一騎打ちを繰り広げることになります。彼の攻撃は非常に強力で、前作をやり込んだプレイヤーでも油断すれば命を落としかねません。この戦いは、単なるボス戦ではなく、仁の遺志を巡る戦いであり、プレイヤーは自らの手で「大風の太刀」の真の使い手であることを証明する必要があります。戦闘中に彼の技から仁の面影を感じるたびに、胸が熱くなることでしょう。この剣士は、仁の物語の影の部分、すなわち彼が「権威の敵」と見なされ、その技が危険なものとして扱われた可能性を示唆しているのかもしれません。

戦闘のポイントと攻略法

敵剣士は、水の型や石の型に似た動きを見せ、特に連続攻撃や飛び道具に注意が必要です。彼が使う「怒涛の舞」のような技は、見た目にも非常に強力で、的確な回避と受け流しが勝利への鍵となります。弱点を見抜き、適切なタイミングで反撃を仕掛けることで、戦況を有利に進めることができます。焦らず、一撃一撃を確実に当てていくことが重要です。彼の攻撃は、まさに仁がかつて使った技を彷彿とさせ、そのたびにプレイヤーは、この戦いが単なる剣戟を超えた意味を持つことを実感するでしょう。

入手できる貴重なアイテムとその意味

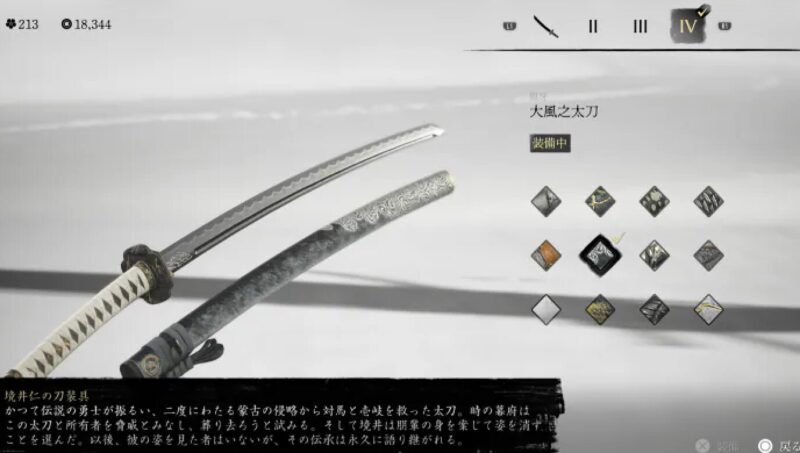

激戦の末、鬼尾組の剣士を打ち破ると、ついに念願の「大風の太刀」が手に入ります。しかし、それだけではありません。このイベントをクリアすることで、境井仁にまつわる非常に貴重なアイテムの数々を入手することができます。これらは、単なる装備品としてだけでなく、仁の物語とその遺志を象徴する重要な意味を持っています。

- 大風の太刀(おおかせのたち):イベントの核心となる刀です。その刃には、嵐を鎮め、道を切り開くかのような力が宿っています。これは、仁が巻き起こした「大風」が、対馬だけでなく蝦夷地にも影響を与え、その後の時代を動かしたことを象徴しています。

- 境井家の兜(さかいけのかぶと):仁がかつて身に着けていた、境井家の家紋が施された兜です。数々の戦いを経験してきた証として、一部が欠けている様子が確認できます。これは、仁が武士としての誇りを持ち続けながらも、その道を外れて民を守った証とも言えるでしょう。

- 黒木の面(くろきのもん):仁が冥人として活動する際に身に着けていた面の一つです。闇に潜み、敵を討つ「冥人」としての彼の象徴であり、その裏には深い悲しみと覚悟が込められています。

- 怒涛の舞(どとうのまい):境井仁が編み出した、敵を一掃する強力な戦技です。この技を習得することで、プレイヤーは仁の力を受け継ぎ、蝦夷地での戦いをより有利に進めることができます。

これらのアイテムは、単に強力な装備としてだけでなく、境井仁という伝説の人物が、確かにこの地に存在し、その遺志が次世代へと受け継がれていることを示す重要な証となっています。特に、「怒涛の舞」を習得する瞬間は、まるで仁の魂がプレイヤーに乗り移ったかのような感動を覚えるでしょう。

境井仁の「その後」に秘められたメッセージ

「大風の太刀」イベントを通じて語られる境井仁の「その後」は、決して華やかなものではありませんでした。幕府に追われ、故郷を離れ、未開の蝦夷地へと逃れてきた彼の人生は、孤独と苦難に満ちていました。しかし、その中でも彼は、民を守るという自身の信念を貫き、再び戦いの準備を進めていたのです。

彼の隠れ家で発見された遺物や和歌、そしてユナとの絆を示唆する痕跡からは、彼が武士の誉れを捨てながらも、人間としての高潔さを失わず、愛する者と共に生きようとした姿が浮かび上がります。彼の物語は、単に「伝説の英雄」として美化されるだけでなく、一人の人間としての苦悩と、それでも前を向き続けた強さを描いています。このイベントは、仁というキャラクターの深みをさらに増し、彼の物語に新たな解釈と感動を与えてくれるでしょう。

「大風の太刀」イベント深掘り!境井仁と仲間たちの絆

「大風の太刀」イベントは、境井仁の「その後」を追うだけでなく、彼の人間性や、彼を取り巻く人々との絆について深く考えさせられる内容を含んでいます。特に、前作『Ghost of Tsushima』からのファンであれば、随所に散りばめられた手がかりから、仁の心の動きや、彼が辿ったであろう壮絶な道のりを鮮明に想像できるはずです。ここからは、イベントで得られた情報をさらに深掘りし、境井仁の物語をより多角的に考察していきましょう。

志村の文とユナの小刀:仁の心の葛藤と支え

境井仁の隠れ家で発見された「志村の文」と「ユナの小刀」は、彼が蝦夷地で過ごした日々の複雑な心情を如実に物語っています。志村との決別は、仁にとって人生最大の苦渋の決断であり、武士としての道を捨てたことへの罪悪感や、唯一の肉親との絆が断ち切られた悲しみは、彼の中に深く刻まれていたはずです。それでも、彼は志村の文を捨てずに大切に保管していました。これは、彼が叔父を完全に憎みきれなかったこと、あるいは、武士としての自身の原点を完全に否定できなかったことの表れかもしれません。故郷を離れてもなお、彼が抱え続けた心の葛藤が、この一枚の文からひしひしと伝わってきます。

一方で、ユナの小刀は、彼を支え続けたかけがえのない存在、ユナとの深い絆を象徴しています。ユナは、仁が武士道を捨て、冥人として生きることを選んだ際に、最も彼の理解者であり、強力な協力者でした。彼女の小刀が仁の隠れ家にあったということは、仁が蝦夷地へと落ち延びた後も、ユナが彼と行動を共にしていた可能性が高いことを示唆しています。二組の布団の存在も、その推測を裏付ける強力な証拠です。過酷な逃亡生活の中、仁とユナが互いを支え合い、共に生き抜こうとした姿を想像すると、胸が熱くなります。彼らは、単なる仲間ではなく、深い信頼と愛情で結ばれていたのではないでしょうか。この二つの遺物は、仁の孤独な旅路の中に、人間的な温かさと葛藤が混在していたことを教えてくれます。

仁が北海道に流れ着いた理由とは?

境井仁が対馬から遠く離れた蝦夷地、つまり北海道に流れ着いた理由についても、イベントの中で示唆されています。彼は対馬での蒙古との戦いを終えた後、幕府から「権威の敵」と見なされ、その存在を危険視されていました。武士の誉れを捨て、民を守るために非道の手段を選んだ仁は、幕府の秩序を乱す者と認識され、追われる身となったのです。

彼の蝦夷地への逃亡は、幕府の手が及ばない未開の地へと、自らを追いやった結果だったと推測できます。当時の蝦夷地は、本州の幕府の支配が及ばない辺境の地であり、仁が身を隠すには最適な場所だったのでしょう。しかし、それは同時に、彼が故郷と決別し、孤独な流浪の旅に出ることを意味していました。彼は、自らの信念を貫いた結果、故郷を追われるという、皮肉な運命を背負うことになったのです。しかし、ただ逃げ隠れるだけでなく、彼はこの地で何を成そうとしていたのでしょうか。

幕府との戦いを模索した孤高の武士

仁の隠れ家には、大量の武器や道具、そして古びた境井家の兜などが蓄えられていました。これは、彼が蝦夷地へと逃れてきた後も、ただ隠れて暮らすだけでなく、何らかの目的のために準備を続けていたことを示唆しています。特に、武器の蓄えは、彼が再び戦いを挑む可能性を模索していたことを強く感じさせます。

彼は、対馬での戦いを通じて、武士の「誉れ」だけでは民を守れないことを痛感しました。幕府の武士たちが形式に囚われ、民衆が苦しむのを傍観している間に、仁は自らの手を汚してでも民を救う道を選んだのです。蝦夷地で彼が準備していたのは、もしかしたら、幕府の腐敗と民衆の苦しみを打破するための、新たな「戦」だったのかもしれません。彼は、もはや一武士ではなく、自身の信念に基づき、自らの手で世の中を変えようとする「大風」そのものになろうとしていたのではないでしょうか。彼の生涯は、常に武士道という枠組みと、彼自身の正義の狭間で揺れ動き続けた、孤高の武士の姿そのものだったと言えます。

「大風」の真の意味と仁の生き様

イベントタイトルにもなっている「大風の太刀」の「大風」という言葉には、境井仁の生き様が凝縮されています。作中の登場人物も語るように、「大風」とは、かつて蒙古を退けた嵐、そしてその嵐のように時代を変革した境井仁そのものを指しています。

仁は、古い武士のしきたりに縛られることなく、民を守るために手段を選ばない道を選びました。その行動は、武士社会においては異端であり、危険視されるものでしたが、結果として対馬を救い、多くの民の命を救いました。彼は、停滞した時代に吹き荒れる「大風」となり、古い価値観を打ち破り、新たな時代への道を切り開こうとしたのです。彼の物語は、常に変化と革新を恐れず、自らの信念に基づいて行動することの重要性を教えてくれます。彼の生涯は、まさに「大風」そのものであり、その太刀は彼の強靭な意志と、未来への希望を象徴しているのです。

境井仁の墓:伝説の終着点と新たな始まり

「大風の太刀」イベントの終盤で、プレイヤーはついに境井仁の墓を発見します。彼の墓は、蝦夷地の美しい自然の中にひっそりと佇み、その存在は静かに、しかし力強く、彼の壮絶な人生の終着点を示しています。墓標には、彼が詠んだであろう辞世の句が刻まれており、その言葉からは彼の最後の境地が読み取れます。

墓を発見した際、私は言葉にならない感動に包まれました。彼の物語が、この蝦夷の地で静かに幕を閉じたことを知り、深い感慨を覚えたのです。しかし、これは単なる終わりではありません。彼の墓が新たな主人公の雪村によって発見されたことは、仁の遺志が次世代へと受け継がれることを意味しています。雪村は、仁の残した遺物や物語に触れることで、彼自身の使命と向き合い、新たな「大風」として蝦夷地を救うべく立ち上がることになるでしょう。仁の伝説は、ここで終わりではなく、新たな始まりを迎えたのです。

黒木の面と境井家の兜:仁の遺志を継ぐ装備

イベントを通じて入手できる「黒木の面」と「境井家の兜」は、単なる収集アイテム以上の価値を持っています。これらは、仁が武士と冥人という二つの顔を持ち、それぞれの立場で戦い抜いた彼の象徴的な装備です。

- 境井家の兜は、武士としての誉れと、家への誇りを表しています。たとえ幕府から追われる身となっても、仁は自身の出自を決して忘れなかったことを示しています。欠けた角は、彼が経験した数々の激戦と、その中で彼が払った犠牲を物語るものです。

- 黒木の面は、彼が闇に生きることを選んだ「冥人」としての姿を象徴しています。顔を隠し、非道な手段で敵を討った彼の姿は、多くの民に希望を与えましたが、同時に彼自身に深い傷を残しました。

これらの装備を新たな主人公である雪村が身につけることで、プレイヤーは境井仁の遺志を直接的に感じ、彼の精神を受け継いで戦うことができるようになります。これは、単なるコスチュームチェンジではなく、仁の物語が雪村へと繋がっていること、そして彼の伝説が生き続けていることを実感させる、非常に感動的な演出です。私も、これらの装備を身につけて蝦夷地を駆け巡るたびに、仁の存在をすぐそばに感じています。

怒涛の舞:境井仁の戦技を受け継ぐ

「大風の太刀」イベントをクリアすることで習得できる「怒涛の舞」は、境井仁が編み出した強力な戦技です。この技は、複数の敵を一掃する広範囲攻撃であり、その圧倒的な破壊力は、まさに仁が嵐のように敵を薙ぎ払った姿を彷彿とさせます。

「怒涛の舞」を習得することは、単に新たなスキルを手に入れること以上の意味を持ちます。それは、境井仁が辿った苦難の道のり、彼が身につけた独自の戦闘スタイル、そして彼が民を守るために磨き上げた技の全てを、新たな主人公が受け継ぐことを意味します。プレイヤーは、この技を使うたびに、仁の魂が自分の中に宿っているかのような感覚を覚えるでしょう。蝦夷地での戦いにおいて、この「怒涛の舞」は間違いなく雪村の強力な武器となり、仁の遺志を継ぐ者としての彼の役割を強調します。私も、この技を習得してからは、戦闘での戦略が大きく変わり、仁の戦闘スタイルがいかに効果的であったかを改めて実感しました。

『Ghost of Yōtei』をもっと楽しむための考察と追加情報

「大風の太刀」イベントは、『Ghost of Yōtei』の物語全体に深みを与え、前作からのファンにとっては計り知れない感動をもたらします。しかし、このイベントは、単に境井仁の「その後」を明かすだけでなく、本作の世界観や今後の展開について、様々な考察や期待を抱かせるものでもあります。ここからは、このイベントを経験したからこそ深まる、『Ghost of Yōtei』の楽しみ方や、さらなる追加情報について考察していきましょう。

境井仁の伝説とGOY主人公の関係

境井仁の物語が『Ghost of Yōtei』の舞台である蝦夷地で語り継がれ、そして彼の隠れ家や墓が発見されたことは、新主人公である雪村にとって大きな影響を与えます。雪村は、蝦夷地で起こる新たな脅威に立ち向かう中で、境井仁という伝説の存在を強く意識することになるでしょう。

仁が武士の誉れを捨ててまで民を守ったこと、そして幕府に追われながらも自身の信念を貫いた生き様は、雪村自身の正義感や、彼が下す決断に少なからず影響を与えるはずです。仁の残した遺産、特に「大風の太刀」や「黒木の面」といった装備は、雪村にとって単なる強力な武器ではなく、仁の魂が宿る道標となるでしょう。雪村が仁の遺志をどのように継ぎ、蝦夷地で自らの「大風」を巻き起こすのか。その過程を追うことが、『Ghost of Yōtei』の醍醐味の一つとなります。仁の物語は、雪村の成長物語に深い奥行きを与え、プレイヤーに新たな感動を提供してくれます。

イベント後の世界観の変化と影響

「大風の太刀」イベントをクリアすることは、『Ghost of Yōtei』の世界観に大きな変化をもたらす可能性があります。境井仁の真の「その後」が明らかになったことで、蝦夷地の人々の間で語られる彼の伝説は、より具体的なものとなるでしょう。これまで曖昧だった「対馬の冥人」の存在が、確かな歴史的事実として認識されるようになるかもしれません。

また、仁の隠れ家や遺物が発見されたことで、幕府が彼の存在を歴史から抹消しようとした試みが、完全に成功していなかったことが露呈します。これは、幕府の権威に対する新たな疑問を投げかけ、蝦夷地における反幕府勢力の台頭を促すきっかけとなる可能性も秘めています。イベント後の世界では、境井仁の遺志を継ぐ者たちが、蝦夷地だけでなく、本州にも新たな影響を与えていくかもしれません。私としては、このイベントがきっかけで、ゲーム内の様々なNPCの会話や、クエストの内容に変化があるのか、今後の探索が非常に楽しみです。

今後のアップデートやDLCで語られる可能性

「大風の太刀」イベントは、境井仁の物語に一定の区切りをつけましたが、彼の全ての謎が解明されたわけではありません。特に、ユナが本当に彼と行動を共にしていたのか、そして彼らがどのような最期を迎えたのかなど、まだまだ語られていない部分が多く残されています。

そのため、今後の『Ghost of Yōtei』のアップデートやダウンロードコンテンツ(DLC)で、境井仁やユナに関するさらなる追加情報が語られる可能性は十分に考えられます。例えば、仁とユナが蝦夷地へ至るまでの詳細な旅路を描いたサイドストーリーや、彼らがこの地で出会った人々との交流を描いたエピソードなどが考えられます。また、仁の残した遺物が、蝦夷地での新たな脅威にどのように関連していくのか、その繋がりが深掘りされることも期待できます。私としては、ぜひユナ視点での物語や、彼らがどのようにして蝦夷地での生活を築いていったのかを詳細に描いたDLCを期待しています。

『Ghost of Tsushima』未プレイ者へのすすめ

『Ghost of Yōtei』からプレイを始めた方で、境井仁の物語に興味を持った方は、ぜひ前作『Ghost of Tsushima』をプレイすることをおすすめします。前作をプレイすることで、「大風の太刀」イベントで語られる仁の「その後」が、より深く、より感動的に心に響くはずです。

『Ghost of Tsushima』は、仁が武士から冥人へと変貌していく過程、志村との関係、そして彼を支えた仲間たちとの絆が、非常に丁寧に描かれています。これらの背景を知ることで、『Ghost of Yōtei』での仁の遺物や和歌、そして彼の墓が持つ意味が、より一層理解できるようになるでしょう。私も前作をやり込んだからこそ、このイベントの感動はひとしおでした。まだ未プレイの方は、ぜひこの機会に『Ghost of Tsushima』の世界に足を踏み入れてみてください。

ファンコミュニティでの盛り上がりと考察

「大風の太刀」イベントの発見は、発売直後からファンコミュニティで大きな話題となっています。境井仁の「その後」について、様々な考察や意見が活発に交わされており、その熱気はとどまるところを知りません。

- ユナの同行説:仁の隠れ家で二組の布団やユナの小刀が発見されたことから、ユナが仁と蝦夷地で生活を共にしていたという説が最も有力視されています。二人の絆の深さに感動する声が多く、もし本当にそうであれば、仁の孤独な逃亡生活に光が差していたことを喜ぶファンも少なくありません。

- 仁の最期と墓標の言葉:彼の墓標に刻まれた和歌や、彼が辿ったであろう最期について、様々な解釈が生まれています。彼は安らかに眠りについたのか、それとも最後まで戦い続けたのか。ファンそれぞれの仁への思いが、様々な考察へと繋がっています。

- 新主人公雪村への影響:仁の伝説と遺志が、新主人公雪村にどのような影響を与えるのかについても、多くの議論が交わされています。雪村が仁の力を借りて新たな「冥人」となるのか、あるいは全く異なる道を歩むのか、今後の物語の展開に大きな期待が寄せられています。

これらのファンコミュニティでの盛り上がりは、境井仁というキャラクターが、どれほど多くのプレイヤーに愛されているかを物語っています。私も、他のファンの皆さんと共に、仁の物語について語り合うことが、このゲームの大きな楽しみの一つとなっています。

まとめ

今回のレビューでは、2025年10月2日に発売された『Ghost of Yōtei(ゴースト・オブ・ヨウテイ)』で、多くのファンが待ち望んでいた前作主人公・境井仁の「その後」が語られるイベント「大風の太刀」について、その発生方法から詳細な手順、そしてイベントが持つ深い意味までを徹底的に解説しました。

境井仁は、武士の誉れを捨ててまで民を守った「冥人」として、幕府に追われながらも北の蝦夷地へと流れ着きました。彼はその地で、孤独な逃亡生活を送りながらも、志村の文を大切に保管し、ユナとの絆を胸に、再び戦いに備えていたことが明らかになりました。彼の隠れ家で発見された遺物や、墓標に刻まれた辞世の句からは、彼の苦悩と高潔な精神が伝わってきます。

このイベントをクリアすることで、プレイヤーは「大風の太刀」をはじめ、境井家の兜や黒木の面、そして強力な戦技「怒涛の舞」といった貴重なアイテムを入手できます。これらは単なる装備品としてだけでなく、境井仁の魂と遺志を象徴するものであり、新主人公である雪村が彼の伝説を受け継ぎ、蝦夷地での新たな戦いに挑む上での道標となるでしょう。

「大風の太刀」イベントは、境井仁の物語に新たな深みを与え、彼の生き様と、彼が残した影響を強く感じさせてくれる、まさに珠玉のエピソードです。前作からのファンにとっては感涙必至の内容であり、本作から始めたプレイヤーにとっても、境井仁という伝説の人物の魅力を知る上で欠かせない体験となるはずです。ぜひこのレビューを参考に、あなた自身の目で境井仁の「その後」を体験し、彼の遺志を受け継いで『Ghost of Yōtei』の世界を存分に楽しんでください。