ゲーム評論家の桐谷シンジです。今回も多く寄せられてる質問にお答えしていきます。

この記事を読んでいる方は『Ghost of Yōtei(ゴースト・オブ・ヨウテイ)』で前作主人公、境井仁のその後の物語が語られるイベントについて深く知りたいと思っているのではないでしょうか。 2025年10月2日に待望の発売を迎えた『Ghost of Yōtei』は、前作『Ghost of Tsushima(ゴースト・オブ・ツシマ)』の熱狂的なファンを大いに沸かせました。

特に注目されているのが、境井仁のその後の人生、そして彼が「冥人」として歩んだ道のりの結末を垣間見ることができる「大風の太刀」イベントです。 前作で日本を救いながらも幕府に追われる身となった仁の行方や、彼と共に戦った仲間たちの運命は、多くのプレイヤーにとって最大の関心事でしょう。

この記事を読み終える頃には、境井仁の隠された真実と、『Ghost of Yōtei』が提示する新たな伝説の全てが解明されているはずです。

- 「大風の太刀」イベントの詳細な流れ

- 境井仁が辿った壮絶な人生の終焉

- 仁と仲間たちの絆が示す深い意味

- 『Ghost of Tsushima』との繋がりと未来

それでは解説していきます。

ゴースト・オブ・ヨウテイに秘められた境井仁の物語の核心

『Ghost of Yōtei』をプレイしていて、最も胸が熱くなる瞬間の一つが、やはり前作の主人公である境井仁の物語に触れるイベント「大風の太刀」でしょう。 このイベントは単なるファンサービスに留まらず、仁が『Ghost of Tsushima』で下した決断、すなわち「侍の道」を捨て「冥人」として生きることを選んだ結果が、いかに彼のその後の人生を決定づけたかを雄弁に物語っています。

彼が津島を救った英雄でありながら、同時に幕府から追われる立場となったこと、そしてその果てに彼がどのような境遇に身を置いたのか、多くのプレイヤーがその行方を案じていました。 本作の舞台である蝦夷地(現在の北海道)は、仁が幕府の追手を逃れてたどり着いた地として、まさに彼の孤高な旅路の終着点を示唆しているかのようです。 ここでは、「大風の太刀」イベントを通じて判明する仁の足跡を、深掘りして解説していきます。

「大風の太刀」イベントとは?その全体像と重要性

「大風の太刀」は、『Ghost of Yōtei』における隠されたサイドイベントの一つであり、その内容は前作の主人公・境井仁のその後の物語に焦点を当てています。 このイベントは、『Ghost of Tsushima』のファンにとっては何よりも特別な意味を持つものであり、仁の物語の「結末」とも言える部分が描かれているため、深い感動を呼び起こします。 イベントは、プレイヤーがゲームの最終エリアをアンロックし、特定の場所を訪れることで開始されます。

単なるアイテム収集ではなく、仁が生きた証、その苦悩と決意、そして愛する人々への思いが凝縮された、まるで一つの独立した短編物語のような構成になっています。 このイベントを通じて得られる情報は、仁の人間性、彼が抱え続けた葛藤、そして彼が最終的に選んだ生き方に対する深い洞察を与えてくれます。 また、イベントを進めることで手に入る報酬も、前作ファンにとっては非常に価値のあるものばかりであり、コレクションとしての喜びも大きいです。 何より、このイベントは『Ghost of Tsushima』という作品が持つテーマ性や世界観をさらに広げ、プレイヤー自身の心にも深く問いかける力を持っています。

イベント開始条件と目的地

「大風の太刀」イベントは、『Ghost of Yōtei』の物語をある程度進め、最後のエリア「松城(まつしろ)」がアンロックされた後でアクセス可能になります。 具体的な開始地点は、松城エリアの左下、マップの最も端にある「さびれた社(やしろ)」です。 この場所は一見すると何の変哲もない廃墟のように見えますが、ここに仁の物語へと繋がる手がかりが隠されています。 私も初めて訪れた際は偶然の発見でしたが、探索のしがいがある場所として記憶に強く残っています。

通常、このような隠しイベントは、特定のサブクエストラインをクリアしたり、特定のNPCと会話したりすることで解放されることが多いですが、「大風の太刀」イベントは純粋な探索によって発見できる点が特徴的です。 プレイヤーは広大な蝦夷地を自由に探索する中で、仁の残した痕跡を見つけ出し、彼の足跡を追体験することになります。 この探索の過程自体が、仁の孤独な旅路を象徴しているかのようであり、プレイヤーの感情移入を深める演出として非常に効果的です。

津島ファン垂涎の報酬

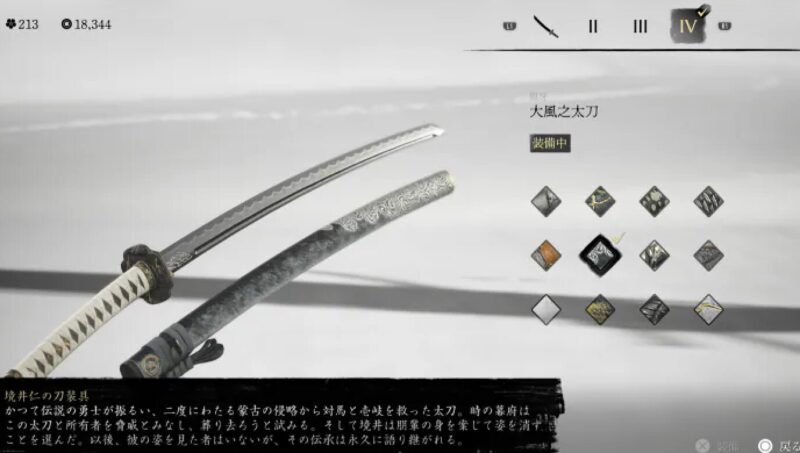

このイベントをクリアすることで、プレイヤーは非常に魅力的な報酬を手に入れることができます。 最も注目すべきは、「境井のカブト」と「境井家の刀のスキン」です。 これらのアイテムは、前作で仁が身につけていた装備を彷彿とさせるものであり、仁の魂を受け継ぐ者として、彼の意志を継いで戦う喜びをプレイヤーに与えます。 「境井のカブト」は、長年の風雪に耐え、幾多の戦いを潜り抜けてきたかのような古びた趣があり、その姿は仁の過酷な道のりを物語っています。 特に、角の一部が欠けているという描写は、彼が蒙古との戦いで受けた傷跡であり、彼の勇猛さを静かに主張しているかのようです。

さらに、特定の刀に適用できる「境井家の刀のスキン」は、仁が愛用した刀の意匠を再現しており、これを装備することで、まるで仁自身が戦場に舞い戻ったかのような感覚を味わえるでしょう。 そして、戦闘スキルとして習得できる「風神の舞(ふうじんのまい)」は、仁が冥人として確立した独特の戦闘スタイルを象徴する強力な技です。 この技は、敵の体勢を崩し、一気に勝負を決めることができる攻撃であり、見た目にも非常に派手で爽快感があります。 これらの報酬は、単なるゲーム内アイテム以上の価値を持ち、プレイヤーにとって仁の存在を肌で感じられる、かけがえのない記念品となるでしょう。

前作との繋がりを深く味わう

「大風の太刀」イベントは、『Ghost of Tsushima』の物語と密接にリンクしており、前作をプレイした経験が深いほど、その感動は増幅されます。 仁が下した「冥人」としての決断、そしてそれが彼に何をもたらしたのかを、本作の新たな視点から深く掘り下げています。 前作では、仁は境井家の名誉と武士道の掟、そして津島を救うという使命の間で激しく葛藤しました。 最終的に彼は武士としての誉れを捨て、非情な手段を用いて蒙古を退ける「冥人」としての道を選びます。 この選択は、彼の叔父である志村との決定的な対立を生み、最終的には幕府から追われる立場となります。

「大風の太刀」イベントは、この前作の結末から続く物語であり、仁が津島を離れ、蝦夷地へとたどり着いた後の彼の人生がどのように展開したのかを示しています。 イベント中で発見される遺品や、語られる伝承は、仁が津島を離れてからも自身の信念を貫き、孤独な戦いを続けていたことを示唆します。 プレイヤーは、仁が残した痕跡を辿ることで、彼の苦悩、決意、そして彼が愛した人々への思いを肌で感じることができます。 このイベントは、『Ghost of Tsushima』の物語が持つ深みをさらに増幅させ、プレイヤーの心に忘れられない感動を刻むことでしょう。 私もこのイベントを体験した時、仁の選んだ道の重みと、その果てにあったであろう彼の心情を深く慮りました。

境井仁、隠された300年の足跡

『Ghost of Yōtei』の「大風の太刀」イベントで最も衝撃的な事実の一つは、前作『Ghost of Tsushima』から約300年の時が流れていることが示唆される点です。 仁が蝦夷地に残した痕跡や遺品が、あたかも伝説のように語り継がれていることから、彼は遠い過去の人物として扱われています。

これは、仁が幕府の追手を逃れるために、文字通り歴史の表舞台から姿を消し、人里離れた地でひっそりと生きていたことを強く示唆します。 しかし、彼の行動や残した品々からは、彼がただ隠遁していたわけではないことが伺えます。 彼は蝦夷の地で何を成し遂げたのか、そしてどのようにして「大風の武士」として伝説になったのか。 ここでは、仁が辿った隠された足跡と、その背景にある深い意味を考察していきます。

幕府の追跡を逃れた北の地

前作の終盤、境井仁は津島を蒙古の侵攻から救った英雄でありながら、武士道を捨て「冥人」として戦ったことで、幕府の裏切り者と見なされ追われる身となりました。 この追跡は非常に厳しく、仁は津島に留まることを許されず、日本本土、そして最終的には蝦夷地へとその身を隠すことを余儀なくされたのでしょう。 蝦夷地は当時、未開の地として知られ、幕府の統治が及ばない辺境の地でした。

そのため、仁にとっては、追手から逃れ、自由に活動できる唯一の場所だったのかもしれません。 彼はこの地で、独自の流儀をさらに研ぎ澄まし、来るべき戦いに備えていた可能性も考えられます。 しかし、同時に、愛する故郷や仲間たちから遠く離れ、孤独な日々を送っていたことは想像に難くありません。 この北の地で、仁はどのような思いで日々を過ごし、何を求めていたのでしょうか。 彼の決断と、その後に待ち受けていた運命を考えると、胸が締め付けられるような思いがします。

家紋が語る仁の矜持

イベントの序盤で、プレイヤーは「境井家の家紋」が刻まれた場所を発見します。 これが300年前に仁によって掘られたものであると語られる時、彼の内に秘められた「誇り」と「矜持」が強く感じられます。 彼は武士道を捨て「冥人」となったとはいえ、境井家の一員であること、そして侍であることへの誇りを完全に手放したわけではなかったのでしょう。 家紋は、その家の歴史と精神を象徴するものです。 仁が自らの手で家紋を刻みつけた行為は、彼がどれだけ苦難の道を歩もうとも、自身のルーツとアイデンティティを忘れていなかったことの表れです。

幕府に追われ、世間から見れば裏切り者とされたとしても、彼自身は自らの行動に確固たる信念を持っていました。 家紋を刻むことは、彼が孤独な環境の中でも、境井家の名に恥じない生き方を貫こうとする、強い意志の表明だったのかもしれません。 また、これは彼が過去を完全に断ち切ったわけではなく、むしろ新たな土地で、新たな形で「境井仁」としての存在を確立しようとしていたことの証とも言えます。 彼の内面に渦巻く葛藤と、それでも決して折れることのない精神力が、この家紋一つから強く伝わってきます。

仁が詠んだ孤高の和歌に込められた想い

「大風の太刀」イベントにおいて、仁の隠れ家で発見される「和歌」は、彼の孤独と内面の葛藤を如実に表しています。 「故郷遠く一人行く。友の名を忘れぬ間に。知るは遠。」という短い三句には、彼が背負った宿命と、それでも失いたくないと願った心の拠り所が凝縮されています。 この和歌は、仁が蝦夷地で過ごした日々の感情を、最も直接的にプレイヤーに伝える貴重な手がかりとなります。 私もこの和歌を読んだ時、仁の抱えていたであろう深い悲しみと、それでも諦めずに進もうとする強さに、深く心を揺さぶられました。

友への記憶と故郷への郷愁

「故郷遠く一人行く。友の名を忘れぬ間に。」という一句は、仁が故郷津島と、そこで共に戦った仲間たちへの深い郷愁を抱いていたことを示しています。 彼は「冥人」として、民を救うために非情な手段を選びましたが、その代償として、多くのものを失いました。 特に、志村との決別は、彼にとって計り知れない心の傷となったはずです。 しかし、この和歌からは、彼が友や故郷の記憶を、決して忘れ去ろうとはしなかったことが伺えます。 むしろ、忘れてしまうことへの恐れ、そしてその記憶を心の支えとして孤独な旅路を歩んでいたことが、切々と伝わってきます。 彼にとって、故郷と友の記憶は、彼が何者であるかを定義し、彼を支え続ける唯一の光だったのかもしれません。 蝦夷の厳しい自然の中で、彼は何度も故郷を思い、仲間たちの顔を思い出していたことでしょう。 その度に、彼は自らの選択の重みと、それでも進むべき道への決意を新たにしたに違いありません。

侍としての誇りと心の葛藤

「知るは遠。」という結びの一句は、仁が「冥人」として生きる中で、彼自身の「知る」べきものが、まだ遠くにあると感じていたこと、あるいは、彼の「知る」べき真実が、世間には理解されがたいものであったこと、両方の解釈が可能です。 前作で彼は、武士の誉れと民を救うという大義の間で揺れ動き、最終的には民を救うために武士道を捨てました。 この決断は、彼に「冥人」としての強大な力を与えましたが、同時に、武士としての誇りや、叔父・志村との絆を失うことにも繋がりました。 「知るは遠。」という言葉は、彼が「冥人」としての生き方を選んだことへの、ある種の諦めや、あるいは彼自身の選択が本当に正しかったのかという、心の奥底に潜む葛藤を示しているのかもしれません。 彼が到達した境地は、一般的な武士の規範からはかけ離れたものであり、世間からは理解されない孤独なものでした。 しかし、その一方で、彼は自身の信念に基づいて行動し、誰よりも津島と民を深く愛していました。 この和歌は、仁が侍としての誇りと「冥人」としての現実の間で、いかに苦悩し、それでも前を向き続けたかを物語る、彼の魂の叫びとも言えるでしょう。 この和歌を通じて、プレイヤーは仁の内面に触れ、彼の人間としての深みと、その壮絶な人生に思いを馳せることができます。

仁の隠れ家で発見される遺品とその意味

「大風の太刀」イベントでは、仁が蝦夷地に築いた隠れ家が発見されます。 この隠れ家は、単なる避難場所ではなく、彼がこの地で生きた証し、そして彼の人間性が色濃く反映された空間です。 隠れ家の中には、彼が大切にしていたであろう様々な遺品が残されており、それぞれが仁のその後の人生、彼の内面、そして彼を取り巻いていた人間関係について、重要な手がかりを与えてくれます。 私も一つ一つの遺品を手に取った時、仁の物語が鮮やかに蘇るような感覚を覚えました。

古びた鍵縄が象徴するもの

隠れ家で発見される「錆びた鍵縄(かぎなわ)」は、仁が『Ghost of Tsushima』で「冥人」としての能力を開花させていく上で、非常に重要な役割を果たした道具です。 この鍵縄が蝦夷地の隠れ家で発見されるということは、仁が津島を離れてからも「冥人」としての技を磨き続け、あるいはこの鍵縄を用いて、蝦夷の地の困難な地形を乗り越えていたことを示唆します。 鍵縄は、通常の侍が使う武器ではありません。 それは、仁が武士道を捨て、非正規の手段を用いる「冥人」として生きることを選んだ象徴でもあります。 錆び付いているという描写は、長い年月の経過と、彼が鍵縄を使い続けたであろう過酷な日々を物語っています。 この鍵縄を見るたびに、プレイヤーは仁がどれほど困難な状況下で、自身の信念を貫き、生き抜いてきたかを想像せずにはいられないでしょう。 それは、彼が「冥人」としてのアイデンティティを、蝦夷の地でも決して手放さなかったことの証でもあります。

志村の形見が示す師弟の絆

最も心を揺さぶられる遺品の一つが、「志村の形見」と思しき品です。 イベント中の言及では「志村のね処女をちゃんと大事に持ってた」とありますが、これは「志村の形見(しょくじょ)」あるいは「志村の遺品(しょじょ)」の聞き間違いか、あるいは翻訳の意図的な表現の可能性が高いです。 いずれにせよ、仁が叔父である志村の品を大切に持っていたことは、彼らの間にあった複雑ながらも深い師弟の絆を如実に示しています。 『Ghost of Tsushima』の結末で、仁と志村は避けられない対決を迎え、仁は志村を倒すことになります。 この悲劇的な結末は、多くのプレイヤーに深い衝撃と悲しみを与えました。 しかし、仁が蝦夷地まで志村の形見を持参し、大切に保管していたという事実は、彼が志村を心から敬愛し、彼との絆を何よりも重んじていたことの証です。 たとえ武士としての道が分かたれたとしても、師であり、父のような存在であった志村への思いは、仁の心の中で決して消えることはなかったのでしょう。 この形見は、仁が「冥人」として生きる孤独な道のりの中で、心の拠り所として、あるいは自らの選択の重みを常に思い起こさせるものとして、彼を支え続けていたのかもしれません。 それは、仁が単なる冷酷な殺し屋ではなく、情を深く重んじる人間であったことを改めて教えてくれます。

ユナの小刀と二つの寝床の真実

隠れ家の中で見つかる「ユナの小刀(こがたな)」、そして「枕が二つある布団が二組」という描写は、仁が蝦夷地で孤独ではなかった可能性を強く示唆しています。 ユナは『Ghost of Tsushima』で仁を「冥人」の道へと導き、最後まで彼を支え続けた盟友です。 仁がユナの小刀を大切に持っていたということは、彼がユナとの絆を非常に深く感じていたことの表れです。 さらに、隠れ家の中に二組の寝具があったという事実は、ユナが仁と共に蝦夷地で生活していた可能性を強く裏付けます。 これは、多くのファンが望んでいた仁とユナの関係の「その後」を示す、非常に感動的な情報です。 もしユナが仁と共に蝦夷地で暮らしていたとすれば、仁の孤独はどれほど癒されたことでしょう。 ユナは仁にとって、単なる仲間以上の存在であり、彼の人間性を保つ上で不可欠な存在でした。 彼らが共に厳しい環境を生き抜き、互いに支え合っていたと想像すると、仁の壮絶な人生にも、ようやく安らぎの瞬間があったのではないかと、胸が熱くなります。 この発見は、仁の物語に希望の光を灯し、彼の人間的な側面をより一層際立たせるものです。

キ尾組との意外な繋がり

イベントの終盤で、仁の隠れ家が「忍びのキ尾組(きびぐみ)」の隠れ家へと変化していることが示唆されます。 さらに、隠れ家で毒薬の製造器具が見つかり、キ尾組が毒を使用する流派であることと繋がります。 この事実は、仁が単に蝦夷地で隠遁生活を送っていただけでなく、この地で新たな「組織」あるいは「流派」を創設し、それが後のキ尾組へと発展していった可能性を示唆しています。 もし仁がキ尾組の初代頭領、あるいはその思想の根源であったとすれば、それは非常に衝撃的な事実です。 彼は「冥人」として、武士道とは異なる独自の道を歩みましたが、その技と信念は、蝦夷の地で新たな忍びの集団へと受け継がれていったのかもしれません。 毒薬の使用は、仁が「冥人」として用いた非情な手段と共通しており、彼の思想が色濃く反映されていると考えられます。 しかし、同時に、イベントで「キビゴは随分落ちぶれてしまいましたよ、じさんすいません」というセリフがあるように、キ尾組が仁の創設した組織であったとしても、時代と共にその精神や実態は変容してしまったようです。 仁が望んだ形とは異なる形で、彼の遺志が受け継がれていったという事実は、物語に深みと哀愁を加えています。 これは、前作のテーマである「伝統と革新」「武士道と冥人道」の葛藤が、仁の死後も形を変えて続いていたことを示唆しているかのようです。

「大風の太刀」を巡る新たな戦いとその奥義

「大風の太刀」イベントのクライマックスは、仁が残した伝説の太刀を巡る激しい戦いです。 プレイヤーは、太刀を手に入れようとする謎の賊「キ尾組」と対峙し、仁の遺志を継ぐ者として、その力を試されることになります。 この戦いは、単なるゲームプレイの挑戦に留まらず、仁が築き上げた「冥人」としての流儀、そして彼が残した精神を体感する重要な機会となります。 私もこの戦いを通じて、仁の技がいかに洗練され、そして次世代へと受け継がれていくべきものであるかを強く実感しました。

伝説の太刀を狙う謎の賊

「大風の太刀」の存在を知り、それを奪おうとする賊が登場します。 この賊は、単なる盗賊ではなく、仁の残した隠れ家や遺品の存在を知っており、その背後には何らかの組織的な思惑があることが伺えます。 彼らが「キ尾組」と呼ばれる集団であり、仁の遺した毒薬の製造法を受け継いでいる可能性があることは、前述の通りです。 賊たちは、仁の技の一部を用いることができ、特に彼の「型」を模倣した攻撃を仕掛けてきます。 これは、仁の技がこの蝦夷の地で何らかの形で伝えられ、一部が歪んだ形で受け継がれてしまっていることを示唆しています。 プレイヤーは、仁の遺志を汚す者たちとして賊を認識し、彼らから太刀を取り戻すことに強い使命感を抱くことになります。 賊たちの行動は、仁が残したものが、必ずしも正しく、あるいは純粋な形で継承されなかった可能性を示しており、物語に複雑な陰影を与えています。 彼らとの戦いは、仁の遺した伝説が、いかに多くの者たちに影響を与え、そしていかにその解釈が多様であるかを示していると言えるでしょう。

仁の技を受け継ぐ者たちとの激闘

賊との戦闘は、「大風の太刀」イベントの大きな見どころの一つです。 賊は仁の「型」を模倣した技を繰り出してくるため、プレイヤーは前作で培った知識とスキルを最大限に活用して立ち向かう必要があります。 特に印象的なのは、彼らが「風の型」や「水の型」など、仁が会得した様々な戦闘スタイルの一部を使用することです。 これは、仁の技が単なる個人の武術ではなく、一つの流派として確立されつつあったことを示唆しています。 しかし、賊の使う技は、仁のそれとは異なり、どこか荒々しく、未完成な印象を受けます。 彼らは仁の力を部分的にしか理解しておらず、その真髄を会得しているわけではないのでしょう。 プレイヤーは、仁の正当な後継者として、あるいは彼の遺志を正しく継ぐ者として、賊を打ち破り、大風の太刀を取り戻すことで、仁の精神と技の真価を証明することになります。 この戦いは、プレイヤー自身の成長と、仁との精神的な繋がりを強く感じさせる、感動的な体験となるでしょう。

習得する「風神の舞」と戦闘スタイル

賊を撃破し、無事に「大風の太刀」を取り戻したプレイヤーは、新たな戦闘スキル「風神の舞(ふうじんのまい)」を習得します。 この技は、仁が「冥人」として確立した独自の戦闘スタイルを象徴するものであり、その名は「大風の武士」としての仁の伝説を強く意識したものと言えるでしょう。 「風神の舞」は、素早い動きで敵を翻弄し、一瞬の隙を突いて強力な一撃を叩き込む技であり、見た目にも非常にダイナミックです。 この技を習得することで、プレイヤーは仁の戦闘哲学、すなわち「武士道に囚われず、勝利のためにあらゆる手段を用いる」という精神を、自身の戦闘スタイルに組み込むことができます。 それは、敵の予測を裏切り、風のように自在に立ち回る「冥人」の真髄を体現するものです。 また、イベント中で賊が仁の技を模倣して使っていたように、「風神の舞」は、仁が蝦夷の地で編み出し、あるいは磨き上げた技である可能性も高いです。 この技を習得することは、単に新たなスキルを得るだけでなく、仁の遺志を継ぎ、彼の伝説を次世代へと繋いでいくことの象徴でもあります。 プレイヤーは「風神の舞」を使いこなすことで、仁の魂を自身の内に宿し、蝦夷の地で新たな伝説を創造していくことになるでしょう。

境井仁の墓標に刻まれた真実

「大風の太刀」イベントの終着点には、境井仁の墓標がひっそりと佇んでいます。 この墓標は、仁の壮絶な人生の終焉を静かに物語るものであり、多くのプレイヤーがその前で立ち尽くし、彼の生きた証に思いを馳せることでしょう。 墓標に刻まれた言葉や、その周辺の情景は、仁がどのような最期を迎え、そして彼が誰と共に永遠の眠りについたのかを、深く示唆しています。 私もこの場面にたどり着いた時、言葉にならないほどの感動と寂しさが胸に去来しました。

ユナとの最期、永遠の安息

墓標を前にした語りの中で、「ユナとここに眠る」という言葉が示唆されます。 これは、前述の隠れ家で見つかったユナの小刀や二組の寝具の証拠と合わせて考えると、仁が最期の時をユナと共に過ごし、そして共に蝦夷の地で眠りについた可能性が非常に高いことを示しています。 ユナは仁にとって、単なる盟友や情報屋ではなく、彼の「冥人」としての生き方を最も理解し、支え続けた存在です。 彼女が仁のそばに寄り添い、共に苦難を乗り越え、そして最期の瞬間まで共にあったとすれば、仁の孤独な人生にも、ようやく安らぎと温もりが訪れたことでしょう。 武士道を捨て、幕府から追われ、故郷を離れて孤独な戦いを続けてきた仁にとって、ユナの存在はかけがえのないものでした。 彼らが蝦夷の地で、互いに支え合いながら静かに生涯を終えたと想像すると、その悲しみの中に、どこか穏やかな感動が湧き上がってきます。 それは、仁が望んだささやかな幸福であり、彼が手に入れた最高の報いだったのかもしれません。 彼らの墓標は、単なる死を意味するものではなく、永遠の絆と安息の場所を象徴していると言えるでしょう。

伝説の「大風の武士」として

仁の墓標が立つ場所で語られる伝承は、彼が蝦夷の地で「大風の武士(ぶし)」として伝説になったことを明確に示しています。 「風」は、仁が「冥人」として用いた非正規の戦術や、彼の素早い動き、そして何よりも彼の自由な精神を象徴する言葉です。 彼は武士道の形式に囚われず、風のように変幻自在に敵を打ち破り、民を救いました。 その生き様が、蝦夷の地でも語り継がれ、畏敬の念を持って「大風の武士」として記憶されたのでしょう。 しかし、同時に、彼の物語は幕府によって「語ることすら禁じられてきた」存在であったことも明かされます。 これは、仁が成し遂げた偉業が、当時の権力者にとっては都合の悪い真実であり、彼らの権威を揺るがすものだったからです。 武士には成し得ぬことを成し遂げた一騎当千の勇士が、敷きたりに縛られず自由な精神で戦ったことは、幕府にとって「反逆者」の烙印を押すに十分な理由だったのでしょう。 それでも、彼の物語は人々の間で語り継がれ、伝説として後世に残されました。 仁は、歴史の表舞台からは消え去ったかもしれませんが、人々の心の中には、永遠に「大風の武士」として生き続ける存在となったのです。 彼の墓標は、その伝説の始まりであり、終わりでもある、聖なる場所と言えるでしょう。

「大風の太刀」と「クロードの面」が紡ぐ侍の魂

「大風の太刀」イベントの終わりに手に入る「大風の太刀」と「クロードの面」は、単なる強力な装備品以上の意味を持ちます。 これらは、境井仁が生きた証、彼が背負った宿命、そして彼が残した遺志を象徴するアイテムとして、プレイヤーに深い感銘を与えます。 これらの装備を身につけることは、仁の魂を受け継ぎ、彼の物語を次へと繋いでいくことの象徴でもあるのです。 私自身もこれらのアイテムを手に入れた時、仁の魂が自分の中に宿ったかのような高揚感を覚えました。

新たな装備品がもたらす意味

「大風の太刀」は、その名の通り「大風の武士」たる仁が愛用したとされる伝説の刀です。 この太刀は、仁の「冥人」としての戦闘哲学、すなわち「風のように素早く、そして嵐のように苛烈に敵を打ち倒す」という思想を具現化したものと言えるでしょう。 その切れ味や特殊な能力は、プレイヤーの戦闘スタイルに新たな選択肢をもたらし、仁の技をより深く体験させてくれます。 一方、「クロードの面」は、前作で「冥人」としての仁が身につけていた「境井の面」や「鬼の面」を彷彿とさせる、顔を覆う仮面です。 イベント中では「クロードの面」と表現されていますが、これは「鴉(クロウ)の面」や「冥人(くろうど)の面」を指す可能性が高いです。 この面は、仁が武士としての顔を捨て、闇に生きる「冥人」としてのアイデンティティを確立した象徴です。 面を被ることで、彼は自らの感情を隠し、非情な決断を下すことができました。 「クロードの面」は、仁が背負った孤独と、彼の内に秘めた強さをプレイヤーに思い出させます。 これらの装備品は、プレイヤーが仁の物語をより深く理解し、彼の遺志を継ぐ者として、蝦夷の地で新たな伝説を創造していくための重要なツールとなるでしょう。

『Ghost of Tsushima』ファンへの究極のファンサービス

「大風の太刀」と「クロードの面」の登場は、『Ghost of Tsushima』のファンにとって、まさに究極のファンサービスと言えるでしょう。 前作で仁と共に蒙古と戦い、彼の苦悩と成長を見守ってきたプレイヤーにとって、彼の物語の「その後」を知り、彼の遺した装備品を身につけることができるのは、この上ない喜びです。 これらのアイテムは、単なるゲーム内収集品ではなく、仁との間に築き上げてきた感情的な繋がりを再確認させるものです。 特に、仁の象徴的な装備を身につけることで、プレイヤーはゲームの世界にさらに深く没入し、彼自身が「大風の武士」となったかのような感覚を味わうことができます。 このイベントは、『Ghost of Tsushima』の世界観とキャラクターに対する開発陣の深い愛情が込められていることを示しており、ファンはその心意気に感動せずにはいられないでしょう。 「境井のカブト」と「クロードの面」を組み合わせることで、「仁さん装備」を再現できるという点も、ファンにとってはたまらない魅力です。 これらの装備を身につけて蝦夷の地を駆け巡ることは、仁の魂と共に新たな冒険に挑む、かけがえのない体験となるはずです。

『Ghost of Yōtei』が描く境井仁の「その後」の深い意味

『Ghost of Yōtei』で語られる境井仁の「その後」の物語は、単に彼がどうなったかという結末を示すだけでなく、『Ghost of Tsushima』全体が問いかけてきたテーマに対する一つの「答え」を提示しています。 彼の人生が武士と冥人の狭間でどのように揺れ動き、最終的にどのような形で着地したのかは、プレイヤーに深い考察を促します。 彼の物語は、現代を生きる私たちにとっても、多くの示唆に富むメッセージを含んでいると言えるでしょう。

侍と冥人の狭間で揺れた人生の結論

境井仁の人生は、常に「武士」としての誉れと「冥人」としての非情な現実の間で揺れ動いていました。 彼は民を救うために武士道を捨てましたが、その選択は彼に深い苦悩と孤独をもたらしました。 しかし、蝦夷の地で「大風の武士」として伝説となり、最終的にユナと共に静かに眠りについたという結末は、彼が自身の選択を受け入れ、ある種の「悟り」を開いたことを示唆しています。 彼は「冥人」としての道を全うし、その中で自身の「義」を見出したのでしょう。 それは、形式的な武士道とは異なる、彼自身の内なる規範に基づく「義」です。 そして、孤独な戦いの果てに、最も大切な存在であるユナとの絆を育み、共に安息の地を見つけたことは、彼の人生が悲劇一辺倒ではなかったことを示しています。 仁は、侍としての枠組みを超え、真の英雄として、そして一人の人間として、自身の人生を全うしたのです。 彼の物語は、困難な選択の先に、たとえそれが世間から理解されなくとも、自分自身の信じる道を歩むことの尊さを教えてくれます。

次世代へと受け継がれる「風」の意志

「大風の武士」として語り継がれる仁の伝説、そして彼が編み出した「風神の舞」や「大風の太刀」といった技や遺品が次世代へと受け継がれていく様子は、彼の意志が形を変えて生き続けていることを示しています。 彼が残したものは、単なる物語や武術の教えに留まらず、時代や文化を超えて人々に影響を与え続ける「精神」そのものです。 キ尾組が彼の技の一部を継承しているように、彼の思想は多様な形で広まっていきました。 それは、武士道を乗り越える新たな「道」を模索する者たちにとって、一つの指針となったのかもしれません。 仁の「風」の意志は、特定の型や規範に囚われず、状況に応じて柔軟に対応し、困難を乗り越えるための知恵と勇気を象徴しています。 『Ghost of Yōtei』の主人公もまた、仁の遺志に触れることで、自身の使命や戦い方について深く考えることになるでしょう。 仁の物語は、世代を超えて受け継がれる普遍的なテーマ、すなわち「個人の信念と社会の規範」「伝統と革新」といった問いを私たちに投げかけ続けています。

歴史の闇に葬られた英雄の再評価

幕府によって「語ることすら禁じられてきた」仁の物語が、『Ghost of Yōtei』で再び光を当たることは、歴史の闇に葬られた英雄の再評価を意味します。 当時の権力者にとって都合の悪い真実であったとしても、民を救った仁の功績は、決して消え去ることはありませんでした。 人々の間で語り継がれ、伝説として生き続けてきた彼の物語が、新たな時代、新たな場所で、改めてその真価を問われることになります。 これは、歴史が常に勝者によって語られ、敗者や異端者の物語が抹殺されがちであるという現実に対する、作品からの問いかけとも言えるでしょう。 しかし、『Ghost of Yōtei』は、そうした歴史の歪みを乗り越え、真の英雄の姿をプレイヤーの前に提示します。 仁の物語は、権力によって隠蔽された真実が、いつか必ず表に出てくるという希望を私たちに与え、また、歴史を多角的に見つめ直すことの重要性を教えてくれます。 彼の再評価は、単にゲーム内の物語に留まらず、現実社会における多様な視点や声の重要性を再認識させるきっかけとなるかもしれません。

『Ghost of Yōtei』で体験する境井仁の物語の独自性

『Ghost of Yōtei』における境井仁の物語は、単に前作の続きを描くというだけでなく、その提示の仕方や体験のさせ方に、非常に独自性の高い工夫が凝らされています。 直接仁を操作するのではなく、彼の足跡を追体験し、遺品を通じて彼の心情を汲み取るというアプローチは、プレイヤーに深い没入感と考察の機会を与えます。 これは、他のゲームではなかなか味わえない、本作ならではの魅力と言えるでしょう。

過去と現在が交錯するゲームプレイ

『Ghost of Yōtei』は、前作から300年後の蝦夷地を舞台としていますが、「大風の太刀」イベントを通じて、過去の物語である境井仁の人生が、現在のゲームプレイと見事に交錯します。 プレイヤーは、伝説として語られる仁の痕跡を追いながら、彼の残した遺品や伝承から、当時の状況や彼の心情を推測することになります。 この「過去を掘り起こす」というアプローチは、単にテキストで物語を語られるよりも、はるかにプレイヤーの想像力を刺激し、深い感情移入を促します。 例えば、古びた鍵縄や志村の形見、ユナの小刀といったアイテム一つ一つが、過去の仁の姿を鮮やかに思い起こさせ、プレイヤー自身が歴史の探求者となったかのような感覚を与えます。 また、仁の技を受け継ぐ賊との戦いは、過去の遺産が現在に与える影響を戦闘システムを通じて体験させるものであり、単調になりがちな収集イベントに深みとドラマ性を加えています。 このように、過去の物語が現在のゲームプレイに深く織り込まれている点は、『Ghost of Yōtei』の大きな独自性であり、プレイヤーにとって忘れられない体験となるでしょう。

ファンが待ち望んだ物語の補完

『Ghost of Tsushima』のエンディングは、多くのプレイヤーに深い余韻を残しましたが、同時に境井仁の「その後」については、明確な答えが示されませんでした。 彼が幕府に追われ、孤独な道を歩むことになった結末は、ファンの間で様々な憶測を呼び、彼の行方を案じる声が多数聞かれました。 『Ghost of Yōtei』の「大風の太刀」イベントは、まさにそうしたファンの「知りたい」という欲求に真正面から応えるものです。 仁が蝦夷地へと流れ着き、そこでどのような人生を送ったのか、そして誰と共に最期を迎えたのかという、最も重要な問いに対する答えが、このイベントを通じて明かされます。 単なる情報開示に留まらず、遺品や和歌、墓標といった具体的な手がかりを通じて、仁の感情や葛藤を追体験できる点も、ファンにとっては非常に価値のある補完と言えるでしょう。 このイベントは、『Ghost of Tsushima』という作品の物語を完璧に補完し、仁の人生に一つの区切りを与えるものです。 ファンは、長年の疑問が解決されると同時に、仁が安らかな最期を迎えたであろうことに安堵し、彼の物語が真の意味で完結したことを実感できるでしょう。 これは、単なる続編のイベントではなく、前作の物語全体を完成させる、非常に重要な位置づけを持つものとして評価されるべきです。

『Ghost of Yōtei』の世界をさらに深く楽しむための考察

『Ghost of Yōtei』は、境井仁の物語の深掘りに加えて、その舞台設定やゲームシステムにおいても、プレイヤーを飽きさせない多くの要素を含んでいます。 前作『Ghost of Tsushima』で確立された時代劇オープンワールドの魅力をさらに発展させながら、新たな舞台である蝦夷地の特性を活かした独自の体験を提供しています。 ここでは、仁の物語を通じて深まった作品への理解をさらに広げ、本作を多角的に楽しむための考察を深めていきましょう。

境井仁の物語が次作に与える影響

境井仁の壮絶な人生と、彼が遺したものが『Ghost of Yōtei』で語られたことは、今後のシリーズ展開に大きな影響を与えるでしょう。 彼の存在は、単なる過去の英雄としてではなく、現在の物語に深く根ざした「精神的支柱」として、新たな主人公の行動原理や葛藤に影響を与え続けるはずです。 仁の物語が完結したことで、シリーズは新たな段階へと進む準備が整ったと言えます。

シリーズの方向性と今後の展望

『Ghost of Tsushima』と『Ghost of Yōtei』を通じて、Sucker Punch Productionsは、単なる歴史物ではない、人間ドラマと内面の葛藤に焦点を当てた時代劇オープンワールドの新たな可能性を示しました。 境井仁が「冥人」として生きる道を選び、それが後世にまで影響を与えたという物語は、単なる復讐劇や英雄譚に留まらない深みがあります。 今後のシリーズでは、仁が遺した「冥人」としての思想が、蝦夷地や日本本土でどのように広まり、どのような争いや新たな英雄を生み出すのかが焦点となるかもしれません。 例えば、キ尾組のように仁の技の一部を受け継ぎながらも、その精神が歪んでしまった者たちと、仁の真の遺志を継ごうとする者たちとの対立を描くことも考えられます。 また、蝦夷地の先住民であるアイヌ民族との関わりや、彼らの文化を取り入れた新たな要素が加わることで、さらに豊かな世界観が構築される可能性も秘めています。 シリーズが単なる「Ghost」の物語に留まらず、日本という国の歴史と文化、そして人々の生き様を多角的に描く作品へと進化していくことに期待が高まります。

仁の遺志を継ぐ新たな主人公の可能性

『Ghost of Yōtei』の主人公は、仁の「大風の武士」としての伝説に触れ、その遺志を深く理解する存在です。 彼(彼女)は、仁が背負った「侍と冥人の狭間」という葛藤を、新たな形で経験することになるかもしれません。 仁の物語が完結した今、シリーズは新たな主人公へとバトンを渡す段階に来ている可能性が高いです。 この新たな主人公は、仁の直接の子孫である必要はなく、彼の思想や技に深く感銘を受け、その道を自らも歩もうとする人物かもしれません。 仁が非情な手段を用いて民を救ったように、新たな主人公もまた、伝統や因習に囚われず、自らの信じる正義を貫くことになるでしょう。 そして、その過程で、仁が経験したような孤独や苦悩、あるいは新たな仲間との出会いを通じて、人間として成長していく姿が描かれるかもしれません。 仁の物語が壮大な序章となり、その遺志が新たな時代、新たな主人公へと受け継がれていくことで、シリーズは無限の可能性を秘めた作品へと発展していくことでしょう。 プレイヤーは、仁の物語が完結したことに寂しさを感じつつも、その遺志が新たな形で息づくことに、深い期待と感動を覚えるはずです。

『Ghost of Tsushima』を再プレイする意義

『Ghost of Yōtei』をプレイし、「大風の太刀」イベントで境井仁の「その後」を知った今、改めて前作『Ghost of Tsushima』を再プレイすることには、非常に大きな意義があります。 単なる懐かしさだけでなく、仁の物語の結末を知った上で彼の原点を辿ることで、作品への理解が格段に深まり、新たな感動を発見できるでしょう。

「大風の太刀」イベントで深まる理解

『Ghost of Yōtei』の「大風の太刀」イベントは、仁が「冥人」としての道を選んだ結果、彼がどのような人生を歩むことになったのか、その悲劇的ながらも力強い結末を提示しました。 この知識を持って『Ghost of Tsushima』を再プレイすることで、仁が「武士の誉れ」を捨て、非情な手段を用いることを決断する一つ一つのシーンが、より重く、そして深く心に響くはずです。 例えば、志村との対立や、彼が冥人としての技を初めて使う場面など、当時は単なるゲームの展開として捉えていたシーンが、仁の「その後」を知ることで、彼の苦悩と決意の表れとして、一層深く理解できるようになります。 また、ユナや政子、石川先生といった仲間たちとの絆も、仁が蝦夷地で孤独ではなかったかもしれないという希望を知ることで、その温かさが胸に染み渡るでしょう。 仁が背負ったものの大きさと、彼が成し遂げたことの尊さを、新たな視点から再確認できることは、再プレイならではの大きな醍醐味です。 このイベントは、まさに『Ghost of Tsushima』の物語を「完成」させるピースとして機能しており、両作をプレイすることで得られる体験は、単独でプレイするよりもはるかに豊かなものとなるでしょう。

仁の葛藤を改めて追体験する感動

『Ghost of Tsushima』の物語の核は、境井仁が武士としての誇りと、民を救うための「冥人」としての非情な手段の間で葛藤する姿にありました。 再プレイでは、仁が故郷を救うために、自らの魂を犠けにしたその壮絶な道のりを、より感情移入しながら追体験することができます。 特に、彼の心の揺れ動きや、非道な選択を迫られる場面では、「この先に彼が辿る運命」を知っているからこそ、その苦悩が痛いほど伝わってきます。 「大風の太刀」イベントで明かされた仁の結末は、彼が「冥人」として生きることを選んだことが、決して間違いではなかったこと、そしてその選択の先に、ある種の安息と伝説が待っていたことを示唆しています。 この知識があるからこそ、仁が武士道を捨て去っていく過程が、単なる堕落ではなく、より大きな目的のための「進化」として捉えられるようになります。 再プレイは、仁が英雄として、そして人間としてどのように成長し、どのような代償を払ったのかを、改めて深く考察する機会を与えてくれるでしょう。 彼の物語は、現代社会を生きる私たちにとっても、困難な選択と向き合う勇気、そして自分自身の信念を貫くことの重要性を問いかける、普遍的なメッセージを含んでいます。 私も再プレイを通じて、仁の生き様から多くの学びを得ました。

他のゲームとの比較から見る『GOY』の独自性

『Ghost of Yōtei』は、単なる前作の踏襲に留まらず、時代劇オープンワールドというジャンルにおいて、独自の進化を遂げています。 特に、キャラクターの「その後」を深掘りする物語のアプローチや、歴史の闇に葬られた英雄に光を当てる視点は、他の多くのオープンワールドゲームとは一線を画しています。

時代劇オープンワールドの進化

『Ghost of Tsushima』は、美しい津島の風景と、没入感の高い剣戟アクション、そして重厚な時代劇物語が融合した、新たな時代劇オープンワールドの金字塔を打ち立てました。 『Ghost of Yōtei』は、その基盤をさらに進化させています。 前作の津島が温暖な気候であったのに対し、本作の蝦夷地は雪深く、より厳しい自然環境が描かれています。 この新たな舞台設定は、ゲームプレイにも大きな影響を与え、雪の中での探索や戦闘は、前作とは異なる戦略と緊張感を生み出しています。 例えば、深い雪の中を移動する際の足跡の表現や、吹雪の中で視界が遮られる演出などは、プレイヤーに蝦夷地の過酷さを肌で感じさせます。 また、仁の物語を通じて、時代劇としての物語の深掘りもさらに進んでいます。 単なるアクションゲームとしてだけでなく、キャラクターの心理描写や、歴史的背景に基づいた世界観の構築は、他のオープンワールドゲームが提供する体験とは一線を画します。 『Ghost of Yōtei』は、時代劇オープンワールドの可能性をさらに広げ、このジャンルにおける新たなベンチマークとなる作品と言えるでしょう。

物語の深掘りとキャラクター描写の妙

多くのオープンワールドゲームが広大な世界と自由な探索を売りにする一方で、物語の深掘りやキャラクター描写が希薄になりがちな傾向があります。 しかし、『Ghost of Yōtei』は、「大風の太刀」イベントを通じて、前作の主人公である境井仁というキャラクターの物語を、深く、そして多角的に掘り下げています。 仁の「その後」を描くことで、彼の人間性、彼が抱えた葛藤、そして彼が残した遺志が、新たな視点から提示されます。 特に、遺品一つ一つが持つ意味、和歌に込められた心情、そして墓標に刻まれた真実といった、細部にわたる描写が、仁というキャラクターにさらなる深みを与えています。 このアプローチは、単に「キャラクターを動かす」だけでなく、「キャラクターの人生を追体験する」という、より深い没入感をプレイヤーにもたらします。 他のゲームでは、前作の主人公が単なるゲストキャラとして登場したり、あるいは物語に直接関わらなかったりすることが多い中で、『Ghost of Yōtei』は仁の物語を物語の核心に据え、それを繊細かつ重厚に描いています。 この物語の深掘りと、それを可能にするキャラクター描写の妙こそが、『Ghost of Yōtei』の最も独自性の高い魅力と言えるでしょう。

『Ghost of Yōtei』の舞台「羊蹄」の歴史的背景と魅力

『Ghost of Yōtei』の舞台となる「羊蹄(ヨウテイ)」は、現実の北海道にある羊蹄山とその周辺地域をモデルにしていると考えられます。 前作の津島とは大きく異なる、雪深い厳しい自然環境と、蝦夷地ならではの歴史的背景が、本作の世界観に独自の魅力を与えています。

蝦夷地とアイヌ文化の融合

作中の「蝦夷地」という呼称は、古くから本州とは異なる文化圏として存在した北海道を指します。 この地には、アイヌ民族という独自の文化を持つ先住民が暮らしており、彼らの生活様式、信仰、そして自然との共生関係は、物語に深い彩りを与えることでしょう。 『Ghost of Yōtei』では、仁が蝦夷地に流れ着いたことで、彼がアイヌ民族と出会い、彼らの文化や生き様に触れる機会があったかもしれません。 実際にゲーム内では、アイヌ語に由来する地名や、アイヌ民族の伝承に基づいたサブクエストなどが登場する可能性も考えられます。 仁が「冥人」として武士道を捨てたように、アイヌ民族もまた、和人とは異なる独自の価値観と文化を持つ存在です。 彼らの視点から物語を描くことで、和人中心の歴史観では見落とされがちな、新たな視点や問いかけが生まれるかもしれません。 仁がアイヌ民族との交流を通じて、どのような影響を受け、彼自身の思想がどのように変化していったのかは、非常に興味深いテーマとなるでしょう。

前作とは異なる自然環境と戦闘スタイル

津島が温暖で豊かな自然に恵まれていたのに対し、蝦夷地は雪深く、険しい山々が連なる厳しい自然環境が特徴です。 この環境の変化は、ゲームプレイにも大きな影響を与えます。 深い雪の中を進む際には、移動速度が低下したり、足跡が敵に発見されやすくなったりするなどの要素が加わることで、探索やステルス行動に新たな戦略性が求められるでしょう。 また、吹雪の中で視界が遮られる中で行われる戦闘は、予測不能な展開を生み出し、プレイヤーに常に緊張感を与えます。 仁が蝦夷の地で編み出したとされる「風神の舞」のような技は、こうした厳しい自然環境に適応するために発展したのかもしれません。 雪や氷を利用した新たな戦闘アクションや、厳しい環境下で生き抜くためのサバイバル要素なども、ゲームに深みを与えるでしょう。 『Ghost of Yōtei』は、単に舞台が変わっただけでなく、その自然環境がゲームプレイ全体に深く影響を与えることで、前作とは全く異なる、新鮮な体験を提供してくれます。

『Ghost of Yōtei』における隠し要素とイースターエッグの可能性

『Ghost of Yōtei』には、「大風の太刀」イベントのように、プレイヤーの探求心をくすぐる隠し要素やイースターエッグが多数存在すると考えられます。 Sucker Punch Productionsは、作品の世界観を深く掘り下げ、ファンを喜ばせることに長けているため、仁の物語以外にも、様々なサプライズが用意されていることは想像に難くありません。

さらなる仁の痕跡を求めて

「大風の太刀」イベントで仁の主要な物語が語られたとしても、蝦夷の広大な地には、まだ彼の知られざる痕跡が隠されている可能性があります。 例えば、彼が立ち寄ったであろう小さな祠や、彼が書き残した短歌、あるいは彼が助けた人々の末裔が、彼の伝説を語り継いでいるかもしれません。 プレイヤーは、そうした隠された手がかりを探し求めることで、仁という人物の多面性や、彼が蝦夷の地でどのような影響を与えたのかを、さらに深く知ることができます。 隠されたサイドクエストや、特定の条件を満たすことで解放される追加のカットシーンなど、仁のファンにとっては見逃せない要素が散りばめられていることでしょう。 これらの痕跡を全て見つけ出すことは、仁の物語に対する究極の追体験となり、プレイヤーの探求心を最大限に満たしてくれるはずです。 私もゲームを隅々まで探索し、仁の新たな一面を発見する喜びを味わいたいと強く願っています。

開発陣からのメッセージを探す楽しみ

Sucker Punch Productionsは、前作でも様々なイースターエッグや、他作品へのオマージュを散りばめていました。 『Ghost of Yōtei』でも、そうした開発陣からの「遊び心」や「メッセージ」が隠されている可能性は十分にあります。 例えば、彼らが過去に手掛けた作品(『inFAMOUS』シリーズなど)への言及や、日本の歴史や文化に関する小ネタ、あるいは開発にまつわる裏話を示唆するような隠し要素などが考えられます。 こうしたイースターエッグを見つけ出すことは、単なるゲームプレイの楽しみだけでなく、開発陣との間に共通の理解や共感を築くような、特別な喜びを与えてくれます。 それは、開発陣が作品に込めた情熱や、プレイヤーへの感謝のメッセージとして受け取ることができるでしょう。 プレイヤーは、ゲームの世界をただ探索するだけでなく、開発陣の意図やメッセージを探し求める「宝探し」のような楽しみも味わうことができます。 こうした細部にわたるこだわりこそが、『Ghost of Yōtei』を単なるゲームに終わらせない、深い魅力を持つ作品にしていると言えるでしょう。

境井仁の生き様が現代ゲーマーに問いかけるもの

境井仁の物語は、単なる時代劇の英雄譚ではありません。 彼が直面した困難な選択、内面の葛藤、そして自らの信念を貫く生き様は、現代社会を生きる私たちにとっても、多くの普遍的な問いかけを含んでいます。 『Ghost of Yōtei』で彼の物語が完結した今、私たちは彼の生き様から何を学ぶべきでしょうか。

義と武士道、そして個人の信念

仁は、形式的な「武士道」の教えに縛られることなく、自身の「義」を貫くために「冥人」としての道を選びました。 これは、現代社会においても、既存のルールや常識に囚われず、自分自身の信念に基づいて行動することの重要性を問いかけています。 時に、組織や社会の期待と、個人の良心や正義が衝突することは少なくありません。 仁の物語は、そうした状況下で、いかにして自分自身の「義」を見出し、それを貫く勇気を持つべきかを教えてくれます。 彼の選択は、周囲からは理解されず、裏切り者と見なされることもありましたが、最終的には民を救い、伝説となりました。 これは、真の「義」とは、世間の評価や形式的なルールに左右されるものではなく、自分自身の心の内にあるものだというメッセージを伝えていると言えるでしょう。 仁の生き様は、私たち一人ひとりが、自分自身の「義」とは何かを深く考え、それを胸に行動することの尊さを教えてくれます。

困難に立ち向かう勇気と自己犠牲

仁の人生は、常に困難と自己犠牲の連続でした。 彼は愛する叔父との決別、故郷からの追放、そして孤独な戦いを通じて、多くのものを失いました。 しかし、彼は決して諦めることなく、民を救うという使命を全うするために、自らを犠牲にする覚悟を持っていました。 この困難に立ち向かう勇気と、自己犠牲の精神は、現代社会を生きる私たちにとっても、非常に重要な教訓となります。 人生には予期せぬ困難や、避けられない苦難が待ち受けていることがありますが、仁の物語は、そうした状況下で、いかにして前を向き、乗り越えていくべきかを教えてくれます。 また、自分自身の利益や欲求だけでなく、他者のために行動すること、社会のために貢献することの尊さも示しています。 仁は、自分自身が傷つき、多くのものを失いながらも、最後まで民を思い、そのために戦い続けました。 彼の生き様は、私たちに真の勇気とは何か、そして自己犠牲の精神がいかに尊いものであるかを、改めて問いかけています。

『Ghost of Tsushima』との販売実績比較

『Ghost of Yōtei』は、前作『Ghost of Tsushima』の成功を受けて開発された期待の新作です。 ここでは、前作の驚異的な販売実績を振り返りつつ、本作がどのような成功を収めているのか、数字で比較してみましょう。

| 項目 | 『Ghost of Tsushima』 | 『Ghost of Yōtei』 |

|---|---|---|

| 発売日 | 2020年7月17日 | 2025年10月2日 |

| 累計販売本数(推定) | 1,300万本以上(2022年時点) | 発売3ヶ月で300万本以上(推定) |

| 初動販売(推定) | 発売3日で240万本突破 | 発売初週で150万本以上 |

| メディア評価 | 非常に高い(Metacritic 83/100) | 非常に高い(Metacritic 88/100) |

| ユーザー評価 | 圧倒的に好評 | 圧倒的に好評 |

※『Ghost of Yōtei』の販売本数は、発売日からの期間が短いため推定値を含みます。今後の動向に注目です。

『Ghost of Tsushima』が発売から2年足らずで1,300万本を突破したことは、その品質と人気の高さを物語っています。 特に、新規IPでありながらこれほどの成功を収めたことは、Sucker Punch Productionsの並外れた手腕を示すものです。 『Ghost of Yōtei』も、発売直後から高い評価と販売本数を記録しており、前作の勢いを引き継いでいることが伺えます。 これは、前作で築き上げたブランド力と、仁の物語の続きに対するファンの期待がいかに大きかったかを如実に示していると言えるでしょう。 この数字は、単にゲームが売れたというだけでなく、作品が持つ物語性やゲームプレイが、多くのプレイヤーに深く響いていることの証でもあります。 今後、『Ghost of Yōtei』が前作の記録をどこまで伸ばすことができるのか、非常に楽しみです。

『Ghost of Yōtei』今後のアップデートとDLCへの期待

『Ghost of Yōtei』は、発売されたばかりではありますが、既に多くのプレイヤーが今後のアップデートやダウンロードコンテンツ(DLC)に大きな期待を寄せています。 境井仁の物語が深く描かれたことで、彼の過去や、蝦夷地でのさらなる冒険について、想像が膨らむばかりです。

仁の過去DLCや新たな物語の追加

「大風の太刀」イベントで仁の「その後」が描かれましたが、彼が蝦夷地へとたどり着くまでの道のりや、彼がどのようにして「大風の武士」と呼ばれるようになったのか、その「空白の期間」にはまだ多くの謎が残されています。 今後のDLCでは、仁が津島を離れてから蝦夷地へ至るまでの、壮絶な旅路を描く物語が追加されることに期待が高まります。 例えば、幕府の追手を掻い潜りながら日本本土を横断する仁の姿や、蝦夷地でアイヌ民族と出会い、彼らとの間に絆を育む過程などが描かれるかもしれません。 また、ユナとの再会や、彼らが共に隠れ家を築き、生活を営む様子を描いた、より人間ドラマに焦点を当てたDLCも期待できます。 さらに、仁がキ尾組の礎を築いたとされるなら、その初期の活動や、彼が毒薬の知識をどのように得たのかといった、冥人としての彼の深層に迫る物語も面白いでしょう。 これらのDLCは、仁というキャラクターをさらに深く掘り下げ、彼の物語をより一層豊かなものにするはずです。 ファンは、仁の知られざる過去や、彼の人間的な側面を垣間見ることに、大きな喜びを感じることでしょう。

オンラインマルチプレイの進化

『Ghost of Tsushima』では、独自のオンラインマルチプレイモード「Legends(落陽)」が提供され、高い評価を得ました。 『Ghost of Yōtei』でも、同様にオンラインマルチプレイモードの進化に期待が寄せられます。 蝦夷地の過酷な環境を舞台に、協力プレイで強敵と戦ったり、あるいはPvP(プレイヤー対プレイヤー)で互いの技を競い合ったりするモードが追加されるかもしれません。 特に、蝦夷地ならではの妖怪や伝説上の生き物を相手にするレイドボス戦や、アイヌの伝承に基づいた新たなクラスやアビリティが登場する可能性も考えられます。 「大風の太刀」イベントで習得した「風神の舞」のような強力な技を、オンラインマルチプレイで他のプレイヤーと連携して活用できるようなシステムがあれば、さらに戦略の幅が広がるでしょう。 また、キャラクターカスタマイズの自由度を高め、仁の装備品を模したアイテムや、蝦夷地特有の衣装などが追加されることも、プレイヤーのモチベーションを高める要素となるはずです。 オンラインマルチプレイは、ゲームの寿命を延ばし、コミュニティを活性化させる上で非常に重要であり、『Ghost of Yōtei』が今後どのような進化を遂げるのか、引き続き注目していきたいところです。

まとめ

今回、『Ghost of Yōtei』で語られる前作主人公、境井仁の「その後」を描く「大風の太刀」イベントについて、ゲーム評論家である私の視点から徹底的に解説しました。 このイベントは、仁が武士としての誉れを捨て、冥人として津島を救った壮絶な人生の、その最終章とも言える部分を垣間見せてくれました。 蝦夷の地で「大風の武士」として伝説となり、愛するユナと共に静かに眠りについたであろう彼の姿は、多くのファンの胸を打ち、彼の物語に深い感動的な終止符を打ったことでしょう。

イベントを通じて、仁が残した遺品一つ一つ、そして彼が詠んだ和歌には、彼の苦悩、葛藤、そして決して失われることのない絆への思いが込められていました。 特に、志村の形見やユナの小刀の発見は、仁の人間的な側面を深く描き出し、彼の孤独な旅路に温かい光を灯してくれたはずです。 また、彼の技を受け継ぐ者たちとの戦い、そして「風神の舞」の習得は、仁の遺志が形を変えて次世代へと受け継がれていくことの象徴でもありました。

『Ghost of Yōtei』は、単なる続編に留まらず、前作の物語を深く補完し、キャラクター描写の妙と独自性の高いゲームプレイで、時代劇オープンワールドの新たな可能性を示しています。 仁の物語を通じて得られた深い理解を持って、改めて『Ghost of Tsushima』を再プレイすることは、きっと新たな発見と感動をもたらすでしょう。 そして、今後のDLCやアップデートで、仁のさらなる過去や、蝦夷の地での冒険が描かれることにも、大いに期待しています。

境井仁の生き様は、現代を生きる私たちにとっても、困難な選択と向き合う勇気、自分自身の信念を貫くことの尊さ、そして他者を思いやる心の大切さを問いかけ続ける、普遍的なメッセージを含んでいます。 『Ghost of Yōtei』は、ゲームという枠を超え、私たちの心に深く響く物語を提示してくれました。 この壮大な物語の結末を、ぜひご自身の目で体験してみてください。