ゲーム評論家の桐谷シンジです。 今回も多く寄せられてる質問にお答えしていきます。

この記事を読んでいる方は、2025年10月10日に待望のリリースを迎えた「リトルナイトメア3」の協力プレイ、特にソロでプレイする際のAIパートナーの挙動について気になっているのではないでしょうか。 「一人でプレイしたいけど、AIが足手まといになったらどうしよう…」「AIの行動パターンって細かく設定できるのかな?」といった疑問は、今作の根幹に関わる重要なポイントですよね。

この記事を読み終える頃には、リトルナイトメア3のAIパートナーに関するあなたの疑問がすべて解決しているはずです。

- リトルナイトメア3のAIパートナー調整機能の結論

- ソロプレイとオンライン協力プレイの体験の具体的な違い

- AIパートナーと上手に連携するための実践的なコツ

- シリーズファン目線での過去作との比較と総合評価

それでは解説していきます。

リトルナイトメア3の協力プレイ:シリーズに新たな息吹をもたらした革新

まずは、今作最大の特徴である「協力プレイ」が、リトルナイトメアというシリーズにどのような変化をもたらしたのか、基本的な部分からおさらいしていきましょう。 これまでの作品が持つ孤独な恐怖とは一味違う、新たなゲーム体験がここにあります。

シリーズ初のオンライン協力プレイがもたらした変化

リトルナイトメアおよびリトルナイトメア2は、孤独感と無力感が恐怖の核となっていました。 プレイヤーは常に一人(あるいは、か弱い仲間と共に)で、巨大で不気味な世界の脅威に立ち向かわなければなりませんでした。 この「孤独」こそが、シリーズのアイデンティティだったと言っても過言ではありません。

しかし、リトルナイトメア3では、シリーズで初めてオンラインでの協力プレイが導入されました。 これにより、ゲームの根本的な体験が大きく変化したのです。 恐ろしい出来事が起きても、それを誰かと共有できる。 この感覚は、恐怖を和らげる効果がある一方で、新たな種類の緊張感を生み出します。

例えば、息を合わせてパズルを解く場面。 一人がレバーを支えている間にもう一人が駆け抜ける、といった連携が随所で求められます。 もし、あなたの相棒がタイミングを間違えれば、二人とも悲惨な結末を迎えることになるでしょう。 この「一蓮托生」の緊張感は、一人でプレイしていた時には味わえなかった新しいスリルです。 追跡シーンでは、二人で完璧な逃走ルートを導き出さなければならず、そのプレッシャーは計り知れません。

協力プレイのメリットとデメリット

| 項目 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| ゲーム体験 | 新しい種類の緊張感と達成感を味わえる | 孤独感が薄れ、本来の恐怖が軽減される可能性 |

| パズル | 連携を前提とした複雑で面白いギミックが増加 | 相棒のミスが自分の進行を妨げるストレス |

| 感情 | 恐怖や驚きを友人と共有できる楽しさ | 没入感が削がれる場合がある |

このように、協力プレイは単なる追加要素ではなく、ゲームのコアデザインそのものを変革させる大きな要素となっています。 友人との連携が成功した時の喜びは格別ですし、失敗した時にお互いを励まし合う(あるいは罵り合う)のも、また一興でしょう。

ソロプレイの頼れる(?)相棒、AIパートナーとは

「一緒にプレイする友達がいない…」という方もご安心ください。 リトルナイトメEア3は、ソロプレイにも完全対応しています。 その場合、もう一人の主人公はAI(人工知能)が操作するNPCパートナーとして、あなたの冒険に同行してくれます。

今作の主人公は、鳥のマスクをつけた少年「ロウ」と、大きなレンチを携えた少女「アローン」。 ロウは弓矢を使い遠距離からギミックを作動させることができ、アローンはレンチで障害物を破壊したり、ボルトを締めたりと、それぞれ異なる能力を持っています。 ソロプレイでは、プレイヤーはどちらか一方のキャラクターを選択し、もう一方はAIが担当することになります。

ゲーム中のパズルや障害は、この二人の能力を組み合わせることを前提に設計されているため、AIパートナーの賢さや挙動は、ソロプレイの快適さを左右する極めて重要な要素となります。 果たして、リトルナイトメア3のAIは、信頼に足る相棒なのでしょうか。

AIパートナーの基本的な賢さと挙動をレビュー

実際に私がソロプレイで長時間遊んでみた感想としては、リトルナイトメア3のAIパートナーは「驚くほど優秀だが、完璧ではない」といったところです。

優秀だと感じた点

まず、基本的な追従性能が非常に高いです。 複雑な地形でも迷子になることはほとんどなく、プレイヤーの動きにスムーズについてきてくれます。 パズルにおいても、プレイヤーが何をしようとしているのかを的確に察知し、自律的に行動してくれる場面が多く見られました。

例えば、私がロウを操作して高い場所にある的を弓で射ようとすると、AIのアローンは私が狙いを定めやすいように、近くの障害物をどけてくれる、といった具合です。 また、レバーを倒したり、特定の地点で待機したりといった指示が必要な場面でも、プレイヤーがその地点に近づくだけで、AIは「ここで何かをする必要があるんだな」と理解し、適切なアクションを取ってくれます。 このおかげで、ソロプレイでありながらも、まるで人間と連携しているかのようなスムーズさで謎解きを進めることができました。

少し気になった点

一方で、時折「おや?」と感じる場面があったのも事実です。 特に、精密なタイミングが要求されるアクションや、複雑な追跡シーンの途中などで、AIの動きが一瞬止まってしまったり、最適なルートを見つけられずに少しもたついたりすることがありました。

これはゲームの流れを少しだけ阻害する要因にはなりますが、ゲームが進行不可能になるような致命的なものではありませんでした。 多くの場合、少し待ってあげたり、一度距離を取ってから再度誘導してあげたりすることで解決します。 他のゲームのAIコンパニオンと比較すれば、リトルナイトメア3のAIは間違いなくトップクラスの賢さを持っていると言えるでしょう。 ストレスを感じる場面はゼロではありませんが、全体としては非常に快適なソロプレイ体験を提供してくれました。

【本題】AIパートナーの行動は調整・設定変更できるのか?

さて、ここからが本題です。 多くのプレイヤーが最も気にしているであろう「AIパートナーの行動パターンを任意で調整したり、設定を変更したりできるのか?」という疑問にお答えします。

結論:AIパートナーの行動パターンの直接的な調整は「不可能」

結論から申し上げますと、リトルナイトメア3には、AIパートナーの行動パターン(例えば「攻撃的」「防御的」「追従優先」など)をプレイヤーが直接的に設定・調整する機能は搭載されていません。

ゲーム内のオプション設定を確認しても、AIの挙動に関する項目は存在せず、AIは常にゲームデザイナーによってプログラムされた通りの自律的な判断で行動します。 この事実に、少しがっかりした方もいるかもしれません。 「AIが思うように動いてくれない時に、指示を出せたら…」と考えるのは自然なことです。

なぜ調整機能がないのか?開発意図を考察する

では、なぜ開発元であるSupermassive Gamesは、AIの調整機能を実装しなかったのでしょうか。 これはあくまで私の推測ですが、そこにはいくつかの明確な意図があったと考えられます。

1. シームレスな没入感を優先した

リトルナイトメアシリーズの魅力は、テキストやダイアログを極力排除し、ビジュアルとサウンドだけで物語を語る点にあります。 プレイヤーは説明を受けるのではなく、世界を「体験」することで物語を理解していきます。

もし、ここに「AIへの指示コマンド」や「行動パターンの設定画面」といったシステム的な要素を加えてしまうと、その没入感が大きく損なわれる可能性があります。 メニューを開いてAIの設定を変更する行為は、プレイヤーを悪夢の世界から現実へと引き戻してしまいます。 開発陣は、プレイヤーがゲームプレイに集中し、悪夢の世界にどっぷりと浸れるように、あえて調整機能という「ゲーム的な要素」を排除したのではないでしょうか。

2. AIの自律的な挙動に自信があった

前述の通り、本作のAIは非常に優秀です。 プレイヤーの行動を予測し、文脈を読み取って自律的に動くように設計されています。 開発陣としては、「プレイヤーが細かく指示しなくても、AIは最適な行動を取ってくれる」という自信があったのだと思われます。

調整機能を設けるということは、裏を返せば「AIだけでは最適な判断ができない場面がある」と認めることにもなります。 調整機能がないということは、AIの完成度に対する開発陣の強い自負の表れなのかもしれません。

3. 「ままならなさ」も恐怖体験の一部

リトルナイトメアの世界は、プレイヤーの思い通りにならないことばかりです。 巨大な敵からは逃げるしかなく、脆い足場はすぐに崩れ落ちる。 この「ままならなさ」こそが、無力感や焦燥感といった恐怖を生み出す源泉です。

その観点から見ると、AIパートナーが100%完璧に、プレイヤーの意のままに動かないというのも、また一つの「ままならない」要素としてデザインされている可能性があります。 時折見せるAIの僅かなもたつきが、かえって「本当にこの子を信頼していいのか?」という疑心暗鬼を生み、追跡シーンなどでの緊張感を高めるスパイスになっているのかもしれません。

AIがうまく動かない?そんな時の対処法と実践的なコツ

調整機能がないとはいえ、AIとの連携に行き詰まってしまう場面も出てくるかもしれません。 そんな時は、以下の点を試してみてください。

1. 目的のオブジェクトに近づいてみる

AIは、プレイヤーがインタラクト可能なオブジェクト(レバー、ドア、クランクなど)に近づくことで、「ここで何かをする必要がある」と認識する傾向があります。 もしAIが別の場所で待機してしまっている場合は、まずプレイヤー自身が目的の場所まで移動し、AIの注意を引いてみましょう。

2. アクションの「予備動作」を見せる

例えば、ロウの弓矢で遠くのボタンを押す必要があるパズルで、アローンに足場を支えてもらう必要があるとします。 その場合、まずロウで弓を構える動作をAIに見せることで、「今から矢を射るから、サポートしてほしい」という意図を伝えることができます。 AIはプレイヤーの予備動作を見て、次に何をすべきかを判断しているようです。

3. 少し距離を取ってリセットする

どうしてもAIが特定の場所から動かなくなってしまった場合は、一度その場から少し離れてみてください。 プレイヤーとの距離が一定以上開くと、AIの挙動がリセットされ、再度プレイヤーを追従し始めることがあります。 これは最終手段ですが、多くのスタック状況で有効な解決策となります。

4. キャラクターの役割を意識する

ロウとアローンは、それぞれ明確な役割を持っています。 レンチが必要な場面では、AIがロウであっても何もできません。 自分が今どちらのキャラクターを操作していて、このパズルを解くためにはどちらの能力が必要なのかを常に意識することが、スムーズな連携の第一歩です。 AIは自分の役割を完璧に理解しているので、プレイヤーが正しい場所で正しいアクションを試みれば、必ず応えてくれるはずです。

実際にAIとプレイして感じたメリット・デメリット

ここで改めて、私がソロプレイを通して感じたAIパートナーとの冒険のメリットとデメリットをまとめておきましょう。

メリット:

- 没入感が高い: 指示コマンドなどがないため、本当に二人で冒険している感覚が強い。

- ストレスが少ない: 基本的な挙動が賢いため、パズルで悩む時間はAIのせいではなく、純粋に謎解きそのものに集中できる。

- 孤独ではない安心感: これまでのシリーズにはなかった「仲間がいる」という感覚は、恐ろしい世界を旅する上で大きな精神的支えになる。

デメリット:

- もどかしさを感じる瞬間がある: ごく稀に、あと一歩のところでAIの反応が遅れ、リトライを余儀なくされることがある。

- 戦術の幅が固定される: 調整機能がないため、特定のパズルに対して奇抜な解法を試すといった遊び方は難しい。

- オンライン協力プレイの楽しさには及ばない: AIがどれだけ優秀でも、やはり人間とボイスチャットをしながら阿鼻叫喚する楽しさには敵わない。

結論として、リトルナイトメア3のソロプレイは、AIの調整機能がないという点を差し引いても、十二分に楽しめるクオリティに仕上がっています。 むしろ、余計なシステムを排したことで、より作品世界に没入できるというメリットの方が大きいと私は感じました。

快適なプレイのために知っておきたいこと:AIとの連携が光る場面

AIパートナーとの冒険が快適であることはお伝えしましたが、具体的にどのような場面で連携が重要になるのでしょうか。 ここでは、ゲーム中に登場する象徴的なシチュエーションを例に挙げ、AIとの連携の実際を解説します。

AIパートナーとの連携が重要になるパズル例

今作のパズルは、二人のキャラクターの存在を前提としているため、非常に立体的で面白いものが多いです。

ケース1:高低差を利用した連携

- 状況: 高い足場にレバーがあるが、ロウもアローンも一人では届かない。

- 連携: まず、アローンが低い場所でオブジェクトをレンチで固定する。すると、そのオブジェクトが足場となり、ロウがそこからジャンプして上のレバーに到達できる。

このような場面でAIは完璧に機能します。 プレイヤーがアローンでオブジェクトを固定すると、AIのロウは即座にそれが足場だと理解し、飛び乗ってくれます。 逆もまた然りで、プレイヤーがロウでアローンを誘導すれば、AIのアローンは自分が何をすべきかを理解し、オブジェクトを固定するために動いてくれます。

ケース2:時間差を利用した連携

- 状況: ボタンを押している間だけ開くドアがある。ドアの先には、別の仕掛けを動かすためのクランクが存在する。

- 連携: まず、一人がボタンの上に乗り続ける。もう一人がその間にドアを通り抜け、先のクランクを回してドアを完全に開放する。

この手の時間差パズルは協力プレイの定番ですが、AIとの連携でもスムーズに攻略可能です。 プレイヤーがボタンに乗ると、AIは即座にドアに向かって走り出します。 プレイヤーはAIがドアを抜けるまで、じっとボタンを押し続けるだけでOKです。 AIを信じて待つ、という新しい形のゲームプレイが求められます。

チェイスシーンにおけるAIの信頼性

リトルナイトメアシリーズ名物の、巨大な敵からの逃走劇(チェイスシーン)。 今作でも、心臓が縮み上がるような恐ろしいチェイスがプレイヤーを待ち受けています。 ソロプレイでは、当然AIパートナーと共に逃げなければなりません。

「AIが途中で引っかかってゲームオーバーになったらどうしよう…」という心配はもっともですが、結論から言うと、チェイスシーンにおけるAIの信頼性は極めて高いです。

AIは基本的にプレイヤーと同じか、それ以上の最適な逃走ルートを瞬時に判断して動きます。 プレイヤーが障害物を飛び越えればAIも飛び越え、下を潜ればAIも同じようにスライディングします。 むしろ、パニックになったプレイヤーがルートを間違え、AIに置いていかれる場面の方が多いかもしれません。

二人で同時に特定のオブジェクトを動かして道を切り開く、といった連携が求められる場面でも、AIはプレイヤーのアクションに即座に反応してくれます。 チェイスシーンで失敗する原因のほとんどは、AIではなくプレイヤー自身の操作ミスによるものだと考えてよいでしょう。 安心して、自分の操作に集中してください。

オンライン協力プレイとの体験の違いは?

AIとのソロプレイが非常に快適なのは事実ですが、それでもやはり、人間とのオンライン協力プレイには代えがたい魅力があります。

最大の違いは「意思疎通の手段」です。 AIとは、行動や状況からお互いの意図を「察する」ことしかできません。 しかし、人間同士であれば、ボイスチャットを使って「そっちのレバーを頼む!」「3,2,1で同時にジャンプしよう!」といった具体的なコミュニケーションが可能です。

このコミュニケーションの有無が、パズルの解法にも影響を与えます。 AIとは正攻法でしかパズルを解けませんが、人間同士なら「もしかして、ここに相方を投げ飛ばせばショートカットできるんじゃないか?」といった、開発者の意図しないようなトリッキーな攻略法を試すことができます。 この試行錯誤の過程こそが、協力プレイの醍醐味と言えるでしょう。

また、恐怖体験の共有も大きな違いです。 恐ろしいモンスターに遭遇した時、AIはプログラムされた通りに怯えるだけですが、友人と一緒なら「うわあああ!」「なんだあれ!?」と素直なリアクションを共有し、恐怖を笑いに変えることさえできます。

どちらのプレイスタイルが優れているというわけではありません。 じっくりと世界観に浸りたいならソロプレイ、友人とのコミュニケーションを楽しみたいならオンライン協力プレイと、自分の好みに合わせて選ぶのが一番です。 幸いなことに、本作には「フレンドパス」機能が用意されており、ソフトを1本持っていれば、持っていない友人を招待してオンライン協力プレイを楽しむことができます。 これは非常に良心的な仕様であり、ぜひ活用してほしいポイントです。

リトルナイトメア3の世界観とゲームレビュー

最後に、ゲーム評論家として、リトルナイトメア3全体のレビューをお届けします。 AIパートナーの仕様だけでなく、物語、世界観、そしてシリーズにおける本作の位置づけについて、深く掘り下げていきましょう。

新たな主人公「ロウ」と「アローン」の魅力

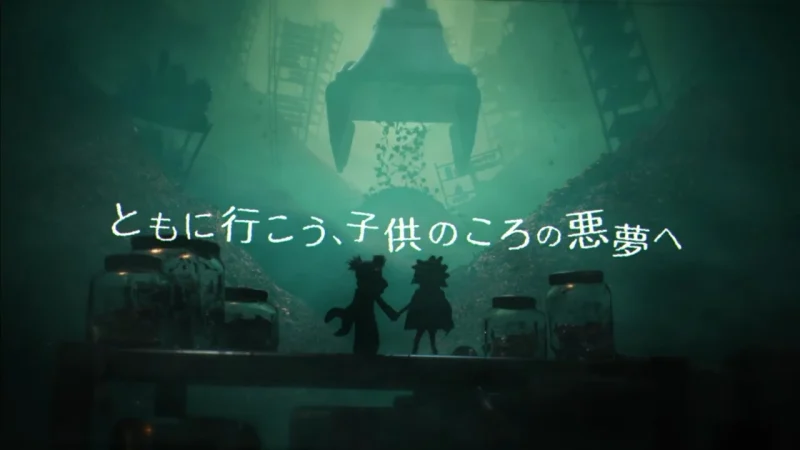

今作の主人公、ロウとアローンは、過去作のシックスやモノとはまた違った魅力を持っています。 彼らは悪夢の世界「ノーウェア」で出会い、共に脱出を目指す親友同士です。 その関係性は、ゲームプレイを通して非常に丁寧に描かれています。

お互いを助け、かばい合い、時には手を差し伸べ合う二人の姿は、この陰鬱な世界における唯一の希望のように感じられます。 ゲーム中、二人の間には一切のセリフがありませんが、その行動や仕草から、深い絆で結ばれていることが痛いほど伝わってきます。

この「友情」というテーマが加わったことで、物語に新たな感情の機微が生まれました。 過去作が「孤独」と「絶望」の物語だったとすれば、今作は「絆」と「希望」の物語と言えるかもしれません。 もちろん、リトルナイトメアらしい、一筋縄ではいかないビターな展開も待ち受けていますが、二人の関係性が物語の核となっていることは間違いありません。 キャラクターデザインも秀逸で、ロウの不気味な鳥マスク、アローンの活発な飛行帽は、一度見たら忘れられないインパクトがあります。

悪夢の集合体「スパイラル」と各エリアの独創性

物語の舞台となるのは「スパイラル」と呼ばれる、様々な場所が歪に繋ぎ合わされた世界です。 プレイヤーは、ロウとアローンを操作し、この悪夢の集合体を冒険することになります。 ゲームは主に4つの大きなエリアで構成されており、それぞれが全く異なるテーマと恐怖を持っています。

- ネクロポリス: 巨大な赤ん坊の怪物が徘徊する、広大な砂漠の廃墟。これまでのシリーズにはなかった開放的な空間が、逆に「隠れる場所がない」という新しい恐怖を生み出しています。

- キャンディ工場: 甘いはずのお菓子が、この上なくグロテスクな悪夢として描かれるエリア。おびただしい数の虫が蠢く様は、生理的な嫌悪感を強く刺激します。

- カーニバル: 雨に濡れた寂れた遊園地。巨大で不気味な見物人たちが闊歩する中を、アトラクションを利用しながら進んでいきます。アートディレクションの素晴らしさが特に際立つエリアです。

どのエリアも独創的で、プレイヤーを飽きさせません。 Supermassive Gamesの優れたアートセンスが遺憾なく発揮されており、ただ歩いているだけでも、その歪で美しい世界観に引き込まれます。

開発スタジオ変更による作風への影響

ご存知の方も多いと思いますが、リトルナイトメア1と2を開発したのはTarsier Studiosでした。 しかし、今作は「Until Dawn」や「The Quarry」といったシネマティックホラーで知られるSupermassive Gamesが開発を担当しています。 この変更が、作品にどのような影響を与えたのでしょうか。

結論から言うと、「得意なことと、少し苦手なことが入れ替わった」という印象です。

Supermassive Gamesの得意分野が活かされた点:

- 環境ホラーの演出: 直接的な脅威がいない場面でも、環境音や背景のディテールでじわじわと恐怖を煽る演出は、さすがの一言です。ゆっくりと恐怖が募っていく感覚は、彼らの作るゲームならではの持ち味でしょう。

- 洗練されたグラフィックとペース配分: ビジュアルのクオリティは間違いなく向上しており、ゲーム全体のペース配分も非常にテンポが良いです。プレイヤーが飽きないように、常に新しい景色やギミックが提供されます。

Tarsier Studiosの持ち味が少し薄れた点:

- モンスターデザインのインパクト: 過去作の管理人や先生、ハンターといった一度見たら忘れられない強烈なインパクトを持つモンスターと比較すると、今作のモンスターたちは少しだけ印象が弱いかもしれません。不気味で恐ろしいことに変わりはありませんが、「象徴的」とまでは言えない、というのが正直な感想です。

- 物語の深層的なテーマ: 過去作が持っていた、考察すればするほど深まるような物語の重層性や、社会風刺的なテーマは少し後退し、より直接的な「友情とサバイバル」の物語に焦点が当てられているように感じました。

これは優劣の問題ではなく、スタジオの個性の違いです。 Supermassive Gamesは、Tarsier Studiosへの最大限のリスペクトを払いながら、自分たちの得意なやり方で「リトルナイトメア」を再構築しようと試みたのでしょう。 その試みは、見事に成功していると私は評価します。

過去作ファンは買うべきか?総合評価

それでは、最終的な評価です。 リトルナイトメア3は、シリーズのファン、そして新規のプレイヤーにもお勧めできる、高品質なホラーアドベンチャーゲームです。

シリーズのファンへ: 開発スタジオの変更に不安を感じる気持ちは分かりますが、心配は無用です。 協力プレイという新要素は、マンネリ化を防ぐ素晴らしいスパイスになっていますし、ソロプレイでもAIパートナーのおかげで過去作と同じように没入できます。 シリーズ特有の雰囲気やアートスタイルは、見事に継承されています。 物語のテイストは少し変わりましたが、これはこれで新しいリトルナイトメアの形として受け入れられるはずです。 間違いなく「買い」です。

新規のプレイヤーへ: 過去作をプレイしていなくても、物語を理解する上で大きな支障はありません。 協力プレイが可能なため、ホラーゲームが苦手な方でも、友人と一緒なら挑戦しやすいでしょう。 もしこの世界観が気に入ったなら、ぜひ過去作もプレイしてみてください。 本作をプレイした後であれば、過去作の孤独感がより一層際立ち、シリーズ全体の深みをより理解できるはずです。

プレイ時間は約5~6時間と、近年のゲームとしては短めですが、その分、濃密で忘れられない体験が詰まっています。 価格に見合う価値は十二分にあると言えるでしょう。

まとめ

今回は、リトルナイトメア3の協力プレイ、特にソロプレイにおけるAIパートナーの仕様について徹底的に解説しました。

- AIパートナーの行動パターンを直接設定・調整する機能はない。

- しかし、AIは非常に優秀で、プレイヤーの意図を汲んで自律的に行動するため、調整不要で快適なソロプレイが可能。

- AIとの連携は、パズルやチェイスシーンで極めて重要だが、信頼性は非常に高い。

- じっくり世界観に浸るならソロプレイ、友人とのコミュニケーションを楽しむならオンライン協力プレイがおすすめ。

Supermassive Gamesは、シリーズの伝統を尊重しつつ、協力プレイという新しい軸を導入することで、リトルナイトメアの世界を見事に拡張してくれました。 AIパートナーの調整機能がないという点は、没入感を優先した結果であり、ゲームプレイ上の大きな欠点にはなっていません。 一人でも、二人でも、この美しくも恐ろしい悪夢の世界に飛び込んでみてはいかがでしょうか。 きっと、忘れられない体験があなたを待っています。