ゲーム評論家の桐谷シンジです。 今回も多く寄せられてる質問にお答えしていきます。

この記事を読んでいる方は、2025年11月13日に発売される「桃太郎電鉄2 ~あなたの町も きっとある~ Nintendo Switch 2 Edition 東日本編+西日本編」(以下、桃鉄2)について、特にその膨大な登場駅と、駅が採用される基準について気になっているのではないでしょうか。 「自分の町は今回こそ登場するのか?」「どういう基準で駅が選ばれているんだろう?」そんな疑問を持つファンは少なくないはずです。 私自身も一人の桃鉄ファンとして、発表される新情報に胸を躍らせています。

この記事を読み終える頃には、桃鉄2の駅採用に関する多角的な視点からの考察を通じて、その疑問が解決しているはずです。

- 桃鉄史上最大ボリュームの駅数とその魅力

- 多角的な視点から分析する駅の採用基準

- 採用されやすい駅とされにくい駅の傾向

- 駅以外にも注目すべき桃鉄2の奥深い新要素

それでは解説していきます。

桃太郎電鉄2の駅数は史上最大!その魅力とは

桃鉄シリーズ最新作となる「桃鉄2」の最大の目玉は、なんといってもその圧倒的なボリュームです。 特に、マップの根幹をなす「駅」の数は、シリーズ史上最大を誇り、プレイヤーに新たな驚きと発見をもたらしてくれるでしょう。

過去作と比較!驚異の駅数増加

これまでのシリーズでも、作品を重ねるごとに駅数は増加傾向にありましたが、今作の増加幅はまさに桁違いです。 まずは過去の人気作と駅数を比較してみましょう。

| シリーズ名 | 総物件駅数(概算) | 特徴 |

|---|---|---|

| 桃太郎電鉄 ~昭和 平成 令和も定番!~ | 約330駅 | Switchでのリバイバルヒット作 |

| 桃太郎電鉄WORLD | 約360駅 | 世界が舞台。国や都市が駅に |

| 桃太郎電鉄2 東日本編+西日本編 | 約1,000駅 | シリーズ史上最大。日本の市町村を網羅 |

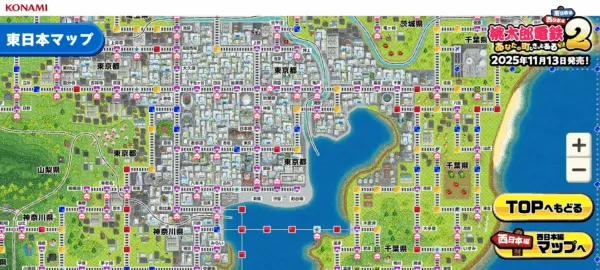

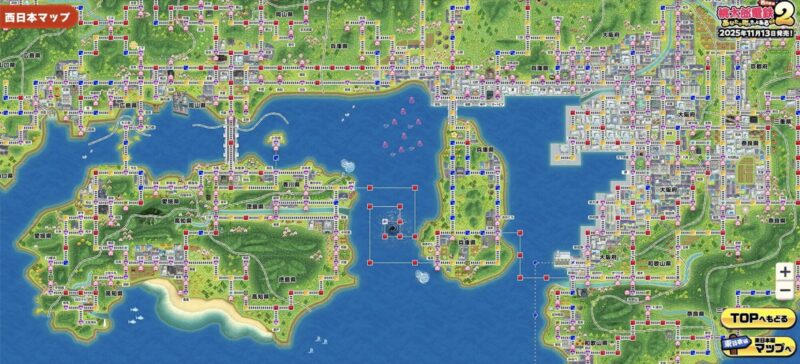

見ての通り、前作「令和」から約3倍という驚異的な増加です。 この背景には、今作が「東日本編」と「西日本編」にマップを分割したことが大きく影響しています。 1つのマップに日本全国を詰め込むのではなく、エリアを分けることで、これまで以上に詳細で緻密なマップデザインが可能になりました。 これにより、今までスペースの都合で収録が難しかった市町村も、新たに物件駅として登場させることができたのです。

「あなたの町も きっとある」というサブタイトルの意味

今作のサブタイトル「あなたの町も きっとある」は、単なるキャッチコピーではありません。 これは、制作陣の強い意志表示であり、ファンへの約束とも言えるでしょう。

これまでのシリーズでは、どうしても大都市や有名な観光地が中心となり、「自分の地元がゲームに出てこない」という寂しさを感じていたプレイヤーも少なくなかったはずです。 しかし、約1,000駅という規模になったことで、その状況は一変します。 先行プレイ動画や公開されている情報を見ると、これまで名前が挙がることのなかったような、人口数万人規模の市や町が数多く物件駅として採用されているのが確認できます。

例えば、神奈川県の「真鶴町」や埼玉県の「久喜市」など、これまでの桃鉄では考えられなかったような駅が登場します。 これは、ゲームを通じてプレイヤーに「地理の再発見」を促し、自分の国、自分の地元への愛着を深めてほしいという、さくまあきら氏をはじめとする制作陣の長年の想いが結実した形と言えるでしょう。

マップの広大化がもたらす戦略性の変化

駅数の増加は、単にマップが賑やかになるだけではありません。 ゲームの戦略性を根底から覆す、大きな変化をもたらします。

まず、目的地の選択肢が爆発的に増えます。 これにより、毎回の目的地ガチャがよりエキサイティングになることは間違いありません。 また、ルート選択の重要性も格段に増します。 無数のルートが存在するため、どの経路を通って目的地を目指すか、どのカードをどのタイミングで使うかといった戦略の幅が大きく広がります。 行き止まりや迂回路も巧妙に配置されており、貧乏神のなすりつけ合いは、これまで以上に白熱することでしょう。

東日本編・西日本編それぞれの特徴

今作は、ゲーム開始時に「東日本編」か「西日本編」のどちらかを選んでプレイする形式です。 それぞれに地域色豊かな駅やイベント、そして限定のゲストボンビーが用意されています。

東日本編の特色

北海道から中部地方までを網羅する東日本編は、広大な土地と多彩な気候が特徴です。

- 北海道エリア: 新たに「エスコンフィールド」関連の物件が登場すると予想される「北広島」や、「ロイズタウン」駅など、話題のスポットが目白押しです。雪国ならではの「雪マス」といった新ギミックも登場します。

- 東北エリア: 「仙台四郎」のような懐かしいイベントキャラの復活や、「野口英世」が歴史ヒーローとして登場する可能性が示唆されています。地形の再現度も高く、リアリティのあるマップが楽しめます。

- 関東・中部エリア: 日本の中心である首都圏は、物件駅が密集する超激戦区です。一方で、箱根や伊豆、軽井沢といったリゾート地も多く、多様な物件が登場します。新登場の歴史ヒーロー「太田道灌」の効果にも注目が集まります。

西日本編の特色

近畿地方から九州・沖縄までをカバーする西日本編は、歴史と文化の詰まったエリアです。

- 近畿エリア: 京都や奈良といった古都はもちろん、新たに「和歌山県」の「白浜」などが登場し、観光地の魅力が満載です。

- 中国・四国エリア: 瀬戸内海をどのようにマップに落とし込むかが見どころです。特に注目は、特定の条件を満たすことで行けるようになる「海中マップ」。新たな冒険が待っていることでしょう。

- 九州・沖縄エリア: 前作でも最強クラスの物件があった長崎の「佐世保」は今作も健在。さらに、新たな高収益物件が多数追加されていると予想され、一発逆転の可能性を秘めたエリアです。

徹底考察!桃太郎電鉄2の駅採用基準

さて、ここからが本題です。 約1,000もの駅は、一体どのような基準で選ばれているのでしょうか。 絶対的な正解は制作陣のみが知るところですが、長年シリーズをプレイしてきた評論家の視点から、その採用基準を深く、多角的に考察していきます。

基準1:知名度と観光的魅力

これは最も分かりやすく、基本的な基準と言えるでしょう。 多くの人が知っている、あるいは訪れてみたいと思う場所は、ゲームの駅として非常に魅力的です。

誰もが知る大都市・県庁所在地

東京、大阪、名古屋、札幌、福岡といった大都市はもちろん、各県の県庁所在地はほぼ間違いなく採用されます。 これらの都市は日本の経済や文化の中心であり、外すことは考えられません。 ゲーム内でも高額物件が集中する重要なエリアとして機能します。

全国的に有名な観光地

京都、奈良、鎌倉のような歴史的な古都、箱根、熱海、別府といった温泉地、軽井沢、ニセコのようなリゾート地も採用の鉄板です。 これらの場所は、特定の「物件」をイメージしやすく、ゲームに落とし込みやすいというメリットがあります。 例えば、京都なら「清水寺」や「金閣寺」をモチーフにした物件、熱海なら「温泉旅館」といった具合です。 プレイヤーも直感的にその土地の価値を理解できます。

基準2:交通の要衝としての重要性

桃鉄は鉄道をテーマにしたすごろくゲームです。 そのため、実際の鉄道網における「交通の要衝」は、ゲームのマップ設計においても極めて重要な役割を果たします。

新幹線停車駅とターミナル駅

新幹線の停車駅は、都市の規模に関わらず採用されやすい傾向にあります。 現実世界で都市間を結ぶ大動脈である新幹線は、ゲーム内でも長距離移動の重要な指標となるからです。 同様に、複数のJR線や私鉄が乗り入れる「大宮」や「岡山」のようなターミナル駅も、マップ上の分岐点として機能させるために必須の存在です。 これらの駅があることで、プレイヤーは多彩なルートを選択でき、戦略性が生まれます。

マップデザイン上のハブ機能

ゲームのマップは、必ずしも現実の地理を完璧に再現しているわけではありません。 ゲームバランスを考慮して、デフォルメが加えられています。 その中で、「このエリアとこのエリアを繋ぐ中間地点が欲しい」「ここに行き止まりを作ってリスクとリターンのあるルートにしたい」といった、マップデザイン上の都合で駅が選ばれることがあります。 例えば、半島や山間部など、ルートが限定される場所に配置される駅は、このようなゲーム的な役割を担っていることが多いです。

基準3:話題性と地域貢献

桃鉄は、単なるゲームに留まらず、社会的な影響力を持つコンテンツです。 そのため、時代のトレンドや地域との連携も、駅選定の重要な要素となっています。

近年の話題性・トレンド

最近オープンした商業施設や、ブームになっている観光スポットなどが採用されるケースです。 東日本編で登場が予想される「エスコンフィールド北海道」を擁する「北広島」は、この最たる例でしょう。 こうした話題のスポットを取り入れることで、ゲームに新鮮さが生まれ、プレイヤーの興味を引くことができます。

企業タイアップやコラボレーション

特定の企業とタイアップし、その企業に関連する駅や物件が登場することもあります。 北海道の「ロイズタウン」駅は、現実世界でも製菓メーカー「ロイズ」の工場最寄り駅として誕生した駅であり、ゲームへの登場は自然な流れと言えます。 こうしたコラボは、ゲームの魅力を高めると同時に、企業や地域のPRにも繋がるWin-Winの関係を築きます。

地域おこしへの貢献

桃鉄シリーズは、ゲームをきっかけにその土地に興味を持ち、実際に訪れるファンが多いことでも知られています。 制作陣もそのことを強く意識しており、地域活性化に貢献したいという想いを持っています。 そのため、全国的な知名度は高くなくても、キラリと光る魅力を持つ地方の市町村を積極的に採用する傾向が強まっています。 今作の「あなたの町も きっとある」というサブタイトルは、まさにこの姿勢の表れです。

基準4:ゲームバランスと「桃鉄らしさ」

最後の基準は、最もゲームクリエイター的な視点です。 それは、ゲームとして面白いかどうか、そして「桃鉄らしい」かどうか、という点です。

物件のユニークさと収益性

駅を採用する上で、「そこにどんな物件を置けるか」は非常に重要です。 ただの住宅街では、物件として設定しづらいでしょう。 「日本一の〇〇」「世界初の△△」といった、ユニークな産業や特産品、名物がある場所は、物件のアイデアが広がりやすく、採用されやすいです。 例えば、福井の「メガネ工場」や岡山の「ジーンズ工場」などは、その土地の特色を活かした面白い物件の好例です。 そして、それらの物件にどれくらいの収益率を設定すればゲームバランスが取れるか、という点も緻密に計算されています。

歴史ヒーローや名産怪獣との関連性

桃鉄の魅力の一つに、その土地ゆかりの偉人が味方になる「歴史ヒーロー」や、ユニークなイベントを発生させる「名産怪獣」の存在があります。 「この偉人を登場させたいから、その出身地を駅にしよう」「この名産怪獣を出すなら、この地域に駅が必要だ」といった逆算で駅が選ばれることも少なくありません。 例えば、福島県の「猪苗代」が独占で「野口英世」が登場するのは、彼の出身地だからです。 こうしたキャラクターの存在が、駅の価値をさらに高めています。

なぜ私の町は採用されない?不採用駅の傾向

これまでの基準を裏返すと、残念ながら採用されにくい駅の傾向も見えてきます。

- 決め手となる特徴がない: 全国的な知名度や分かりやすい観光名所、特産品がない場合。

- 交通の要衝ではない: 主要な鉄道路線から外れている、またはターミナル駅ではない場合。

- マップ構成上の配置の難しさ: 周囲の駅との距離が近すぎる、またはゲームのルート設計に組み込みづらい場合。

- 物件化の難易度: その土地ならではのユニークな物件を設定しづらい場合。

しかし、前述の通り、今作ではこれまでの常識が覆されています。 約1,000駅という前代未聞のボリュームにより、これまで上記の理由で採用が見送られていたであろう多くの町が、新たに桃鉄の世界に加わりました。 もし今回あなたの町が採用されていなくても、今後のダウンロードコンテンツや、さらなる次回作での登場に期待が持てる。 それこそが、今作が示した最大の希望と言えるでしょう。

採用駅だけじゃない!桃鉄2の注目新要素

駅の採用基準について深く考察してきましたが、桃鉄2の魅力はそれだけではありません。 ここからは、ゲーム評論家として特に注目している、戦略を大きく左右する新要素について解説します。

個性豊かな新ゲストボンビーたち

貧乏神が変身する「ボンビー」は、桃鉄の華であり、悪夢の象徴です。 今作では、東日本・西日本それぞれに限定のゲストボンビーが登場し、プレイヤーを大いに苦しめることになります。

西日本編限定ボンビー

- デビルボンビー: 取り憑いたプレイヤーに「デビル系カード」を大量に押し付けてきます。手持ちのカードが使えなくなるだけでなく、マイナス効果のあるカードで埋め尽くされるという二重苦。カードの管理が非常に重要になります。

- マイナースボンビー: ルーレットで選ばれた種類のマス(物件駅、カード駅など)を、全て高額なマイナス駅に変えてしまう恐ろしいボンビー。特に物件駅が対象になった場合、止まるだけで破産の危機に瀕します。

東日本編限定ボンビー

- 爆裂ボンビー: 取り憑いてから一定マス数以上移動すると大爆発!カード全焼&多額の修理費という大損害を受けます。さらに、周囲のプレイヤーを巻き込む可能性も示唆されており、まさに歩く爆弾です。

- パーセントボンビー: 所有する物件の収益率を、次の決算までマイナスに変えてしまいます。高額物件や高収益物件を持っている時ほど被害は甚大。一撃でキングボンビー以上の損害を出す可能性も秘めています。

これらの新ボンビーは、それぞれ対策が異なります。 彼らの特徴をいち早く理解し、いかに被害を最小限に抑え、あるいは他プレイヤーになすりつけるかが、勝利への鍵となるでしょう。

戦略を揺るがす新カードの登場

桃鉄の戦略の核となるカードにも、強力な新顔が多数登場します。

- 親のソウドリカード: サイコロ2個の出目が10以上なら、他の全プレイヤーの持ち金を総取りできるという超ハイリスク・ハイリターンなカード。成功すれば一瞬で大富豪ですが、失敗すればカードを1枚失うだけ。使いどころが非常に悩ましい一枚です。

- 苦無(くない)カード: 他のプレイヤー1人を自分の近くに呼び寄せます。キングボンビーをなすりつけたい時や、目的地から遠ざけたい時に絶大な効果を発揮します。

- 君がすべてカード: 手持ちのカード1種類で、カード袋を全て埋め尽くすことができます。かつて猛威を振るった「ダビングカード」に近いですが、より戦略的な使い方が求められそうです。

一方で、定番だった「おはらいカード」が今作のラインナップから見当たらないという情報もあります。 これが事実であれば、デビル系カードやキングボンビーの悪行への対策が大きく変わり、ゲームの緊張感をさらに高めることになるでしょう。

物件収益のインフレと桃太郎ランド

今作は、物件の価格や収益率が全体的にインフレ傾向にあります。 数千万円の投資で独占後の収益が億を超える物件駅も珍しくなく、序盤からダイナミックな資産の奪い合いが楽しめそうです。 特に、前作では比較的手頃だった物件が数十億円に高騰している例もあり、どの物件を優先して買うかの判断がより重要になります。

そして、シリーズおなじみの最終目標「桃太郎ランド」の価格は、なんと20兆円であることが明かされています。 天文学的な数字ですが、インフレした物件収益や新カードを駆使すれば、決して不可能な目標ではないでしょう。 全プレイヤーの夢であるこの物件を目指し、熱い戦いが繰り広げられるはずです。

快適なプレイを支えるUI/UXの改善

派手な新要素だけでなく、細かい部分のプレイしやすさが向上している点も、高く評価したいポイントです。

- カード売り場のラインナップや、カードで攻撃する相手の状況が、カード使用前に確認できるようになった。

- サイコロを振った後、移動可能な範囲にあるカード売り場の品揃えにすぐアクセスできる。

- 「すりの銀次」の被害履歴が一覧で表示されるなど、ゲーム状況の把握が容易になった。

これらの改善により、ゲームテンポが向上し、プレイヤーはより戦略そのものに集中できるようになっています。 広大なマップを快適に旅するための、素晴らしい配慮と言えるでしょう。

まとめ

今回のレビューでは、「桃太郎電鉄2 ~あなたの町も きっとある~」の登場駅採用基準を中心に、ゲームの新たな魅力を深掘りしてきました。

駅の採用には、**「知名度・観光的魅力」「交通の要衝」「話題性・地域貢献」「ゲームバランス」**といった、複数の要因が複雑に絡み合っていることがお分かりいただけたかと思います。 そして何より、約1,000駅という前代未聞のボリュームは、「あなたの町も桃鉄の世界の一部になるかもしれない」という、全てのファンにとっての夢と希望を与えてくれます。

もちろん、自分の地元が登場するかどうかは気になるところですが、たとえ登場しなくても、本作の魅力は全く色褪せません。 個性的な新ボンビー、戦略の幅を広げる新カード、そして緻密に設計された広大なマップは、ベテランプレイヤーから初心者まで、誰もが夢中になれる最高のエンターテインメントを提供してくれるはずです。

発売日は2025年11月13日。 日本全国を舞台にした、新たな友情と裏切りのドラマが始まるまで、あともう少しです。 私も一人のゲームファンとして、その日を心待ちにしています。